| 1) |

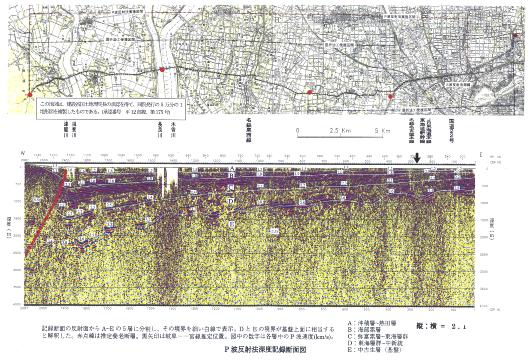

基盤岩上の堆積層は西方に向かうにつれて、次第にその層厚を増すとともに西ほど深く沈降しており、従来ボーリング資料等をもとに推定されていた濃尾平野下の傾斜地質構造が反射法でも見事に捉えられました。 |

| 2) |

これらの地層境界面は揖斐川西方で消滅しています。地表位置で揖斐川西岸付近に存在する養老断層に対応した事象と考えられます。 |

| 3) |

基盤上面は比較的凹凸に富み西方に傾斜しており、その深度は測線東端で約600 m、木曽川以西ではその傾斜を大きくし,揖斐川西岸で約2200mに達しています。測線西端では基盤岩石が地表に現れており、養老断層の落差は2200m以上に達しているものと考えられます。 |

| 4) |

堆積層のP波速度は深度とともに約1.5 ‡q/sから3.8 ‡q/sまで漸増し、測線西側地域での基盤直上の堆積層の速度は東部地域に比べて速いので、東部地域には存在しない古い時代の地層(中新統)が堆積している可能性があります。 |

| 5) |

養老断層を除いて、その東側には別の活断層の存在を示すような大きな構造変化(累積性を持つ大きな上下変位)は認められません(注2参照)。しかし、岐阜から西枇杷島町にかけてちょうど東海道本線付近沿いに連続すると考えられている岐阜−一宮線推定位置付近(図中矢印)では、平成9年度に実施された「尾張西部地域活断層調査」(一宮市と木曽川町で反射法調査を実施)の結果と同様に、累積性を持つ大きな上下変位が無いことは確認できますが、ノイズの多い記録となっており(このノイズは測定上の制約から発生したものと考えられます)、詳細については今後も更に検討を加えていく必要があります(注3参照)。 |

| 6) |

木曽川から揖斐川間を横切るとされる大藪−津島線や大垣−今尾線などの(推定)伏在活断層は、この区間での浅部の地層境界面に不連続は認められないため、平成9年度の活断層調査結果と同様、これらに相当する断層が存在しないものと考えられます。ただし、木曽川付近では基盤上面は西に急傾斜しており、この付近は濃尾地震時に地割れ等の発生した震裂波動線の位置にほぼ対応しています。このような基盤形状の変化や養老断層に沿う「震災の帯」に相当する(かもしれない)被害集中域との関係は今後の重要な検討課題です。 |

![]()