委員会情報

委員会審査状況

警察委員会

( 委 員 会 )

日 時 令和7年7月1日(火) 午後0時59分~

会 場 第3委員会室

出 席 者

小木曽史人、伊藤貴治 正副委員長

松川浩明、鈴木喜博、青山省三、寺西むつみ、中根義高、ますだ裕二、

高橋正子、藤原 聖、しまぶくろ朝太郎、柴田高伸 各委員

藤森公安委員長、警察本部長、総務部長、警務部長、生活安全部長、

地域部長、刑事部長、交通部長、警備部長、財務統括官、

サイバー局長、組織犯罪対策局長、関係各課長等

委員会審査風景

<付託案件等>

○ 議 案

第104号 令和7年度愛知県一般会計補正予算(第2号)

第1条(歳入歳出予算の補正)の内

歳 出

第8款 警察費

第2条(繰越明許費の補正)

第3条(債務負担行為の補正)の内

一宮警察署整備工事

第125号 損害賠償の額の決定及び和解について(愛知県警察本部総務部留置管理課)

第126号 損害賠償の額の決定及び和解について(愛知県警察本部交通部運転免許課)

第127号 損害賠償の額の決定及び和解について(港警察署)

(結 果)

全員一致をもって原案を可決すべきものと決した議案

第104号、第125号、第126号及び第127号

○ 閉会中継続調査申出案件

1 交通指導取締り及び交通安全施設の整備について

2 防犯対策の推進について

3 警察の組織及び運営について

<会議の概要>

1 開 会

2 口頭陳情(2件 陳情第27号及び第28号関係)

3 議案審査(4件)

(1)理事者の説明

(2)質 疑

(3)採 決

4 委員長報告の決定

5 一般質問

6 閉会中継続調査申出案件の決定

7 閉会中の委員会活動について

8 閉 会

(主な質疑)

《議案関係》

【委員】

私からは、損害賠償額の決定及び和解についてと一宮警察署の整備費についての二点伺う。

まず、高齢者講習だが、誤って受講期間を知らせた、郵送したとあるが、高齢者講習や認知機能検査を受けなければならない期間はどう決定されるかを伺う。

【理事者】

運転免許を更新する際には、70歳以上の者は高齢者講習を、75歳以上の者は認知機能検査を運転免許の有効期間の満了日前6か月以内にそれぞれ受けなければならないと道路交通法に規定されている。

【委員】

本来あってはならないことだが、なぜ今回はその期間を誤って通知したのか伺う。

【理事者】

運転免許の有効期間の満了日前6か月以内に高齢者講習等を受ける必要があるが、受講期間等を算出する際の基準となる有効期間の満了日の特定を誤ったことが原因である。有効期間の満了日は誕生日の1か月後となるが、その日が土曜日、日曜日、休日等に当たる場合は直後の平日が有効期間の満了日となることが道路交通法に規定されている。

具体的には、今回対象の人はいずれも4月3日から6日が誕生日の人であったので、通常であれば5月3日から6日までが有効期間の満了日となるところ、今年はその全てが休日であったので、直後の平日である5月7日を満了日とすべきであった。しかし、高齢者講習等の対象者を抽出するシステムの委託業者が今年の5月6日を平日と誤って登録したため、満了日を5月6日として受講期間等を算出してしまった。

【委員】

先ほどの説明や、資料を読むと、間違えたのは日にちとしては1日だけだが、1日であれば能力的には何の変化もなく、高齢者講習を受けたことによって何の問題もないと思う。無効になるのはなぜかを伺う。

【理事者】

法令上、高齢者講習や認知機能検査は運転免許の有効期間の満了日前6か月以内に受講等することとなっている。したがって、結果に与える実質的な影響は限定的かもしれないが、法令の要件を充足することにならないので、対象の者には再度高齢者講習等を受けてもらった。

【委員】

高齢者は、普通の者は受けなくていい高齢者講習を受けたり、認知機能検査をしたり、大変負担がある。それに対してあってはならないことがあった。私も高齢者なので言いたいが、自分は間違えないようにと思って一生懸命期間内に講習を受けている。一度は講習を受けているので、何らかの配慮が必要と思うが、負担軽減に対する配慮はしたか。

【理事者】

対象となった全ての者に謝罪し、再度高齢者講習等を受けてもらうことについて理解をもらった。また、再度受けてもらう講習会場等は、個別に要望を聴き、自宅に近い会場を選定するなど配慮した。

【委員】

できるだけ負担のないようにしてほしい。

今回間違えたのはシステム、パソコンなどに打ち込む作業を委託業者にお願いしており、システム入力の際の間違いだと思うが、業者に対して責任追及したか。

【理事者】

本議案が認められたら速やかに賠償の手続を進めたいが、本件は委託業者のミスにより生じたものであるので、損害賠償額に応じた額が愛知県に支払われるよう委託業者と協議している。

【委員】

間違いはあるとは思うが、高齢者は負担があり大変だと思う。それに対して、高齢者だから間違いがあるとか、そう思われがちだが、一生懸命間違えないよう確認している。きちんとした高齢者が負担を負うのは大変なことなので、今後、システム業者だけが責任を負うのではなく、自分たちでも確認し、今後こうした間違いがないようにしてほしい。

続いて、一宮警察署整備費について伺う。

令和7年度一般会計補正予算のうち一宮警察署整備費についてだが、先ほどの説明で、基礎工事を実施したところ想定を超える地下水が噴出したとあった。通常建物を建設する場合、土地についていろいろ調査を実施すると認識しているが、地下水の噴出について事前に予見できなかったのか伺う。

【理事者】

一宮警察署整備事業は、2021年度に地質調査として建設予定地で4か所のボーリング調査を実施したところ、水を大量に含む地層、いわゆる帯水層があることが判明した。そのため、設計では帯水層が最も地表に近い位置にあるボーリング調査のデータを基準にし、一定の地下水を排水しながら基礎工事を行う地下水対策工法を採用した。しかし、本年5月に基礎掘削を実施したところ、基礎工事に必要な深さに達する前に想定を超える地下水の湧出が確認された。これは設計段階の想定より浅い位置に帯水層が存在していたものであり、地層が一定ではなく、その一部が隆起していたことを予見することはできなかった。

【委員】

素人から見ると、ボーリングを打って調査する中で浅い部分にある分は発見できそうに思う。そのボーリングより下だと発見できないのは分かるが、その辺も隆起し、想定を超えることがあったと思うが、そういった中で今度は工期も約9か月延長と聞いている。今回増額することになった工事費について、内訳がどうなっているか伺う。

【理事者】

建築工事では追加の止水工事費及び工事延長に伴う労務費等が主な増額であり、2億4,336万円を計上している。また、電気及び空調管工事では工期延長に伴う労務費等が主な増額であり、電気工事では2,224万円、空調管工事では2,320万円を計上している。

【委員】

2億何千万円と大変な補正予算の額で、ほとんどがこの一宮警察署整備費である。先日、説明を聴いたが、設備業者に払う金額が膨大になると思うが、なぜ工事しない期間の労務費を支払う必要があるのか伺う。

【理事者】

委員が示しているとおり、電気及び空調管工事については工事が一時中止となっている。しかし、現場を継続して管理していくためには、各工事において監理技術者や現場代理人など最低限必要な人員を継続して従事させることとなるため、それにより発生する人件費を支払う必要がある。

【委員】

最低限の人件費等とのことだが、計算書を見ると、人件費が1人当たりにすると大変高額なものとなっている。設備業者だけでも約4,000万円以上が9か月で出ているが、その増額の算出はどのようにしたのか、適正なのか伺う。

【理事者】

増額の積算は、国が発出している工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算方法に基づき算出している。積算内容は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小、再開準備に要する費用、工事延長により生じる社員等給与などである。この基準に基づき各請負業者とヒアリングを行い、増額金額について精査し、算出しており、適正なものと考えている。委員から発言のあった労務費が高額ではないかとの指摘も、警察署建て替え整備事業を継続する上で必要なので、理解をお願いしたい。

【委員】

最後に要望で終わるが、これからも警察署の建て替えは多く出てくる。それに対して、今の工期延長は重大なことであり、後で待っている警察署もたくさんある。そういった調査、想定外はどこでもあるので、想定外にならないように細心の注意を払ってやってもらいたいことを要望して終わる。

【委員】

一宮警察署整備費について聞きたい。

9か月工期が延長することで、今後その工事費以外にも付随して必要となる予算が出てくると思う。一宮警察署では、建て替え工事に伴って運転免許業務や車庫、道路使用などの交通課窓口業務を一宮警察署から徒歩二、三分のところにある一宮市の施設、旧思いやり会館という施設を借用し、現在、一宮警察署分庁舎として業務を行っている。9か月工期が延長すると、一宮市との賃貸契約など、工期延長に伴う対応はどうするのか伺う。

【理事者】

現在、分庁舎として一宮市から借用している旧思いやり会館等の施設は、年額413万3,340円の賃貸借契約を締結している。今後、工期の延長に伴い、施設の借用期間の延長が必要となることから、必要な賃借料を確保するとともに、一宮市と協議を重ね、延長に向けて理解を得たい。

【委員】

この一宮警察署の建て替えは非常に関心が高く、マスコミでも新庁舎への建て替えが報じられ、供用開始時期も公表されている。今回の工事期間延長は完成時期の遅れに直結するため、一宮市民をはじめ、広く県民に9か月工期を延長することで完成が遅れることを周知すべきと思うが、今後の広報の予定はどうなっているか伺う。

【理事者】

工期延長に関する案内については、愛知県警察ホームページへ掲載するほか、工事場所である警察署近隣住民の人々にチラシを配布する予定である。

【委員】

要望だが、近隣住民は一宮警察署の工事が既に止まっているので、工事がストップしているのかとの声が聞こえてきている。9か月工期が延長することが現実にあるので、できれば近隣住民には丁寧に説明してほしい。

《一般質問》

【委員】

大きく二点、質問したい。

一点目は、トラックの後ろに大きい広告を乗せて走っている広告トラックについて伺う。

東京都は広告トラックに対して屋外広告物の条例を改正し、都内ナンバーと近隣の都道府県ナンバー、こちらの許可のない広告と、LED等で音を出したり映像を映したりする広告トラックの規制を行った。これによって都内で相当走っていた広告トラックが都内を締め出され、今、名古屋市周辺を見て分かるように、他府県ナンバーの広告トラックが非常に多く走行している。こうした流れを受け、今、名古屋市でも広告トラックに対して何らか規制を検討するために住民アンケートを実施していると聞いている。

この広告トラックは1台購入するのに数千万円かかることから、広告トラックの人々が仕事を受けて走らせることに問題を呈しているわけではないが、一部、この広告トラックに記載されている内容が青少年の育成に大きく影響する可能性があることから今回この質問をしている。例えばホストクラブ等の風俗営業許可を必要とする店、そうしたところでよく目にするのがホストが写真で写っていて、何か月連続売上げナンバーワン、今月何千万円達成など記載してあるトラックを多く目にする。

広告トラック業者に話を聴きに行ったが、これは単純に走らせているならよいが、どうもホストクラブに勤めているホストへの褒美でこのトラックが造られていると聴いた。ナンバーワンになったら自分の顔が写ったトラックが街中を走るとのことで、これは色恋営業につながる可能性を指摘する業者もいた。

こういった中、本年6月28日に改正風営法が施行された。改正風営法が施行されたことによって、いわゆるホストの売り掛けに関する色恋営業などが禁止されたと聞いている。

風営法では、風俗営業に該当する営業の広告に関して、正常な風俗環境を害するおそれがある方法で広告、宣伝をしてはならないとの規制を設けられている。

改正風営法を踏まえ、ホストクラブをはじめとした風俗営業に関する広告トラックを規制することができるかを伺う。

【理事者】

初めに、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法の改正概要について説明する。

今回の風営法改正は、いわゆるホストクラブにおいて、売掛金をめぐり女性客が性風俗店での勤務や売春を余儀なくされる事案が多発し、社会問題となったことを背景に、ホストクラブ等の接待飲食営業を営む者の遵守事項や禁止行為、性風俗店によるスカウトバックの禁止等が新たに規定されたものである。

風俗営業に関する広告及び宣伝については、委員が示すとおり、風営法第16条で営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法による広告または宣伝をしてはならないと規定され、広告トラックも規制の対象となっている。

規制される広告内容としては、風営法の解釈運用基準において定められている。風営法の改正により、接客従業者の指名数、売上額等の営業成績や役職を殊さらに強調するなど、著しく客の遊興もしくは飲食をする意欲をそそり、または接客従業者間に過度な競争意識を生じさせ、営業に関する違法行為を助長するような歓楽的、享楽的雰囲気を過度に醸し出すものも規制の対象となった。したがって、委員が示す売上げナンバーワンや売上げ何千万円などと掲げ、営業所周辺において走行する広告トラックについては新たに規制対象となると考える。

【委員】

答弁のように、改正風営法が施行されて色恋営業が禁止されたとのことで、法律の実効性を上げるために、ぜひ愛知県も何らかの対策は講じてほしい。答弁にあったナンバーワンとか、売上げ何千万円とか、こうした記載は、接客従業者の指名数、売上額等の営業成績等を強調する営業に関する違法行為を助長する表現に該当するとのことであり、改正風営法を踏まえてホストクラブをはじめとした風俗営業に関する広告トラックに対して今後どのような取組をしていくか伺う。

【理事者】

県警察では悪質なホストクラブが社会問題化していることを受け、ホストクラブに対する取締りを強化している。広告トラックや営業所外にある看板等の広告、宣伝については、ホストクラブ等の接待飲食店における違法行為を助長するおそれがあるものとして、改正風営法に基づき厳正な対応を徹底していく。

【委員】

改正風営法も先週施行されたばかりであり、この件に関しては要望にとどめるが、愛知県公園緑地課で所管する屋外広告物条例があるが、屋外広告物条例では広告トラックは規制対象にならないとのことと、名古屋市及び中核市は規制対象から外れているとの現状から、例えば東京都と決定的に何が違うかというと、東京都の場合は屋外広告物条例で広告トラックが規制されているので、屋外広告業として届出した上で、この広告物に対して東京広告協会の審査を受けることになり、そこで色恋営業につながるものが審査できれば止めることができる。愛知県の場合、何らかを目にして、そこで抑止につながる、止めるような手だてが今はないため、走っているトラックに対して注意するか、掲示されている看板に対して直接注意していく方法しかないと私は認識している。こういった状況で、まずは公園緑地課とも連携を取ってもらい、実効性あるものにしてもらいたいことを要望して、この件については終了する。

続いて、歓楽街における客引き状況について伺う。

警察委員会の所管事項説明時も、愛知県の警察重要課題にも繁華街、歓楽街の安心・安全の確保に向けた総合対策の推進を行うとの説明があった。コロナ禍が明け、新しい店がたくさん錦にも増えたが、比例する形で各交差点には客引きが多く散見されている。夜の状況だけを見るとなかなか分かりにくいが、朝7時半に錦を歩いてみると、夜がどのような状況だったかがすごく分かる。私も地域の者に呼ばれて朝7時半に錦に行くが、各交差点の花壇の中には瓶や缶が数百本ぐらい捨てられているし、たばこの吸い殻も散見している状態である。私が一番驚いたのは、交差点の花壇で掃除していたときに、その中で人が寝ていて、驚いて警察に通報した覚えもあるが、それぐらい朝の7時半の状況はひどい状況である。

なぜ8時以降はきれいになっているかというと、地域の人々が自分たちでお金を出し合い清掃費を捻出し、まちの浄化をしているので、子供たちが通学する8時過ぎにはきれいな状態になっているが、こういった状況下であるので、まず聞きたいのが栄地区におけるぼったくりの相談件数の推移と客引きとの関係について伺う。

【理事者】

栄地区における高額料金請求トラブル、いわゆるぼったくりに関する相談件数については、2022年中22件であったのに対し、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和措置等が行われた2023年以降増加し、2023年中は127件、2024年中は147件、そして本年5月末現在で119件の相談を受理している。

ぼったくりと客引きの関係については、ぼったくり相談の約9割が客引きの案内先店舗における相談となっている。

【委員】

約9割のぼったくりが客引きを利用してとのことで、今、名古屋市でも客引き条例を運用している状況にあり、まずはこちらの運用をしっかりしてもらい、あとは愛知県の迷惑防止条例やぼったくり防止条例も適時運用しながら、取締りを徹底してもらいたい。

こうした中、先進事例とは思わないが、神奈川県警察が迷惑防止条例の中に居酒屋や客引きを取り締まれる条例改正をしたと聞いている。先進事例との認識がない中で、どうしても人の手で人海戦術では限界があるので、条例などの抑止にも今後、力を入れてもらいたい。

アジア・アジアパラ競技大会の開催を来年に控えた中で、栄地区歓楽街において客引きやぼったくりに対する取締りを強化する必要があると思うが、どのように取り組んでいくか伺う。

【理事者】

栄地区歓楽街においては、暴力団や匿名・流動型犯罪グループが関与する違法風俗営業がそれらの資金源となっている実態がうかがわれるほか、違法広告物、違法駐車等が後を絶たず、少年蝟集や人身取引事犯の温床にもなりかねない状況である。また、先ほど答弁したとおり、客引きの案内先店舗におけるぼったくり相談も増加していることから、歓楽街の環境浄化は喫緊の課題と考えている。

こうした状況を踏まえ、県警察では、客引きやぼったくり、違法駐車等の取締り、違法風俗店が入居するビルオーナーへの安全なまちづくり条例に基づく行政指導などの諸対策を推進している。

今後、アジア・アジアパラ競技大会の開催により国内外からの来街者が増加することが予想されることから、これまでの対策を一層強化するとともに、警察官を集中的に運用するなどして県警察を挙げた総合的な対策を推進するほか、自治会や地元商店街の人々などと連携した取組により歓楽街の安全・安心の確保に努めていく。

【委員】

力を入れてもらえるとのことで、最後は要望にとどめるが、広告トラックの例えば改正風営法の問題や、今回の客引きの問題もそうだが、歓楽街、繁華街の犯罪は全てある程度リンクしており、これは面として取り組んでもらわないといけない。

来年、アジア・アジアパラ競技大会が開催される中で、世界に誇れるまちづくりを進めてもらいたいし、最後に提案の形で要望にとどめるが、中警察署を経験した警備部長は知っていると思うが、栄の交差点には防犯カメラがあり、スピーカー機能がある。私が20代の頃、栄のまちを歩いていて、違法駐車で車を停めた瞬間に上のスピーカーからここは車を停めるな、停めては駄目なところだと、このスピーカーがカメラに映った姿を見てどこかから警察官が注意喚起したことを記憶している。私が中警察署の生活安全課に確認したところ、このカメラはまだ設置されているとのことであり、人海戦術にどうしても限界がある中で、抑止力の意味で防犯カメラ、スピーカー機能のついたものを積極的に活用してもらうことを要望する。

【委員】

明後日から参議院選挙、そして、来年には本県でアジア・アジアパラ競技大会が開催されるとのことで、ローンオフェンダー等の脅威に対してどう対策を講じているかを中心に質問する。

警察庁警備局発行の令和6年の治安の回顧と展望によると、近年、特定のテロ組織等と関わりのない者が過激化した個人、いわゆるローンオフェンダーが新たな脅威となっていると記載されている。単独を意味するローンと攻撃者のオフェンダーを組み合わせた言葉で、犯行手段、方法について外部からの指揮、指示を受けず、個人で考案、実行する特徴があるとされ、2022年7月、奈良県での安倍晋三元首相に対する銃撃事件や2023年4月の岸田文雄前首相に向け爆発物が投てきされる事件などがそれに当たると言われる。

県警察としてこのローンオフェンダー等の特徴をどう捉えているか伺う。

【理事者】

特定のテロ組織等と関わりのない、国の公安または利益に係る犯罪を企図するような過激化した個人をローンオフェンダーとしている。また、社会一般に対する恨み、不安等を背景に不特定多数の者に対して危害を加える事件が繰り返し発生していることを踏まえ、不特定多数の者に危害を加えるおそれのある者を加えてローンオフェンダー等と呼び、対策を講じている。

【委員】

社会一般に対する恨み、不安等を背景に不特定多数の者に対して危害を加える事件が発生しているとのことであった。

テロ対策などに詳しい日本大学危機管理学部の福田充教授によると、このローンオフェンダーは大きく三つに分類されており、一つ目は、安倍晋三元首相銃撃事件のように政治的な思想が動機になるテロリズム型、二つ目は、2016年に神奈川県の障害者施設で入所者19人が殺害された事件のように、差別的な思想を持つヘイトクライム型、そして三つ目が2023年に長野県中野市で日課のウォーキング中の女性などが襲われ4人が殺害された事件のような、個人的な感情から他者を巻き込む自暴自棄型があるとされる。

このように、ローンオフェンダーのイデオロギーや社会的背景には大きなばらつきがあり、暴力の目的は千差万別であるならば、事件を引き起こす蓋然性があると認められるものをどう絞り込んでいくか、想像するだけでも大変である。莫大な情報を集めて、これを精査して対策を講じていくことになるが、まず、どう警察組織として動いているか確認したい。

本年4月、情報の収集と分析、捜査を途切れなくワンストップで行う必要性から、警視庁では従来の公安部を再編し、専従で司令塔として対策に当たる公安第三課が新設されたこと、また、警察庁では2023年からローンオフェンダーの予兆となり得る情報を各部門から警備部門に集約する体制を一部で執行し、2024年から全ての都道府県警察に拡大していると報じられた。また、直近では、ローンオフェンダーの前兆情報や選挙に関する不審情報を集約して対応するローンオフェンダー脅威情報統合センターが警察署に設置されたことも報じられている。

そこで、二つ目の質問だが、本県では組織としてローンオフェンダー等対策にどのような体制で取り組んでいるのか。

【理事者】

ローンオフェンダー等によるテロ等違法行為の未然防止に資する対策の重要性に鑑み、本年4月の組織改正により、警備部公安第一課に新たに警備情報分析室を設置し、同室に司令塔機能を置き、違法行為に係る全庁情報の一元的な集約、危険度評価などを行っている。また、警察署においても、警察署警備課に司令塔機能を担わせ、情報集約機能が実質的なものとなるよう努めている。

【委員】

体制についてはよく分かった。

続いて、どのような対策をしているかに移りたい。

先ほど紹介した日本大学の福田充教授は、ローンオフェンダーが国内外で起こした過去の事件では、SNS上で犯行を示唆する投稿を行うなど、何らかの予兆があるケースが多いとした上で、ネットに危険な書き込みをしたり、ヘイトデモに参加したりするなど、目立つ行動を取る個人を事前に把握することがテロや犯罪を抑止するために有効な対策になる。警察当局が部署を横断する形で様々な情報を共有すること、さらに不審な人物や投稿の情報を警察に共有するなど、市民の目も大切と述べている。現実空間とインターネット空間の両面での情報収集、分析活動、これが不可欠になると思う。そこで三つ目の質問だが、県警察としてこのローンオフェンダー等対策をどう推進し、前兆情報を把握するためにどう情報収集に取り組んでいるか伺う。

【理事者】

ローンオフェンダー等によるテロ等違法行為を未然に防止するため、警察の各部門が緊密に連携して違法行為の前兆に関する情報を収集し、組織的に危険度評価を行うとともに、危険度に応じて関係部門がそれぞれの特性を生かした対策を講じている。

なお、前兆情報の収集に当たっては、現実空間だけでなく、インターネット空間における情報収集及び分析活動に取り組んでいるほか、職務質問等の地域警察活動、トラブル相談、事件捜査等、あらゆる警察活動を通じて違法行為の兆しとなる情報の把握に努めている。

【委員】

前兆を察知する具体的な取組について伺う。

手製の銃で安倍晋三元首相を殺害した事件で起訴されている山上徹也被告だが、当時独り暮らしをしていた奈良市内のマンションの部屋では、約1か月前からギコギコとのこぎりで何かを切る音や、カチャカチャと金属音がしていたと複数の住民の証言や、山上徹也被告の部屋かは分からないが、事件前の秋頃には電気工具を使う音がうるさいとの苦情が住民から上がっていたとの報道が事件後にあった。

この背景から、前兆を察知するために、積極的な通報、情報提供が必要とのことで、警察庁は不動産事業者と連携強化し、凶器を製造する際に発する金属加工の異音や火薬製造時に発生する異臭があった物件について、事業者から警察に通報する体制の確立を目指すとされていると承知している。関連して、警視庁でも、5月に不動産業界3団体とローンオフェンダーによるテロなどの未然防止のため、異音、異臭や居住者トラブルなど、不審情報を共有する体制を強化するためテロ等違法行為の未然防止に関する協定が締結され、報道されていたと承知している。

また、本年4月の警視庁テロ総合対策本部から全日本不動産協会東京都本部への協力依頼では、過去の事件では市販の薬品、部材を利用し、アパートの一室や自宅において手製銃や爆発物の製造、保管していたところ、中にはその工作音や異臭、迷惑行為等について苦情が近隣住民や管理会社で把握していた事例もあり、こうした情報を早期に把握すれば事件の未然防止や犯人検挙につながることが期待されると、この取組内容について狙いや効果も記載がある。

そこで、四つ目の質問だが、この流れもある中、県内の不動産関係団体に対してどのような取組を推進していくか伺う。

【理事者】

過去のテロ等重大事件においては、集合住宅の一室などがテロ等を実行するための武器や爆発物の製造、保管場所として使われていたことが確認されている。爆発物等を製造する過程で生じる異音や異臭等についての情報を早期に把握できれば、事件の未然防止や犯人検挙につながることが期待されるため、本年5月から県内の不動産関連団体に対して、異音、異臭等の不審な情報を把握した際の通報等の協力を依頼している。

【委員】

前兆の一つとして爆発物の原料となり得る化学物質販売事業者等に係る管理者対策について伺う。

我が国でも、薬局、ホームセンター、インターネット等で購入した化学物質から爆発物を製造する事案が発生していることを受け、かねてより爆発物の原料となる化学物質11品目を指定し、薬局、ホームセンター等の店舗、企業本社、業界団体や学校等への個別訪問、また、管理強化等を要請する活動を行っている。

本年6月11日に警察庁警備局、消費者庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省等の連名で爆発物原料対策等のさらなる強化に向けた取組についての依頼文が複数の業界団体宛てに発出があった。この業界団体は、スーパーマーケット、ショッピングセンター、専門店、オンラインマーケット、商店街、小売業、試薬チェーンストア、ドラッグストア、通信販売、ホームセンター、百貨店、フランチャイズなどであり、この趣旨は、爆発物を使用したテロの未然防止には爆発物の原料となる化学物質の入手を防ぐことが求められることから、販売事業者に対し、販売時の本人確認や使用目的の確認等をお願いするなどの取組を進めているが、爆発物の原料となり得る化学物質の販売事業者における取組やオンラインマーケットプレイス運営事業者における取組、また、テロ未然防止のための協力の強化が依頼されている。

最後の質問だが、この依頼文を踏まえ、爆発物の原料になり得る薬品等取扱販売事業者に対して県警察としてどのような対策を推進していくか伺う。

【理事者】

爆発物原料対策については、爆発物の原料となり得る化学物質11品目を指定し、薬局、ドラッグストア、ホームセンターなどの販売事業者に個別訪問を行い、販売時における本人確認及び使用目的の確認、盗難防止等のための適切な保管管理、顧客に不審動向がある場合の警察への速やかな通報等について依頼している。

県警察においては、本年4月から、指定11品目の原料となり得る炭酸カリウムなど5品目についても、指定11品目に準じて販売事業者と連携した対策を推進している。

【委員】

ローンオフェンダー等に対する県警察の取組は理解した。十分可能な限りの対策を行ってもらっているが、これから参議院選挙、そして来年にはアジア・アジアパラ競技大会と続いていく。想像を超える事態が発生したときもしっかり対応できるよう、引き続き体制強化し取り組んでもらいたい。

最後に、二点要望する。

一点目が官民連携の強化である。

他の都道府県では、大きな国際的なイベントが開催される前に、官民一体となってテロの未然防止やテロ発生時の共同対処態勢の強化に向けた対策を推進するため、民間事業者、警察、行政機関が連携したテロ対策パートナーシップを推進する会議体や組織がつくられているところがある。また、その地域警察署版として、関係行政機関や民間事業者、地域住民等が連携して、テロ対策として合同訓練やパトロールなど行っている地域もあると承知している。これらの取組の参加機関や企業、団体、市民は、テロに対する危機意識の高揚につながっていると思うので、もしこのような組織が検討可能で、対策としてこれが有効なのであれば、検討してほしい。

最後に、この質問をするに当たり、多くの資料を見た。その中で思ったのは、ローンオフェンダー等対策とは切り分けて考える必要があるが、最初に紹介した自暴自棄型のローンオフェンダーは、このような考えに至る前に何かできることはなかったかと、社会が何かできることがなかったかと思う。どう対策を打てばその結果につながらなかったのかなかなか難しいと理解するが、例えば法務省の山本氏という官僚で、国連の地域間犯罪司法研究所に出向していた人が先般、日本の単独テロ対策の論文を書いている。この人はこれまでの日本の様々な単独テロを分析して書いているが、欧米と違い、日本は生活苦や社会への怒りなど、個人的な動機に基づき行動するパターンが非常に多いとのことで、孤独な環境で個人的な不満を増幅させる傾向があるとして、孤立を防ぐために地域に単身者向けの支援施設を設立することを提案している論文である。一概にこれを結びつけるのは難しい話かもしれないが、孤独・孤立対策の法案が成立し、その対策が県でも市町村でも本格化していくが、その中にも県警察がある種役割を求められるところもあると思うので、その際は積極的に取り組んでほしい。

【委員】

特定小型原動機付自転車の安全対策について伺う。

令和6年2月定例議会警察委員会での一般質問で、警戒の空白を生じさせないための組織運営について聞いた。令和5年7月、警察庁で警戒の空白を生じさせないための組織運営の指針が策定され、各都道府県警察へ示された。その中で七つの重点項目について答弁があったが、今回はそのうちの一項目、自転車その他小型モビリティ対策の強化、その中でも自転車を除くその他小型モビリティ対策について伺う。

県警察は去る6月28日、中区栄などで電動キックボードなど特定小型原動機付自転車等の交通ルールの周知のため、運転者らにチラシ配布や違反者の取締りを行ったと認識している。特定小型原動機付自転車の規定ができて2年経過するが、まだルールを知らない人も多く、安全な利用にはさらなる周知活動が必要と感じる。個人的思いは、今後、特定小型原動機付自転車の普及、利用者拡大が様々な社会課題解決の一助になると感じるので、特に普及段階で安全対策が重要と考える。

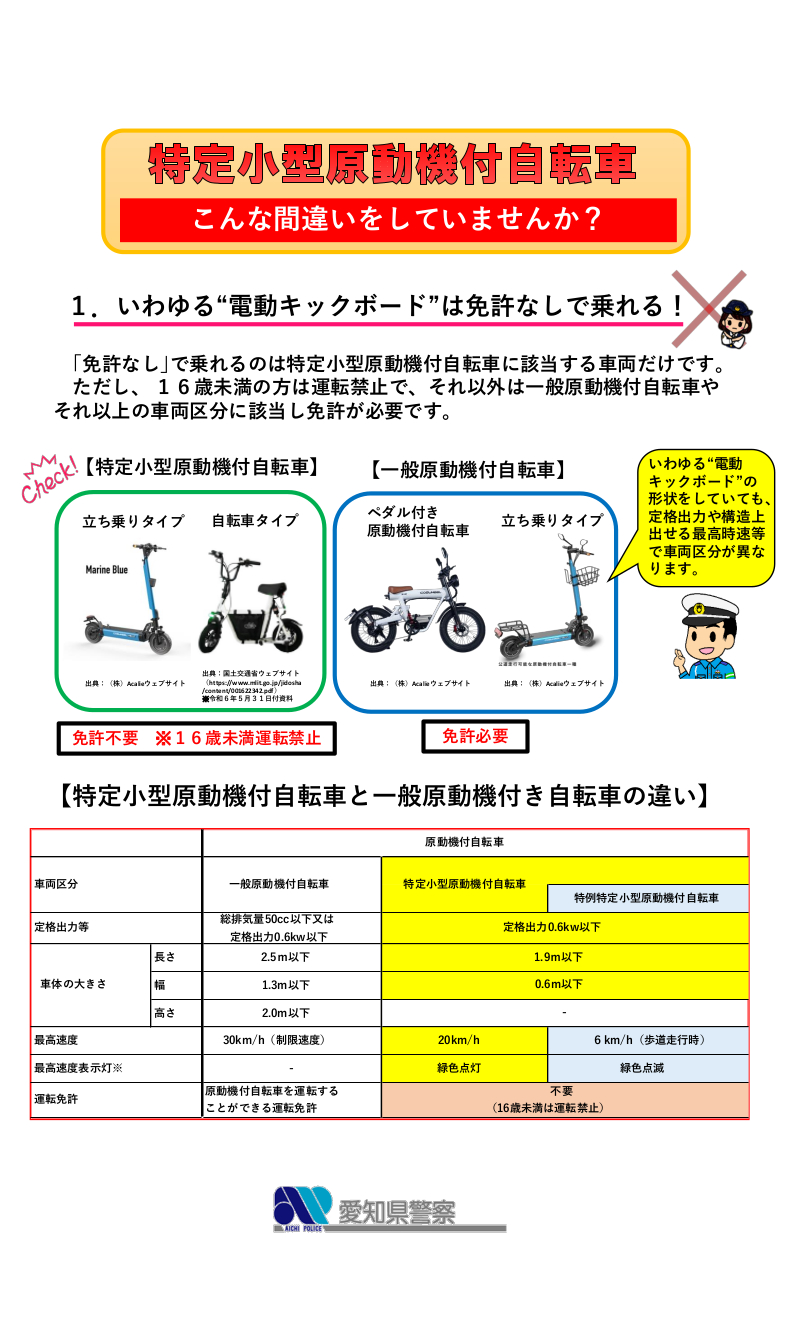

初めに、令和5年7月の改正道路交通法施行により区分された特定小型原動機付自転車はどのようなものか伺う。

【理事者】

特定小型原動機付自転車については、令和5年7月の改正道路交通法の施行によって新たに設けられた車両区分である。具体的には、従来の原動機付自転車に区分されるもののうち、車体の長さが190センチメートル以下、幅が60センチメートル以下、原動機の定格出力が0.6キロワット以下であることのほか、性能上の最高速度が時速20キロメートル以下であること、最高速度表示灯が設けられていることなどの要件を満たすものを特定小型原動機付自転車に区分し、それ以外のものを一般原動機付自転車に区分している。

なお、特定小型原動機付自転車については、定められた基準を満たすものであれば、立ち乗り、座り乗り、四輪、二輪の別を問わないことになっている。

【委員】

次に、特定小型原動機付自転車に適用される交通ルールについて伺う。

【理事者】

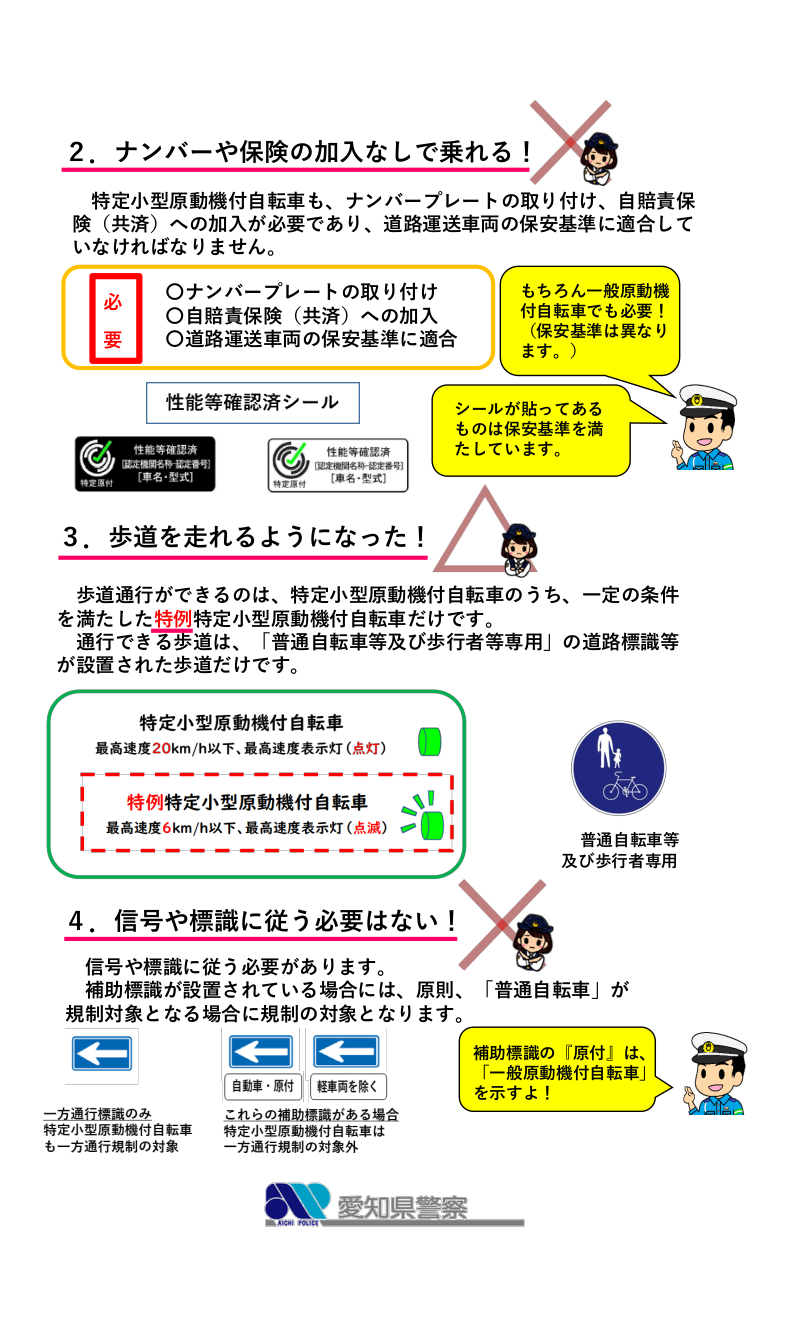

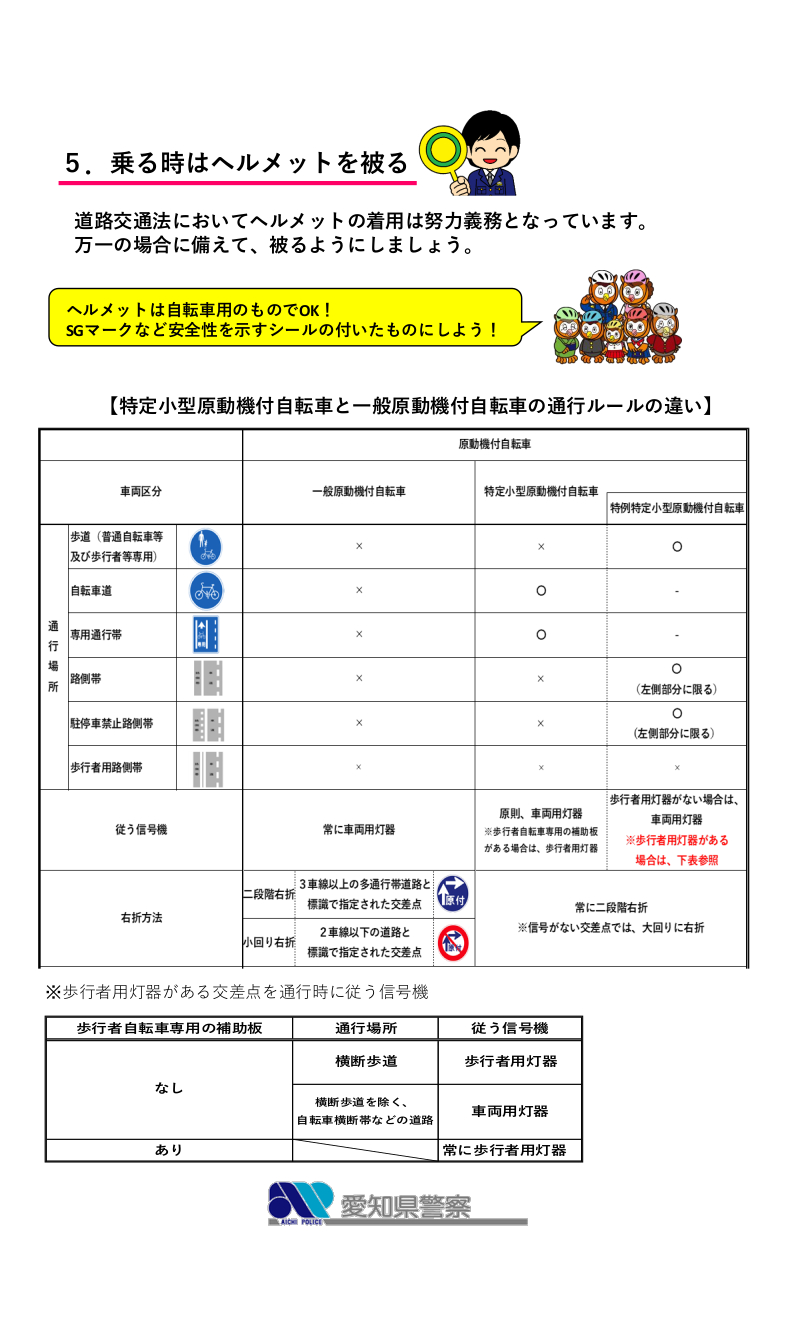

特定小型原動機付自転車については、自転車とほぼ同じ交通ルールが適用される。主なルールとして、運転免許は不要であるが、16歳未満は運転ができないこと、車道の左側通行を原則としているが、性能上の最高速度が時速6キロメートル以下、しかも最高速度表示灯を点滅させるといった要件を満たせば自転車が通行可能な歩道等を走ることができる。また、自転車を対象としていない交通規制については、特定小型原動機付自転車も対象としないことなどが挙げられる。

【委員】

最後に、特定小型原動機付自転車のルール周知に向けた県警察の取組について伺う。

【理事者】

特定小型原動機付自転車は手頃な移動手段として利用拡大が見込まれたので、昨年4月の組織改正において交通総務課に特定小型原動機付自転車に関する対策を所掌する新しい係を設置している。

具体的な取組としては、特定小型原動機付自転車のルール周知に向け、動画やチラシ等による啓発活動、あるいは実車を活用した交通安全教育などを展開している。

また、第一交通機動隊の自転車対策小隊と連携し、特定小型原動機付自転車の利用が多く認められる市街地において交通指導取締りを強化している。

さらに、道路交通法では、シェアリング事業者や販売事業者の顧客に対しての交通安全教育をする努力義務が定められているので、県警察としては事業者の把握に努め、適切な交通安全教育が推進されるよう働きかけを行っている。

今後も、特定小型原動機付自転車の利用拡大を見据えて啓発活動や交通指導取締りを継続的に実施し、交通ルールの周知を図っていく。

答弁の中で、資料などももらい、県警察のホームページなども見て感じたが、要望がある。まず、率直に自分が車を運転しているとき、歩道を歩いているときに感じるが、例えば緑色のランプが点灯していたら車道を走っていい、点滅していたら歩道を走っていいと書いてあるが、理解しづらい。深く読み込んでいくと理解できる。形でも、規格に沿っていれば形問わないなど読み込んだら分かるが、分かりやすさが足りないと感じており、改善できるのであれば、理解が進むと感じる。

もう一点、何か所か事業者に話を聞いたが、販売者は購入者に対してルールの説明をしっかり行っているが、シェアリング業者、その設置業者が設置する場所に対して置いてもらうステーションの運営者には説明は行き届いているかもしれないが、そこでシェアリングする者に、直接利用する者にこのターミナルからアプリで見てくださいとの話だが、なかなか伝わっていないと思うので、その時点でそごが生じて事故なり誤認識による誤走行なりが起こると感じるので、最終消費者、使用者が分かる形の説明の取組を求めて質問を終わる。

【委員】

交通安全の施策について伺う。

2025年版の交通安全白書が先月、閣議決定したが、とりわけその中でもゾーン30についての効果が非常にあったとの記述が目についた。改めて、いわゆるゾーン30について、本県でいつから整備され、また、本県でどういった効果が得られているか伺う。

【理事者】

初めに、ゾーン30の整備開始時期について答弁する。

ゾーン30は、生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域を定め、最高速度30キロメートル毎時の速度規制を行うものであり、平成23年9月に発出された警察庁通達により開始された施策である。県内では、平成24年3月、名古屋市千種区等を皮切りに整備を開始した。

次に、ゾーン30の整備効果について答弁する。

令和6年度末時点で県内271か所にゾーン30を整備しているところ、令和6年中においてゾーン30内における交通死亡事故は発生していない。また、令和5年度末までに整備した270か所の交通事故発生状況について整備前後各1年間で比較したところ、歩行者や自転車の交通事故の発生件数が全体で約13パーセント減少していることから、交通事故の抑止に一定の効果があったものと認識している。

【委員】

ゾーン30内での死亡事故ゼロは非常に効果があったと認められ、また、歩行者や自転車の交通事故の発生件数が全体で13パーセント減少したとのことで、残り87パーセントあるので、これを高めていって進化させてほしい。近年、そうしたことも踏まえてと思うが、ゾーン30プラスとの言葉を聞くようになったが、このゾーン30プラスと説明があったゾーン30とどう違いがあるか伺う。

【理事者】

ゾーン30プラスは警察庁と国土交通省が共同して立案した施策で、令和3年8月に開始されたものである。ゾーン30においても行われていた警察による速度規制に加え、道路管理者が行う道路上に膨らみを設けるハンプや車道幅員を物理的に狭くする狭窄といった物理的デバイスの設置を適切に組み合わせて実施することで、より高い交通事故抑止効果が期待される。

【委員】

答弁の中で警察庁と国土交通省が共同して立案したとの答弁があったが、昨今、縦割り行政と言われる中で、横串で命を守る立案とは極めて期待感が持てるものだと思うので、さらにこうした横の連携も深めて、命を落とすことのない警察行政、交通安全に努めてほしい。

もう一点聞くが、警察行政、交通安全とまちづくりは一体的なものと考えているが、ゾーン30プラスを整備していくに当たって、まちづくりとの調和についてはどう考えがあるか伺う。

【理事者】

ゾーン30プラスは歩行者等の安全を確保する一方で、自動車の通行を抑制することとなるなど、地域住民の生活やまちの利用形態にも影響し得るものである。したがって、整備するに当たっては、地域住民の要望はもとより、その地域を将来的にどのようなまちとしていくかといった都市政策との調和も踏まえることは効果的なものである。そのため、交通規制の範囲や物理的デバイスの設置箇所等については、道路管理者だけでなく、自治体の関係部局とも緊密に連携する必要がある。県警察としては、引き続き自治体、関係機関等と連携して、ゾーン30プラスの整備等の交通事故抑止対策を推進していきたい。

【委員】

警察委員会の答弁で都市政策との調和も踏まえることが効果的なものであるとの答弁があるとは、大変期待感を持って聞いた。

私は地元が中村区であり、名古屋駅を抱くエリアだが、この名古屋駅周辺は、案内のとおり、駅の西側には中村警察署もあるが、リニア開業に向けてまちづくりがすごいスピードで進んでいる。道路の付け替えも毎月のように道路が変わっている状況である。まさに都市政策が未来に向けて進んでいるまちの一つではないかと思う。

それぞれの委員の答弁の中にもキーワードがあったが、来年はアジア競技大会とアジアパラ競技大会が開催され、名古屋駅西側の中村公園には隣接した場所に名古屋競輪場がある。この名古屋競輪場の一部にアジア競技大会、アジアパラ競技大会の人気競技であるBMXという自転車競技の公式競技場を今工事中であり、一過性のものではなく、アジア競技大会が終了した後も日本選手権や国際大会が開催できる規模のものを建設中と聞いている。

同時に、隣接する中村公園は豊臣秀吉公が生まれた場所と言われており、豊國神社があるが、来年の1月からNHKの大河ドラマで、豊臣兄弟!という大河ドラマが始まる。今、その大河ドラマに向けてNHKの大河ドラマ館をこの中村公園の中、今話したBMXの会場と歩いて二、三分の距離に造っており、リニアのまちだけでなく、アジア・アジアパラ競技大会のまちづくり、もう一つは大河ドラマのまちづくりも名古屋駅西側は急速に来年に向けて進んでいく状況である。

まちづくりが進んでいく名古屋駅西側にゾーン30プラス、また、交通弱者、子供たち、本来この中村公園や競輪場周辺は小学校区の通学路に当たるところであり生活道路なので、例えばゾーン30プラスのモデル地区的な形で、中村小学校、隣接する豊臣小学校があるが、こうした二つの区を先ほど言っていた将来的なまちづくり、都市政策とも調和していくモデルケースとしてゾーン30プラスで交通弱者の命を守る、そんな交通安全施策をしてほしいと思っている。これは要望でも質問でもなく、独り言のようなものだが、答弁をもらえるのであればお願いして質問を終わる。

【理事者】

様々検討して安全のための施策を進めたいと思う。

【委員】

組織犯罪に関して、今回は匿名・流動型犯罪グループと暴力団の近年の情勢について伺いたい。

従来、我が国における組織犯罪対策は、暴力団による犯罪を典型的な射程としつつ、来日外国人による組織的犯罪に加え、暴力団や来日外国人を含めた犯罪組織によって主に敢行される薬物事犯や銃器発砲事件への対策を柱として推進してきた中、近年、新たな特徴を有する匿名・流動型犯罪グループが台頭し、これまでの組織犯罪対策の在り方を抜本的に見直さなければならない事態となってきていると承知している。

匿名・流動型犯罪グループについては、特殊詐欺、あるいはSNS型投資、ロマンス詐欺に加え、凶悪な強盗事件、悪質ホストクラブ事犯、組織的窃盗、盗品流通事犯、悪質リフォーム事犯、また、インターネットバンキングに係る不正送金事犯等々、昨今、連日報道等でも目にしない日はないぐらいだが、そうした事件に数多く深く関与するなど、治安対策上の脅威になっている。

匿名・流動型という名前、文字どおりだが、特有の形態を有する犯罪グループとのことで、先ほど言った各種犯罪により得た収益を吸い上げる中核部分は匿名化されており、また、SNSや求人サイトを通じるなどして緩やかに結びついたメンバー同士が役割を細分化させ、その都度、末端の実行犯を使い捨てするなど、メンバーを入れ替えながら多様な資金獲得活動を行うため、組織の把握やメンバーの特定が容易でない特徴を有しているとのことである。

そこでまず、この匿名・流動型犯罪グループの検挙状況について伺う。

【理事者】

県警察が昨年中に検挙した匿名・流動型犯罪グループによるものと見られる主な資金獲得犯罪の検挙人員は298人で、検挙罪種の内訳は、詐欺が146人、窃盗が50人、強盗が5人等となっている。なお、そのうち主犯や指示役の数は20人となっている。

【委員】

やはり詐欺が一番多い、半分近くが詐欺とのことであった。また、主犯や指示役が298分の20で、約1割弱とのことである。先ほど言った匿名・流動型犯罪グループの特徴である中核的人物が匿名化されているがゆえに、なかなかこの数が減ってこないと容易に推察できる。なお、全国において、この匿名・流動型犯罪グループによると見られる主な資金獲得犯罪での検挙者は5,203人、主犯あるいは指示役が633人と1割程度とのことである。

こうした中、先々月になるのか、匿名・流動型犯罪グループの捜査で司令塔の役割を担う全国の捜査幹部を集めた会議が開かれ、警察庁長官はこの匿名・流動型犯罪グループの中核的人物と違法なビジネスモデルの実態を早急に解明し、解体する必要があると力を込めて檄を飛ばしており、警察の総力を結集して戦略的に対策を進める指示をしたとのことである。

文字どおり、匿名性、流動性を利用して様々な事案に関与して資金を獲得しているこの匿名・流動型犯罪グループに対して、これは警察白書の第一線の声にも載っているが、あの手この手を使って、また、手を替え、品を替えその活動を匿名化、潜在化させているとのことであるので、従来どおりの手法では、その組織構造や内部統制、資金の流れを解明し、有効な対策を講じることは困難であることは言うまでもない。

そうした中で、今後どう匿名・流動型犯罪グループ対策を進めていくのか伺う。

【理事者】

匿名・流動型犯罪グループは、示したとおり、様々な犯罪を敢行しているほか、そのメンバーには、少年、外国人、暴力団構成員等、様々な属性の者が含まれているケースもあることから、刑事部門のみならず、生活安全部門、地域部門、交通部門及び警備部門の各部門において捜査等の対象となり得る。

また、匿名・流動型犯罪グループによる犯罪は、特殊詐欺に見られるように、全国各地で広域的に発生している実態がある。

こうしたことから、匿名・流動型犯罪グループの取締りを効果的に行うためには、関係部門間の連携と他の都道府県警察との連携が重要であると認識している。これらを踏まえ、県警察では、昨年来、警察本部に匿名・流動型犯罪グループ対策のための部門横断的な連携体制を構築したほか、警察本部の組織犯罪特別捜査課に匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の捜査を担当する係を新設するなどして捜査体制を強化してきた。

現在、こうした体制の下で匿名・流動型犯罪グループによる各種犯罪の実行犯のみならず、主犯や指示役の検挙に向けて各部門が得た匿名・流動型犯罪グループに関する情報を一元的に集約し、実態解明や取締りを強力に推進している。

また、本年10月、警視庁に匿名・流動型犯罪グループの中核的人物の捜査に専従する匿名・流動型犯罪グループ対策本部が設置され、当該対策本部に県警察からも捜査員を出向させ、全国警察一丸となって匿名・流動型犯罪グループに対する捜査を推進していく。

【委員】

匿名・流動型犯罪グループは市民社会に対する重大な脅威であり、全国的にも極めて憂慮すべき状況にある。そうした中、体制の強化を図って捜査を徹底していくとあった。報道等を通じても、愛知県警察から例えば詐欺事犯に関係してカンボジアに捜査員を派遣したと聞いているが、県警察としてもしっかりとやっていく姿を連日報道を通じて確認している。これからも実態解明と取締りの徹底、新たな情報通信技術、科学技術への対応、捜査体制、先ほど答弁があったように、不断の見直し、捜査手法の見直しなどを行いつつ、匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の検挙、抑止を強力に推進してもらいたいことを要望する。

匿名・流動型犯罪グループの中には、その資金の一部が暴力団に流れていると見られるもの、暴力団構成員等、グループのいわゆるドンやメンバーとしているもの、暴力団構成員等と共謀して犯罪を行っているものも確認されている。

続いて、暴力団情勢だが、平成27年8月に六代目山口組が分裂してから10年が経過する。この間、対立抗争事件が続発したが、今年4月には六代目山口組が対立抗争の終結に向けた誓約書を兵庫県警察に提出した旨の報道もなされており、今後の暴力団動向について県民の関心も高いと思う。

現在の暴力団の構成員等の数や最近の動向について伺う。

【理事者】

暴力団の構成員等の数について答弁する。

令和6年末時点で全国の暴力団構成員等の数は約1万8,800人、愛知県内では約810人となっている。暴力団構成員等は年々減少の一途をたどっており、平成30年末時点と比較すると、全国の構成員等の数は6割程度まで、県内の構成員等の数も6割程度まで減少している。

次に、暴力団の最近の動向について答弁する。

本県では、六代目山口組の分裂以降現在まで、六代目山口組と神戸山口組、六代目山口組と池田組、六代目山口組と絆會を特定抗争指定暴力団等として指定し、警戒区域を定めてそれぞれの暴力団の活動を規制している。

先ほど示してもらった六代目山口組の誓約書をめぐる動きについて、県警察としては、誓約書は六代目山口組側からの一方的なものにすぎず、いまだ抗争終結には至っていないと見ている。そのため、依然として対立抗争事案の発生の危険があることから、今後も特定抗争指定の規制の下、警戒を徹底していく。

【委員】

対立抗争事案の発生の危険性に鑑みて警戒を徹底してもらうこと、これは引き続きお願いしたい。一方で、全国的に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の効果的な運用や戦略的な取締り、暴力団排除の取組や意識が社会に一般的に浸透してきたことから、その勢力は全国的に減衰を続けているとのことである。

一方、匿名・流動型犯罪グループもそうだが、暴力団の中には、その活動を不透明化させているものもあり、また、世情に応じて資金獲得活動を多様化させる、暴力団特有の強固な人的・経済的基盤を継続、維持しているものもあって、依然として暴力団は社会に対する脅威となっているのだと思う。

暴力団員の検挙状況と併せて、今後の暴力団対策について伺う。

【理事者】

まず、暴力団構成員等の検挙状況について答弁する。

令和6年中の暴力団構成員等の検挙人員は417人で、検挙罪種の内訳は、覚醒剤取締法違反が109人、傷害・暴行が64人、詐欺が52人、恐喝・脅迫が42人、窃盗が41人等となっている。引き続きあらゆる法令を駆使して取締りを推進していく。

次に、今後の暴力団対策について答弁する。

県警察としては、暴力団の主要幹部を中心とした取締りにより暴力団の人的基盤に打撃を与えるとともに、暴力団の資金源に着目し、暴力団と資金的につながりのある関係企業、匿名・流動型犯罪グループに対する取締りを足がかりに、背後にいる暴力団を取り締まることで暴力団の資金源の遮断、剝奪を図っていく。

また、少年院入所者等に対する暴力団加入防止のための教養、暴力団構成員の組織離脱、就労に向けた支援を充実させ、暴力団への加入、離脱の機会を捉えた入り口対策、出口対策を推進するとともに、暴力団排除条例を活用して県民や企業の暴排意識の高揚を図っていく。

【委員】

検挙状況について、検挙人員のうち一番多いのが覚醒剤取締法違反とのことであった。417人中の109人とのことで、割合にすると26.1パーセントになるが、薬物事犯と暴力団との関係は特徴的なのだと思う。

全国資料であるが、去年1年間、全国で薬物事犯の検挙人員のうち暴力団構成員等が17.4パーセントである。薬物密売関連事犯の検挙人員のうち暴力団構成員等になると32.9パーセントに跳ね上がり、覚醒剤密売関連事犯になると検挙人員に占める暴力団構成員等の割合が50.6パーセントに及ぶとのことである。依然、暴力団対策は、こうした特徴的な薬物事犯のみならず、その対策の重要性は低下していない。さらに暴力団に関連する犯罪の検挙と抑止を強力に推進してもらうよう願う。

匿名・流動型犯罪グループや暴力団、それらと何らかの共存関係にある外国人犯罪組織など、犯罪組織を弱体化させ、もっと言えば、壊滅に追い込むためには、先ほど答弁があったが、末端の実行犯を検挙するだけでなく、あらゆる法令を駆使して中核的人物、主要幹部を検挙することが重要である。また、徹底した犯罪収益の剝奪、資金源の遮断、違法なビジネスモデルを解体に導くよう捜査を徹底してもらいたい。

引き続き、警察の総力を挙げてこの組織犯罪に対する戦略的な実態解明並びに取締りを強力に推進してもらうよう重ねて要望し、質問を終わる。