○交通反則通告センター運営要綱の制定

昭和45年9月21日

交指・交免発甲第60号

交通反則通告センターにおける通告関係事務の処理、報告の要領および不納付事件等の送致要領等については、交通反則通告センター運営要綱の制定(昭和43年6月28日交指発甲第259号ほか1課共同)により実施しているところであるが、このたび道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)および道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)の一部改正により、少年に対する交通反則通告制度が適用されたことに伴い、この通達の全部を次のとおり改正し、昭和45年8月20日から適用することとしたから、通告業務の適切な運用に遺憾のないようにされたい。

なお、この要綱の実施に伴い、次のとおり関係の令達を整理する。

関係通達の整理

1 交通事故および交通法令違反事件の報告(昭和45年1月14日交指交規発甲第2号)の一部を次のように改める。

〔以下略〕

2 交通反則切符および納付書ならびに交通切符の請求、交付、受領要領等の制定(昭和43年6月26日交指発甲第258号)の一部を次のように改める。

〔以下略〕

記

交通反則通告センター運営要綱

第1 趣旨

この要綱は、交通反則通告センターの組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

〔平10務警発甲56号・本項一部改正〕

第2 任務

通告センターは、法の規定により、反則者(法第125条第2項に定める反則者をいう。以下同じ。)に対して行う通告等の事務並びに法違反事件の被疑者に対する取調べ及び送致等の事務を集中方式により、適正かつ能率的に処理することを任務とする。

〔昭61交指・交免発甲25号平19務警発甲118号・本項一部改正〕

第3 用語の意義

この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「交通反則事件」とは、反則者による法違反事件をいう。

(2) 「反則金不納付等事件」とは、交通反則事件のうち、法第130条の規定により刑事訴訟手続により処理されることとなる事件をいう。

(3) 「非交通反則事件」とは、交通反則事件に該当しない法違反事件をいう。

(4) 「通告欠如事件」とは、非交通反則事件又は反則金不納付等事件として検察庁又は家庭裁判所に送致された後、通告欠如の理由により交通反則事件に該当するものとして逆送又は通知された事件をいう。

(5) 「警察署長等」とは、自動車警ら隊長、第一交通機動隊長、第二交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び警察署長をいう。

(6) 「副署長等」とは、自動車警ら隊副隊長、第一交通機動隊副隊長、第二交通機動隊副隊長、高速道路交通警察隊副隊長、警察署の副署長及び警視の階級にある交通課長をいう。

(7) 「警察署等」とは、自動車警ら隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊及び警察署をいう。

〔昭46務警発甲53号昭48務警発甲13号昭56務警発甲7号昭58務警発甲9号昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号平19交指・交免発甲69号平27務警発甲90号平29交指発甲46号・本項一部改正〕

第4 通告センターの組織等

1 組織

交通指導課交通反則通告センターに名古屋交通反則通告センター、一宮交通反則通告センター、岡崎交通反則通告センター及び豊橋交通反則通告センター(以下「通告センター」という。)を置く。

2 位置及び管轄区域

通告センターの位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

区分 | 位置 | 管轄区域 |

名古屋交通反則通告センター | 名古屋市 | 千種、東、北、西、中村、中、昭和、瑞穂、熱田、中川、南、港、緑、名東、天白、守山、愛知、瀬戸、春日井、小牧、西枇杷島、津島、蟹江、半田、東海、知多、常滑及び中部空港の各警察署の管轄区域 |

一宮交通反則通告センター | 一宮市 | 江南、犬山、一宮及び稲沢の各警察署の管轄区域 |

岡崎交通反則通告センター | 岡崎市 | 刈谷、碧南、安城、西尾、岡崎、豊田及び足助の各警察署の管轄区域 |

豊橋交通反則通告センター | 豊橋市 | 設楽、新城、豊川、蒲郡、豊橋及び田原の各警察署の管轄区域 |

〔昭48務警発甲13号昭49務警発甲46号昭53務警発甲30号昭54務警発甲45号平3務警発甲28号平7交指・交駐発甲19号平10務警発甲56号平17務警発甲14号平25務警発甲76号・本項一部改正〕

第5 分掌事務

通告センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 反則者に対する告知内容の審査に関すること。

(2) 反則者からの反則金相当額の仮納付及び反則金の納付の確認に関すること。

(3) 反則者に対する通告及び通知等に関すること。

(4) 反則金不納付等事件及び非交通反則事件の被疑者に対する取調べ及び送致等に関すること。

〔昭57交免発甲15号平19務警発甲118号・本項一部改正〕

第6 通告官等

1 通告センターに、通告官、通告補佐官その他所要の職員を置く。

2 通告官には、名古屋交通反則通告センターにあつては交通指導課交通反則通告センター所長を、その他の通告センターにあつては当該通告センターの位置を管轄する警察署の副署長をもつて充てる。

3 通告官は、交通指導課長の指揮監督を受け、通告センターの総括的運営について部下の職員を指揮監督するものとする。

4 通告補佐官は、当該通告センターの位置を管轄する警察署の交通課長を、その他所要の職員は、当該通告センターの位置を管轄する警察署の交通課通告センターの職員をもつて充てるものとし、通告官の指揮監督を受け事務を処理するものとする。

〔昭61交指・交免発甲25号平元務警発甲38号平4務警発甲21号平10務警発甲56号平26交指発甲27号・本項一部改正〕

第7 事件の引継ぎ

出納責任者(交通切符等管理システム運用要綱の制定(平成19年交指・総情・地総・交駐・交免発甲第70号)に定める出納責任者をいう。以下同じ。)は、法違反事件(検察庁又は家庭裁判所に直接送致する事件を除く。)について、反則者に対する告知の報告又は被疑者検挙の報告を受けたときは、その内容を審査の上、事件記録等とともに、告知し、又は検挙した日の翌日から5日以内に通告官に引き継がなければならない。ただし、取締り原票(交通反則切符又は交通切符の5枚目をいう。)は、運転免許行政処分事務処理要綱(平成6年交免発甲第60号)の第2の規定により運転免許課長(運転者管理室経由)に送付するものとする。

〔昭57交免発甲4号同交免発甲15号・本項一部改正、昭61交指・交免発甲25号・旧8項を一部改正し繰上、昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号、平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平7交駐・交指・交免発甲42号平10務警発甲56号平19交指・交免発甲69号平29交指発甲46号令元交免発甲125号・本項一部改正〕

第8 捜査の依頼

通告官は、出納責任者から引継ぎを受けた交通反則事件及び非交通反則事件について捜査を必要とするときは、当該出納責任者が所属する警察署等の副署長等に対して依頼することができる。

〔昭61交指・交免発甲25号・旧9項を繰上、平19務警発甲118号平29交指発甲46号・本項一部改正〕

第9 不出頭者に対する処置

反則金不納付等事件又は非交通反則事件の被疑者が、指定された日時に出頭しない場合の当該被疑者に対する呼出し又は逮捕状の請求は交通指導課において、当該被疑者に対する逮捕状の執行は、警察署等で行なわれなければならない。

〔昭61交指・交免発甲25号・旧10項を繰上、平19務警発甲118号・本項一部改正〕

第10 通告センター等の事務の処理要領

通告センター等における事務の処理要領は、別記のとおりとする。

〔昭61交指・交免発甲25号・旧11項を繰上〕

第11 連絡調整

通告官は、他の通告センター及び警察署等と常に連絡を密にし、事件の適正かつ能率的な処理に努めなければならない。

〔昭61交指・交免発甲25号・旧12項を一部改正し繰上、平10務警発甲56号・本項一部改正〕

第12 備付簿冊

1 通告センターごとに次の簿冊を備え付けるものとする。

簿冊の名称 | 索引の要否 | つづり込む文書及び整理要領 |

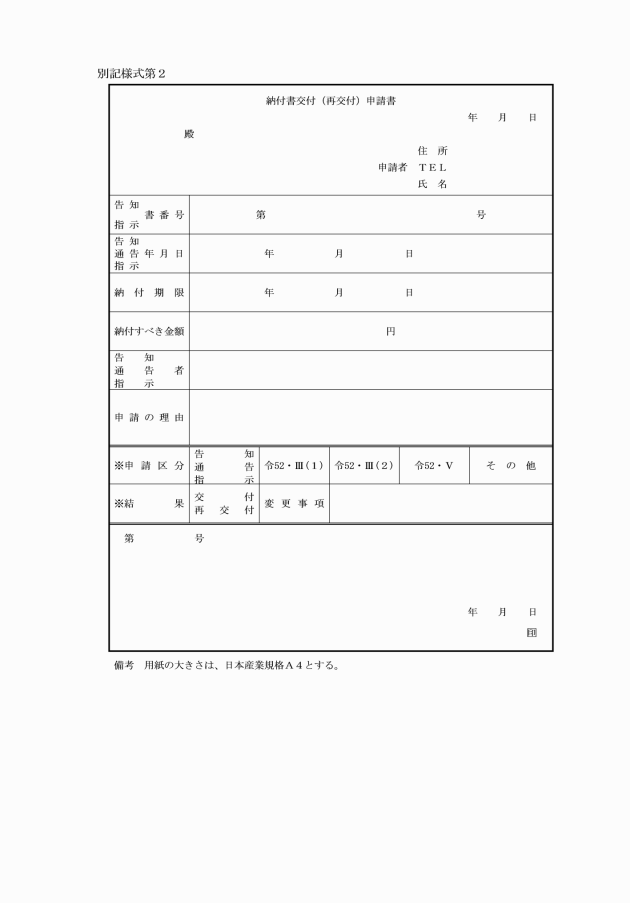

納付書交付(再交付)申請書 | 否 | 納付書交付(再交付)申請書(別記様式第2)を受付順につづる。 |

交通反則告知是正通知書控え | 否 | 交通反則告知是正通知書(規則別記様式第27)の控えを日付順につづる。 |

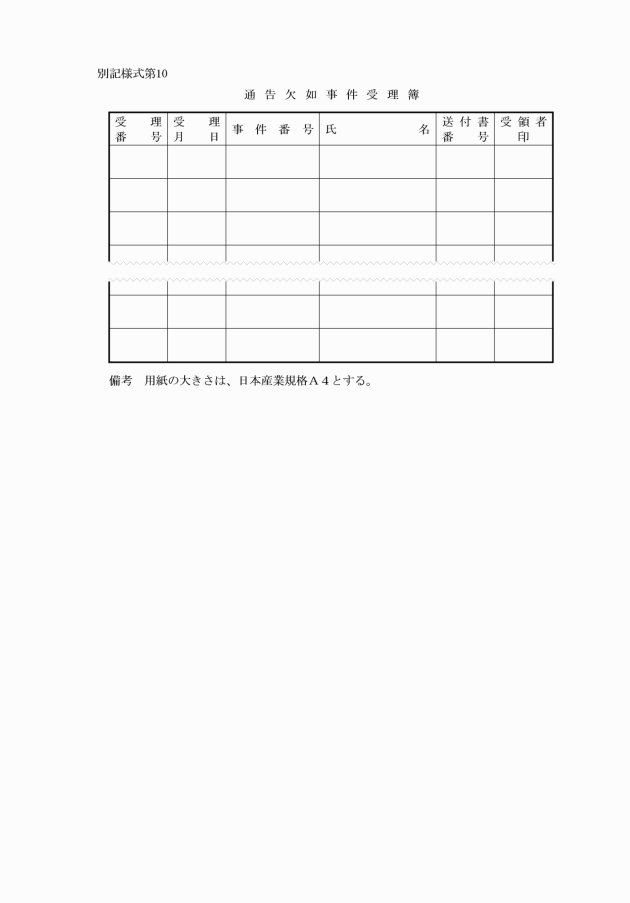

通告欠如事件受理簿 | 否 | 通告欠如事件受理簿(別記様式第10)を取扱順につづる。 |

交通事件原票 | 否 | 1 交通事件原票(交通反則切符の2枚目をいう。交通反則通告書(交通反則切符の3枚目をいう。)がある場合は、これを含む。)を取扱順につづる。 2 仮納付分と本納付分に分冊してつづる。 |

指示通知書 | 否 | 家庭裁判所から送付を受けた指示通知書を指示番号順につづる。 |

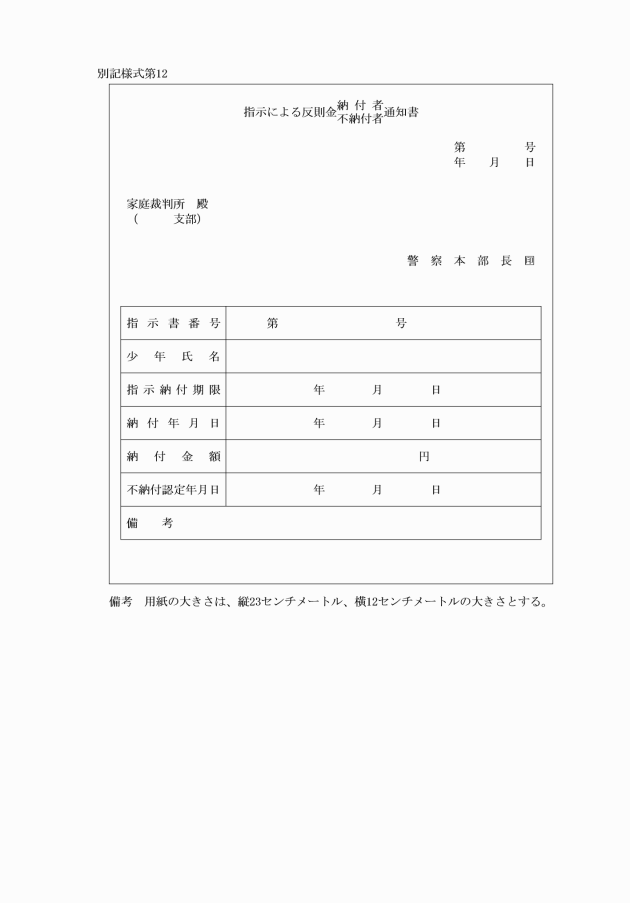

指示による反則金納付者、不納付者通知書控え | 否 | 指示による反則金納付者・不納者通知書(別記様式第12)の控えを取扱順につづる。 |

2 警察署等に次の簿冊を備え付けるものとする。

簿冊の名称 | 索引の要否 | つづり込む文書及び整理要領 |

告知報告書(交通反則事件簿) | 否 | 告知報告書・交通法令違反事件簿(交通反則切符の4枚目をいう。)を番号順につづる。 |

交通法令違反事件簿 | 否 | 交通法令違反事件簿(交通切符の4枚目をいう。)を番号順につづる。 |

納付書交付(再交付)申請書 | 否 | 納付書交付(再交付)申請書を受付順につづる。 |

〔昭61交指・交免発甲25号・旧13項を一部改正し繰上、昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号平10務警発甲56号平19交指・交免発甲69号同務警発甲118号・本項一部改正〕

別記

〔昭57交免発甲4号同交免発甲15号昭58務警発甲24号昭60交指・交免発甲34号昭61交指・交免発甲25号昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号平元交指発甲1号平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平4交指・交免発甲34号平5交指・交免発甲52号平19交指・交免発甲69号同務警発甲118号平24交指発甲142号平29交総発甲30号平31務警発甲54号・本別記一部改正〕

通告センター等における事務処理要領

1 反則者に対する告知内容の審査等

(1) 審査及び通告等の決定

ア 告知を受けた者が、告知された種別に属する反則行為をした反則者であると認定したときは、法第127条第1項の規定に基づく通告の決定を行う。

なお、反則金相当額、反則事項、罰条等の告知内容に誤りがあつても、反則行為の種別に誤りがないときは、同項の規定に基づく通告の決定を行う。

イ 告知を受けた者が、告知された種別に属する反則行為をした反則者でないと認定したとき、すなわちその者が、反則者でないとき(違反が成立しないとき、非反則行為のとき、又は反則行為をしているが反則者でないとき。)又はその者が反則者であるが告知内容と異なる種別の反則行為をした者である場合には、法第127条第2項前段の規定に基づく通知の決定を行うこととし、告知を受けた者が反則者であるが、告知内容と異なる他の種別の反則行為をした者である場合には、同項後段の規定に基づく通告の決定を併せて行う。

(2) 交通反則切符の補正

ア 「反則(違反)車両(自家用、事業用の区分を除く。)」、「反則(違反)日時」、「反則(違反)場所」、「反則(違反)事項・罰条」及び「反則行為の種別」(以下「特定事項」という。)の誤記で、法第127条第1項及び第2項後段に規定する通告に該当(以下この(2)において「通告該当」という。)するときは、交通事件原票(交通反則切符の2枚目をいい、以下「事件原票」という。)及び交通反則通告書(交通反則切符の3枚目をいい、以下「通告書」という。)を再作成するとともに報告書を作成し、新たに作成した通告書によつて3の(1)のイにより通告を行う。

イ 反則金相当額の誤記で通告該当のときは、納付書(規則別記様式第28の納付書をいう。以下同じ。)を3の(2)のエにより作成の上、事件原票、通告書及び取締り原票(交通反則切符の5枚目をいう。以下同じ。)を再作成し、新たに作成した通告書によつて3の(1)のイにより通告を行う。

ウ 特定事項及び反則金相当額以外の誤記で通告該当の場合は、事件原票、通告書及び取締り原票をワン・ライティングの方法で、文字を削るときはその文字に横(縦)線2本を引き、文字を加えるときはその箇所を明白に示した上で行の上(右)部に加えるべき文字を記入して補正した上、通告書の修正箇所には警察本部長の公印を、その他の修正箇所には修正を行つた警察官の印を押印する。ただし、補正する事項が多く、通告事務その他に支障が生ずるおそれのあるとき(氏名の誤りを含む。)は、事件原票、通告書及び取締り原票を再作成し、新たに作成した通告書によつて3の(1)のイにより通告を行う。

(3) 事件原票(裏面)の記入

通告等の決定を行つたときは、事件原票(裏面)の「1通告等の決定」欄に、次のように記入する。

(ア) 「(1)種別」の項及び「(2)反則金額」の項は、反則行為の種別又は反則金額が告知のとおりであるときは、「□告知どおり」の□印を○で囲み、是正したときは、「□是正」の□印を○で囲み、その右余白部分に是正結果(車両等の種類、反則行為の種別又は反則金額)を記入する。

(イ) 「(3)通知」の項は、反則者に対して告知の是正を通知する必要があるときは、「□要」の□印を○で囲み、通知を要する理由を次により記入する。

a 告知の理由となつた行為が、反則行為でない場合は、「□非反則行為」の□印を○で囲み、その右余白部分に非反則行為の内容(例 速度超過30キロ以上)を記入する。

b 反則行為をした者であるが、反則者でないときは「□非反則者」の□印を○で囲み、( )内の該当の□印を○で囲む。( )内に該当がない場合は、末尾の□印を○で囲み、その理由を記入する。

c その理由が種別が異なるとき、告知を受けたものが何ら違反をしていないときは、該当事項の□印を○で囲み、その他の理由による場合は、末尾の□印の次にその旨を記入(例「証拠不十分」)し、□印を○で囲む。

2 反則者からの反則金相当額の仮納付及び反則金の納付の確認

(1) 仮納付の確認

ア 確認の方法

事件原票及び通告書を一括して、警察署別(大分類)及び告知年月日別(小分類)に分類保管し、総務部会計課から送付される納付者通知票(規則別記様式第28の納付者通知票をいう。以下同じ。)と照合して、納付期限、領収年月日、納付金額等につき、有効な仮納付であるかを確認する。

イ 事件原票(裏面)の記入

仮納付の確認を行つたときは、事件原票(裏面)の「2仮納付」欄に次のように記入する。

a 仮納付があつたときは、「□有」の□印を○で囲み、その仮納付が有効(納付額超過を含む。)であるときは、「□有効」の□印を○で囲み、納付者通知票記載の領収年月日を記入する。その仮納付が過誤納であるときは、「□過誤納」の□印を○で囲み、( )内に過誤納の内容及びその理由を次のように記入する。

(a) 納付額不足(超過) 円、告知金額誤り

(b) 期限後納付

(c) 仮納付不要、非反則者

b 仮納付がなかつたときは、「□無」の□印を○で囲む。

(2) 納付の確認

ア 確認の方法

事件原票を通告年月日別に分類保管し、(1)のアに準じて確認する。

イ 事件原票(裏面)の記入

納付の確認を行つたときは、事件原票(裏面)の「4納付」欄に次のように記入する。

a 納付があつたときは、「□有」の□印を○で囲み、その納付が有効(納付額超過を含む。)であるときは、「□有効」の□印を○で囲み、納付者通知票記載の領収年月日を記入する。その納付が過誤納であるときは、「□過誤納」の□印を○で囲み、( )内に過誤納の内容及びその理由を

(a) 期限後納付

(b) 納付額不足(超過) 円

(c) 通告誤り(理由)

等のように記入する。

b 納付がなかつたときは、「□無」の□印を○で囲む。

3 反則者に対する通告通知等

(1) 通告

ア 公示通告

(ア) 公示通告の方法

法第127条第1項の規定による通告に該当する反則者について、2の(1)のアにより、その者が仮納付したことを確認したときは、告知の際に、出頭の指定をした反則者にあつては指定された通告センターの掲示板に、出頭の指定をしなかつた反則者にあつては違反地を管轄する通告センターの掲示板に、交通反則公示通告書(規則別記様式第29の交通反則公示通告書をいい、以下「公示通告書」という。)を3日間掲示して公示による通告を行う。公示通告は、おおむね告知の日から2週間目の日に行う。

(イ) 公示通告書の作成

公示通告書には、事件原票に基づき所定欄に告知年月日及び告知書番号を記入する。

なお、継続紙を用いるときは、警察本部長の公印により契印する。

(ウ) 事件原票(裏面)の記入

公示通告を行つたときは、事件原票(裏面)の「3通告」欄の「(1)公示通告」の項に、公示通告書の掲示を始めた年月日を記入する。

イ 交付通告、送付通告等

(ア) 交付通告の方法

反則者が告知に従つて通告センターに出頭した際、反則者について事情聴取をした上通告書を直接交付する。ただし、事情聴取の結果、通告の内容を変更する必要があると認めたときは、その内容に応じて必要な措置をとる。また、出頭した反則者の事情聴取に当たり、否認又は異議の申し立てがあつた場合は、取調べを行い捜査書類を作成しておくとともに、必要により告知した警察官、交通巡視員若しくは放置車両確認標章を貼付した駐車監視員からの事情聴取又は現場見分を行うなど違反事項の認定の適正を期することとする。

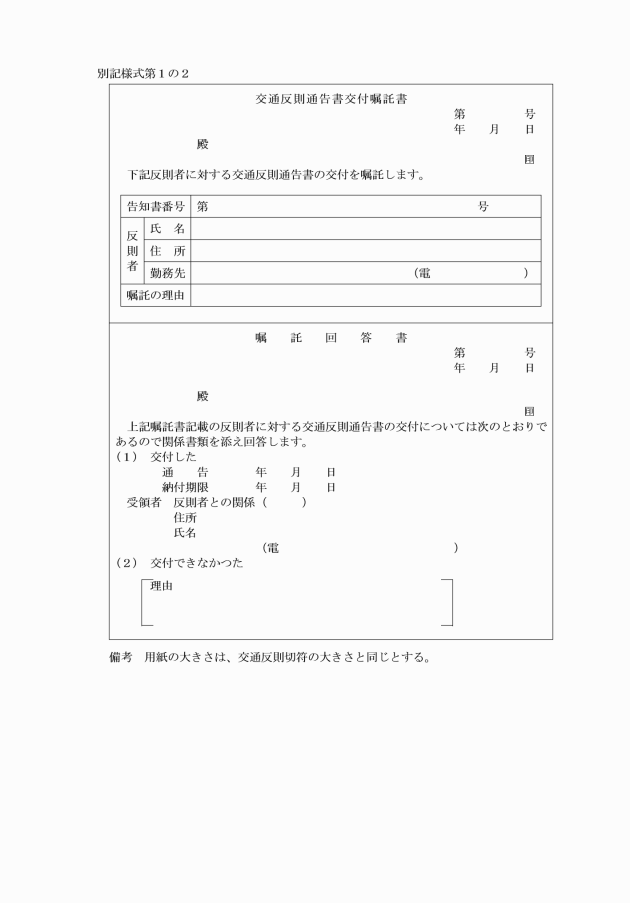

(イ) 送付通告の方法

a 通告書の送付は、出頭を告知されて出頭しなかつた反則者に対しては出頭日の経過後速やかに、出頭を告知されなかつた反則者に対しては仮納付の確認に要する時間を考慮した上速やかに、配達証明郵便により行う。

b 通告書の送付に要する費用の納付についての通告は、この通告が法第127条第1項の規定によるときは原則として併せて行い、同条第2項後段の規定によるときは行わない。

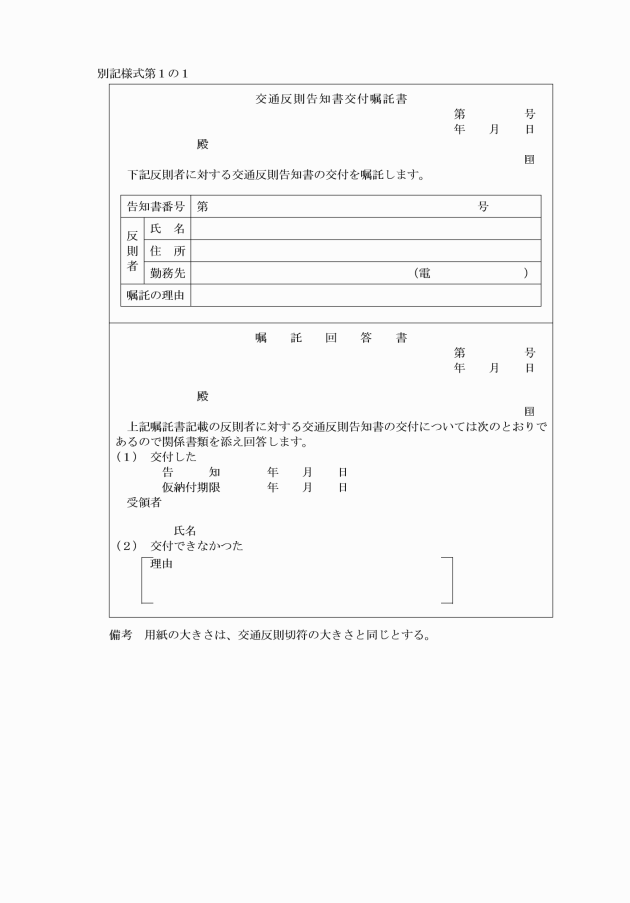

(ウ) 通告書交付の依頼方法等

a 送付通告を行つたが配達不能のため通告書が返送された場合は、法第130条第1号に該当するときを除き、反則者の住所地を管轄する通告センター、警察署又は運転免許試験場若しくは東三河運転免許センター(以下「住所地通告センター等」という。)に対し、交通反則通告書交付嘱託書(別記様式1の2。以下「通告交付嘱託書」という。)により通告書の交付を依頼する。

b 通告書の交付の依頼を受けた住所地通告センター等は、反則者の出頭を求めて通告書の交付を行う。

なお、この場合、通告書の「(10)納付期限」欄及び「(11)通告年月日」欄は、交付者において記入する。

(エ) 交通反則告知書の交付方法等

a 反則者の住所地の関係等から警察署等において交通反則告知書・免許証保管証(交通反則切符の1枚目をいい、以下「告知書」という。)の交付が困難な場合は、反則者の住所地を管轄する警察署に対し、交通反則告知書交付嘱託書(別記様式第1の1。以下「告知交付嘱託書」という。)により告知書の交付を依頼する。

なお、この場合、事件原票、通告書及び取締り原票も併せて送付する。

b 告知交付嘱託書により告知書の交付の依頼を受けた警察署は、反則者の出頭を求め交通反則切符の様式等及び告知要領等の制定(昭和45年交指・交免発甲第58号。以下「交通反則切符の様式等の通達」という。)に定めるところにより告知書の交付を行う。

なお、この場合、告知書の「告知・交付者の所属、階級等及び氏名」欄は、交付者において記入する。

(オ) 通告書の作成

a 「(9)納付すべき金額」欄は、送付に要する費用を通告するときは、右余白部分に「(送付費用 円を含む。)」と追記し、送付に要する費用の額を併せて記入する。

b 「(10)納付期限」欄は、通告の翌日から起算して10日目の日(期限の日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは12月31日に当たる場合はこれらの日の翌日)を記入する。

c 「(11)通告年月日」欄は、交付通告の場合は交付の日を、送付通告の場合は当該通告書が通常到達すべき日を考慮(通告の日以後に到達することがないように配意すること。)して記入する。

d 最下欄は、法第127条第2項の規定に基づき、当該告知に係る種別以外の種別に係る反則金の納付を通告する場合は、最下欄の文中「第1項」を「第2項後段」に改める。

e 裏面の「出頭日時」欄、「出頭場所」欄及び「(略図)」欄は、指定すべき出頭日時(曜日)を記入し、該当の「出頭場所」及び「略図」欄の□番号を○で囲む。

なお、他の都道府県居住者で、出頭の日時及び場所を指定しない場合は、注意事項の2の「から、下記の日時、場所に出頭してください。その際にはこの通告書を必ず持参してください。」を抹消し、「出頭日時」欄、「出頭場所」欄及び「(略図)」欄に斜線を引く。

f 交付依頼を行う場合の通告書は、「(10)納付期限」及び「(11)通告年月日」欄を除いた各欄を前記の要領により記入する。

(カ) 告知交付嘱託書及び通告交付嘱託書の作成

a 「告知書番号」欄及び「反則者氏名、住所、勤務先」欄は、事件原票に基づいて記入する。

b 「嘱託の理由」欄には、反則者の住所が遠隔であるため、交付の依頼を行つた通告センターに出頭を求めて告知又は通告することが困難である等告知書又は通告書の交付を依頼することとなつた理由を記入する。

(キ) 事件原票(裏面)「3通告」欄の記入

a 交付通告(通告交付嘱託書による交付の場合を含む。)をしたときは、「(2)通告書交付」の項にその年月日を記入し、受領印(印鑑を持参しないときは署名)を徴しておく。

b 送付通告をしたときは、「

(3) 通告書送付 | 発送 | 年月日 | |

到達 | 年月日 | ||

不到達認定 | 年月日 | ||

記載通告日 | 年月日 | ||

記載納付期限 | 年月日 | ||

」の項は次のように記入する。

(a) 発送年月日は、当該通告書を郵便局に差し出した年月日を記入する。

(b) 到達年月日は、郵便物配達証明書に記載されている配達年月日(証明書の到達の遅れた場合は、郵便局に対して事故申告を行い回答書の送付を受けて到達年月日を速やかに確認する。)を記入する。

なお、郵便物配達証明書は交通事件原票に添付しておく。

(c) 不到達認定年月日は、当該通告書が返送された年月日、その右横余白部分に返送の理由を記載する。

(d) 記載通告日は、通告書に記載した通告年月日を記入する。

(e) 記載納付期限は、通告書に記載した納付期限の年月日を記入する。

c 「(4)納付期限」の項には、通告書に記載した納付期限の年月日を記入する。

d 「(5)変更納付期限 年月日」{理由( )・変更者名( )の項には、(2)のアの(ウ)により納付書を交付したときにその納付期限の年月日を記入し、「理由( )」の( )内には、令第52条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する旨を、「変更者名( )」の( )内には交付した通告センター名を記入する。(他の通告センターで交付された場合は、その通報に基づいて記入する。)

e (1)のイの(ウ)のaにより住所地通告センター等に通告書の交付を依頼したときは、当該通告センター等からの通告交付嘱託書の嘱託回答書に基づいて「(2)通告書交付」の項及び「(4)納付期限」の項にそれぞれ通告書を交付した年月日及び納付期限の年月日を朱書する。

f 「(2)通告書交付」の項から「(5)変更納付期限」の項まで以外の部分の記入は次による。

(a) 反則金の納付を通告するときは、「□表記(7)の金額の反則金」の□印を○で囲む。

(b) 反則金及び通告書の送付費用の納付を通告するときは、「□表記(7)の金額の反則金及び送付費用( 円)」の□印を○で囲み、「( 円)」の余白の部分に送付費用を記入する。

(2) 納付書

ア 納付書の交付

(ア) 交付通告(告知交付嘱託書による告知書交付の場合を含む。)又は送付通告を行う際には、納付書の交付又は送付を併せて行う。

(イ) (1)のイの(ウ)及び(エ)により、告知書又は通告書の交付の依頼を行うときは、納付書の交付を併せて依頼する。

(ウ) 令第52条第3項第1号又は第2号に掲げる者であつて、愛知県内を住所地とするものから納付書の交付の申請があつたときは、通告センターにおいて納付書の交付を行い、次の措置を執る。

a 令第52条第3項第1号に掲げる者の申請に基づいて、通告書の送付を行つた通告センターにおいて交付を行うときは、郵便物配達証明書によつてその通告書の到達日を確認する。また、通告書の送付を行つた通告センター以外の通告センターにおいて交付を行うときは、通告書の送付を行つた通告センターにその通告書の到達日を照会するとともに、納付期限等の所要事項を通報する。

b 令第52条第3項第2号に掲げる者の申請に基づいて、通告書の送付を行つた通告センター以外の通告センターにおいて交付を行つたときは、送付を行つた通告センターに納付期限等の所要事項を通報する。

(エ) 法第128条第1項の「政令で定めるやむを得ない理由」とは、令第51条において

a 災害により納付の場所への交通が途絶していたこと。

b その他これに準ずる理由で住所地を管轄する警察本部長がやむを得ないと認める事情があつたこと。

の二つの理由が規定されているが、aの「災害」とは、震災、風水害、その他これに類する災害のことであり、その事由となるものは、交通途絶という客観的なものである。bの「その他これに準ずる理由」とは、反則者が納付の意思と能力を有しながら納付することができなかつたものを意味し、その理由となるものは、一般的には不測の障害により負傷又はり病し、かつ、反則金の納付を他人に依頼することができなかつた場合等がこれに該当するが、具体的にはその事例に応じ、住居地を管轄する警察本部長が認定することとなる。

イ 納付書の再交付

(ア) 愛知県内を違反地又は住所地とする反則者から通告の際に交付した納付書を亡失、滅失、汚損又は破損(以下「亡失等」という。)したため納付書の再交付の申請があつたときは、通告センターにおいて納付書の再交付を行う。ただし、反則者が通告書を持参したときに限り、警察署においてもこれを行う。

(イ) 愛知県内を違反地又は住所地とする反則者から告知の際に交付した納付書を亡失等したため納付書の再交付の申請があったときは、反則者が告知書を持参したときに限り、通告センター及び警察署において納付書の再交付を行う。

ウ 納付書の交付及び再交付の申請

アの(ウ)による納付書の交付又はイによる納付書の再交付は、申請者から納付書交付(再交付)申請書2部を提出させて行う。

なお、この場合、申請内容を審査した結果、交付又は再交付を行わないときは、当該申請書の下欄にその理由を付してその1部を申請者に交付する。

エ 納付書の作成

(ア) 「番号」欄には、通告書の告知書番号を記入する。

(イ) 「納付者氏名」欄には、反則者の氏名を記入する。

(ウ) 「納付区分」欄の「本」を○で囲む。

(告知書に併せて納付書を交付する場合は、「仮」を○で囲む。)

(エ) 「告知、通告、指示」欄の「通告」の文字を○で囲み、通告書の「(11)通告年月日」欄に記載された年月日を記入する。(告知書に併せて納付書を交付するときは、告知の文字を○で囲み、告知書の「告知・交付日時」欄に記載した年月日を記入する。

(オ) 「住所、氏名」欄の記入は要しない。

なお、交付通告を行う際(告知書を交付する場合を含む。)に、反則者において記入の上納付場所に提出するよう教示する。ただし、窓明封筒を使用して送付するときは記入する。

(カ) 「納付期限」欄には、通告書の「(10)納付期限」欄に記載された年月日(告知書に併せて納付書を交付するときは、告知を行つた日の翌日から起算して7日目の日、期限の日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは12月31日に当たる場合はこれらの日の翌日)を記入する。

なお、アの(ウ)による交付の場合には、「納付期限」欄に変更した納付期限を記入する。

(キ) 「年度」欄の記入は要しない。

(ク) 「金額」欄には、通告書の「(9)納付すべき金額」欄に記載された金額を記入する。(告知書に併せて納付書を交付するときは、反則金相当額を記入する。)

(ケ) 納付書のあて先は、警察本部長(歳入徴収官)とする。

オ 再発行の納付書の作成

再発行する場合の納付書は、申請者の持参した告知書又は通告書に基づき、エの(ア)から(ケ)までに準じて記入するほか納付書の各片上欄左肩に (○○は再発行した通告センター又は警察署の記号)のゴム印を押印する。

(○○は再発行した通告センター又は警察署の記号)のゴム印を押印する。

(3) 是正通知

ア 是正通知の方法

(ア) 法第127条第2項前段の規定に基づく是正通知は、交通反則告知是正通知書(規則別記様式第27の交通反則告知是正通知書をいい、以下「是正通知書」という。)を速やかに郵送して行う。この場合その者が反則者であるが告知内容と異なる他の種別の反則行為をした者であるときは、新たな通知書を併せて送付する。

なお、是正通知書の発送に先だつて反則者に対し、是正通知書が送付される旨を速やかに電話等の方法で連絡する。

(イ) 法第127条第1項の規定による通告の場合において、反則金相当額の訂正など告知書の記載内容を是正するときは、その内容の程度に応じ、告知内容を修正した旨の通知を是正通知書により行う。

なお、通告センターへ事件を引き継ぐ前に告知した警察官又は警察署等の審査責任者(交通切符等管理システム運用要綱の制定(平成19年交指・総情・地総・交駐・交免発甲第70号)第3の2の(4)に規定する審査責任者をいう。)において、是正通知の必要があることが明らかなものを発見したときは、(ア)と同様に反則者に対して後日是正通知書が送付される旨を電話等の方法で連絡する。

イ 是正通知書の作成

(ア) 「(1)氏名」欄、「(2)生年月日及び住所」欄及び「(3)告知書の番号及び告知年月日」欄は、事件原票の記載に基づいて記入する。ただし、通告書を添付して通知するときは、「(1)氏名」欄以外の欄には「別添通告書記載のとおり」と記入しても差し支えない。

(イ) 「(4)通知内容」欄は、次のように記入する。

a あなたは、上記(3)の番号の告知書により告知を受けましたが、下記の理由により反則行為をした者であるが反則者ではないと認めます。

b あなたは、上記(3)の番号の告知書により告知を受けましたが、下記の理由により反則行為をした者でないことを認めます。

c あなたは、上記(3)の番号の告知書により告知を受けましたが下記の理由により告知を受けた種別に属する反則行為をした反則者でないことを認めます。

(ウ) 「(5)通知理由」欄は、次のように記入する。

a 反則行為をした者であるが、反則者でない。(無免許運転者、酒気帯び運転者、反則行為によつて事故を起こした者)

b 告知の理由となつた行為は、反則行為ではない。(この理由には、その行為が反則行為に該当しない場合と違法性・有責性を欠くため反則行為とならない場合がある。)

c 違反事実なし

d 証拠不十分

e 反則者であるが、告知をした種別以外の種別(別添通知書のとおり)に属する反則行為をした者である。

(オ) 作成部数は2部とし、1部を控えとする。

(4) 反則金の還付

ア 還付の手続

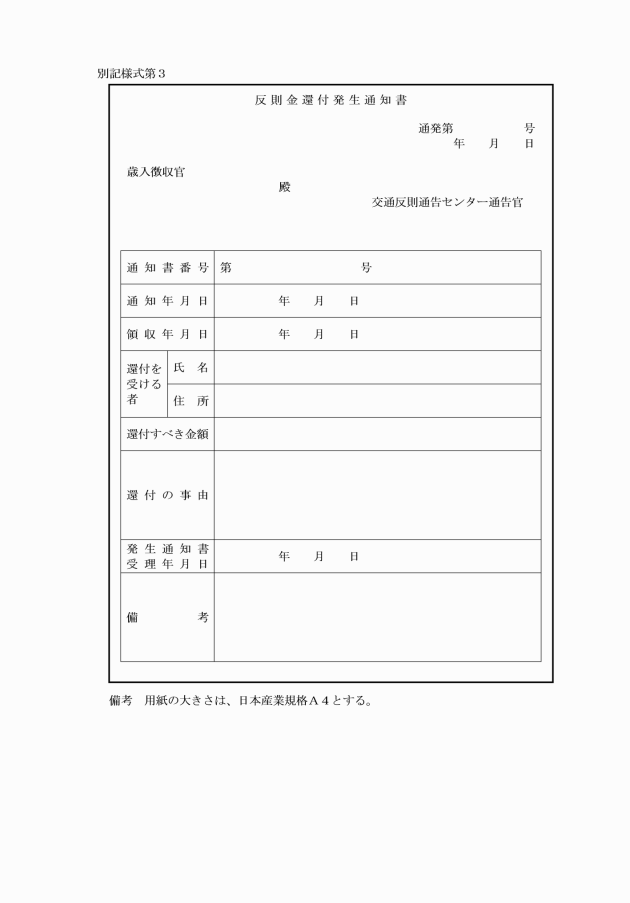

(ア) 仮納付された反則金相当額又は納付された反則金を還付すべき事由が発生したときは、歳入徴収官に対し、反則金還付発生通知書(別記様式第3。以下「発生通知書」という。)により通知し、歳入徴収官において作成した反則金還付通知書及び反則金還付申請書の送付を受け、通告センターよりこれを反則者に送付して通知する。

(イ) 反則金相当額を仮納付した者に対し、(3)のアにより是正通知を行う場合は、是正通知書に反則金還付通知書及び反則金還付申請書を併せて送付する。

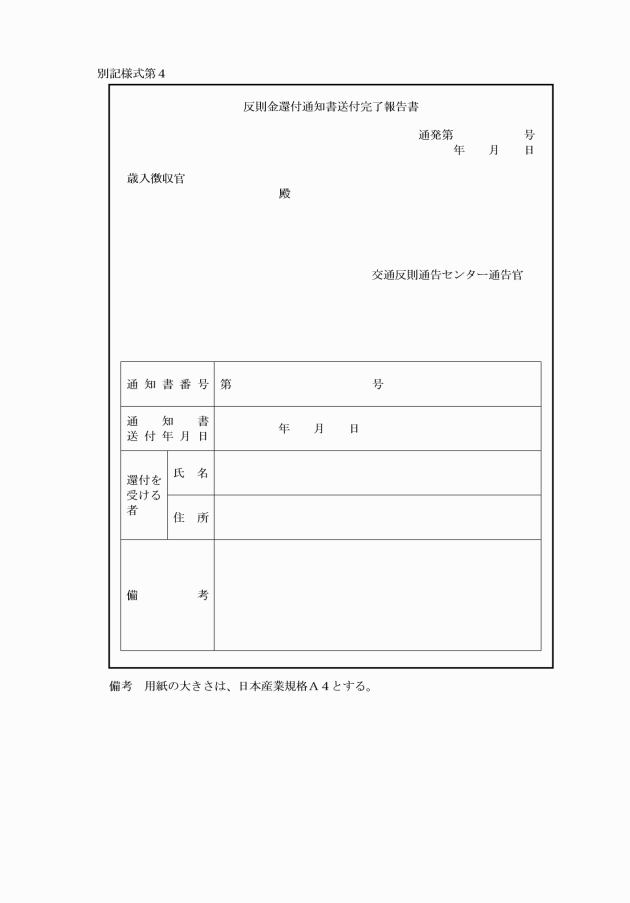

(ウ) 反則者に反則金相当額又は反則金の還付の通知をしたときは、歳入徴収官に対し、反則金還付通知書送付完了報告書(別記様式第4)により、通知した旨の通報を行う。

イ 発生通知書の作成

(ア) 「通知書番号」欄、「通知年月日」欄及び「領収年月日」欄は、納付者通知票に基づき記入する。

(イ) 「還付を受ける者」欄の氏名及び住所は、事件原票に基づき記入する。

なお、反則金の還付を受ける者が家庭裁判所の指示に基づいて納付したものである場合は、当該指示をした家庭裁判所にその者の住所を照会の上記入する。

(ウ) 「還付すべき金額」欄は、過誤納のため反則金の還付を受ける者に還付すべき金額を記入する。

(エ) 「還付の事由」欄は、次のように記入する。

a 告知(通告)した反則行為の種別が誤つていたため、納付額を減額し超過額を還付する。

b 納付が期限後に行われたため、その納付を無効と認め全額を還付する。

(オ) 「発生通知書受理年月日」欄は、歳入徴収官において記入する。

ウ 事件原票(裏面)の記入

仮納付され、又は納付された金額の一部又は全額を納付者に還付すべきことを歳入徴収官に通知したときは、事件原票(裏面)の「5返還」欄にその年月日、発生通知書の通知書番号、還付すべき金額、還付の事由等を記入する。

4 反則金不納付等事件及び非交通反則事件並びに通告欠如事件の処理

(1) 反則不納付等事件の疎明方法

ア 反則金の納付が無かつた場合

事件原票(裏面)の「1通告等の決定」欄から「4納付」欄までの記載事項を点検し、反則者が法第127条第1項又は第2項後段に規定する有効な通告を受け、法定の除外事由がないのに期限までに反則金を納付しなかつたこと及び送付通告を行つたものについて、郵便物配達証明書が添付されているか確認し、事件原票(裏面)の「6送致事件該当事由」欄の「□表記(1)の者は、上記のとおり通告を受けて法定の除外事由がないのに期限までに反則金を納付しなかつた。」の項の□印を○で囲み、年月日を記入して警察本部長の公印を押印する。

イ 法第130条第2号に該当する場合

(ア) 告知書の受領拒否による告知不能事件の事件原票(裏面)「報告書続」欄に、告知をしようとした警察官が、反則者から告知書の受領を拒否された状況を記載(警察署に告知書の交付を依頼した事件については、告知交付嘱託書の嘱託回答書を添付)する等の立証措置が講じてあるか点検する。

(イ) 交付通告の際に、通告書の受領を拒否されたときは、その状況について捜査報告書を作成する。また、送付通告を行つて通告書の受領を拒否され還付されたときは、還付時に付された還付理由付せんを事件原票に添付(住所地通告センター等に通告書の交付を依頼した事件については、通告交付嘱託書の嘱託回答書を添付)し、事件原票(裏面)の「6送致事件該当事由」欄の「□表記(1)の者が通告書の受領を拒んだため通告することができなかつた。」の項の□印を○で囲み、年月日を記入して警察本部長の公印を押印する。

(ウ) 居所不明による通告不能

事件原票に還付理由付せんを添付し、事件原票(裏面)の「6送致事件該当事由」欄の「□表記(1)の者の居所が明らかでないため通告することができなかつた。」の項の□印を○で囲み、年月日を記入して警察本部長の公印を押印する。

(2) 事件の処理方式

反則金不納付等事件及び非交通反則事件の処理は、原則として刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第461条の規定による略式命令又は交通事件即決裁判手続法(昭和29年法律第113号)の手続による即日処理方式によることとするが、被疑者の住所が遠隔地にある場合、違反事実に争いのある場合、被疑者が少年である場合等でこれにより難いときは、検察官又は家庭裁判所に通常送致を行う。

(3) 被疑者の取調べ等

ア 被疑者が出頭してきたときは、事件記録によつて本人であることの確認を行うとともに、違反時の状況及びその事情の聴取、必要な立証措置等を講ずるほか事件の種別に応じて次の処置をとる。

(ア) 交通反則切符により処理する場合

a 反則金の納付を行わない反則者については、反則金を納付しなかつたことについて弁明があれば、事件原票(裏面)の供述書(乙)を作成させる。

b 通告センターにおいて、1の(2)により交通反則切符を再作成して通告を行い、反則金が納付されないため反則金不納付等事件として送致する場合には、報告された事件原票を送致することとなるが、新たに作成した事件原票は、通告内容及び訴訟条件の具備していることを証明する証拠とする。また、補正の内容が現認報告書の供述書の内容と相違するときは、被疑者の供述調書を作成するとともに、必要により告知した警察官の捜査報告書を添付する。

c 交通反則事件に関連する法第75条の運行管理者等の義務違反又は法第123条の両罰規定を適用する事件を立件するときは、反則者が通告センターに出頭した際、反則者の供述調書を作成する。

(イ) 交通切符により処理する場合

a 被疑者が出頭した際に、交通切符1枚目裏の申述書に当該被疑者の署名押印がないもので事実に争いがある場合又は正式裁判となることが明らかであると認められる場合は、被疑者の供述調書を作成する。

b 交通反則事件として交通反則切符を作成し、告知書を違反者に交付したのち非交通反則事件であることが明らかとなり、交通切符を新たに作成した場合(交通切符2枚目の欄外に作成者の署名押印を行う。)の犯罪事実の証明は交通反則切符の事件原票によつて行う。

イ 運転免許証を保管している場合は、反則者又は被疑者が諸手続を終えて告知書又は交通切符の1枚目を提出したときに、当該違反について手続が終了したことを確認の上、告知書又は交通切符1枚目の免許証保管証欄を切り取つて、その残余の部分及び保管している運転免許証を返還する。

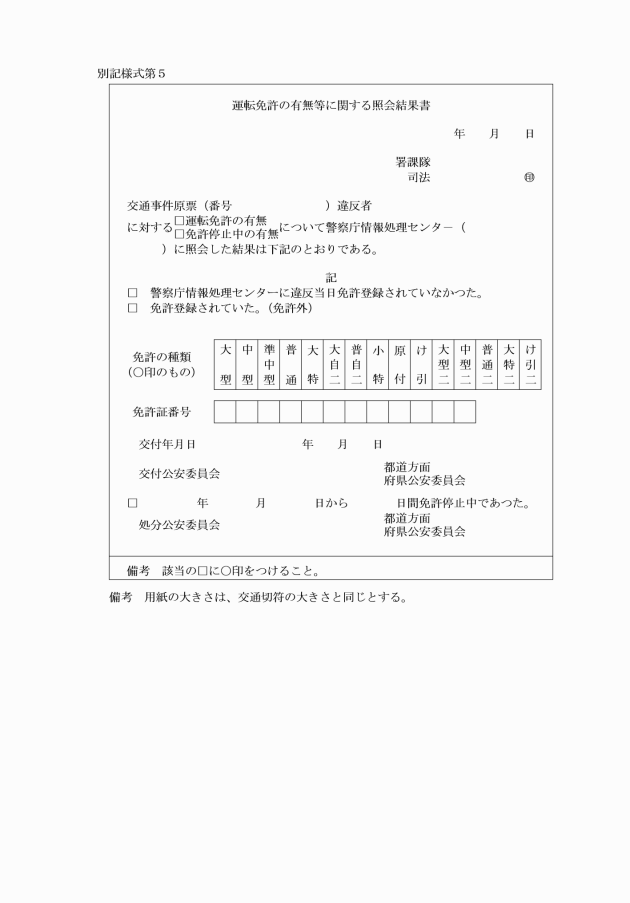

ウ 完全無免許の被疑者を無免許運転の違反で送致するときは、警察庁情報処理センターに対する免許の有無の照会結果を待つて運転免許の有無等に関する照会結果書(別記様式第5)を作成する。

(4) 事件の送致

ア 被疑者が20歳以上の者である場合

(ア) 即日処理方法による事件

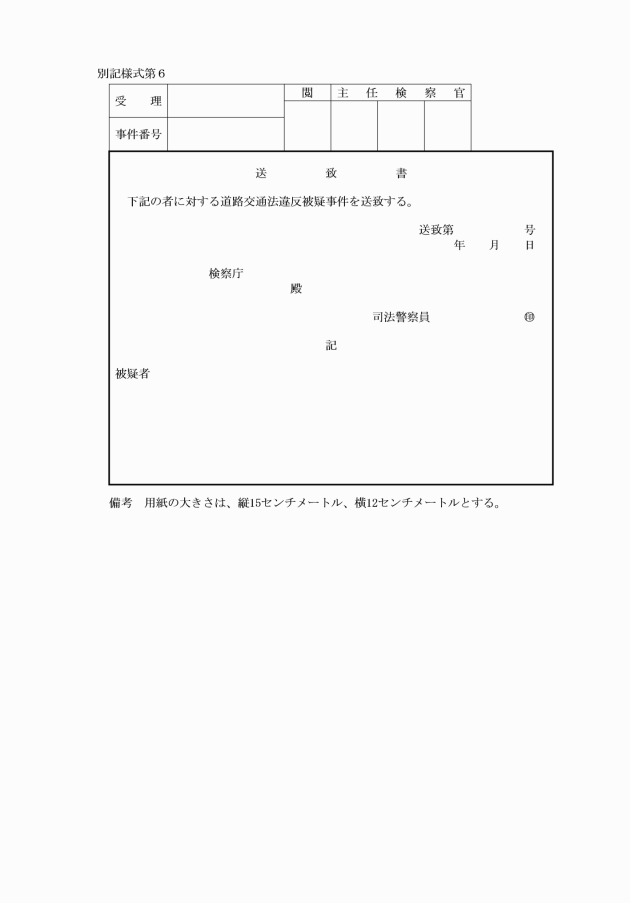

当日送致する各事件の事件記録(交通反則切符による場合は事件原票及びその関係記録、交通切符による場合は1枚目から3枚目まで及びその関係記録、その他の書式による場合はその事件記録をいう。以下このアにおいて同じ。)を一括し、送致書(別記様式第6)に何某ほか何人と記載し、各事件の事件記録を添付して検察官に送致する。

(イ) 通常送致による事件

なお、交通反則切符又は交通切符以外の書式により事件を処理した場合の送致書は、別に定められた様式を用いる。

イ 被疑者が少年である場合

(ア) 直送事件

被疑者に係る事件が、少年法(昭和23年法律第168号)第41条の規定により家庭裁判所に送致する事件と認められるときは、事件記録(交通事件原票(交通切符の2枚目をいう。)及び関係記録をいう。次の(イ)の検送において同じ。)一件ごとに別記様式第9の送致書を添付して家庭裁判所に送致する。

(イ) 検送事件

被疑者に係る事件が一般の例により検察官に送致する事件と認められるとき及び特定少年(18歳以上の少年をいう。)に係る事件は、事件記録一件ごとに別記様式第6の送致書により検察官に送致する。

なお、交通反則切符又は交通切符以外の書式により事件を処理した場合の送致書の様式は、アの(イ)と同様とする。

ウ 事件移送の場合

即日処理方式による反則金不納付等事件において、被疑者の住所地が他の通告センターの管轄区域(県外を除く。)内にある場合は、当該住所地を管轄する通告センターへ事件移送し、移送を受けた通告センターは対応する検察官に送致する。

(5) 通告欠如事件等の処理

ア 被疑者が20歳以上の者の事件の場合

(ア) 警察から送致した事件で、通告欠如等の起訴条件欠缺の理由により不起訴処分に付され、交通反則事件に該当するとして検察庁から逆送された事件は、逆送を行つた検察庁に対応する通告センターにおいて受理する。

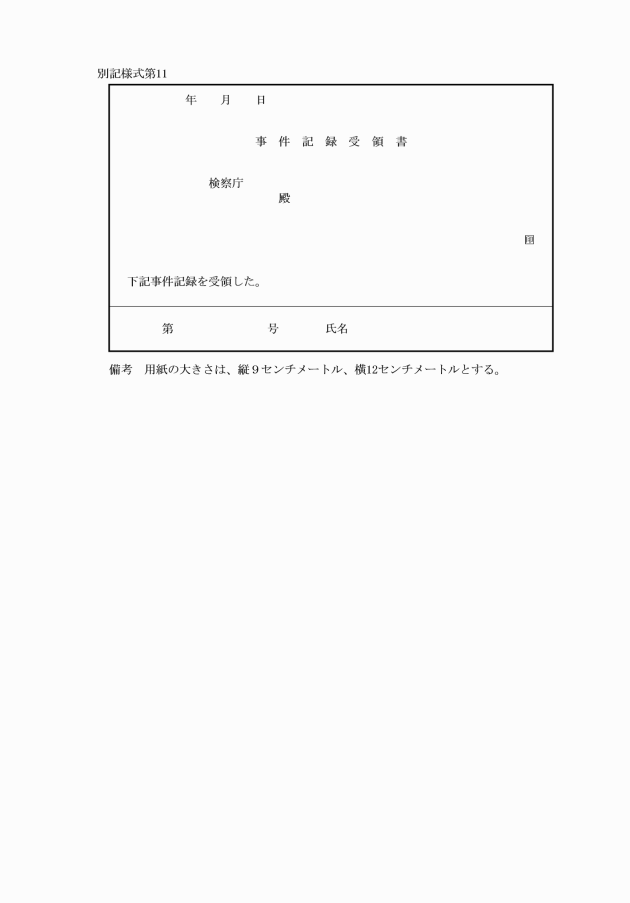

(イ) 通告欠如事件を受理したときは、通告欠如事件受理簿(以下「受理簿」という。)に記録してその経過を明らかにするとともに、逆送を行つた検察庁に事件記録受領書(別記様式第11)を送付する。

(ウ) 通告欠如事件について交通反則事件に該当すると認定したときは、交通反則切符の様式等の通達に基づく告知及び3の(1)による通告を行う。

なお、この場合、他の都道府県における交通反則事件にあつても、反則者が愛知県内に居住するものであれば、通告欠如事件を受理した通告センターで告知を行つたのち、通告権を有する都道府県の通告センターへ移送する。

(エ) 通告欠如事件について通告を行う場合の告知書番号は、受理簿に記載された受理番号を用いる。

イ 少年事件の場合

(ア) 警察又は検察庁から家庭裁判所へ送致された事件で、通告欠如等の審判条件欠缺の理由により審判不開始又は不処分の決定がなされ、交通反則事件に該当するとして家庭裁判所から通知される場合の書面の受理は、通知を行つた家庭裁判所に対応する通告センターにおいて受理する。

(イ) 通知された事件が交通反則事件に該当すると認定したときは、アの(イ)、(ウ)及び(エ)によるものとする。

5 反則金納付事件の処理

(1) 反則者が20歳以上の者である場合

通告により反則金が納付された事件(科刑上一罪の関係にある事件を含む。)については、公訴が提起できず捜査の必要がなくなるので送致を要しない。

(2) 反則者が少年である場合

少年に係る反則金納付事件についても、当該事件が検送事件に相当するものについては、(1)によることとなるが、当該事件が直送事件又は検送事件のいずれに相当する場合においても、後日家庭裁判所において、その者の事件が係属した場合の前歴の把握に資するため、当該反則行為について反則金を仮納付した者及び本納付した者を通告した通告センターの対応する家庭裁判所に反則者の氏名、反則行為の内容等を次により通知する。

(ア) 仮納付者については、通告書により通知する。

(イ) 本納付者については、是正通知をする際の通告書に次の事項を記載して通知する。

a 反則者の本籍、住所(市区町村までとし、番地は不要)、氏名及び生年月日

b 反則行為の種別

c 反則車両(普通乗用、自二等の車両の種類)

d 反則日(時間は不要)

e 反則場所(市区町村までとし、番地は不要)

f 反則金額

(3) 現行犯逮捕事件及び告訴、告発事件処理

ア 現行犯逮捕事件

反則金納付事件のうち被疑者を現行犯逮捕した事件については、被疑者の氏名、年令、職業、違反行為の要旨、逮捕の態様及びその期間を毎月一括して、通告センターから管轄権を有する検察官に通知する。

イ 告訴、告発事件

反則金納付事件のうち告訴、告発に係る事件の送付は、関係書類を添え通常送致の要領により管轄権を有する検察官に送付する。

6 家庭裁判所で反則金納付指示があつた者に対する処理

(1) 納付書の交付等

ア 納付書の交付

少年の反則金不納付等事件について、家庭裁判所から警察に対して反則金の納付指示があつた者等を通知する指示通知書を確認した上で、通告センターにおいて納付書の交付を行う。

なお、納付書の交付に当たつては、指示通知書と納付書に記入した金額、納付期限とを少年の面前において照合確認し、誤つて記入することのないよう留意する。

イ 納付書の再交付等

家庭裁判所の反則金納付指示により交付した納付書を亡失等したため納付書の再交付の申請があつたとき、又は納付期間の特例による交付の申請があつたときは、通告センターにおいて納付書の交付又は再交付を行う。

ウ 納付書の交付又は再交付の申請

イによる納付書の交付又は再交付は、申請者から納付書交付(再交付)申請書2部を提出させて行う。

なお、この場合、申請内容を審査した結果、交付又は再交付を行わないときは、当該申請書の下欄にその理由を付してその1部を申請者に交付する。

エ 納付書の作成

(ア) 「番号」欄には、家庭裁判所名(略号名古屋、一宮、岡崎、豊橋)と指示通知書番号(例 岡崎○○号)を記入する。

(イ) 「納付者氏名」欄には、反則金の納付指示を受けた者の氏名を記入する。

(ウ) 「納付区分」欄の「指」を○で囲む。

(エ) 「告知、通告、指示」欄の「指示」の文字を○で囲み、指示年月日を記入する。

(オ) 「住所、氏名」欄の記入は要しない。

なお、納付書を交付する際に、交付を受ける者において記入の上納付場所に提出するよう教示する。

(カ) 「納付期限」欄には、指示書に記載された年月日を記入する。

(キ) 「金額」欄には、指示通知書に記載された納付金額を記入する。

(ク) 納付書のあて先は、通告した警察本部長に関係なく、指示した家庭裁判所の所在地を管轄する警察本部長(歳入徴収官)とする。

オ 再発行の納付書の作成

再発行する場合の納付書は、指示通知書に基づきエの(ア)から(ク)までに準じて記入する。

(2) 反則金の納付者等の家庭裁判所への通知

ア 通知先

反則金の納付を指示した家庭裁判所に対応する通告センターは、当該家庭裁判所に対し、指示に係る反則金の納付者名及び不納付者名を通知する。

イ 通知方法

(ア) 家庭裁判所から反則金の指示通知書の送付を受けた通告センターは、指示による反則金納付者・不納付者通知書により、当該家庭裁判所に反則金の納付者名及び不納付者名を通知する。

(イ) 通知回数は、反則金納付者については原則として毎月1回一括して行い、反則金不納付者については週1回とする。

(ウ) 接着年令者については、家庭裁判所から検察庁へ逆送される場合を考慮してできる限り早く通知する。

〔昭57交免発甲4号平2交企・交指・交駐・務警発甲44号・本様式一部改正、平4交指・交免発甲34号・旧様式1を全部改正、令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

〔平4交指・交免発甲34号・本様式追加、令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

〔平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平5総務発甲42号平11務警発甲47号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

〔平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平5総務発甲42号平10務警発甲56号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

〔平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平5総務発甲42号平10務警発甲56号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

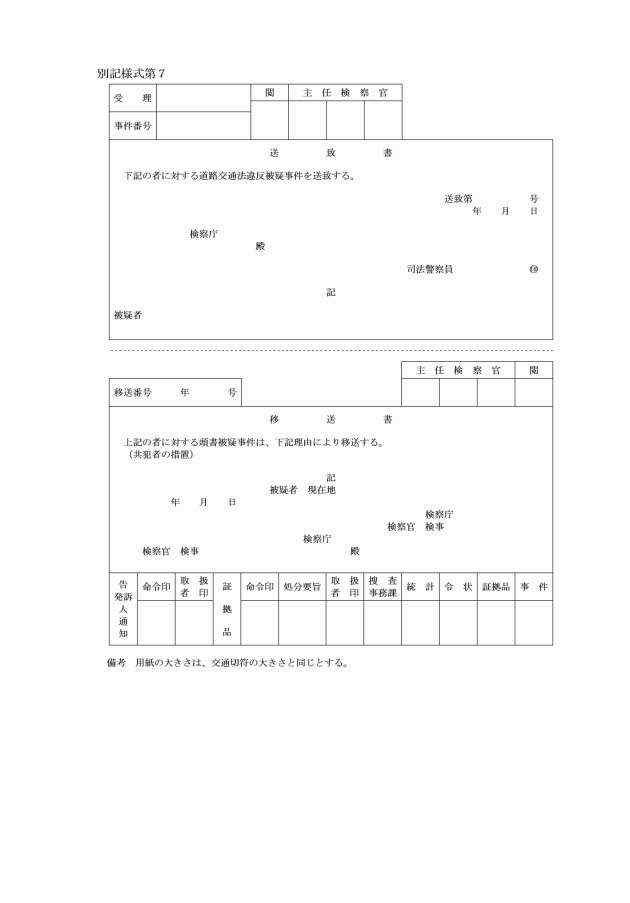

〔昭57交免発甲4号・本様式全部改正、平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免発21号平19交指・交免発甲69号平29交総発甲30号・本様式一部改正〕

〔平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平19交指・交免発甲69号・本様式一部改正〕

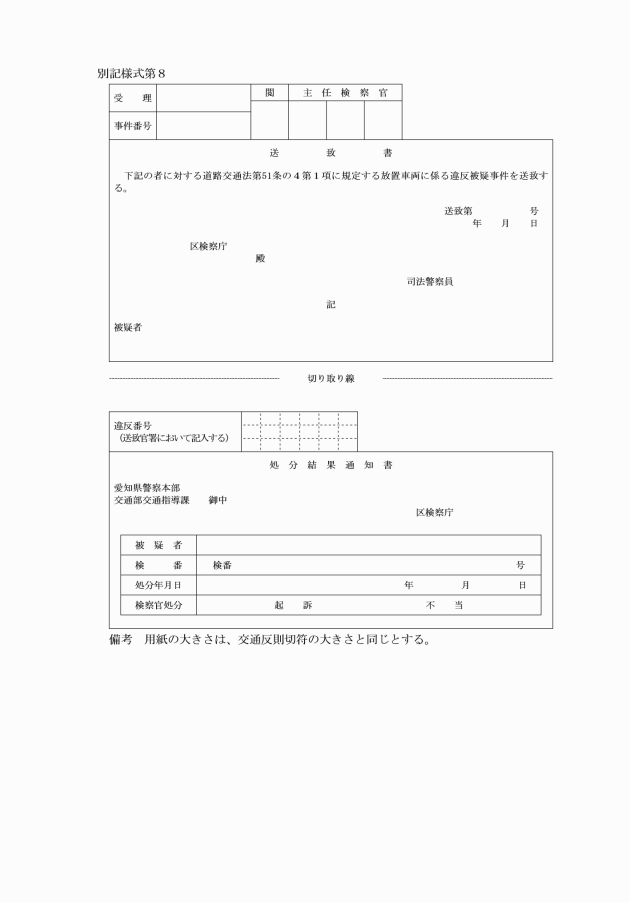

〔平2交企・交指・交駐・務警発甲44号平19交指・交免発甲69号・本様式一部改正〕

〔平19交指・交免発甲69号・本様式追加〕

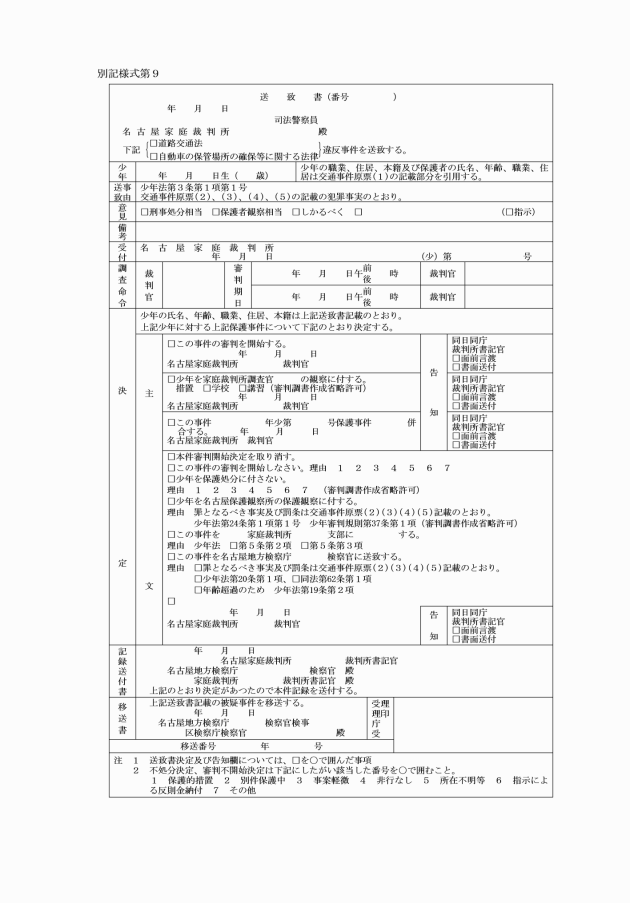

〔昭46交指発甲94号昭48交指発甲61号・本様式全部改正、平2交企・交指・交駐・務警発甲44号・本様式一部改正、平19交指・交免発甲69号・旧様式8を繰下〕

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平19交指・交免発甲69号・旧様式9を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平2交企・交指・交駐・務警発甲44号・本様式一部改正、平19交指・交免発甲69号・旧様式10を繰下〕

〔平2交企・交指・交駐・務警発甲44号・本様式一部改正、平19交指・交免発甲69号・旧様式11を繰下〕