○制限外積載、設備外積載、荷台乗車及び制限外牽引の許可事務取扱要綱の制定

令和4年12月27日

交規発甲第178号

この度、制限外積載、設備外積載、荷台乗車及び制限外牽引の許可事務を適正に実施するため、別記のとおり制限外積載、設備外積載、荷台乗車及び制限外牽引の許可事務取扱要綱を制定し、令和5年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、制限外積載、設備外積載、荷台乗車及び制限外牽引の許可取扱要領の制定(平成9年交制発甲第80号)は令和4年12月31日限り廃止する。

別記

制限外積載、設備外積載、荷台乗車及び制限外牽引の許可事務取扱要綱

第1 趣旨

この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第56条第1項若しくは第2項、第57条第3項又は第59条第2項の規定による設備外積載若しくは荷台乗車、制限外積載又は制限外牽引の許可申請の取扱いを適正に行うために必要な事項を定めるものとする。

第2 許可手続

1 取扱窓口及び取扱区分

次に掲げる所属、交番等に制限外積載、設備外積載、荷台乗車又は制限外牽引の許可申請の取扱窓口を置き、それぞれ次に掲げる許可申請を取り扱うこと。

ア 交通規制課

制限外牽引の許可又は同一の運転について制限外積載と制限外牽引の双方の許可を必要とする場合の許可申請

イ 高速道路交通警察隊

制限外積載又は制限外牽引の許可申請

ウ 警察署及び警部が交番所長の幹部交番

制限外積載、設備外積載、荷台乗車又は制限外牽引の許可申請

エ 交番及び駐在所

制限外積載の許可申請

2 許可申請者

許可申請者(以下「申請者」という。)は、許可申請に係る車両の運転者とする。

なお、当該車両の運転者が複数のときは、その全員を申請者とし、申請書の申請者欄に連記するよう求めること。この場合において、申請者欄に連記できないときは、主体となる運転者以外の運転者の住所、氏名、運転免許の種類及び運転免許証番号又は法第95条の2第2項第1号に規定する免許情報記録の番号を申請書の別紙に記載するよう求めること。

3 許可申請の取扱い

(1) 制限外積載、設備外積載又は荷台乗車の許可の申請については、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第8条の規定により、制限外積載、設備外積載、荷台乗車許可申請書(規則別記様式第4。以下「制限外積載等許可申請書」という。)2通の提出を求めること。

(2) 制限外牽引許可の申請については、規則第8条の5の規定により、制限外牽引の許可申請書(規則別記様式第5)2通の提出を求めること。

(3) 同一車両について、制限外積載のほか、制限外牽引の許可が同時に必要となるときは、制限外積載等許可申請書及び制限外牽引の許可申請書各2通の提出を求めること。

(4) 同一車両について、制限外積載、設備外積載又は荷台乗車のうち、異なる許可が同時に必要となるときは、当該許可に係る事項を併せて記載した制限外積載等許可申請書2通の提出を求めること。

(5) (1)から(4)の申請を受理する場合において、申請を審査するため必要があると認めるときは、運転経路図その他審査に必要な書類の提出を求めること。

(6) 制限外積載等許可申請書又は制限外牽引の許可申請書の記載事項を変更する必要があるときは、申請者に当該記載事項の訂正又は改めて所要の変更をした制限外積載等許可申請書又は制限外牽引の許可申請書の提出を求めること。

第3 制限外積載の許可

1 許可単位

制限外積載の許可(以下この第3において「許可」という。)は、1回の運転行為ごとに行うこと。ただし、同一運転者により定型的に反復又は継続して行われる運転行為については、次の要件を全て満たすものに限り、包括して1回の運転行為とみなして処理することができる。

ア 車両が同一であること。

イ 同一品目の貨物を同一の積載方法で運搬すること。

ウ 運転経路が同一であること。

2 審査上の留意事項

(1) 許可の申請を受理した出発地を管轄する警察署長又は高速道路交通警察隊長(以下「出発地警察署長等」という。)は、次に掲げる事項について、(2)から(5)までに記述する要領等に従い、これを審査すること。ただし、申請書の提出先若しくは申請の許可単位に誤りがあるとき又は申請書の記載事項若しくは添付書類に不備があると認めるときは補正を求めること。この場合において、補正がないときは不許可とすること。

ア 許可の対象貨物

イ 積載物の重量、長さ、幅及び高さ並びに積載の方法

ウ 運転の期間及び運転経路

エ その他道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため必要と認める事項

(2) 許可の対象貨物

許可の対象となる貨物は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第22条及び第23条に規定する積載物の重量、長さ、幅及び高さ並びに積載の方法(以下「積載重量等」という。)の制限又は愛知県道路交通法施行細則(昭和35年愛知県公安委員会規則第6号)第5条に規定する軽車両の積載重量等を超えることとなる貨物であって、電柱、変圧器等のように形態上単一の物件で、分割又は切断することにより当該貨物自体の効用又は価値を著しく損すると認められるものとする。

なお、貨物が分割できないものであるかどうかについては、運転者、貨物の所有者等の主観的事情により左右されることなく、その貨物自体の属性を客観的に判断すること。

(3) 積載重量等

積載物の長さ、幅及び高さ並びに積載の方法が別表に掲げるとき又は積載物の重量が令第22条第2号及び第23条第2号に定める値を超えるときは、関係機関等との調整を行った上で、慎重な審査を行うこと。

(4) 運転の期間及び運転経路

ア 運転の期間

交通が特にふくそうする時間帯を含まないこと。

イ 運転経路

運転の経路に当たる道路にその貨物の運搬に障害となるものが存在しないこと。

(5) その他道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため必要と認める事項

ア 当該積載の方法及び当該積載による運転が法第55条第2項及び第71条第4号に照らし適切であると認められること。

イ 当該積載による運転が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により、重大な危険があるとは認められないこと。

3 審査方法

許可申請があったときの審査は、車両の構造、積載物及び積載状態並びに道路交通の状況について、車両を保管している場所、積載作業を行う場所等に赴いて確認する方法のほか、図面、写真その他の資料により確認する方法等により行うこと。

4 許可の期間

許可の期間は、当該車両による1回の運転行為の開始から終了までに要する期間とすること。ただし、1のただし書に該当するときは、原則として、許可の期間を1年以内とすることができる。

5 許可の条件

出発地警察署長等が付すことができる条件のうち、令第24条第1項第3号に規定されている「道路における危険を防止するため必要と認める事項」については、次のとおりとする。

ア 運転の時間帯の指定に関する事項

イ 先導車又は整理員による誘導整理に関する事項

ウ 積載した貨物の固定(緊縛)の方法、積載位置等について必要と認める事項

エ その他道路における危険を防止するために必要な事項

6 交通規制課との調整

(1) 出発地警察署長等は、許可の申請を受けた場合で、当該許可の申請に係る積載重量等が2の(3)に掲げるときは、申請に係る積載物の形状、積載の方法、運転の期間、通行経路等について交通規制課長に助言を求め、許可の要否、道路における危険を防止するために付すべき条件等について検討を行った上で許可すること。

(2) 出発地警察署長等は、経路が2以上の都道府県に及んでいるなど、長距離にわたる運転に係る許可を取扱うときは、交通規制課長との連絡を密に行い、当該道路における道路及び交通の状況を把握して許可の可否を判断するように努めること。

7 関係機関等との調整

(1) 道路管理者との連携

出発地警察署長等は、許可申請に係る積載による運転が道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項の車両の通行の許可又は道路法第47条の10第3項に規定する車両の通行可能経路に係る回答を必要とするときは、当該許可等を行う道路管理者と通行経路における耐重性、通行の支障となる道路工事、道路の付属物の有無、交通規制状況等について情報共有を行うなど、連携を図るよう努めること。

(2) 合同会議の開催等

出発地警察署長等は、2の(3)に掲げる超長大積載物又は超重量積載物の運搬で、通行止め等の交通規制を必要とするものの許可に当たっては、事前に警察、運輸、道路管理者等の行政機関、運輸事業者等による合同会議を開催し、運転経路の円滑及び交通事故防止等について必要な申合せを行うように努めること。

第4 設備外積載の許可

1 積載物に係る許可基準

設備外積載の許可(以下この第4において「許可」という。)は、看板の類、スキー用具等の軽量なものに限り行うこと。

2 審査方法

許可申請があったときの審査は、第3の3に準じて行うこと。

3 許可の期間

許可は、原則として、運転の都度行うこと。ただし、同一の積載物を継続的に運搬する場合で、特に支障がないと認められるときは、1年以内の範囲内において許可をすることができる。

4 許可の条件

出発地を管轄する警察署長が付すことができる条件のうち、令第24条第1項第3号に規定されている「道路における危険を防止するため必要と認める事項」については、次のとおりとする。

ア 積載物の固着に関する事項

イ その他道路における危険を防止するために必要な事項

5 その他

臨時的に自動車の屋根部分等に物品積載装置を設ける場合であっても、溶接又はリベットで装着するような恒久的な方法により取り付けるときは、その装置の規模又は形状によっては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第67条第1項の規定による自動車検査証の記載事項の変更手続を執る必要がある旨を申請者に指導すること。

第5 貨物自動車の荷台乗車の許可

1 乗車人員に係る許可基準

貨物自動車の荷台乗車の許可(以下この第5において「許可」という。)により乗車することができる人員は、当該自動車の荷台面積について1平方メートル当たり最大2人とする。

2 審査方法

許可申請があったときの審査は、第3の3に準じて行うこと。

3 許可の期間

許可は、原則として、運転の都度行うこと。ただし、電気、水道、ガス、通信等の公共的な業務で緊急の必要が予測され、その都度許可を受けさせることが緊急要務の遂行上著しく支障があると認めるときは、1か月以内の範囲内において運転の区域及び目的を限定して許可することができる。

4 許可の条件

出発地を管轄する警察署長が付すことができる条件のうち、令第24条第1項第3号に規定されている「道路における危険を防止するため必要と認める事項」については、次のとおりとする。

ア 乗車の場所及び方法に関する事項

イ 乗車する者の転落防止に関する事項

ウ その他道路における危険を防止するために必要な事項

5 その他

(1) 貨物の看守要員の荷台乗車については、貨物を積載していない場合で、その後に貨物を積載することが予定されているときは、明らかに支障がない限り許可すること。

(2) (1)に定めるもののほか、災害、同盟罷業等の発生により、交通機関が途絶し、通勤、通学者等を輸送するため、やむを得ないと認めるときは、次により許可の手続を行うこと。

ア 許可の区間は、安全性の高い道路について、できるだけ最短距離とすること。

イ 同盟罷業の場合は、許可の条件として、これが回避され、又は終了したときは、当該許可が無効になる旨を付すること。

第6 制限外牽引の許可

1 許可対象

制限外牽引の許可(以下この第6において「許可」という。)は、次の要件に適合したものについて行うこと。

ア 牽引する自動車及び牽引される車両には、それぞれ牽引に必要な構造及び装置を備えていること。

イ 申請された牽引の経路又は指定する牽引の経路に、老朽した橋梁等が存在しないこと。ただし、申請者が補強等の措置を行い、交通の危険が発生するおそれがないと認めるときは、この限りでない。

ウ 通行経路の交差点、曲がり角等において右折又は左折の必要があるときは、牽引車両が交差点等に近接する建造物等を損壊するものでないこと。

エ その他著しく道路における危険を生じさせ、又は他の交通の妨害とならないこと。

2 審査方法

(1) 許可申請があったときの審査は、第3の3に準じて行うこと。

(2) 出発地警察署長等は、申請書の提出を受けたときは、1の要件を確認すること。

3 許可の期間

許可は、原則として、運転の都度行うこと。ただし、同一の牽引方法により同一の積載物を継続的に運搬する場合で、特に支障がないと認められるときは、1か月以内の範囲内において許可をすることができる。

4 許可の条件

出発地警察署長等が付すことができる条件のうち、令第24条第1項第3号に規定されている「道路における危険を防止するため必要と認める事項」については、次のとおりとする。

ア 必要に応じ先導及び警戒のための車両を別に用意し、運行責任者、警戒員等を同乗させること。

イ 交通の安全及び円滑に配意した事項

ウ その他道路における危険を防止するために必要な事項

5 交通規制課との調整

出発地警察署長等は、許可申請を受理したときは、当該申請に係る牽引の経路又は交通の状況に関して、交通規制課長と協議を行った上で、必要な条件を付して許可すること。

6 関係警察署との連携

出発地警察署長等は、牽引の経路が2以上の警察署又は高速道路交通警察隊(以下「関係警察署等」という。)の管轄等にわたるものであるときは、許可の内容を当該経路に係る関係警察署等の署長又は隊長(以下「関係警察署長等」という。)に連絡すること。

7 交通規制課の措置

(1) 交通規制課長は、許可申請を受理したときは、牽引の経路に係る関係警察署長に対し、当該申請が1の要件に適合するかどうか必要な調査を依頼すること。この場合において、調査の結果当該申請が1の要件に適合すると認めたときは、交通の安全及び円滑に配意した条件を付して許可すること。

(2) 交通規制課長は、出発地警察署長等から協議を受けたときは、当該協議に係る許可申請について、牽引の経路に係る関係警察署長等に対し、申請内容が1の要件に適合するか必要な調査を依頼すること。この場合において、当該調査の結果、申請内容が1の要件に適合すると認めたときにあっては、交通の安全及び円滑に配意した意見を付して、適合しないと認めたときにあっては、その理由を示した上で出発地警察署長等の協議に対する回答を行うこと。

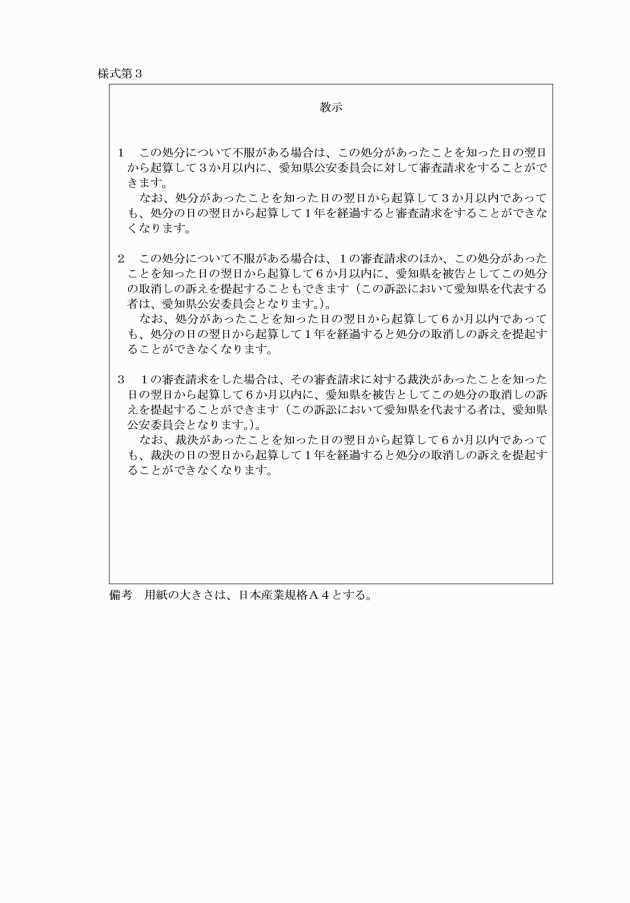

第7 条件付許可等の場合の措置

第3から第6までの許可の審査又は調査の結果、条件を付して許可するとき又は不許可とするときは、申請者に対し、条件を付す理由又は不許可とする理由を通知するとともに、教示(様式第3)を交付すること。

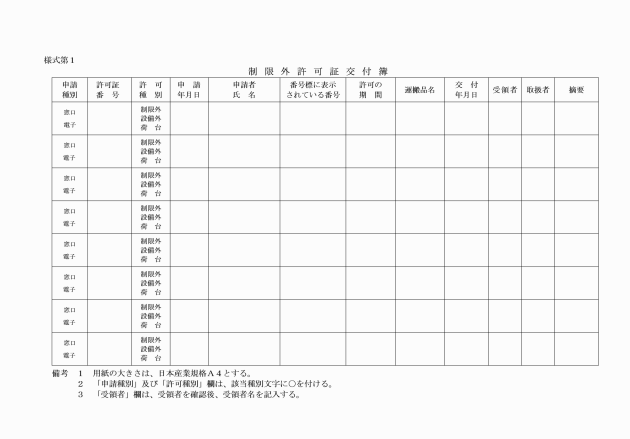

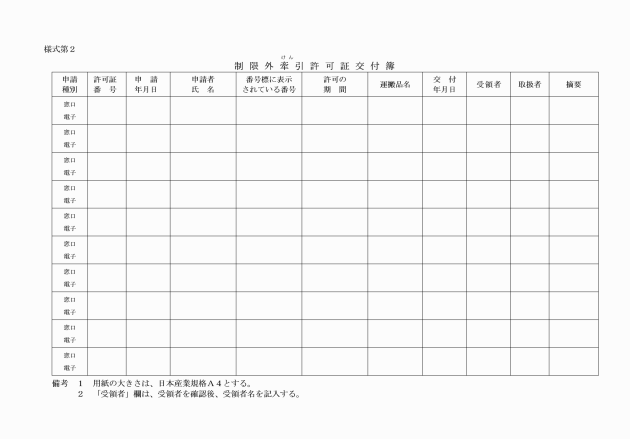

なお、不許可としたときは、制限外許可証交付簿又は制限外牽引許可証交付簿の摘要欄に不許可とした年月日及びその理由を朱書すること。

第8 その他

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、交通規制課長が別に示す。

別表

車両区分 | 積載物の大きさ | 積載の方法 | |||

積載物の長さ | 積載物の幅 | 積載物の高さ | 前後のはみ出し | 左右のはみ出し | |

大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車並びに側車付きの大型自動二輪車及び普通自動二輪車(側車付きの大型自動二輪車及び普通自動二輪車については、積載物の長さ及び積載物の幅に係る部分に限る。) | 自動車の長さにその長さの10分の5の長さを加えた長さを超える場合又は積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の長さが16.0メートル(セミトレーラ連結車にあっては17.0メートル、フルトレーラ連結車にあっては19.0メートル、ダブルス連結車にあっては21.0メートル)を超える場合 | 自動車の幅に1.0メートルを加えた幅を超える場合又は積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の幅が3.5メートルを超える場合 | 4.3メートル(三輪の普通自動車及び規則第7条の14に規定する普通自動車にあっては、3.0メートル)からその自動車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合 | 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出す場合 | 自動車の車体の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合 |

小型特殊自動車 | 自動車の長さにその長さの10分の5の長さを加えた長さを超える場合 | 自動車の幅に1.0メートルを加えた幅を超える場合 | 2.5メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合 | 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出す場合 | 自動車の車体の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合 |

大型自動二輪車及び普通自動二輪車(側車付きのものについては、積載物の長さ及び積載の幅に係る部分を除く。) | 乗車装置又は積載装置(リヤカーを牽引する場合にあってはその牽引されるリヤカーの積載装置。積載の方法において同じ。)の長さの2倍の長さを超える場合 | 自動車の幅(規則第5条の7に規定する大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合にあっては、その牽引されるリヤカーの積載装置の幅に1.0メートルを加えた幅)を超える場合 | 2.5メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合 | 乗車装置又は積載装置の前後からその乗車装置又は積載装置の長さを超えてはみ出す場合 | 積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の幅が当該自動車の幅を超える場合(規則第5条の7に規定する大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合にあっては、その牽引されるリヤカーの積載装置の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合) |

原動機付自転車 | 積載装置(リヤカーを牽引する場合にあってはその牽引されるリヤカーの積載装置。積載物の幅及び積載の方法において同じ。)の長さの2倍の長さを超える場合 | 原動機付自転車の幅(リヤカーを牽引する場合にあっては、その牽引されるリヤカーの積載装置の幅に1.0メートルを加えた幅)を超える場合 | 2.5メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合 | 積載装置の前後からその積載装置の長さを超えてはみ出す場合 | 積載物を積載した状態の原動機付自転車及び積載物全体の幅が当該原動機付自転車の幅を超える場合(リヤカーを牽引する場合にあっては、その牽引されるリヤカーの積載装置の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合) |