○特殊公務災害補償に関する事務取扱要領の制定

令和6年7月3日

務警発甲第143号

この度、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく特殊公務災害補償に関する事務の取扱いを見直したことに伴い、別記のとおり特殊公務災害補償に関する事務取扱要領を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、特殊公務災害補償制度の取扱い(昭和47年務警発甲第66号)は、廃止する。

別記

特殊公務災害補償に関する事務取扱要領

1 趣旨

この要領は、特殊公務災害補償に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この要領における用語の意義は、次に定めるところによる。

ア 地方警務官 警視正以上の階級にある警察官をいう。

イ 警察職員 警視以下の階級にある警察官及び警察官以外の警察職員(非常勤職員及び臨時的補助職員を除く。)をいう。

ウ 特殊公務災害 地方警務官及び警察職員が、生命又は身体に対する高度の危険が予想される状況の下において、職務を遂行したことにより受けた公務上の災害をいう。

エ 公務災害認定請求書 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第3条に規定する地方公務員災害補償基金が定める公務災害認定請求書をいう。

3 特殊公務災害補償制度の対象者

地方警務官及び警察職員

4 運用体制

(1) 補償事務主任者

所属に補償事務主任者を置き、警察本部の所属にあっては次長、副隊長又は副校長をもって充て、警察署にあっては警務課長(警務課長の配置がない警察署にあっては副署長)をもって充てる。

(2) 任務

補償事務主任者は、所属職員の災害発生報告並びに補償に関する請求及び申請に関する事務の円滑な遂行並びに適切な療養指導を行うこと。

5 特殊公務災害発生時の報告要領

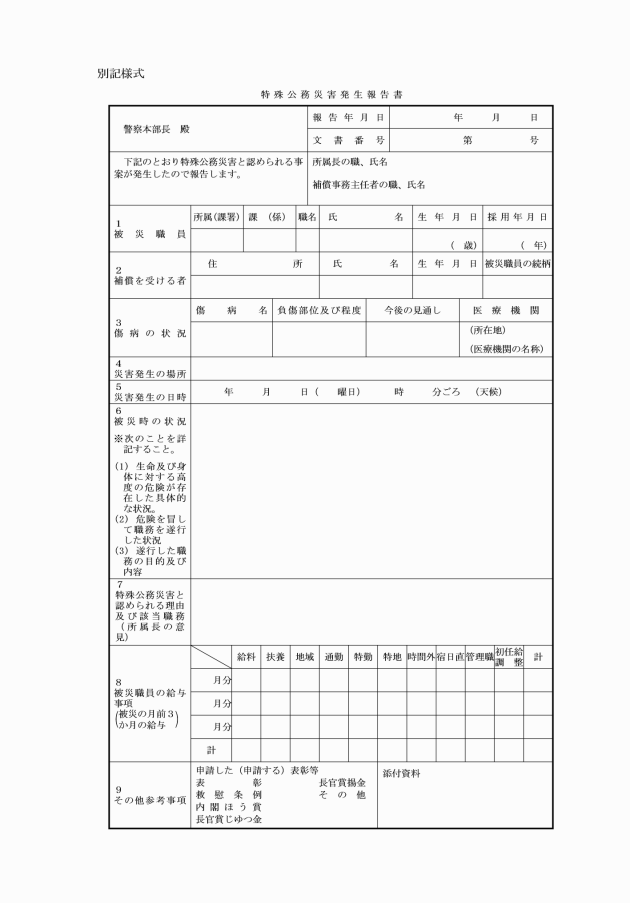

(1) 所属の長(以下「所属長」という。)は、特殊公務災害に該当すると認められる事案が発生したときは、負傷の程度にかかわらず、直ちに、特殊公務災害発生報告書(別記様式。以下「発生報告書」という。)により、警務部警務課長に報告(警務課給与第一係経由)すること。

(2) (1)の発生報告書には、次の場合において、それぞれ次の書類等を添付すること。

ア 地方警務官の場合

(ア) 公務災害発生報告書(警察庁の職員及び地方警務官の災害補償の実施に関する訓令(昭和30年警察庁訓令第20号)様式第1号)

(イ) 特殊公務災害に該当するものであることを証明するもの

イ 警察職員の場合

(ア) 公務災害認定請求書

(イ) 特殊公務災害に該当するものであることを証明するもの

(3) 証明する書類等の作成上の注意事項

特殊公務災害に該当するものであることを証明する書類等には、次の事項を明らかにすること。

(ア) 生命又は身体に対する高度の危険が存在した具体的な状況

(イ) 危険を冒し、職務を遂行した状況

(ウ) 遂行した職務の目的及び内容

(エ) 地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第264号)又は職員の災害補償(昭和48年人事院規則16―0)に規定するいずれかの職務に該当すること。

6 災害発生時の留意事項

(1) 所属長は、特殊公務災害に該当すると認められる殉職又は重傷事案が発生したときは、事案の収拾後、速やかに5の報告をすること。

(2) 所属長は、特殊公務災害に該当すると認められる事案により所属職員が負傷したときは、当該事案の発生直後から特殊公務災害と認定されるまでの間の被災態様を正確に記録するとともに、必要と認められる関係資料を収集し、及び整備すること。

(3) 所属長は、発生報告書に特殊公務災害と認められる理由及び当該職務についての意見を付すこと。

7 警察庁への報告

警務部警務課長は、特殊公務災害発生報告書の提出を受けたときは、内容を審査し、任命権者の意見及び関係資料を添えて、速やかに警察庁の主管課の長(以下「警察庁主管課長」という。)に報告し、指導を受けること。

8 特殊公務災害認定申請

警務部警務課長は、特殊公務災害の認定申請事務について、警察庁主管課長の指導を受けた上で、次の場合において、それぞれ次のように行うこと。

ア 地方警務官の場合

人事院に対して、警察庁主管課長を経由して行う。

イ 警察職員の場合

地方公務員災害補償基金に対して、地方公務員災害補償基金愛知県支部長を経由して行う。