○行政手続法及び愛知県行政手続条例運用要領の制定

令和7年2月27日

総聴発甲第19号

この度、審査基準等の公表手続等を見直したことに伴い、別記のとおり行政手続法及び愛知県行政手続条例運用要領を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、行政手続法及び愛知県行政手続条例運用要領(平成7年総聴発甲第44号)は廃止する。

別記

行政手続法及び愛知県行政手続条例運用要領

第1 趣旨

この通達は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「行手法」という。)及び愛知県行政手続条例(平成7年愛知県条例第28号。以下「行手条例」という。)の規定による事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要領における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 行政庁 法令、条例等に基づき処分権限を有する者又はその権限に属する事務を委任された者をいう。

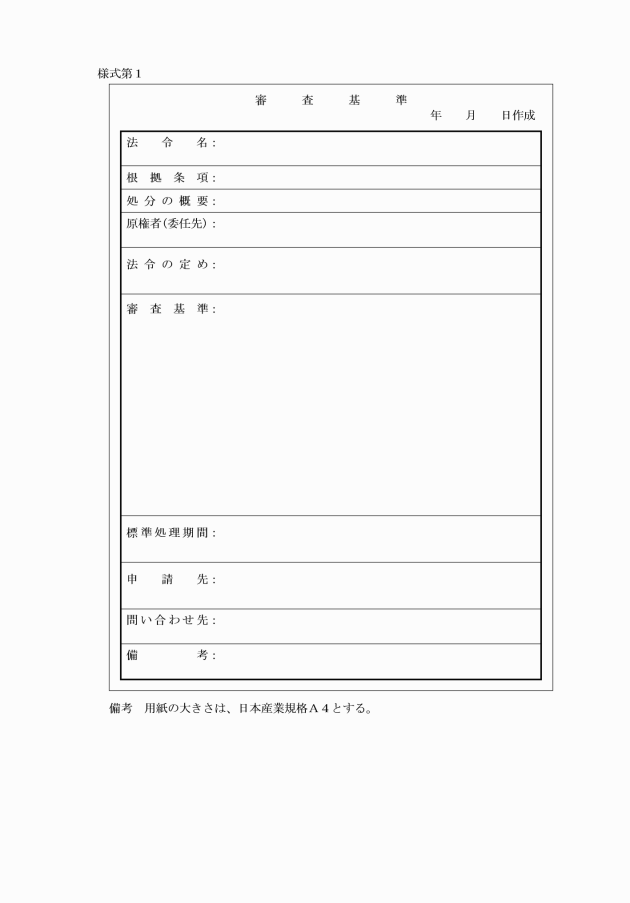

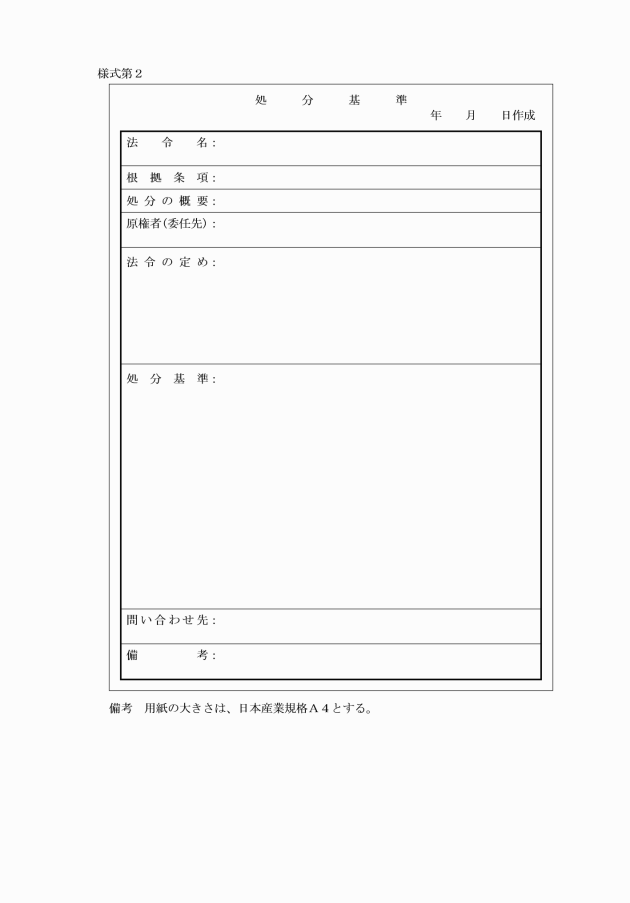

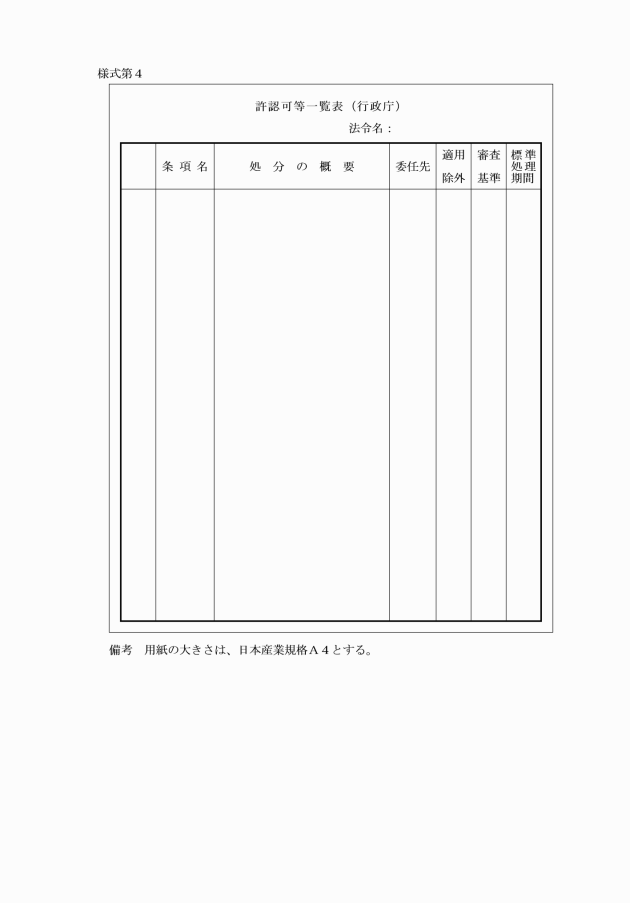

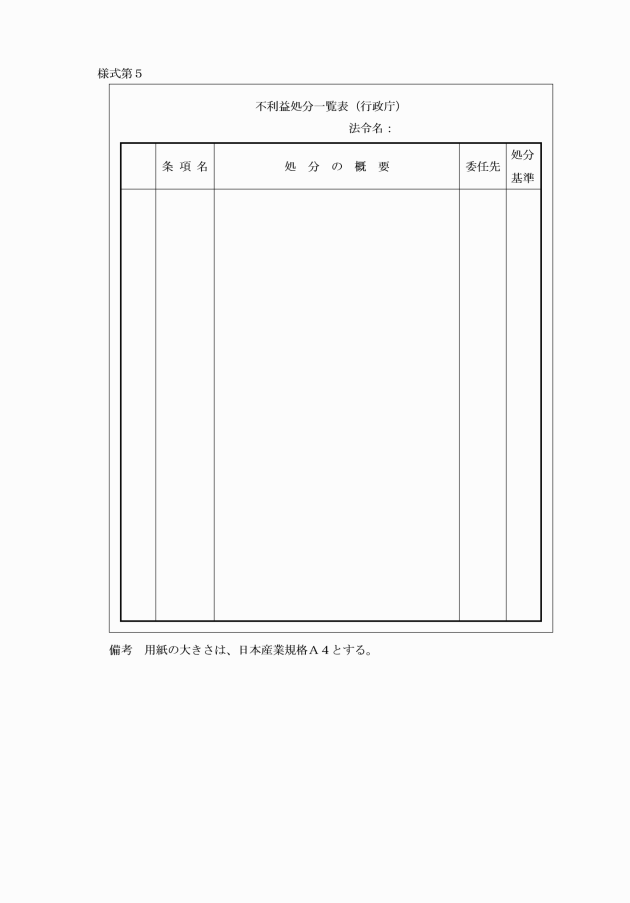

(2) 審査基準等 行手法及び行手条例の規定による審査基準、標準処理期間及び処分基準をいう。

(3) 申請 法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

(4) 聴聞調書 聴聞の審理の経過を記載した調書をいう。

(5) 聴聞報告書 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書をいう。

(6) 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の行為又は不作為を求める行為であって処分に該当しないものをいう。

第3 行手法及び行手条例の適用除外

1 警察活動上の適用除外例

ア 行手法第3条第1項第5号及び行手条例第3条第1号関係

刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第112条第1項の規定に基づく捜索状執行中の当該場所への出入りの許可、同法第198条第1項の規定に基づく被疑者への出頭要求、同法第198条第5項の規定に基づき調書に署名押印を求めること等刑事訴訟法に基づくもののほか、少年法(昭和23年法律第168号)、国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)等刑事事件に関する法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例等をいう。以下同じ。)に基づいて司法警察職員がする処分及び行政指導

イ 行手法第3条第1項第7号及び行手条例第3条第3号関係

警察教養細則(平成13年警察庁訓令第4号)第21条の規定に基づき、警察学校長が学生に対して行う退校、謹慎及び訓戒の処分並びに行政指導

ウ 行手法第3条第1項第8号及び行手条例第3条第4号関係

留置施設における自弁購入の許可、被留置者が現金、有価証券その他貴重品を所持しているときの預かり等留置の目的を達成するためにされる処分及び行政指導

エ 行手法第3条第1項第9号及び行手条例第3条第5号関係

公務員又は公務員であった者に対して、その職務又は身分に関してされる昇任、配置換え、辞職の承認等任用の処分、公務の能率的な運営を確保するための分限処分、行政部内の規律を維持するための懲戒処分等の処分及び行政指導

オ 行手法第3条第1項第11号及び行手条例第3条第6号関係

道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づく運転免許試験の結果についての処分等専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分

カ 行手法第3条第1項第13号及び行手条例第3条第8号関係

核原料物資、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条第11項の規定に基づく核燃料物質等運搬者に対する措置命令、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第2条の規定に基づく職務質問及び所持品検査、道路交通法第63条の8の規定に基づく自転車の通行方法の指示、同法第72条第3項の規定に基づく交通事故現場における指示等公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官又は警察職員によってされる処分及び行政指導

キ 行手法第3条第1項第14号及び行手条例第3条第9号関係

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第37条第1項の規定に基づく報告徴収及び資料の提出、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第10条の6第1項の規定に基づく報告徴収、各種警察活動における情報収集活動等報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導

ク 行手法第3条第1項第15号及び行手条例第3条第10号関係

審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分

ケ 行手法第3条第1項第16号及び行手条例第3条第10号関係

行手法第3条第1項第15号に規定する処分の手続並びに補佐人の出頭の許可、当事者に意見陳述を促す行為等行手法第3章及び行手条例第3章に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導

2 運用上の留意事項

第4 審査基準、標準処理期間及び処分基準の作成及び公表

1 審査基準等の作成

(2) 主管課長は、審査基準等を削除しようとするときは、速やかに聴聞官室長に通知すること。

(4) 主管課長は、法令改正等に伴う審査基準等の改訂を確実に行うこと。

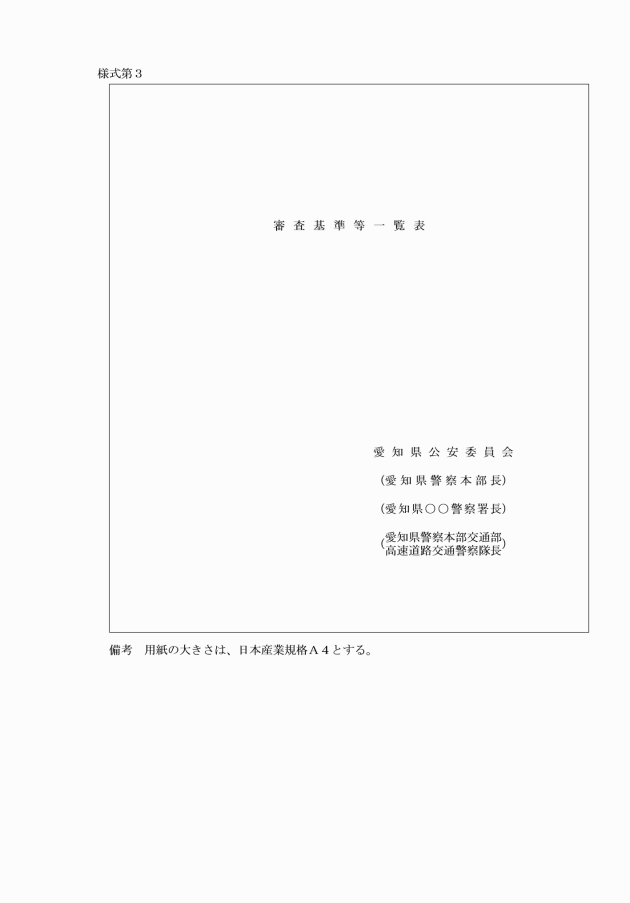

2 審査基準等の公表

(1) 公表の方法

聴聞官室長は、審査基準等の公表を愛知県警察のホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載することにより行うこと。

(2) 公表の手続等

聴聞官室長は、送付された審査基準等を速やかにホームページへの掲載又は掲載内容の変更若しくは削除の手続を取ること。

第5 申請に対する処分

1 申請に対する審査及び応答

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、当該申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないものは、速やかに申請をした者に対し相当の期間を定めてその補正を求め、又は許認可等を拒否しなければならず、安易に申請を不受理としてはならない。

2 処分理由の提示

行政庁は、申請により求められた許認可等に対し、拒否する処分をするときは、原則として相手方に対し、当該処分と同時にその理由を示すものとし、当該処分を書面でするときは、書面でその理由を示すこと。

なお、処分理由を記載する書面の様式については、主管課長が別に定める。

第6 不利益処分

1 主宰者の指名に関する事項

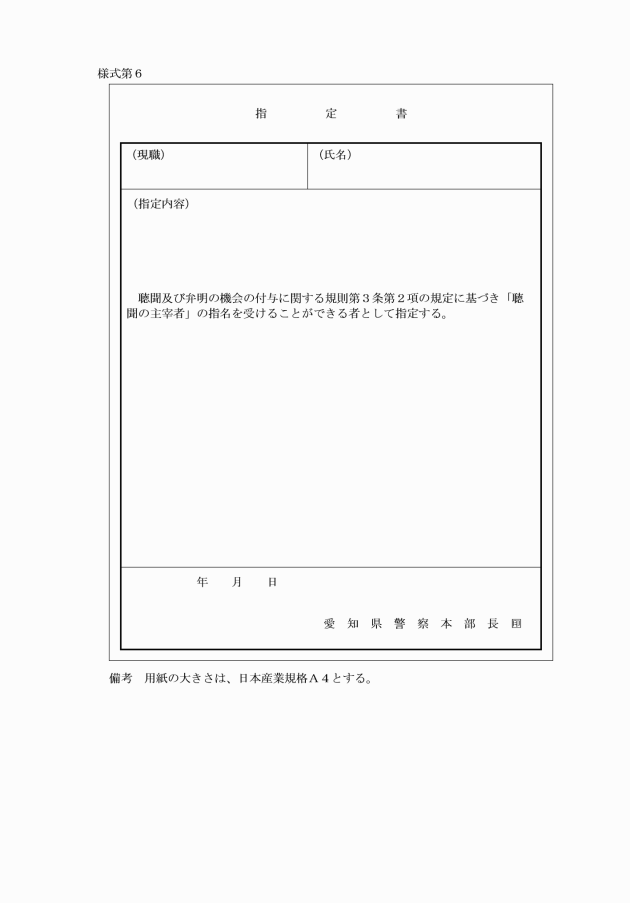

警察本部長は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)第3条第2項の規定により聴聞の主宰者として、首席聴聞官、聴聞官及び次に掲げる者を指名し、指定書(様式第6)を交付するものとする。

ア 保安課長及び同課次長

イ 運転免許課長及び同課次長

ウ 東三河運転免許センター所長及び同センター次長

エ 聴聞官室次長

オ その他警察本部長が指定する者

2 処分理由の提示

行政庁は、不利益処分をするときは、原則として相手方に対し、同時にその理由を示すものとし、当該処分を書面でするときは、書面でその理由を示すこと。

なお、その場合の処分理由を記載する書面の様式については、主管課長が別に定める。

3 文書等の閲覧

(1) 行政庁は、当事者等が、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料及び聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料について、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間に閲覧を求めたときは、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒んではならない。

なお、投書、第三者からの聴取書、調査報告書等で事後の警察活動に支障があると認められるものは、正当な理由があるものとして閲覧を拒むこと。

(2) 行政庁は、(1)の資料の閲覧について日時及び場所を指定するときは、聴聞の期日における当事者等の防御権の行使を妨げることのないよう、十分な時間的余裕を持って指定すること。

(3) 主宰者は、聴聞を続行するため新たな期日を定めた場合における前回までの聴聞の期日に係る聴聞調書及び聴聞報告書について、その作成後行政庁に提出するまでの間、管理を徹底し、その閲覧の求めがあったときには、適切に応じること。

4 審査請求の制限

行政庁は、行手法第3章第2節の規定に基づく処分又はその不作為については、事前手続に付随して行われるものであるため、審査請求を受け付けてはならない。

第7 行政指導

1 警察活動上の行政指導

警察職員が行う行政指導は、公安委員会の許可の申請を行おうとする者に対しての事前指導、法令に規定されている義務を履行していない者に対して改善命令の処分をする前に行う自主的な改善を促す行為等がある。

2 方式

(1) 明確性の原則

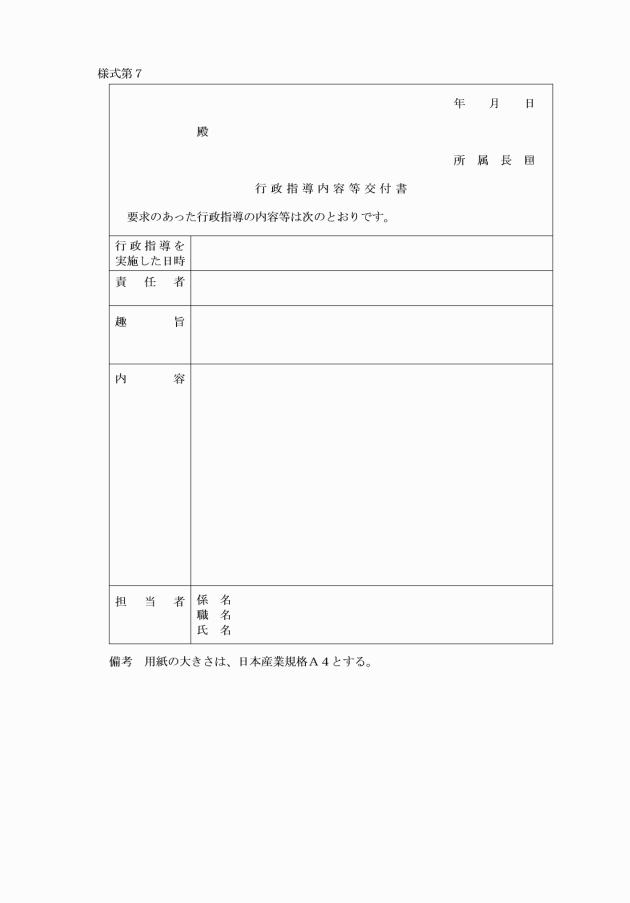

ア 行政指導に携わる者は、相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならず、当該行政指導が口頭又は書面により行われるものかを問わない。

イ 行手法第35条及び行手条例第33条に規定する行政指導の趣旨及び内容とは、相手方に対して求めている作為又は不作為の必要性及び具体的な内容をいう。

ウ 行手法第35条及び行手条例第33条に規定する責任者とは、当該行政指導を実質的に判断し決定した者をいい、行政指導に携わる者が所属する所属の長(以下「実施所属長」という。)がこれに当たる。

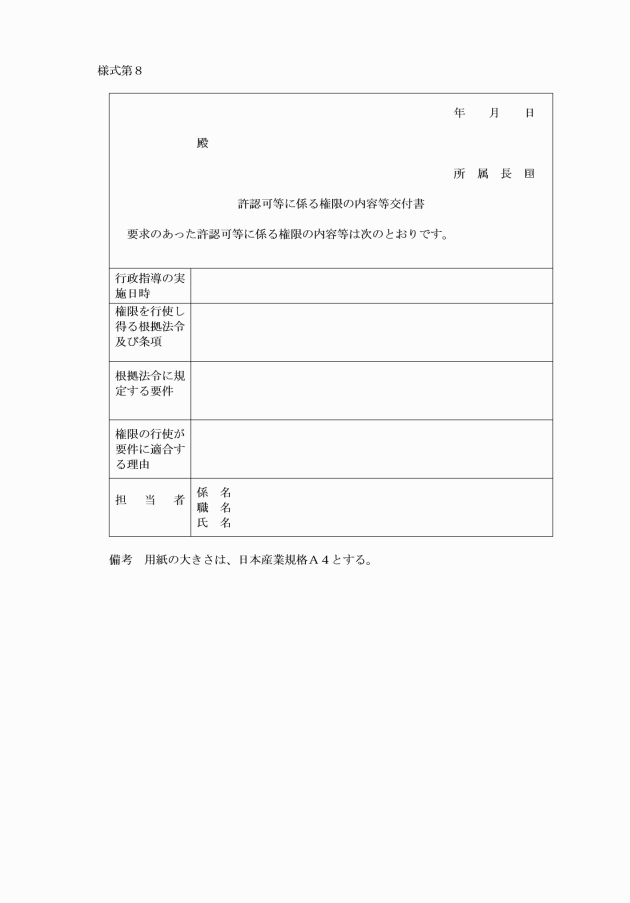

エ 行政指導に携わる者は、許認可等に係る権限を行使し得る旨を示すときは、行手法又は行手条例の規定により、その相手方が当該権限の根拠法令、要件等を明確に認識し得るよう具体的に示すこと。

(2) 書面の交付

イ 行手条例第33条に規定する行政上特別の支障とは、書面を交付することによってその内容が外部に公開されることにより、行政目的の実現が妨げられるおそれがあるとき等をいう。

ウ 実施所属長は、書面の交付について、できる限りその場において行うこと。ただし、事務処理の都合上これにより難いときは、事後速やかに行うこと。

エ 事後に書面の交付を求められたときにおいて、行政指導後の時間経過等により、当該行政指導によって一定の作為、不作為を求めた趣旨が既に消滅しているものについては、書面交付義務の対象とはならない。

オ 相手方に対し、その場において完了する行為を求めるもの又は既に文書により相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるものについては書面を交付する必要はない。

3 行政指導の中止等の求め

(1) 行政指導の中止等を求める申出の受理

ア 所属の長は、行政指導の中止等を求める申出があったときは、行手法又は行手条例の規定に基づいて作成された申出書により受理すること。この場合において、申出の内容に該当する実施所属長以外の所属の長が受理したときは、以後の措置を当該実施所属長に引継ぐこと。

イ 実施所属長は、行政指導等を行うときは、その相手方に対して、アの申出をするために必要な申出書の書式が定められていないことを教示すること。

(2) 申出受理後の対応

ア 実施所属長は、申出の内容から調査の必要があると認めたときは、必要な調査を行うこと。また、調査上の必要に応じて主管課長と連携すること。

イ 実施所属長は、調査の対象となる行政指導について実質的に関与し、又は利害関係を有する警察職員以外の警察職員を調査に当たらせることにより、手続の公正性の確保に努めること。

ウ 実施所属長は、調査の結果、当該行政指導が根拠となる法律又は条例に違反するときは、直ちに当該行政指導の中止その他適正な措置を執ること。

第8 処分等の求め

1 処分等を求める申出の受理

所属長は、行手法第36条の3に規定する処分又は行政指導を求める申出を受けたときは、第7の3の(1)のアに規定する措置を執ること。

2 申出受理後の対応

実施所属長は、第7の3の(2)のアの規定に基づく調査を行い、その結果、必要があると認めるときは、処分又は行政指導その他適正な措置を執ること。