主な展示作品

主な展示作品

[工芸]

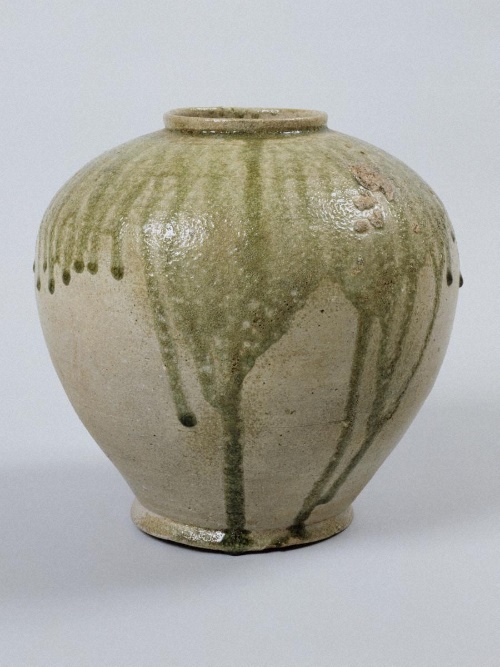

陶製灰釉短頸壺

猿投 平安時代前期(9世紀)

岐阜県高山市出土

愛知県陶磁美術館所蔵

古代猿投窯で生産された、白瓷(しらし・灰釉陶器)の名品です。ロクロ成形して薄く仕上げられた器体は、硬く焼き締められて白灰色に発色し、灰釉がよく溶けて鮮やかな緑色となって流れ落ちています。古代猿投窯の成形と焼成の高度な制作技術をよく示していることから、昭和59年に愛知県指定文化文化財・工芸に指定されました。

[考古]

鳥鈕蓋付台付壺

須恵器 古墳時代後期(7世紀)

豊川市・炭焼平14号墳出土

豊川市桜ケ丘ミュージアム所蔵

昭和27年~28年に発掘調査された、炭焼平14号墳から出土した須恵器です。本品は台付の壺に、鳥形の鈕が付いた蓋を被せたものです。類例が東海地方各地の古墳や窯跡からの出土例が知られ、当地方特有の装飾須恵器です。本品はそうした類例の中でも造形が端正で優れていることから、平成5年に愛知県指定文化財・考古に指定されました。

[有形民俗]

鉄釉狛犬 吽

瀬戸・美濃 宝暦4年(1754年)

愛知県陶磁美術館所蔵(本多静雄氏寄贈)

「陶製狛犬コレクション」計210点のうちの1つです。瀬戸・美濃では中世から近世にかけてやきもので狛犬が制作され、神社に奉納されました。本コレクションは、民間信仰の奉納物としての陶製狛犬の歴史を知る上で欠かせない資料群として、昭和59年に愛知県指定有形民俗文化財に指定されました。本作品は、褐色の鉄釉の中の、大きな白瞳が特徴的です。

[史跡]

籠池古窯出土大甕

常滑 鎌倉時代(13世紀)

古窯:常滑市久米字籠池所在(現地で保存公開)

大甕:愛知県陶磁美術館所蔵(愛知用水関連資料)

籠池古窯は、愛知用水建設に関連して昭和34年度に発掘調査が行われました。中世常滑窯における陶器焼造の様子を復原考察するための貴重な資料として、昭和36年に窯跡が県史跡として指定されました。窯跡からは甕や山茶椀の破片が大量に出土しました。画像の大甕は、窯跡の中で、おおよその形を保って出土したものです。

[無形文化財]

染付祥瑞写蜜柑形水指

河本礫亭 昭和年間前期

「染付磁器」技法

愛知県陶磁美術館所蔵

河本礫亭は明治27年(1894年)9月17日、瀬戸生まれ。昭和47年に、愛知県無形指定文化財「染付磁器」技法の保持者として指定されました。昭和50年1月10日没。祥瑞は中国明代末期に生産された青花(染付)磁器の一様式で、緻密な幾何学紋様構成に特徴があります。本作品は明末製品を模倣しつつも、紋様構成には独自の工夫も凝らし、作家の個性が表れた優品です。

[朝日遺跡]

赤彩土器

土師器 古墳時代前期

朝日遺跡出土/重要文化財(平成30年度新修復)

愛知県教育委員会所蔵

弥生時代後期から古墳時代前期にかけて主に尾張地域で盛行した赤彩土器は、パレス・スタイル土器とも呼ばれています。その特徴は、ベンガラによる赤と器肌の白を交互に配した紅白のコントラストにあり、非赤彩部分には、クシやヘラによる文様帯を描きます。本品は、古墳時代前期に属する二重口縁壺の優品で、体部上半の山形文には赤彩を施し、二重に大きく開く口縁部にも赤彩を施しています。東日本の古墳時代の幕開けを解明するうえでも重要な資料です。