主な展示作品

主な展示作品

水差し形土器

奈良県田原本町/唐古・鍵遺跡出土

田原本町教育委員会所蔵

<弥生の美とは、用の美である>

弥生の美とは、モノの機能を追求した結果に生まれた、シンプルな形の美です。この土器は、取っ手と注ぎ口をもち、液体を注ぐのにちょうど良い形をしています。近畿地方でしか見つかっていない、大阪と奈良の境にそびえる生駒山の西側の麓で制作される特産品であったようです。

[展示(1) 弥生デザインの精髄]

銅剣形木製品

岡山県岡山市/南方(済生会)遺跡出土

岡山市教育委員会所蔵

<儀式用に、木で剣を作る>

青銅製の剣の形を模倣して、モミ属の木材を素材として制作したもの。素材を転換したことによって、本来の武器としての機能がなくなり、祭りや儀式で用いられたようです。もともとは腰に帯びていた剣が、槍のような長い柄に付けて用いるように変化したとも考えられています。

[展示(2) 素材の転換、かたちの強調]

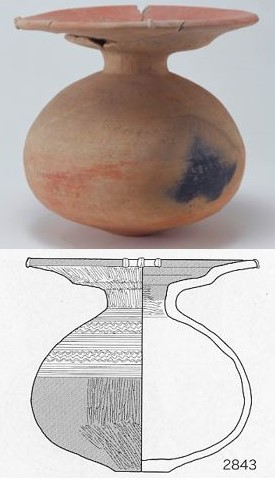

(上)パレススタイル壺

愛知県一宮市/八王子遺跡出土

一宮市博物館所蔵

(下)パレススタイル壺の実測図

愛知県埋蔵文化財センター作図

<赤と白の対比が美しい>

器体の下半などにベンガラを塗って焼成し、赤く発色しています。赤彩部分以外の器肌は白褐色となり、櫛描きなどで細かな紋様を描いています。パレススタイル=宮廷式の名称は、古代ギリシア土器の様式名に由来するもので、弥生土器において最も美しいとする評価に基づいています。

[展示(3) 弥生の色彩]

(左)装飾木製品

石川県小松市/千代・能美遺跡出土

石川県埋蔵文化財センター保管

(右)装飾木製品の紋様分析図

樋上昇作図

<直線と円弧のラビリンス>

弧帯紋が刻まれた木製品。弧帯紋は、一定の幅をもつ、帯のような図形が土器などに巻き付く有様を表現したものです。分析図では赤線の格子状区分の中に、緑色の三重同心円、橙色の湾曲紋様、青色の「人」字形紋が入り組んで重なっているもので、極めて複雑な構成となっています。

[展示(4) 弥生絵画と造形のデザイン]

(上)装飾壺<重要文化財> 鳥取県鳥取市/青谷上寺地遺跡出土 鳥取県所蔵 (下)装飾壺の想定復原図 樋上昇作図

<至高の弥生漆器>

実物資料は長く土の中にあったため、形がつぶれて黒くなっていますが、本来は算盤形の胴部で、黒漆の下地に赤漆で同心円などの細かな紋様を描いて表面を埋め尽くしたものであったと思われます。現在までに発見されている弥生時代の木製品では、最高級の技と美を反映しています。

*展示は12月6日(日)まで

[展示(5) 首長から王へ 権威の象徴]

壺形土器

愛知県北設楽郡設楽町/笹平遺跡出土

愛知県埋蔵文化財調査センター所蔵

<縄文系譜と弥生系譜の接触>

お墓の棺として利用された壺形土器です。器体の上部を弥生時代の始まりに西日本で流行する遠賀川式土器のデザイン、器体の下部を縄文時代の終わりに東三河で流行する条痕文土器のデザインで飾る2つの流儀をあわせもつ珍しい土器です。また棺として利用する時に、器体の上部を四角に打ち欠いて再加工しています。

[展示(6)新発見の縄文/弥生資料]