主な展示作品

主な展示作品

第1章 奈良時代からの潮流

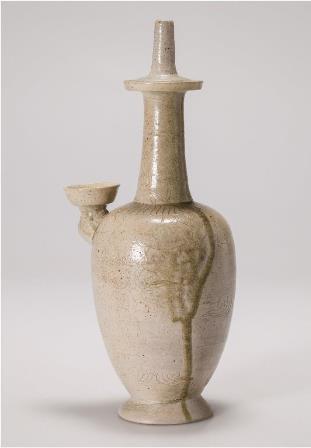

灰釉花文飛雲文浄瓶

市原市指定文化財 猿投窯 荒久遺跡出土

平安時代前期(9世紀)

市原市教育委員会蔵

もとは金属器

浄瓶は肩についた口から水を入れ、頂部の口から直接水を飲むという、仏教で用いられる器物です。もとは金属器で作られましたが、仏教が広まるにつれ金属器のみではまかないきれず、やきもので作られるようになります。

本作は器面に花、雲の文様が刻まれ、灰釉がかけられた珍しい作例です。

第2章 中国陶磁への憧れの中で

緑釉透彫花蝶文香炉

猿投窯 平安京西市跡出土

平安時代前期 (9世紀)

京都市考古資料館蔵

中国生まれの器形、見事な透彫りと文様

本器のような形の香炉は、中国陶磁の形を日本陶磁に取り入れたものです。蓋には透彫りと花・蝶の文様が刻まれた、平安の陶器の中でも屈指の技工が凝らされた作品です。

実際に香炉として用いたかは不明ですが、平安貴族の調度品として愛玩されたと考えられます。

第3章 施釉陶器のさまざまな変容

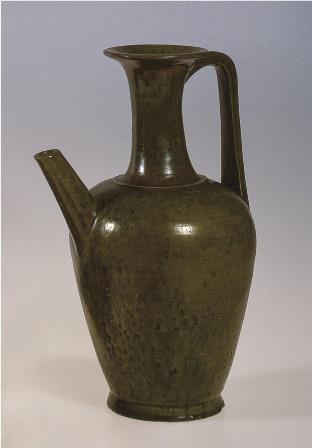

緑釉手付水注

重要文化財 美濃窯 山王廃寺出土

平安時代中期(10世紀)

群馬県立歴史博物館蔵

仏教祭祀に使用された緑釉陶器

本器は、平安時代の緑釉水注屈指の優品で、把手や注口等バランスの取れた造形と、濃緑の重厚感のある緑釉が見どころです。平安前期に大きく発展した愛知県の猿投窯の技術を受け、岐阜県の美濃窯で焼かれたものです。

本器は複数の椀・皿類とセットになって出土し、寺院の一角で密教祭祀に用いられていました。

第4章 末法の世の中で

牡丹文経筒外容器

愛知県指定文化財 猿投窯

平安時代末期 (11世紀末~12世紀前葉)

愛知県陶磁美術館蔵

優美な牡丹を配した経典タイムカプセル

仏教では1052年に「末法の世」に入るとされています。末法の世を迎えた平安時代末期には、遠い未来に経典を伝えようと、各地で経典を埋めた経塚が作られました。

経典は金属製の経筒に収められ、更に本器のような経筒外容器に収められて、地中に埋められます。器面には7つの牡丹の花が軽快かつ力強いタッチで刻まれています。

エピローグ 新時代への接点

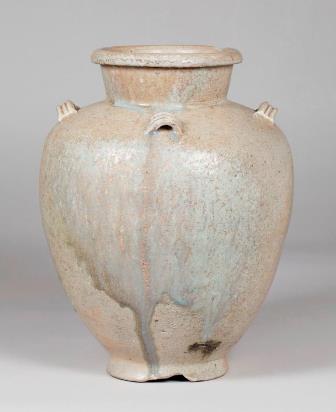

灰釉四耳壺

一宮市指定文化財

瀬戸窯 法圓寺中世墓出土

鎌倉時代初期(12世紀末)

一宮市博物館蔵

中国陶磁を意識した新世代の名窯

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて、積極的に中国陶磁の器形が取り入れられ、鎌倉時代以降の重要器形になっていきます。その代表格が四耳壺です。

当初は複数産地で四耳壺が作られますが、鎌倉時代には瀬戸窯がほぼ独占的に生産を担います。本器は、瀬戸窯の四耳壺の最初期の作例です。