主な展示作品

主な展示作品

青磁菊文大香合

1921年(大正10年)

諏訪家蔵

諏訪蘇山と言えば中国龍泉窯のいわゆる砧青磁の持つ色合いや格調に迫る青磁作品で知られる。本作は1921年、聖徳太子の千三百年忌に因み、各宮家より注文を受け、東京美術学校制作の銀製香炉に添える香合として制作したものの予備品である。器体の中央に浮彫調に菊御文を配し、周囲を菊唐草文で取り巻いている。

三島手菓子鉢

1914年〜1915年(大正3年〜4年)

諏訪家蔵

蘇山は1914年、朝鮮の李王職より高麗古窯跡の調査を嘱託され同地へ渡り、また李王家より高麗窯の再興設計及び工場主管を命ぜられ、翌年再訪し初窯を焚いた。本作はその時に制作されたものである。蘇山は同地の土を日本へ持ち帰り、その後も制作を行っている。

鉄釉花文花瓶

明治時代後期〜1922年(大正11年)

諏訪家蔵

底から肩部までわずかに開き、肩が張り、頸が短い花瓶にレリーフ状の花文があしらわれ、それにあわせて鉄釉の二重掛けで茶色と黒色の色彩表現を重ねている。花瓶の形状、レリーフの花文様、釉薬の使い方など、アール・ヌーボー様式に影響を受けた作品である。

青磁鳳雲文花瓶型(部分)

1919年(大正8年)

諏訪家蔵

1917年(大正6年)に蘇山は陶磁分野で3人目の帝室技芸員に選ばれた。それにより1919年に宮内省より依頼を受け、制作した青磁鳳雲文花瓶の胴部に用いた石膏型である。石膏型成形技法を駆使し、精緻な造形・装飾と高い再現性(量産性)を両立した蘇山の技と美を垣間見る事が出来る。

螺鈿香合

明治時代後期〜1922年(大正11年)

諏訪家蔵

蘇山は陶磁制作を本職としながら、さらに多方面に才能を発揮した人物で、漆の分野では本作のような螺鈿や堆朱の制作を行い、非常にレベルの高い作品を残している。本展ではそうしたこれまで知られざる蘇山の一面も紹介する。

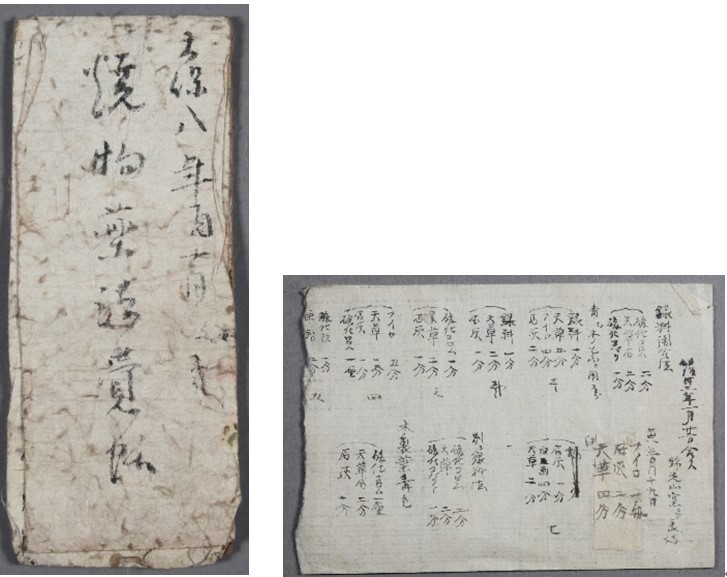

諏訪蘇山関連史料

諏訪家蔵

諏訪家にはこれまで未確認であった関連史料が残されていた。蘇山は当初、九谷の陶工・彩雲楼旭山(任田屋徳次)に陶画を学んだ。諏訪家には、任田屋徳次、さらにその父である任田屋徳右衛門の天保年間の釉薬調合の覚書が残されていた。他にも、蘇山自身の明治30年代の絵具の調合メモなどの一級の新史料を紹介する。