本文

ようこそ知事のページへ

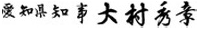

愛知県知事の大村秀章でございます。

愛知県では、2024年3月にジブリパークがフルオープンし、10月にはSTATION Aiが、2025年7月にはIGアリーナ(愛知国際アリーナ)がグランドオープンしました。今後、これらに続いて、アジア・アジアパラ競技大会、第60回アジア開発銀行年次総会、2028年技能五輪国際大会、中部国際空港代替滑走路供用開始、リニア中央新幹線開業など、日本の未来をつくっていく大型プロジェクトが進行中です。

愛知の経済・産業力を更に強くし、若者・女性・高齢者・障害者の雇用・活躍につなげていくことで、人づくりが進み、地域が元気になるという、この好循環を更に前進させ、日本一元気な愛知をつくり、日本の未来をつくってまいります。

県民の皆様すべてが豊かさを実感できる、住みやすさ日本一の愛知、すべての人が輝き、多様な文化・スポーツ・歴史を享受できる、未来へ輝く「進化する愛知」の実現に向け、力を注いでまいりますので、県民の皆様の一層のご理解とご協力をよろしくお願いします。