本文

平成21年度 人にやさしい街づくり賞

総評

今年度の第15回人にやさしい街づくり賞には、合計37件の応募・推薦がありました。

15回目を重ねる今回の公募に対して、これまでにも増して多彩な内容の、人にやさしい取り組みを行っている建築物や活動が多数応募されたことを大変ありがたく思っています。

多くの応募の中から、とくに際立った内容と判断した「刈谷市総合文化センター」を特別賞に選定しました。刈谷市総合文化センターは、駅前再開発事業の中心的な施設として建設されたもので、「誰もが利用しやすい建物」をめざして、設計段階から市民や当事者の意見を聞き、「ユニバーサルデザイン検討会」を通じて実現していったものです。その結果、ホール客席、トイレ、エレベーター、案内などの各所において、誰もが利用しやすいさまざまな工夫を行っており、その先駆的かつ総合的な取り組み内容を審査委員会で評価し、特別賞としました。

建築物等の「もの」としては、刈谷市総合文化センター以外に4件を賞に選定しました。

「稲沢市中央図書館」は、誰もがゆったりとくつろいで利用できる空間づくりを行うとともに、視覚障害者への対面朗読室を設けるなどの配慮が行われていました。「八千代病院」は、誰にでもわかりやすい空間構成に配慮するとともに、病棟各部に屋外庭園を設け、リハビリや癒しの空間として効果的に活用されていました。「木曽川エコタウン~現代の長屋~」は、5戸の一戸建て住宅群ですが、各住宅における誰もが住みやすい配慮だけでなく、狭隘な道路に面した敷地において、5戸の住宅を自主的に道路後退して建築し、近隣の環境にも配慮していました。「名古屋ルーセントタワー」は、当事者団体からの意見を取り入れて、建物内の案内サインをわかりやすく見やすいものに改善していました。

「活動」には、今回もいずれ劣らぬ、興味深い実践をしている団体から多数応募してもらいしたが、その中から5件を賞に選定しました。「高齢者デイサービス昭和の時代」は、古い民家の木造建築の良さを活かして、生活上の問題を抱えた高齢者等の生活支援を落ち着いた雰囲気の中で展開していました。「NPO法人楽笑」と「NPO法人夢んぼ」は、障害者や障害児が地域の中で自立した生活が送れるように、積極的に地域住民との関わりをもち、障害児者と地域住民との共生のまちづくりを進めていました。「NPO-ガイドボランティアとよたネットワーク」は、視覚障害者が安心して外出できるように、外出支援の活動を行うとともに、一般市民に視覚障害者の手引き誘導法の講習会を幅広く行っていました。「お互いさまネットワーク」は、高齢化の進むニュータウンにおいて、主婦たちがボランティアとして家事・外出の支援や相談活動などを継続して行っていました。

今回の賞の選考を通じて、賞に選ばれた10件だけでなく、惜しくも賞に選ばれなかったものも含めて、人にやさしいものや活動がますます広がってきていることを実感しました。この賞を通じて、人にやさしい街づくりがさらに進展していくことを期待しています。

(児玉 善郎)

| 特別賞 | 刈谷市総合文化センター | 刈谷市 |

|---|---|---|

| 賞 | 石尾台社会福祉協議会 お互いさまネットワーク | 春日井市 |

| 稲沢市中央図書館 | 稲沢市 | |

| NPO-がいどボランティアとよたネットワーク | 豊田市 | |

| 木曽川エコタウン~現代の長屋~ | 一宮市 | |

| 「高齢者デイサービス」昭和の時代 | 津島市 | |

| 社団医療法人 財団新和会 八千代病院 | 安城市 | |

| 特定非営利活動法人 夢んぼ | 愛西市 | |

| 特定非営利活動法人 楽笑 | 蒲郡市 | |

| 名古屋ルーセントタワー全体管理組合 | 名古屋市 |

人にやさしい街づくり特別賞

刈谷市総合文化センター

刈谷市総合文化センター外観 エントランスホール 大ホール

データ

所在地 刈谷市若松町二丁目

施設 文化センター

地上5階 地下1階 SRC造一部S造

駐車場棟

地上5階 S造

延べ面積 42,164平方メートル

(文化センター 22,821平方メートル/駐車場棟19,343平方メートル)

竣工 平成21年10月

設計 独立行政法人都市再生機構/株式会社東畑建築事務所

講評

刈谷市総合文化センターは、独立行政法人都市再生機構が施行する刈谷駅南地区市街地再開発事業の中心的な公益施設として建設されたものです。この再開発事業地区全体において、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れて整備が進められています。今回受賞した刈谷市総合文化センターにおいては、建設段階から市民、障害当事者団体等多数の方の意見を聞き、その意見を「ユニバーサルデザイン検討会」での検討を通して建物設計に反映し、実現したところに特徴があります。誰もが使いやすいユニバーサルデザインとして具体的に配慮された主な内容は次のとおりです。大ホール客席に車いす席が設けられているとともに、客席から舞台に段差なく上がることができるようにした。全ての客席で磁気ループ・FM電波による観賞補助が利用できるようにした。多目的トイレを設置した上に、客用一般トイレ内にも多目的ブースを設けた。エレベーターのボタンの位置、大きさや色を館内全てにおいて統一し、障害の有無に関わらず誰もが共通して利用しやすいようにした。エレベーターホール付近には位置を案内する共通の音サインを常時流し、位置がわかりやすくなる工夫をした。これらは、いずれも当事者の意見をもとに、独自に工夫をしており、館全体として総合的に取り組まれている点を評価しました。

刈谷市総合文化センターは、建物としては既に竣工しましたが、オープンは2010年4月です。誰もが利用しやすいことを意図して行った配慮が、利用開始後に有効に機能するかを検証し、不具合があった場合には適宜改善されることが求められます。また、物的な配慮だけでなく、運営スタッフによるサービスにおいても、誰にもやさしい配慮が実施されることを期待しています。

(児玉 善郎)

人にやさしい街づくり賞

石尾台社会福祉協議会 お互いさまネットワーク

学習グループ 子育て支援グループ

データ

所在地 春日井市石尾台

発足 平成8年

講評

平成8年、高蔵寺ニュータウンの一角、石尾台地区において、「親族から離れて暮らしている人の多いニュータウンでは、まさに遠くの親戚より近くの他人。年齢に関係なく人の助けが欲しいときもある。気安く“お互いさま”と言える街づくりをしたい。」という願いを持って集まった主婦仲間により立ち上がった“お互いさまネットワーク”。行政主導では長続きしないと自分たちで始め、自分たちでやっていくという強い姿勢が伺える。

その後、市の社会福祉協議会組織の見直しにあわせ、同じような活動をする組織が複数あることによる混乱を防ぐ為、“お互いさまネットワーク”の活動内容を継続・発展させた地区の社会福祉協議会として現在の“石尾台地区社会福祉協議会”を発足させている。「助け合い(家事・外出支援)」「ふれあい(サロンの開催)」「学習(介護保険等の勉強会)」「福祉ガイド(福祉マップ作成)」「広報(広報誌の作成・配布)」はそのままに「事務局」から「子育て支援」という新たな活動を加え、6つのグループで活動している。

ニュータウンであり、新たな居住者の集まりであること。既存に婦人会や青年会に相当するような組織が無くゼロからの出発であったこと。居住者の年齢層が揃っていたことや何より高齢化や介護という不安がこうした取り組みを生んだ背景かもしれないとのことであるが、ちょっとした困りごとはお互いの手助けで、自分たちで何とかできるということを実践していることを評価したい。

石尾台地区社会福祉協議会の取り組みを参考に他地区でも同様の取り組みを開始し、また石尾台地区でも他地区の取り組みを参考にすることにより、全体がレベルアップできたのではないかとの自負のとおり、一つの地区の取り組みが周辺を巻き込み波及するというお手本とも言えるものである。今後も継続してこうした取り組みをされ、気安く“お互いさま”と言える住みやすい街づくりが広がることを期待する。

(勢力 常史)

稲沢市中央図書館

外観 (上)エントランスゾーン(下)電光掲示板

データ

所在地 稲沢市正明寺3-114

施設 地上3階 SRC造

延べ面積 4,967平方メートル

竣工 平成18年6月

設計 株式会社日建設計

講評

「地域情報の集積地(貸出を主体ではなく滞在型)」「地域のランドマーク(隣接市民会館と共に形成)」「長期にわたって新鮮さを失わない(多様な閲覧席の配置等)」「自然の光がふりそそぎ、風が抜ける(トップライトと“風の塔”)」をコンセプトとする図書館である。エントランスゾーンに代表されるように、贅沢に空間を使うことにより、良い意味での無駄がゆとりを生み、居心地の良い空間を演出している。

エレベーターシャフトはシースルー型とし防犯性や緊急時の視認性を高め、エントランスには大きな総合案内板と触地図を併設し、1・2階の閲覧室には天井から電光掲示板を設置するなど、より多くの方がこの施設を安心して使える措置が講じられている。

また更に、各種基準や考え方を高いレベルで盛り込んだこの施設においても設計や施工時では気づかなかった事項について、施設管理者側が利用者意見に基づき、改善に取り組んでいる姿勢が評価できる。建築には詳しくないとのことだが、何より安全に、使いやすくしたいという強い意欲を持って取り組まれていることを高く評価するとともに、今後、より素晴らしい施設となることを期待したい。

(勢力 常史)

NPO-がいどボランティアとよたネットワーク

健康ウォーキング 誘導法講習会

データ

所在地 豊田市若林西町茶屋間

発足 平成16年11月

講評

豊田市は移動の手段が主に車であり、車を使えない視聴覚障害者の方々にとっては家に引き籠りがちになる人が多いと聞きました。そんな方々への支援として、ウオ―キングという方法で健康な体をつくるとともに、人とのふれあいを通して楽しい時間を過ごしてもらい仲間といる喜びを知ってもらう。そして、社会参加への第一歩を踏み出してもらいたいというNPO―がいどボランテイアとよたネットワークの活動はとても地域に密着した活動であると思いました。

活動としては公共交通機関を利用して材木林が残る森などへ行ったり、一人でも旅行できるように全国視聴覚障害者外出支援連絡会に加盟し、全国的なネットワークに参加して実績を上げています。また、実際参加した視聴覚障害者方の反応は、仲間と一緒に歩くことの楽しさや、足腰が鍛えられ健康になるとか前向きに生きるようになったなどの意見が聞かれ、連続で参加する方が多いということを聞き、NPO―がいどボランテイアとよたネットワークの人たちの目的意識高さが伺えました。

さらに、視覚障害者が安心して外出できるような街にするために、一般市民を対象に、視覚障害者を適切に誘導ができる人材を育成するため、“手引き誘導法講習会”を開催し、この講習会は野外で実技講習をしており、継続的に実施される講習会は、実践的であることが高く評価できます。これらの取り組みにより、視聴覚障害者への外出を促すこと、そして、共に暮らす人として一人でも多くの方に視聴覚障害者の存在を理解してもらうことを今後もまちづくりに活かしていかれることを期待します。

(三浦 昌子)

木曽川エコタウン~現代の長屋~

外観 道路からのアプローチ

データ

所在地 一宮市木曽川町黒田字池沼52

施設 地上2階 木造

延べ面積 549平方メートル(5棟計)

竣工 平成21年3月

設計 木の香り設計工房

講評

木曽川エコタウンは住宅やアパートが建ち並んでいる狭い道路に面した土地での5件の戸建て住宅の建築である。

建設にあたり、独自の建築協定書を作成し建築主に理解を求めている。その協定により法律で定められた以上に前面空地を設け、広い道路幅員を確保している。自分達の使いやすさとともに、近隣の住人の生活にも配慮した計画である。

住宅の軒高もおさえて、近隣の日照等の環境にも気配りが感じられる。設備や外装・内装も、協定書に基づき自然素材を多く取り入れて、住む人にも街にもやさしい環境を目指している。

5軒の家が、別々の考えでなく同じ考えに沿って建設しているため、お互いの理解も早く、建主間での子供の行き来もあり、近隣との交流もうまくいっているようである。

住宅を建設するにあたって、年老いても不安や心配がなく安心して暮らしていけるように、バリアフリーなどの障害・高齢に配慮したハード面の整備は勿論のことである。それに加えて、近隣や地域で、お互いを思いやり、協力し合う環境を築いていくことができるようにとの思いを込めたハード面からの、取り組みが感じられた。

この木曽川エコタウンにより、周りの住民も一体になり今まで以上に住みやすく人にやさしい街になることを期待したい。

(柳原 伸行)

「高齢者デイサービス」昭和の時代

外観 天気のよい日は屋外で

データ

所在地 津島市唐臼町郷裏77-1

発足 平成17年12月

講評

年齢ともに心身が衰え、身寄りがなくなったとしても、安心して人生を全うしたい・・・。そんな願いに応えるユニークな活動として、昭和初期の民家を拠点とする高齢者デイサービス「昭和の時代」が誕生した。

どっしりとした外観、100余坪の庭、広々した玄関土間、差し物・柱・梁などの架構、欄間・格天井・長押など細部の意匠等々が渾然一体となって、古民家が日々の営みを不思議な力で包んでいる。この母屋では、お年寄りがスタッフに見守られながら暮らす。精神障がいと診断された青年男女も訪れる。母屋の隣には、障がいのある子どもを預かる児童デイサービスが併設されており、子どもたちの声でにぎやかだ。子ども達の兄弟を預かることもあるそうだ。またスタッフの子どもや親戚の子ども達も連れてきてよいことになっている。

そんなこんなで、これまで知り会う機会がなかった者同士、子どもからお年寄りまで、母屋で、そして庭で、偶然に出会い、ともに時を過ごし、心を通わせ、別れを惜しむ。「昭和の時代」は、一つの小さな地域のようでもあり、一つの大きな家族でもあるようだ。生まれ、育ち、老い、やがては自然に帰り、ふたたびどこかで蘇る・・・そんなあたりまえの命の営みを、築80年の、おそらくは一番の長寿者となるであろう古民家が、温かく見守りつづけてくれるに違いない。このような活動が、各地でますます広がってほしいものである。

(松原小夜子)

社団医療法人 財団新和会 八千代病院

外観 屋上庭園

データ

所在地 安城市住吉町2-2-7

施設 地上6階 RC造

延べ面積 22,988平方メートル

竣工 平成17年2月

設計 基本設計:八千代病院建築準備室

実施設計:玉井・山下建築設計共同企業体

講評

いざというとき、地域に安心して受診できる病院があることは、豊かな生活を支える重要な条件である。とはいえ、医療機関を訪れる人々は、病気に対する漠然とした不安を抱えながら、気づかぬうちに医療環境独特の雰囲気からさまざまなストレスを受ける。ましてや大規模で複雑な仕組みで動く総合病院の非日常的な空間には威圧感や疎外感などがつきものである。

この八千代病院は、そうしたネガティブな環境要素をひとつひとつていねいに取りのぞく努力が各所にみられる。

たとえば、待合いの椅子。体の弱った患者さんが立ち上がりやすいよう、さりげなく肘付きとしている。あるいは、院内各所にある案内サイン。よく見れば紙に印刷された手づくりサインだ。院内スタッフが案内の変更に手際よく対応している。他施設で見るような混乱したサインは見当たらない。また、屋上庭園。どの病室からも緑が見える工夫がされている。療養中の視覚に緑をおき、ときには屋外への散策を促すやさしい装置である。

患者さんが安心するためには大げさな仕掛けは不要である。むしろ、家庭なら当たり前のようにされていることに、対応しているにすぎない。院内にそうした目配せのできるデザイナーを配置していること、地域の人々の運営に参画する仕組みを整えていることなど、先進的な取組みである。結果として医療スタッフの士気を引き出し、患者に対する医療サービス向上につながっている。

(鈴木 賢一)

特定非営利活動法人 夢んぼ

クリスマス会 北河田児童館(指定管理者)デイキャンプ

データ

所在地 愛西市佐屋町堤西45-4

発足 平成16年11月

講評

平成14年度に障害児の親6名で立ち上げた任意団体から始まり、平成16年度にNPO法人として設立され、障害児の成長に伴い必要な取り組みを順次加えて活動範囲を広げ、現在では、就学前児童を対象とする児童デイサービス、小学生から中学・高校生を対象とする日中一時支援事業、さらに障害者の就労や就労後のフォロー(就労生活支援事業、地域活動支援センター事業)を行うなど幅広い取組を行っている。

特に、就労支援については、「企業開拓」も重要であるが、障害者自身の「働く意志」、「生活のリズム(規則正しい生活が送れているか)」、「能力・関心・適正」について適切に把握することが就労継続に効果的であるとの考えに基づき、平成19年度から「勤労者生活支援事業」、平成20年度からは「地域活動支援センター事業」を始め、利用者の多様な要望や相談に対応し、障害者の安定した自立に向けての取り組みが評価できる。

また、愛西市から指定管理者として、社会福祉会館、児童館等の運営を受託するなど、行政との信頼関係も築かれ、地域に根づいた活動が地元にも評価されていることが伺える。

「障害者が必要な時に必要な支援を受けられる、沢山の支援を受けられる体制づくりをする」との考えに基づき、福祉、教育、医療、労働など様々な関係機関や団体と連携し、取り組みを進めている点も興味深い。

障害者の方々が地域において安全・安心で快適な生活を送っていただくためには、NPO法人「夢んぼ」のような取組は必要不可欠であり、今後も“幅広い”活躍を期待したい。

(野村 道朗)

特定非営利活動法人 楽笑

干物屋「十兵衛」オープン 職場

データ

所在地 蒲郡市三谷町魚町通12-1

発足 平成19年2月

講評

平成18年度に蒲郡市を拠点としてNPO法人として設立された「楽笑」は、代表者が、近しい人の障害を機に、生まれ育った地元で障害者が就労できる事業を始めたいと考え、一方で地域においても「働く場」、「集まる場」がないことに気づき、地域の人と障害者の両方を雇用するため、「パン屋」と「駄菓子屋」を開業し、その後、平成20年10月からは、地場産業である漁業に関係した「干物屋」の経営を行っている。

この取り組みで評価したい点は、障害者もそうでない人も同じ地域で共に一緒に働き、暮らしていくことを一番の目的としており、さらにこの取組から、地域のお祭りなどにも積極的に参加することに繋がり、それがさらに発展し地域の人が「集まる場」として、まちおこし、まちづくりに大きく貢献していることにある。

「干物屋」においては、若者離れが進み後継者不足に悩む地元の漁業や水産加工業を活性化してほしいという地元から大きな期待を寄せられているほどに成長している。

障害者に関する事業においても、雇用だけにとどまらず、障害者短期預かり事業や移動支援事業・相談支援事業など幅広く取組んでいる点も評価したい。

今後も、地元に強い愛着を持ち、地元に密着した取組によって地域の活性化、まちづくりの拠点としての役割を発揮していくことを期待したい。

(野村 道朗)

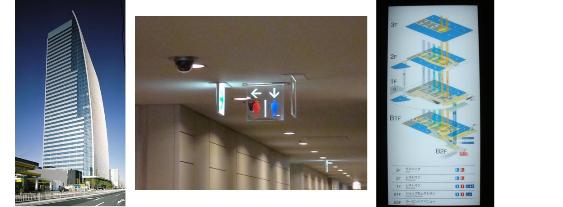

名古屋ルーセントタワー全体管理組合

外観 サイン(トイレ) サイン(建物概要)

データ

所在地 名古屋市西区牛島町6-1

発足 平成17年1月

講評

名古屋ルーセントタワーでの試みは、建物の使用開始後に利用者の視点から使いやすさを見直す作業である。高さ180mの高層ビルは、4階から上部はオフィス専用であるが、地下1階から地上3階には、ショップ、レストラン、クリニックなどが入居し、不特定多数の利用者が訪れる。

ビルを管理する「ルーセントタワー管理組合」と、障害者が参加する「ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海」が共同して使いやすさを促進する活動に取組んだ。まずは、ルーセントタワーのホームページ上に障害者のための情報を掲載することで、整備内容を容易に知ることができるようにした。あわせて、トイレやエレベーターへの案内表示を、現地での検討を重ねながら改善した。あらかじめ情報入手ができ、現地に適切な表示が用意されることで、利用に対するストレスが大幅に軽減されている。障害者にとっては、ハードの整備段階にとどまることなく、さらに一歩踏み込んで使いやすさのために意欲的に取組む姿勢がうれしい。

名古屋駅周辺には、最先端の技術とデザインに裏付けされた大規模なビルが次々と建ち、障害者のための環境整備も幅広くなされるようになった。多くは民間施設でありながら、公共性の高い空間も少なからずある。小さな点としての試みが、地域の試みとして面的に普及すること、車いす以外の多様な障害者の想いにも沿うことを期待したい。

(鈴木 賢一)

問合せ

愛知県 建設部 建築担当局住宅計画課 住宅・街づくり事業グループ

電話:052-954-6568

E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp