本文

「高校生のための考古学サマーセミナー」を実施しました

調査研究課の高山です。

8月8日に「高校生のための考古学サマーセミナー」を実施しました。

内容は以下のとおりです。

- 講座1「考古学を学ぶ」

- 施設見学「バックヤードを見る」

- 展示解説「遺物を見る」

- 講座2・演習「土器を知る・土器に触れる」

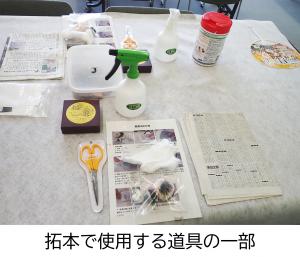

- 考古学実習「拓本採取」

講座1「考古学を学ぶ」では、考古学の研究方法として「層位学」「型式学」「自然科学的方法」の3つをご紹介しました。

考古学を大学で専攻する場合、基本的には人文学部の考古学科や文化財学科、歴史学科など、文系学部内の学科に所属します。

しかし、放射性炭素年代測定など、ある程度理系の知識を持っていることが前提とされるデータを扱うことも少なくありません。

私自身も、高校時代の化学や生物の教科書を捨てずにとっておけばよかったと思う機会が何度もありました。

講座内では今後の進路についてのお話もしましたが、受験を目指した勉強だけでなく、様々な科目・分野に興味をもって学んでほしいです。

施設見学「バックヤードを見る」・展示解説「遺物を見る」では、普段は公開していない部分も含めてセンター内をご案内しました。

「普段見ることのできないものや部屋・遺物を見られただけでなく触れられたのはいい経験になった。」、「木を保存する方法がおもしろかった。少し重くなったり、色が変わったりしていた。」、「打製石器と磨製石器は道ばたに落ちてそうなもので、縄文時代のものとは思えなくてびっくりした。」などの感想がありました。

最後に、講座2・演習「土器を知る・土器に触れる」と考古学実習「拓本採取」を行いました。

講義と演習では、愛知県の窯業生産の歴史についてご説明した後、焼き物を時代順に並べ替える実習を行いました。

「単純にきれいなものが新しいわけではないのが意外だった。」、「土器の変遷について説明を受けたときは、各土器のちがい、年代差がよく分かったが、実際に土器を見て、触れてみると、区別するのが難しいと感じた。」など、実物に触れたことが新たな気づきにつながったようでした。

考古学実習では、本物の弥生土器を使って拓本採取の体験を行いました。

「紙がやぶれそうになったりすぐ乾いて浮いてきてしまったり難しかったけれどやれてよかった。」、「両手で丁寧に扱いながら写し取るのがむずかしかったけど、どんどん文様が出てくるのが楽しかった。」など、難しいながらも楽しんでいただけました。

今回のサマーセミナーには、9校から19名の参加がありました。

来年度以降も開催する予定ですので、興味を持った方はぜひご参加ください。