本文

広域担当の普及員情報(果樹)

果樹の情報

カンキツ新品種「蒲郡1号(仮称)」の普及に向け実用化技術研究会を開催(2012年11月)

研究会では、園芸研究部常緑果樹研究室が県育成新品種「蒲郡1号」の特性と高品質果実生産技術について研究成果を発表した。また、(独)果樹研究所で育成されたカンキツ新品種「みはや」「あすみ」等の本県における栽培特性について紹介した。

「蒲郡1号」は、「宮川早生」に比べ、(1)果皮の紅色が濃いこと、(2)減酸が早いため早期出荷が可能なことが特長である。県主力の早生ウンシュウの先陣を切っての販売が想定される。

今回「蒲郡1号」の特性を大勢の栽培農家が理解したことで、今後の県内各産地の戦略のひとつとして導入されることが期待される。

今後は、常緑果樹研究室、農業改良普及課、農業経営課、園芸農産課と連携し、「蒲郡1号」の普及と安定生産技術の確立を進めていく。

写真 研究会の様子

愛知県果実品質改善共進会(ぶどうの部)が開催される(2012年9月)

8月17日、東海市しあわせ村において愛知県果実品質改善共進会(ぶどうの部)が開催された。

今年は、春先の低温に始まり、6月下旬の台風上陸、梅雨明け後の猛暑など、ブドウ栽培にとって厳しい天候となった。そのような条件のなか開催された共進会には、主力品種「巨峰」を中心に108点と昨年の59点を大きく上回るブドウが出品された。また、話題の新品種「シャインマスカット」を始め、「巨峰」以外の品種は35点(昨年は16点)と昨年の倍以上出品され、多様な品種を求める消費者ニーズを受けて新品種の栽培に積極的に取り組む生産者の意気込みが強く感じられた。

今年の「巨峰」は着色の遅れが目立った。原因としては7月の猛暑が強く影響している。更に、6月の気温が比較的温暖で降水量が多かったため果粒の肥大が旺盛となり、着果負担の増大につながったことが着色遅延に拍車をかけたものと考えられる。良好な着色のためには適正な着果量に管理することが基本であり、その目安は果粒の肥大状況によって変動するため、天候に応じた着果量の調整が必要である。特選に入賞した生産者は、その辺りがうまく対応できたと思われる。

今後、温暖化が進んだ場合、着色遅延は顕著になることが危惧される。広域指導室としては昨年から高温対策技術として「ブドウの環状剥皮技術」等を広域調査研究に取り上げ、今後のブドウ生産の安定をめざしている。

写真 上位特選「無核巨峰」(左)と「ゴルビー」(右)

果樹の夏季高温対策 ~梅雨明け後からのかん水が大切~(2012年7月)

果樹栽培において高品質と高収量を両立させるには、適度な水分ストレスを維持することが基本となる。しかし、高温少雨状態になれば樹体に過度のストレスがかかる。その結果、光合成産物が少なくなり、小玉化や収量低下、低品質化に陥りやすい。更に、その影響は翌年の貯蔵養分の多少にも及 ぶ。露地栽培でこのような気象状況に対応するには、「後手になることのない必要に応じたかん 水」がとても重要となる。また、長期的な高温対策としては「高温乾燥、過蒸散に耐えうる豊富な細根量確保のための土づくり」が必要である。

梅雨の長雨で、果樹は過湿により乾燥に対する抵抗性が弱っている。梅雨明け後の急激な高温乾燥による蒸散量増加で樹体の水分バランスが崩れやすい。そこで、梅雨明け後には早めにかん水を行うことがポイントとなる。その後のかん水の目安としては、果汁を豊富に含むミカンやブドウなどで は、早朝に果実が柔らかい状態であれば、樹体に強い水分ストレスがかかっていると判断できる。果実が固いナシや強く押さえることができないモモ等では、日中の葉の萎凋などをかん水の目安としたい。

ブドウでは、夏季の高温少雨時にかん水を実施しないと、果実糖度はやや高くなるものの小粒化が顕著となり大幅な収量減につながる。更に果軸の老化も早まり、脱粒も多くなる。適切なかん水が実施できている農家の場合、高品質果実生産と10a当たり2t以上の高収量を確保している事例もある。

ミスト等の暑熱対策が導入が難しい露地栽培では、「かん水」という基本管理を徹底して猛暑を乗り切りたい。

広域指導室としては農業技術体系化促進会議等を通じて、夏季高温を始めとした気象変動に対応する技術について情報発信していきたい。

写真 スプリンクラーによるブドウのかん水(農総試落葉果樹研究室試験ほ場)

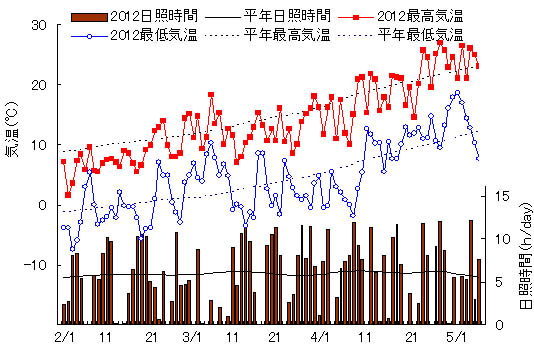

冬から春の気候が果樹生産に与えた影響(2012年5月)

主な樹種への影響は以下のとおりである。

1.イチジク

2月の冷え込みにより県内北部の産地では例年以上に凍害が発生した。主枝に凍害をうけた樹では、今後、大幅な収量の低下が予想されるため、主枝付近から発生した不定芽等を利用して計画的に主枝更新を図る必要がある。

2.カンキツ

ハウスミカンでは2月から3月の日照不足の影響により、生理落果が多い傾向であり、収量の減少や品質の低下が心配される。

露地のウンシュウミカンは、昨年、生育の遅れと6月下旬の高温が重なり二次生理落果が助長された。今年も生育が遅れていることから、満開後10日から50日前後の生理落果期に高温に遭遇する可能性が否めない。着果量も多めであることから、○開花前の葉面散布により子房の充実を図る、○着花量の多い樹には追肥を施す等、生理落果軽減や樹勢維持のための対応が必要と思われる。

3.カキ

昨年は表年にもかかわらず、5月下旬から6月中旬の日照不足による生理落果で、着果負担が少なくなった。そのため、今年も表年傾向であり、樹勢低下や生理落果の発生が懸念される。ウンシュウミカンと同様に、葉面散布等の対応が必要と思われる。

岡崎市における2012年2月から5月の最高気温、最低気温、日照時間(アメダス観測値)