本文

広域担当の普及員情報(普及活動)

普及活動の情報

4月から県は農起業支援センターを開設、国は新規就農者確保事業を始める(2012年6月)

農業を始めようとする個人や企業に対し就農支援を行うため、本年4月に8カ所の農業改良普及課に「農起業支援センター」(以下「支援センター」)を開設した。

広域指導室では前年度から農業経営課及び農業振興課と共に相談者への対応マニュアルを作成し、支援センターに配布して、開設に向けた準備を行ってきた。さらに4月から広域指導室の担い手育成と農業経営を担当する2名を農業経営課に配置し、行政と密接な連携を図りながら普及指導員への支援を行うことになった。

一方、国では45歳未満の新規就農者が就農前に受ける研修に対して最長2年間(準備型)と、その後の経営開始から最長5年間(経営開始型)にわたり年間150万円を給付する「青年就農給付金」の制度を4月から開始した。

これらを背景として各農業改良普及課における5月末までの2ヶ月間の就農相談件数(県計)は、個人111件、企業26件で昨年実績を上回っている。

広域指導室では就農時の経営モデルの作成、支援センター担当者の運営に関する情報交換及び相談技術の向上を図るためロールプレイングを行うなど支援を行っており、今後も愛知の農業の担い手となる就農者の確保を支援していく。

写真 相談者と対応者に分かれロールプレイングを実施

普及指導員の育成に向けて -普及指導員養成研修を開催する-(2012年6月)

農業の現場において直接、技術や経営の指導、組織の育成などに携わる農業改良普及課では、近年、新任者が急増している。これに伴い、現場に対する普及指導活動に支障が生じないよう、若手職員の育成が急務となっている。特に新規採用者に対しては、普及指導員研修として集合研修とOJT研修を計画的に実施しており、採用3年目には普及指導員資格の取得を目標としている。

この一環として、普及指導員資格の取得に向けて5月23日に普及指導員養成研修を県立農業大学校にて開催した。対象者は資格試験受験予定者24名で、採用3年目以降の農業改良普及課職員18名、農業総合試験場及び農政課等の受験資格を有する職員5名の計23名が出席した。当日は、審査課題ア(農業全般に関する知識や技術)、同イ(高度かつ専門的な知識や応用能力)、同ウ(普及活動方法)、以上の3課題に関して、講義や演習、分科会討議などを行った。カリキュラムとして、審査課題アとウの模擬試験、昨年度合格者2名による事例発表、事前課題とした小論文を用いた分科会討議など工夫を凝らした。研修に対する参加者の評価も高く、受験へのモチベーションが高まったとの感想が多く聞かれた。

なお、本研修を通して、普及職員は、これまでの普及活動の検証と今後の活動方法を構築するこ と、試験場等職員は、試験研究成果や各種事業の現地普及方法を習得することも目的としている。

本年度の試験日程は、筆記試験が8月21~22日に行われ、口述試験(11月下旬)を経て、12月下旬に合格者が官報に公告される。昨年度の合格率は本県71%、全国45%であったが、本年度も全員合格に向けて、受験者別に広域指導員を1、2名ずつ担当として割り当て、口述試験まで個別指導を継続的に実施し、支援していく。

この一環として、普及指導員資格の取得に向けて5月23日に普及指導員養成研修を県立農業大学校にて開催した。対象者は資格試験受験予定者24名で、採用3年目以降の農業改良普及課職員18名、農業総合試験場及び農政課等の受験資格を有する職員5名の計23名が出席した。当日は、審査課題ア(農業全般に関する知識や技術)、同イ(高度かつ専門的な知識や応用能力)、同ウ(普及活動方法)、以上の3課題に関して、講義や演習、分科会討議などを行った。カリキュラムとして、審査課題アとウの模擬試験、昨年度合格者2名による事例発表、事前課題とした小論文を用いた分科会討議など工夫を凝らした。研修に対する参加者の評価も高く、受験へのモチベーションが高まったとの感想が多く聞かれた。

なお、本研修を通して、普及職員は、これまでの普及活動の検証と今後の活動方法を構築するこ と、試験場等職員は、試験研究成果や各種事業の現地普及方法を習得することも目的としている。

本年度の試験日程は、筆記試験が8月21~22日に行われ、口述試験(11月下旬)を経て、12月下旬に合格者が官報に公告される。昨年度の合格率は本県71%、全国45%であったが、本年度も全員合格に向けて、受験者別に広域指導員を1、2名ずつ担当として割り当て、口述試験まで個別指導を継続的に実施し、支援していく。

写真 分科会討議の様子

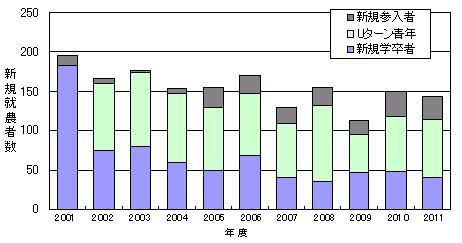

農業をやりたい、始めたい人、増加中!(2011年7月)

2011年度の愛知県内新規就農青年者(39歳以下)は143名(図参照)で、昨年度の150名より若干は減少したものの、過去5年平均(144名)と同レベルであった。うち半数はUターン青年で、新規学卒者28%、新規参入者20%であった。また、中高年(40歳以上65歳未満)は30名で昨年より若干減少した。

年度別新規就農者(39歳未満)の割合

(年度は前年5月2日から当年5月1日まで)

本年5月に公表された「食と緑の基本計画2015」では、意欲ある多様な担い手の育成・確保が重点的取組のひとつとして掲げられ、施策目標は新規農業就業者の確保 (160人/年)である。これに対して、農業改良普及課では本年度から5か年にわたる普及指導基本計画において、意欲ある担い手の育成・確保の一環として地域就農支援体制の整備、強化を掲げ、新規参入や定年帰農などを含めた地域での相談及び受入体制づくり、あるいは機能強化を図ることとしている。具体的な活動としては、「市町村やJAなど関係機関、団体との連携、協力をねらいとする新規就農支援対策会議の開催によって、情報の共有化、役割分担の明確化などを図る」、「新たな担い手育成を目的とする市町村やJAが主催する農業塾や新規就農支援対策への参画や協力」等、が挙げられる。また、就農計画の策定指導等、計画的な就農支援を継続的に実施していく。

就農相談は、新規就農相談センター(農業会議、農業振興基金)と連携、協力を図りながら実施しているが、2010年度の新規就農相談は延べ771件で、うち農業改良普及課が459件であった。昨年に比べて1割程度減少したが、依然として多い状況にある。なお、次年度に計画されている“農起業支援センター”開設に向けて、農業改良普及課では就農相談機能の強化を図るべく人材育成も急務となっている。

就農相談は、新規就農相談センター(農業会議、農業振興基金)と連携、協力を図りながら実施しているが、2010年度の新規就農相談は延べ771件で、うち農業改良普及課が459件であった。昨年に比べて1割程度減少したが、依然として多い状況にある。なお、次年度に計画されている“農起業支援センター”開設に向けて、農業改良普及課では就農相談機能の強化を図るべく人材育成も急務となっている。