イベント情報

薪による登り窯の焼成

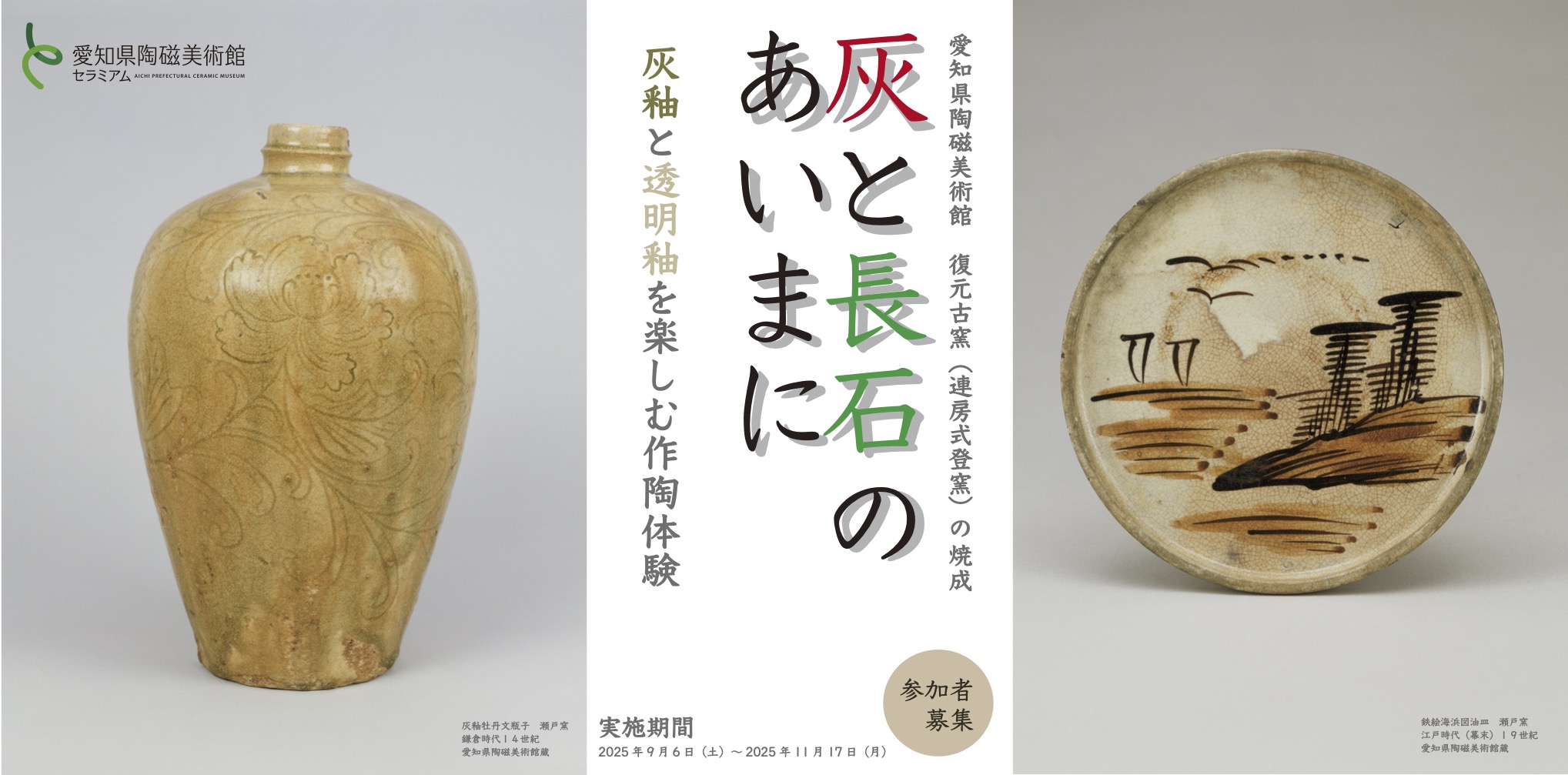

灰と長石のあいまに~灰釉と透明釉を楽しむ

「灰」と「長石」二種類の原料を調合した釉薬を使い、やきものづくりを楽しみます。二つの原料を合わせる割合を変えることにより、様々な表情の釉薬を作ることができます。灰の割合が多ければ「灰釉」となり、その色や器面を釉が流れる表情などが醍醐味です。一方、長石の割合が多くなった場合、灰は長石を溶けやすくする原料として使われ、透明感を増し、下絵付けが描かれたやきものづくりなどに多く使われる「透明釉」となります。今回の制作体験は、その両者の選択を可能とし作陶体験を楽し

みます。

土はこの地方で産出される粘土を用意します。釉薬の原料となる「灰」は、当館敷地内で採取した倒木や木々を剪定した枝等を焼き制作した「灰」と、過去の薪窯の焼成時に窯の中に残った「灰」2 種類を使用します。また下絵付けの絵具は天然の「鬼板」を使用します。

制作は陶芸指導員がしっかりとサポートをするので、はじめて参加される方でも安心して制作することができます。「灰釉」「透明釉」をまとったやきもの作りを、目で、手で、体験していただける楽しいプログラムです。

受付終了しました

2025年9月6日(土)~ 2025年11月17日(月)

会場:愛知県陶磁美術館

本館・つくるとこ ! 陶芸館・窯焚き広場

時 間:「日程と内容」をご覧ください

対 象:どなたでも参加可能

※作陶と絵付け・施釉に参加できる方のみ御応募ください

定 員:100 名 (応募者多数の場合は抽選)

参加費:一般 2,000円 中学生以下 1,700円

※作陶する日に陶芸館にてお支払いください

◎灰と長石のあいまに~灰釉と透明釉を楽しむ 日程と内容

① 勉強会「猿投窯・瀬戸窯の灰釉陶器」(任意)

開催日:2025年9月6日(土)

時 間: 13:30~15:30

会 場:本館展示説明室・展示室 2‐B

(愛陶コレクション展観覧料一般400円高大生300円が必要です)

② 作陶と絵付け・施釉

作陶

開催日:2025年9月26日(金)~ 28日(日)

※いずれか一日に必ず参加してください

※申し込みの際、希望日をお知らせください

時 間:13:30 ~ 15:30

会 場:つくるとこ ! 陶芸館・第 2 実習室

絵付け・施釉

開催日:2025年10月17日(金)~ 19日(日)

※いずれか一日に必ず参加してください

時 間:13:30 ~ 15:30

会 場:つくるとこ ! 陶芸館・第 2 実習室

③ 窯入れ (見学は自由)

開催日:2025年10月20日(月)~24日(金)※24日は予備日

時 間:10:00 ~ 16:00

会 場:窯焚き広場

④ 焼成 (参加、見学は自由)

開催日:2025年11月1日(土)~ 4日(火)※4日は予備日

時 間:13:30~15:30

会 場:窯焚き広場

⑤ 窯起し (参加、見学は自由)

開催日:2025年11月17日(月)

時 間:10:00 ~ 15:00

会 場:窯焚き広場

注意事項

・作品の大きさは、最小径 5cm 以上~最大径30cm未満・高さ30cm未満・厚さ1㎝未満です。

・作品の形状は任意、数量は2作品までです。(組物は数量1と考える)

・粘土は一人につき2kgまでです。

・作品の取り扱いには万全を期しますが、天災や焼成、その他不可抗力による事故・損傷についての責任を負いません。

・薪窯の構造上により、作品はイメージ通りの仕上がりにならないこともあります。

・作品の引き取りは11月18日(火)からつくるとこ!陶芸館にて行います。

灰と長石のあいまに~灰釉と透明釉を楽しむ のお申し込み方法

- ・参加される方全員の氏名(ふりがな)、年齢

- ・参加人数、付き添いの人数

- ・代表者のメールアドレス、電話番号(当日のご連絡先)

- ・作陶の希望日(作陶可能日は「日程と内容」をご覧ください)

以上をご記入の上、「メール」にて下記の宛先までご応募ください。

[メール] tougeikan@pref.aichi.lg.jp

( 件名を「灰と長石のあいまに」としてください。)

◆灰と長石のあいまに~灰釉と透明釉を楽しむ の応募受付終了しました。

当選結果は締め切り後にメールにてご連絡いたします。

ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。

愛知県陶磁美術館 陶芸館 (0561)84-7474(代)岩渕