本文

干潟のごちそう -干潟・浅場で獲れる未利用魚介類を食べよう-

はじめに

陸域から発生する過剰な栄養塩は、赤潮や赤潮が原因となって発生する苦潮を引き起こします。魚介類を食料として利用することは、赤潮や苦潮のもととなる過剰な栄養塩を漁獲物として陸に取り上げることから、海の浄化にも役立っています。そのような働きのことを「再資源化サイクル機能」といいます(下部で解説)。魚介類を産業として利用している漁業については言うまでもなく、海洋レジャーの主役の一つである潮干狩りについても「再資源化サイクル機能」の促進に役立っています。

潮干狩りといえばアサリ。でも、干潟にはアサリ以外に利用できる魚介類がたくさんあります。このウェブページでは、干潟・浅場で獲れる未利用魚介類をおいしく利用する方法を紹介します。潮干狩りで獲れる貝類の紹介や砂抜き・保存方法については、以下のPDFファイルをご覧下さい。皆様の潮干狩りや釣りなど海洋レジャーでの新たな楽しみを見つけて頂ければ幸いです。

なお、県内の潮干狩り場に関する情報は愛知県農林水産部水産課のウェブページをご覧下さい。

潮干狩りで獲れる貝類の砂抜きや保存方法の紹介

- 干潟のごちそう(higatanogochisou [PDFファイル/546.61 KB])

アサリ、バカガイ、マテガイ、ハマグリ、サルボウガイ、カガミガイ、ツメタガイ、シオフキについて紹介します。

食べ方詳細編

- ツメタガイ編 (tumetagai [PDFファイル/356.77 KB])

アサリなど二枚貝類を食べてしまう「つめたがい」(地方名:うんね)を美味しく食べる料理法を紹介します。

- バカガイ編 (bakagai [PDFファイル/373KB])

関東ではアオヤギと呼ばれるバカガイを美味しく食べる料理法を紹介します。

干潟のごちそう(アカエイ編)

- アカエイ編 (akaei [PDFファイル/197.37 KB])

干潟の厄介者「アカエイ」の血抜きやヌメリ取りの方法、美味しく食べる料理法を紹介します。

再資源化サイクル機能

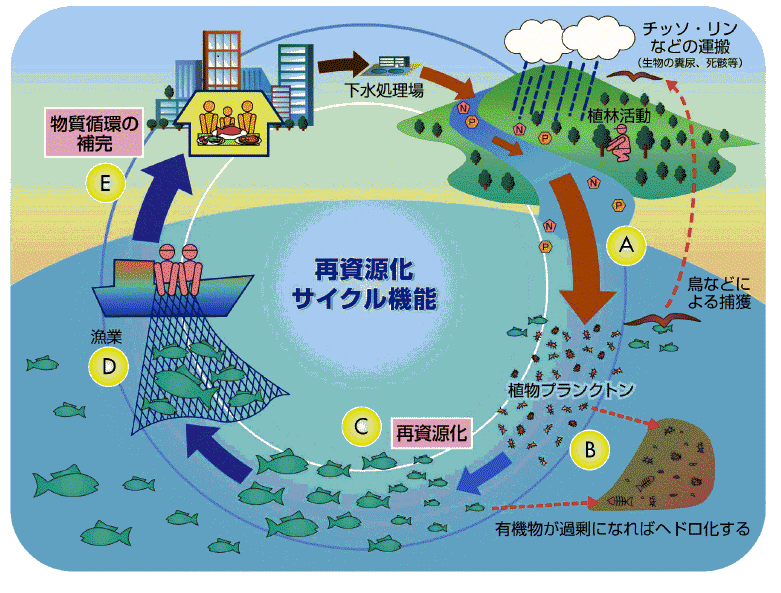

人間の生活により陸から海へと大量の栄養塩(窒素やリン)が排出されます(図中A)。過剰な栄養塩は海を富栄養化させます。富栄養化が進行すれば海底のヘドロ化や海中の酸欠が同時に進行し、海の生態系に悪影響をあたえます(図中B)。

海の生態系が正常であれば、陸から流入する栄養塩は、食物連鎖を通じて魚類・貝類などの水生生物へと生まれ変わります(図中C)。このような過程を再資源化といい、この機能が円滑に働くことが富栄養化を防止し、豊かな海域環境をつくり出しています。水生生物は、親から子へと世代交代する間隔が短く、繁殖能力が高いため、間引き行為(漁獲行為)に対する柔軟性が高く、資源量に応じた適度な漁獲は、再資源化の機能をより高めています(図中D)。

海域の富栄養化を防止するためには、陸から海へと流入する栄養塩を削減するか、海から陸へと取り上げるかのいずれかによります。漁業は、水生生物を海から回収することにより(図中E)、富栄養化を防止し、再資源化の機能を促進させ、生態系が持つ窒素、リンの循環機能を補完しています。

再資源化サイクル機能(農林水産省のウェブページより引用)