食品中の放射性物質の規格基準が変わりましたゲルマニウム半導体測定装置が導入されました

2012年4月22日

東京電力福島第一原子力発電所事故に対する緊急的な措置として、厚生労働省は平成23(2011)年3月、食品中放射性物質の暫定規制値を設定し、国や各自治体はそれを上回る放射性物質を含む食品が流通しないよう検査等を実施してきました。平成23年10月には食品安全委員会から放射性物質に関する食品健康影響評価が答申され、これを受けて厚生労働省は平成23年12月22日、食品から受ける放射性物質の線量を暫定規制値の年間5ミリシーベルト(mSv)から1 mSvへ引き下げることを基本とする「食品中の放射性物質の規格基準の設定について」(通知)を発出しました。

規格基準

【対象各種】

放射性セシウムについて基準値が定められています。2012年4月からの規格基準は、半減期が1年以上の核種を対象としています。半減期が1年以上の核種には、ストロンチウム90やプルトニウムなどもありますが、測定に時間がかかるため、それらの合計値が1 mSvを超えないように考慮した値となっています。

事故当時大きな問題となっていた放射性ヨウ素は半減期が短く(代表的なヨウ素131の場合8日)、2011年7月15日以降に食品からの検出報告がないこと、また、ウランは、原発事故の前後で天然の同位体存在比に変化が認められないことから、それぞれ規制対象外となっています。

【対象食品区分】

摂取量や感受性の違いを配慮し、「一般食品」、「飲料水」、「乳児用食品」及び「牛乳」の4つに区分して基準値が設定されています。「一般食品」における基準値の100ベクレル/キログラム(Bq/kg)は、流通する食品の50%が汚染されていることを仮定して算出されたのに対して、「乳児用食品」及び「牛乳」についてはすべての食品が汚染されていても影響のない値とするため、50 Bq/kgが基準値とされています。

| 食品区分 | 放射性 セシウムの 基準値 (Bq/kg) | 食品の範囲 | 主な設定理由 |

|---|---|---|---|

| 飲料水 | 10 | ・飲料水 ・調理に使用する水 ・飲用茶 | ・すべての人が摂取し、摂取量が大きい ・WHOが提示した飲料水中の放射性物質の指針値が10 Bq/kg |

| 乳児用食品 | 50 | [乳児向け食品] ・乳児用調製粉乳  ← このマークに「乳児用食品」と表示された粉ミルク

← このマークに「乳児用食品」と表示された粉ミルク・フォローアップミルク ・ベビーフード ・乳幼児向けのおやつ、飲料など | ・小児は放射性物質の感受性が成人より高い可能性がある |

| 牛乳 | 50 | [乳及び乳飲料] ・生乳、牛乳、成分調整牛乳、加工乳などの乳及びこれらを主原料とした乳飲料 | ・小児は放射性物質の感受性が成人より高い可能性があり、子どもの摂取量が特に多い |

| 一般食品 | 100 | ・上記以外の食品 | ・一括して区分することでわかりやすい規制とする ・性別、年齢を区分して、食品の食べ方、摂取量から許容される値を算出し、より安全を見込んだ数値とした |

ただし、経過措置として、米及び牛肉は2012年9月30日まで、大豆は12月31日までに製造、加工された食品については、従来の暫定規制値(500 Bq/kg)が適用されます

ゲルマニウム(Ge)半導体測定装置による食品中の放射性物質測定

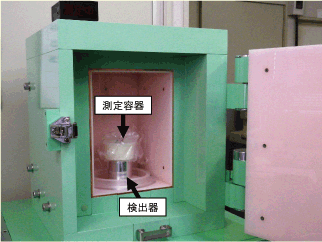

当所では1989年よりNaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータを用いて輸入食品中の放射性物質測定を実施してきましたが、2012年1月、新たにGe半導体測定装置が配備され、放射性セシウムをより正確かつ短時間に測定できるようになりました(写真)。これにより、現在は緊急検査に加え、県内を流通する食品を計画的に検査しています。対象食品は「農畜水産物等の放射性物質検査について(平成23年8月4日 食安発0804第2号)」に基づく総理指示対象自治体及びその隣接自治体※で生産又は製造された野菜、果物、魚、肉、乳製品などです。

検査結果は県のホームページ「県内流通食品の放射性物質の検査結果について」で公表しています。

- ※ 過去に出荷制限指示の対象となった自治体及びその隣接自治体(平成24年3月12日現在)

- 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県、宮城県、岩手県、青森県、秋田県、山形県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、山梨県、静岡県。

試料は、液体のものはそのまま、固体試料は包丁等で細切し、専用のプラスチック製容器に詰めて検出器の上にセットします。検出器は、外部からの放射線が測定に影響しないように鉛の壁で囲まれており、試料からの放射線のみを検出します。検出されたセシウム134及び137のカウント値からそれぞれの濃度を求め、合計値を放射性セシウム濃度とします。 1 kgあたりの放射性セシウム濃度(Bq/kg)が、表の基準値に適合するかを判定します。