トコジラミについて

2025年3月更新

近年、トコジラミが発生し、人を吸血することによる健康被害が増加しています。

ここでは、トコジラミについて、その生態などをご紹介します。

トコジラミとは

- 分類

- トコジラミはカメムシ目トコジラミ科に属する昆虫で、俗にナンキンムシ(南京虫)と呼ばれています。

- 特徴

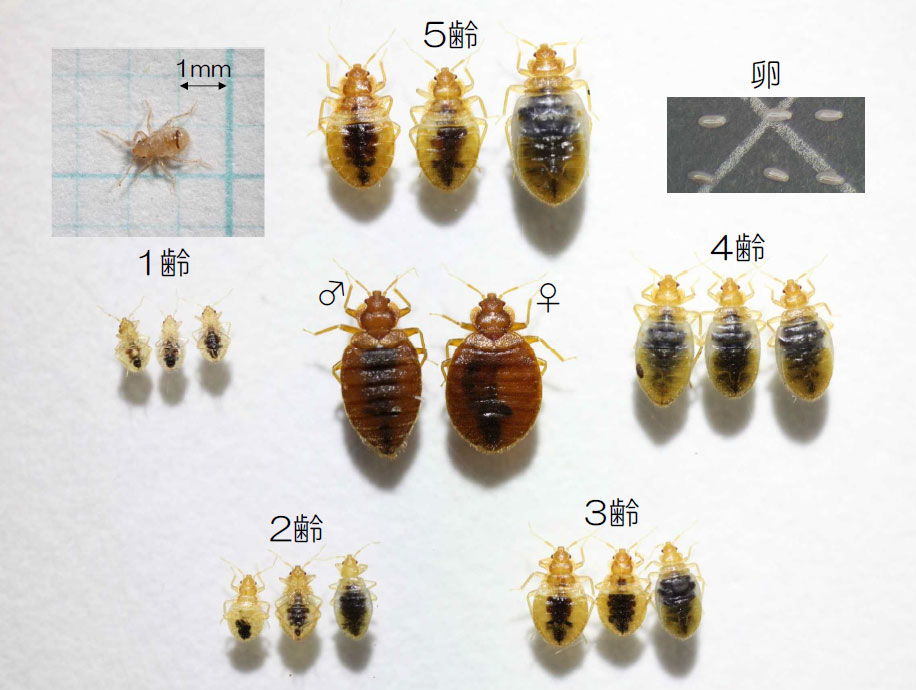

- 卵から孵化した幼虫(体長1-4mm)は、1-3か月の間に5回脱皮をして成虫(体長5mm程度)になります。その間、幼虫も成虫もオスもメスも人や哺乳類を吸血します。成虫は体が丸く扁平で、色は褐色をしています。トコジラミの繁殖力は高く、メスは1日に5-6個の卵を産み、生涯に200-500個程度産卵します。(写真1、2)

(写真左側の1目盛りは1mm)

出典:(一財)日本環境衛生センター

トコジラミの発生状況、蔓延する背景

トコジラミは、世界の温帯を中心に広く分布し、第二次世界大戦のころは国内でも被害が多かったのですが、殺虫剤の発達で1970年ごろまでには、すっかりいなくなりました。しかし、2000年代に入り、世界の先進国で再び増加し、日本においても相当の発生が確認されています。

このような再び蔓延している背景には以下の理由が考えられています。

- ① 薬剤耐性トコジラミの出現

- ピレスロイド、有機リン剤といった殺虫剤成分に抵抗性を持つトコジラミが増加しています。

- ② 交通機関発達による人、モノの移動

- 人間が世界各地を移動する機会が増えたことにより、人の荷物などについたトコジラミが次の場所へ運ばれます。特に宿泊施設内での蔓延が大きな問題となっています。

- ③ トコジラミに対する知識不足、意識の低さ

- 被害が多かった時代から40~50年経過しており、刺咬があってもトコジラミだと判定できない人が増加していることや管理者が安価に駆除したい、殺虫剤で簡単に駆除できるという思いこみがあるなどの理由で対策が手遅れになっている可能性があります。

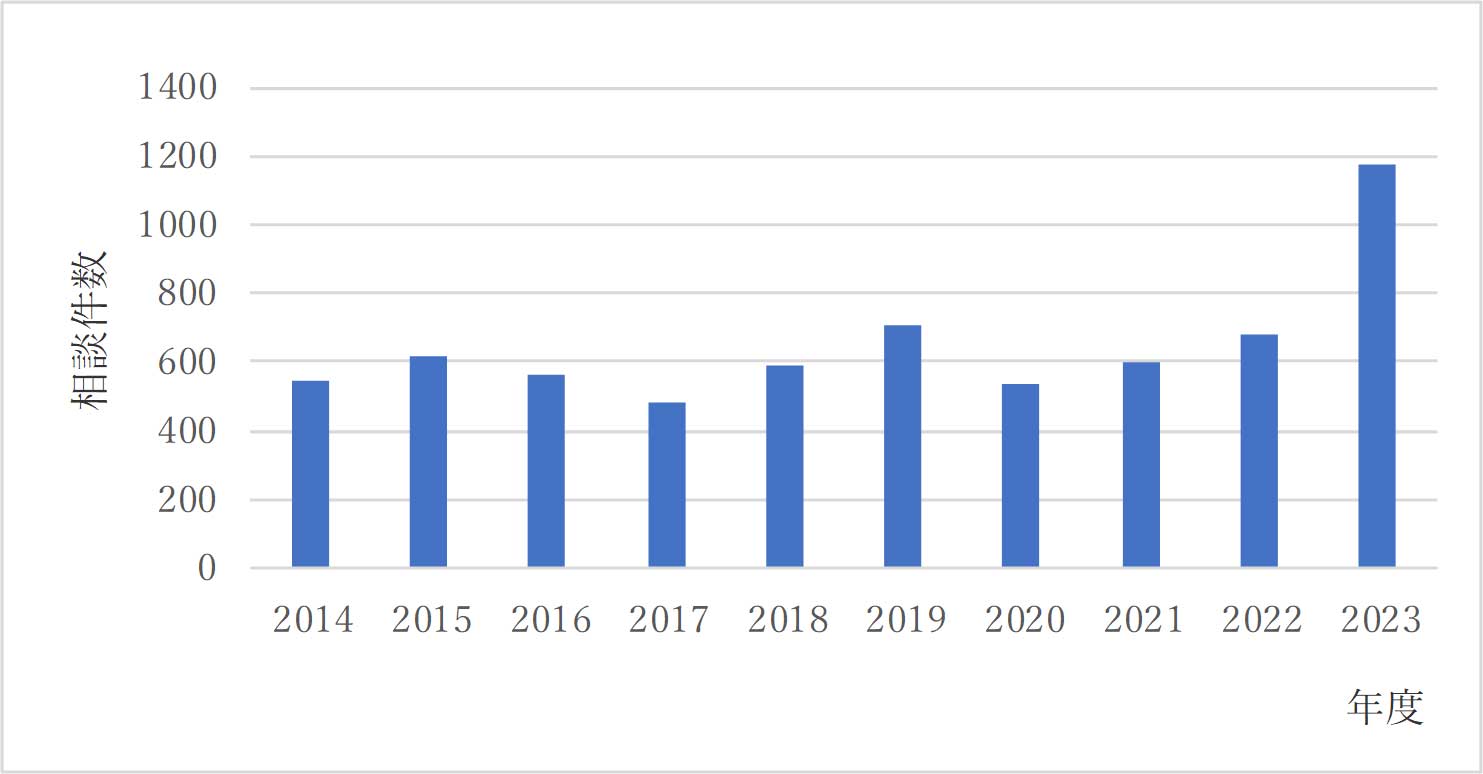

全国における相談件数

全国のペストコントロール協会へのトコジラミの相談件数の推移は表のとおりであり、近年増加傾向が見られています。

トコジラミの生息場所と健康被害

- 生息場所

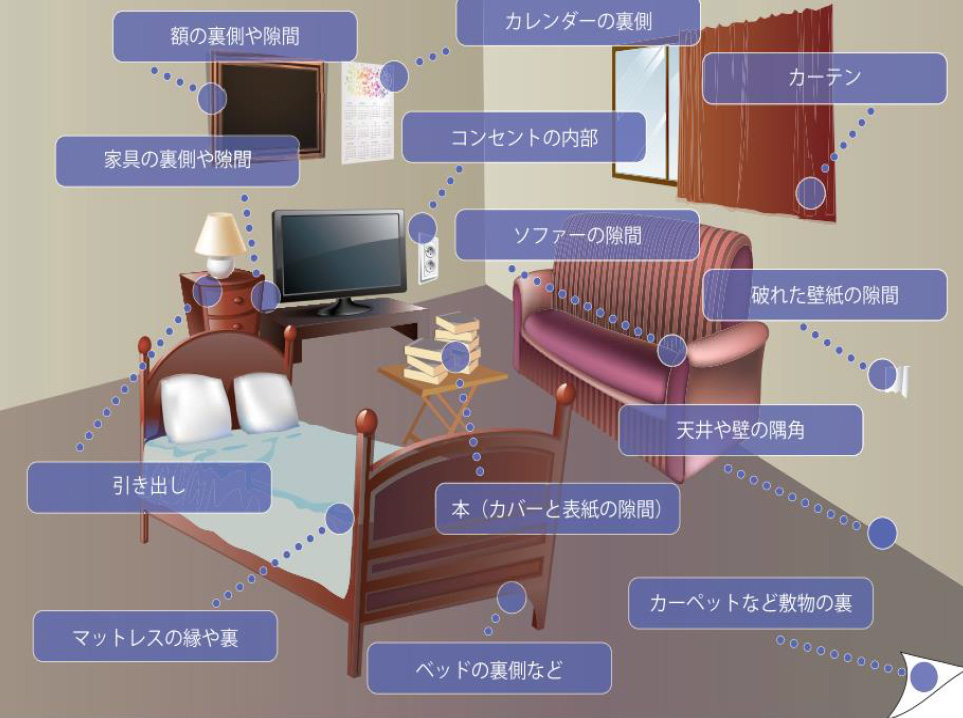

- トコジラミは暗く狭いところを好み、ソファーの隙間やマットレスの縁や裏などの下図のような隙間に生息します。夜行性の昆虫で、夜になると就寝中の人を吸血します。吸血したトコジラミは生息場所の周辺に血糞と呼ばれる茶色~黒い液体状の糞をします。

- 健康被害

- トコジラミに刺されると赤い皮疹ができ、激しい痒みを伴います。不眠症、神経障害、発熱などの症状が出ることもあります。

- 今のところ病原菌を媒介することは報告されていません。

出典:(一財)日本環境衛生センター

トコジラミを自宅に持ち込まないために

- 宿泊施設などに泊まる際やレジャー施設、入浴施設を利用する際は、トコジラミが生息していないか注意しましょう。ベッドやソファなどに糞による染みなどがないか確認します。消灯後、いったん照明を付けて、徘徊している虫がいないことを確認します。

- 宿泊先などでは、荷物を床などに直接置かず、バゲージラックを利用する、または浴室に置くなどしましょう。衣類もハンガーなどにかけ、壁面などに触れないようにする、またはビニール袋に入れて保管しましょう。

- 帰宅後に旅行バッグ内をチェックし、必要に応じてバッグごとビニール袋に入れて加熱処理を行うなど殺虫処理を行いましょう。

- 中古家具などとともに持ち込まれることもありますので、購入の際は、生息の痕跡がないか調べましょう。

トコジラミを見つけたら

上記のトコジラミの生息場所を探し、トコジラミを見つけた際の駆除方法には、殺虫剤の使用、スチームクリーナーなどによる熱処理、掃除機による吸引や寝具対策(洗剤水浸漬)などがあります。(詳細は「令和5年度 生活衛生関係技術担当者研修会資料 厚生労働省」参照)

しかしながら、個人で駆除するのは限界がありますので、早めにプロの防除業者への依頼も検討しましょう。

- 相談先

- 公益社団法人愛知県ペストコントロール協会

- 愛知県保健所

※なお、愛知県の保健所では駆除は行っておりません。 - 愛知県保健所

参考資料等

- 令和5年度 生活衛生関係技術担当者研修会資料 厚生労働省

- トコジラミQ&A 公益社団法人 日本ペストコントロール協会

- ブックレット「トコジラミ(ナンキンムシ)に気を付けましょう!」一財 日本環境衛生センター

- Dr.夏秋の臨床図鑑 虫と皮膚炎 夏秋優

- 衛生動物の事典(P262-265) 小松 謙之、平尾 素一

- 公益社団法人日本ペストコントロール 協会「機関紙」ペストコントロール 2024 10月号 No.208