顎口虫(がっこうちゅう)症

2023年6月 更新

顎口虫症(Gnathostomiasis)とは?

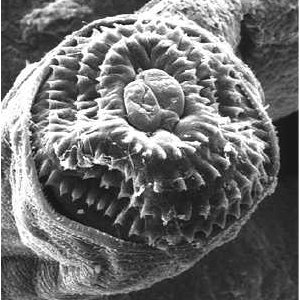

線虫の一種である、顎口虫属 (Gnathostoma)による寄生虫性感染症です。国内では有棘顎口虫、剛棘顎口虫、日本顎口虫、ドロレス顎口虫の4種が報告されています。顎口虫の成虫は、一般にイヌやネコそれにブタやイタチの胃や食道の壁に寄生しますが、ライギョ、コイ、ドジョウ、ナマズといった淡水魚やカエル、ヘビなどにも幼虫が寄生しています。

| 種 | 第1中間宿主 | 第2中間宿主(待機宿主) | 終宿主 |

|---|---|---|---|

| 有棘顎口虫 | ケンミジンコ | 淡水魚 (ライギョ、コイ、ドジョウ、ナマズなど) カエル、ヘビ | イヌ、ネコ |

| 剛棘顎口虫 | ブタ | ||

| 日本顎口虫 | イタチ | ||

| ドロレス顎口虫 | ブタ、イノシシ |

第二次世界大戦前後には、ライギョの生食による健康被害がけっこうあったそうです。また、1980年代以降には、輸入されたドジョウの「踊り食い」で剛棘顎口虫に罹った例が、これまでに約100件報告されています。

近年の感染事例として2022年に青森県で約300症例の報告があり、シラウオを加熱せず生食したことが原因だと考えられています。

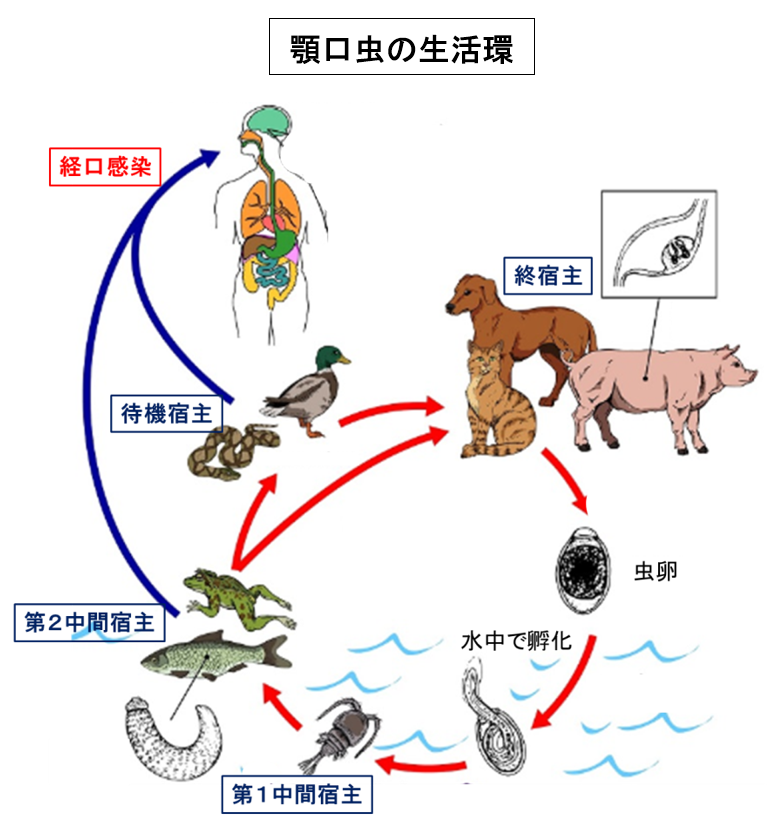

顎口虫の一生(生活環)

先ず宿主から排泄された虫卵は、ケンミジンコなどの第1中間宿主に食べられ、次にライギョやドジョウなどの第2中間宿主の魚に食べられることによって魚への寄生が成立します。寄生部位は、魚の筋肉……つまりは、刺し身などで食べるところです。

従って、ヒトへの感染はこれらの幼虫が生存している魚の筋肉を食べることによって発生します。これまでに輸入ドジョウの生食による多発例や、ヘビの生食による症例も報告されています。

ヒトの体の中に入った幼虫は、胃の壁を食い破って肝臓に達し、その後は体内を自由に動き回ってしまいます。そして、身体の表面に近い部位に移動することにより皮膚に顎口虫症特有の移動性限局性腫脹の皮膚病変が出現します。

【CDC_Gnathostomiasis_ParasiteBiology(Webページ)より引用】

症状

多くの例では痒み程度ですが時として非常な痛みを伴う皮膚爬行症(ひふはこうしょう)、あるいは皮膚顎口虫症などと呼ばれる(一般に体内移行症ともいう)病態が出現します。また、体内を自由に動きまわれることから、幼虫の侵入部位によっては重篤な症状を呈し、目の中に入り込んでしまい失明した事例、咽頭浮腫により(喉の中に入り込み喉が腫れてしまい)呼吸困難に陥った事例、頭蓋腔(頭の中)に入り込む脳障害を来した例なども報告されています。

治療としては、虫体を外科的に摘出することが1番の方法とされていますが、なかなか難しいようです。薬物としては、アルベンダゾールやイベルメクチンなどが使われています。

予防法

予防法には以下の方法があります。

- 淡水魚などについては生食を避け、中心部までしっかりと加熱して食べましょう。

- 寄生虫が死滅するよう適切に温度管理された淡水魚を食べましょう。

- 【温度条件】

- -20℃で3~5日間冷凍保管したもの

確実な治療法がないため、予防が大切です。淡水魚や爬虫類、両生類といったいわゆる“ゲテモノ”の生食には注意しましょう。