セアカゴケグモについて

2005年8月24日(2017年2月10日更新)

愛知県でのセアカゴケグモの発見

日本には生息しないとされていたセアカゴケグモ(Latrodectus hasselti)は、1995 (平成7)年11月に大阪府の臨海部を中心とした地域で初めて発見され、その後日本の各地で発見されるようになりました。愛知県では2005(平成17)年8月19日に初めて、中部国際空港(常滑市)の滑走路付近で生息が確認され、現在までに36市町村で発見されています。セアカゴケグモについて、これまでの本県内における発見状況とあわせてご紹介します。

セアカゴケグモの特徴

メスは、背中側が赤く目立ち(英名: Red back spider)、交尾後にメスがオスを食い殺すという伝説に基づく「後家グモ」の意味から、"セアカゴケグモ"と呼ばれています。

メスは、体長が約1cmで、全身が光沢のある黒色、細長い脚と腹部の背面の中央に赤〜オレンジ色の帯が目立ちます(写真1)。また、腹部の腹面に赤色の砂時計型の斑紋を有します。オスは、体長がメスの1/3以下の約3mmで、腹部は細く、背面は灰白色で中央に縁取りのある白い斑紋があり、その両側に黒紋が2列に並んでいます。

セアカゴケグモの生態・生息場所

繁殖時期は真夏で、卵嚢(卵を入れる袋)は球形で乳白色、直径約1〜1.5cmです(写真1)。一回に3〜5個の卵嚢を作り、約500匹の子グモが産まれます。この時期には活動が活発となるので注意が必要です。

生息場所は、屋外の建物の隅、道路わきの側溝の内部や蓋の隙間、フェンスの基部やベンチの隙間、庭石・墓石の間や窪み、コンクリートの割れ目など、日当たりが良く外敵から攻撃されにくい場所で不規則網を張ります。セアカゴケグモ自身に攻撃性はなく、驚かされると死んだふりをするなどおとなしい性質なので、素手で捕まえようとしない限り、咬まれることはほとんどありません。駆除は、成虫の場合、市販の殺虫剤(ピレスロイド系)を噴射し、卵嚢は踏みつぶすか巣ごと火器で燃やします。くれぐれも素手で触ってはいけません。

セアカゴケグモの毒

ゴケグモ属の毒はα-ラトロトキシンという神経毒で、死亡することは非常に稀ですが、乳幼児や高齢者は症状の進行が早く、重症化しやすいとされています。主な症状は激しい痛みで、他に発汗、発熱、発疹が起こる場合があります。ごく稀に全身症状を示すという報告があり、咬まれて3〜4時間後に吐き気、嘔吐、めまい、頭痛、高血圧、呼吸困難、排尿困難、全身の関節痛などです。胸部の痛みは、心臓発作による痛みと間違われることもあります。

セアカゴケグモの発見件数と県内での分布

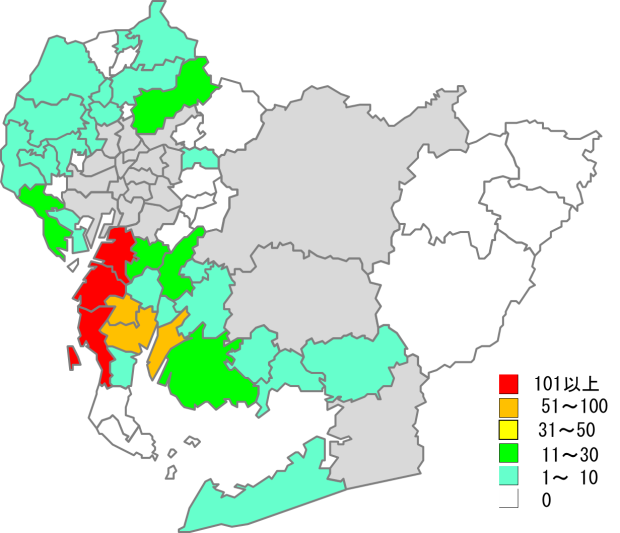

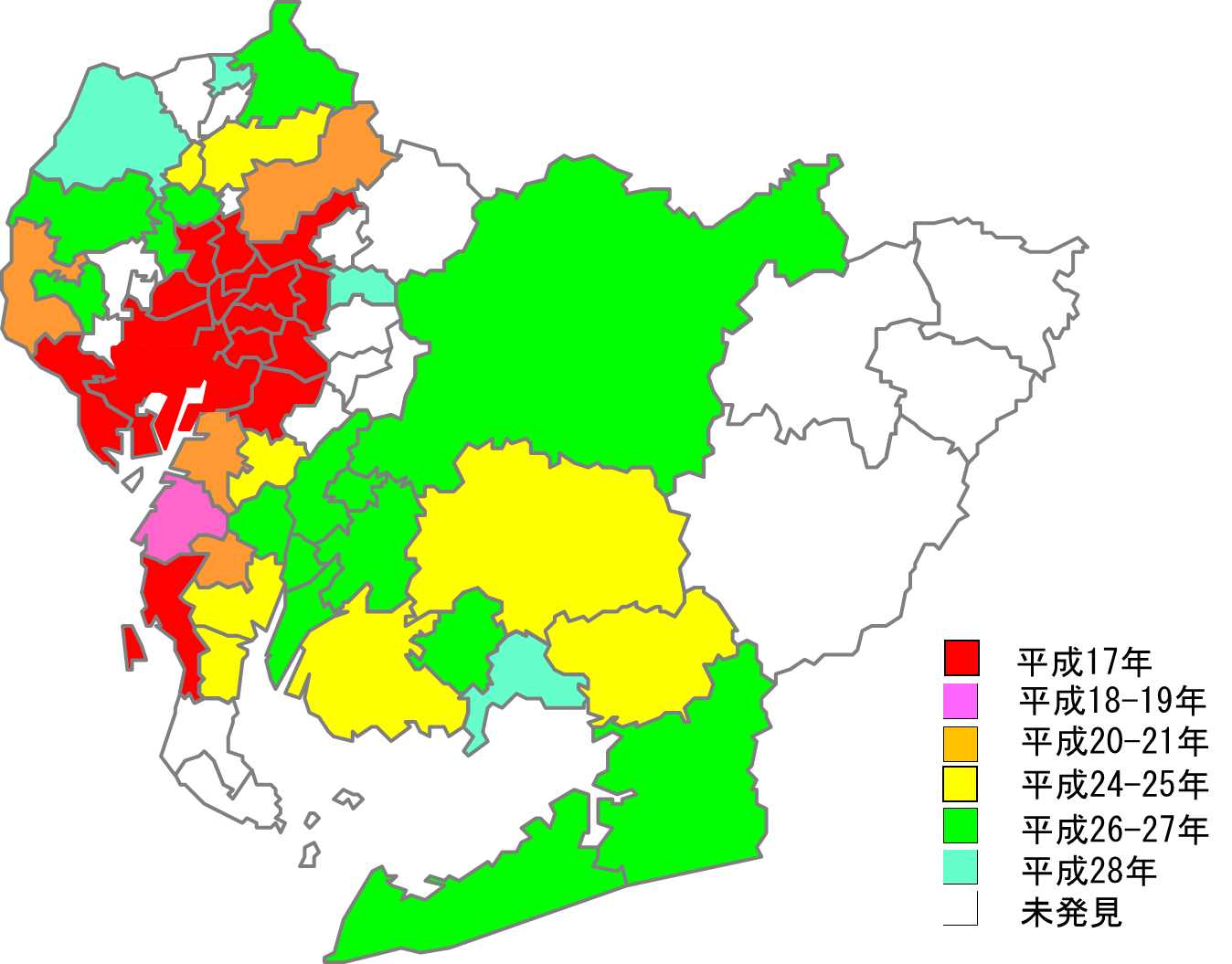

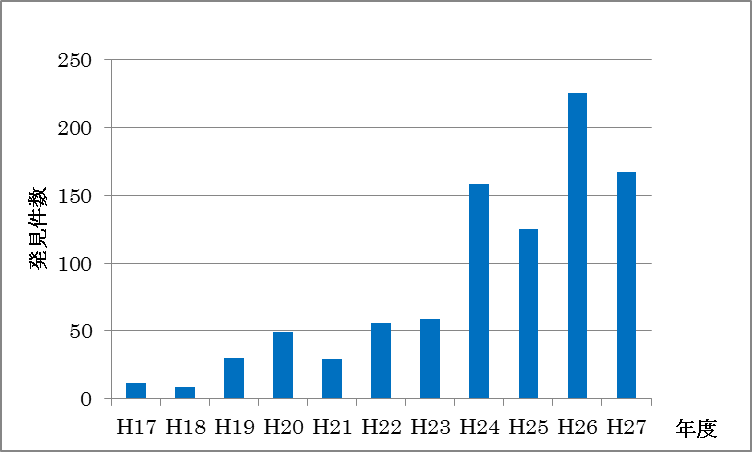

セアカゴケグモは、外国からの船舶が出入りする港湾部に多く発見されることから、積み荷、コンテナ、パレット等に付いてきた可能性が高く、愛知県では知多市、常滑市など、港湾や空港がある地域で多く発見されています(図1)。初めてセアカゴケグモが確認された2005(平成17)年度には、常滑市の中部国際空港内と、弥富市、飛島村で発見されています。その後、発見件数及び発見される市町村数は徐々に増えて内陸部からも報告があり、愛知県内でのセアカゴケグモの生息地域の拡大が危惧されます(図2、3)。

セアカゴケグモの出現時期

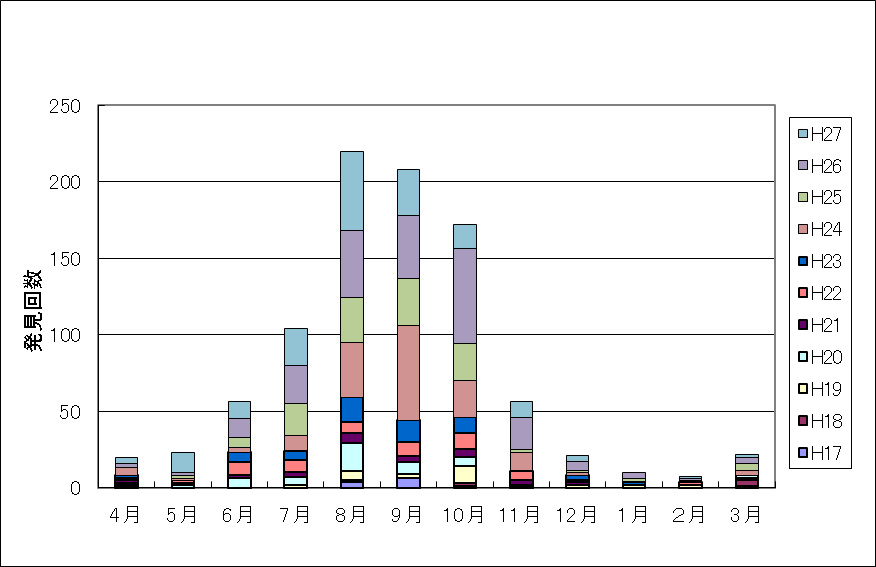

セアカゴケグモは、元来、オーストラリア、ニュージーランド、ニューギニア、インドなどの熱帯〜亜熱帯地域でその存在が報告されており、日本では夏が繁殖時期と考えられます。愛知県の月別発見件数をみても6月から増え始め、8〜10月が最も多く見つかっています。ただし、冬でも件数は少ないものの発見されていますので、年間を通して注意が必要です(図4)。

- ※発見件数の出典:

- 愛知県HP 愛知県セアカゴケグモ発見状況(愛知県ではセアカゴケグモの発生状況の集計を2019年3月末で終了しました。それに伴い、愛知県セアカゴケグモの発生状況のホームページは削除されました。)

参考資料等

・小野展嗣編:日本産クモ類、東海大学出版会、2009年。