委員会情報

委員会審査状況

県民環境委員会

( 委 員 会 )

日 時 令和7年3月13日(木) 午後0時58分~

会 場 第6委員会室

出 席 者

平松利英、村嶌嘉将 正副委員長

坂田憲治、伊藤辰夫、青山省三、いなもと和仁、ますだ裕二、柳沢英希、

高木ひろし、河合洋介、園山康男、阿部武史 各委員

環境局長、同技監、環境政策部長、地球温暖化対策監、資源循環推進監、

関係各課長等

<付託案件等>

○ 議 案

第1号 令和7年度愛知県一般会計予算

第1条(歳入歳出予算)の内

歳 出

第3款 県民環境費の内

第5項 環境対策費

第6項 自然環境費

第3条(債務負担行為)の内

廃棄物処理施設整備事業漁業影響調査

豊田環境保全センター跡地管理業務委託契約

弥富野鳥園施設設備整備工事

第 34 号 愛知県公害審査会の設置等に関する条例の一部改正について

(結 果)

全員一致をもって原案を可決すべきものと決した議案

第1号及び第34号

○ 閉会中継続調査申出案件

1 文化芸術の振興及び文化財の保護について

2 青少年の健全育成及び県民・NPOとの協働の推進について

3 男女共同参画社会の形成の促進について

4 生活環境及び自然環境の保全について

5 地球温暖化対策について

6 県民文化局及び環境局の行政運営について

<会議の概要>

1 開 会

2 議案審査(2件)

(1)理事者の説明

(2)質 疑

(3)採 決

3 委員長報告の決定

4 一般質問

5 閉会中継続調査申出案件の決定

6 閉 会

(主な質疑)

《議案関係》

【委員】

私からは、令和7年2月定例愛知県議会予算に関する説明書(1)128ページの(1)あいち地球温暖化防止戦略費のうち、カ住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金について伺う。

国では脱炭素社会に向けた住宅建築物における省エネ対策等の在り方、進め方について、中期、長期の取組がそれぞれあるが、中期である2030年に目指すべき住宅・建築物の姿として、再生可能エネルギーに関して新築戸建住宅の6割において太陽光発電設備が導入されていることと、省エネルギーに関してネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)基準の水準の省エネ性能が確保されていることという考え方が出ている。

愛知県でも住宅の脱炭素化に取り組むため、地球温暖化対策設備を住宅に導入する県民に対して市町村との協調により補助を実施してきているが、この補助金は当初2003年度に太陽光発電設備に対する補助制度として創設され、その後、対象となる設備を徐々に追加しながら、20年以上に渡って継続的な導入支援制度として進められてきた。協調補助を実施する市町村の数も、来年度はついに54の全ての市町村が実施する見込みとなったと聞く。

そこで、まずは本年度の予算措置状況と、協調市町村の状況について伺う。

【理事者】

本年度の住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金は、再生可能エネルギーの自家消費の拡大や災害時にも役立つ蓄電池への補助を拡充したことなどにより、前年度予算の1億6,000万円から2倍以上の大幅増額となる3億4,000万円を措置している。この補助金は、県民に対し住宅用の地球温暖化対策設備の導入を呼びかけるため、県と市町村が協調して補助を実施する重要な施策として、全ての市町村で制度が導入されるよう働きかけてきた。その結果、2024年度は52市町村で制度導入済みとなり、来年度の2025年度は未導入の2市町も制度を導入し、全ての市町村で協調補助を実施する見込みとなった。

【委員】

本年度、2024年度予算において市町村の要望を踏まえ、蓄電池への補助を拡充したということだが、蓄電池は太陽光発電設備で発電した再生可能エネルギーを効率的に利用でき、レジリエンス強化にも役立つものである。そのため、地震や風水害などの災害への備えや、また、昨今、電気代が高騰する中でこの4月以降に大手電力会社の電気料金の値上げもあるので、少しでも電気代を節約するために、この太陽光発電や蓄電池の導入を検討する人も多いと考える。

そこで、2025年度予算案の住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金のうち、蓄電池に対する補助について、その内容と協調市町村の見込みを伺う。

【理事者】

2025年度の住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金は、市町村要望を踏まえ、前年度から1億9,200万円増額の5億3,200万円としているが、この増額の大半は蓄電池の増額によるものであり、蓄電池に係る予算額は約4億8,000万円となっている。この蓄電池の補助については本年度から補助基準額を10万円から40万円に増額し、15万円以上の場合は県の補助率を4分の1から2分の1へ拡充している。

これにより、補助上限額を15万円以上とした市町村数は、拡充前の2023年度の1市から本年度の実績は17市町村、また2025年度見込みは36市町村へ増加している。本県としては、今後も市町村に対し蓄電池をはじめとする住宅用地球温暖化対策設備への補助の一層の拡充を呼びかけ、県民に使ってもらいやすい補助金としていく。

【委員】

私も、太陽光発電の関係で127ページの最下段、あいちペロブスカイト太陽電池推進協議会の費用がエのペロブスカイト太陽電池普及拡大プロジェクト推進費として挙がっているので伺う。

去年12月に開催されたあいちカーボンニュートラル戦略会議において、ペロブスカイト太陽電池普及拡大プロジェクトが事業化すべきプロジェクトとして選定され、新年度から予算をつけてこれからを考えていこうというキックオフの予算だと聞いている。

ペロブスカイト太陽電池は既に各地、各所で説明を受けているので皆まで言わないが、私も初めて名前を聞いたときはもう10年程前で、一期目の途中だったと思うが、一般質問でペロブスカイト太陽電池を取り上げようと思ったら、当時の環境部の担当者は「それは何か」と言っていた。さすがに知らないかと思っていたら、ここ数年で本当に注目されて、ノーベル化学賞などにも宮坂力教授の名前が毎回挙がるほどで、いよいよ次世代エネルギーの切り札にこの国産の技術が、ようやくネクストバッターズサークルに上がってきたかと大いに期待している。もちろんこれで折を見て、愛知県としてもこの推進協議会を立ち上げて加速化させたいという意気込みの強い事業だと聞いている。

ついては、まず、このペロブスカイト太陽電池について、県が認識している将来性と本プロジェクトのどのような点を評価したのか伺う。

【理事者】

ペロブスカイト太陽電池については、軽量で柔軟性があるなどの特徴を生かし、これまでの太陽電池が設置困難であった壁面や耐荷重の低い屋根などにも設置することができ、再生可能エネルギーの導入拡大へ大きな役割を果たすことが期待されている。

また、そのエネルギー変換効率については、直近10年間で約1.5倍に向上するとともに、セルの発電効率の最高値は26.7パーセントという記録も出ており、シリコン太陽電池をしのぐ可能性が期待されている。

今回のプロジェクトについては、県内の公共施設や民間施設を幅広く実証導入の対象とするとともに、開発メーカーと電力小売事業者等が緊密に連携し、ペロブスカイト太陽電池の生産から社会実装までを一貫して推進する点が、本県の再生可能エネルギー導入量の飛躍的な増大に貢献するものとして高く評価された。

【委員】

やはり電力の変換効率が技術的に上がってきたことが、一気に実用化に向けて加速している背景だと認識した。

最近テレビCMでもよくやっているが、曲げられて圧倒的に軽いので曲面にも設置できるなど非常にメリットも多い。加えて私としては主原料のヨウ素も国産で賄うことができてサプライチェーンが国内で完結できる点も非常に強い大きなメリットだと認識している。

少し意地悪な質問だが、そうとはいえ、やはりよいことばかりではなくて、例えば、寿命が短いとか、例えば温度や湿度といった環境影響を非常に受けやすいとか、あるいは若干だが鉛を含んでいるので有害ではないかなど、いろいろ課題もあるが、ペロブスカイト太陽電池に対する懸念点は県としてどのように認識しているのか。

【理事者】

ペロブスカイト太陽電池の課題であるが、ペロブスカイト太陽電池は発電効率が著しく向上しているものの、太陽電池の面積を広く造ると均一性が少し乱れて発電効率が低下することがあり、現在、開発メーカーにおいてこの向上に取り組んでいる。

また、委員からの指摘のあった耐用年数も、まだシリコン太陽電池に対して短い。そのほか鉛等の課題などもあり、開発メーカーで現在検討している。県としては、今回、関係者と多く連携して実証導入を推進することにより、開発メーカーの研究も促進していきたい。

【委員】

メリット、デメリット双方しっかり検証の上、今回、正式に立ち上げるということなので、大いに期待して、大いに応援したい事業だと思っている。特に中部電力ミライズ株式会社はもちろん電力会社であるが、我々が県内調査で株式会社アイシンを視察したときに、スプレーの吹付け技術、車体の塗装の技術なども生かされていて、大変素晴らしい技術力の中でこれからペロブスカイト太陽電池の量産体制に入っていきたいと言っていた。やはり実証実験を行うには一民間企業では限界があるため協議会を立ち上げようと、今年の1月からあいちペロブスカイト太陽電池推進協議会の設立に向けてメンバーの募集を始めたということである。案内も見たが、学識者、有識者や民間の事業者あるいは括弧で市町村や一部事務組合も含むとも書いてあったので、県内の市町村にもぜひ呼びかけてもらい、広くメンバーを募ってほしい。

これは3月末までが申込みの期限と書いてあった。今は手挙げ式で募集しているだけと聞いているが、ぜひ、県から声をかけてほしい。大手の株式会社アイシンと中部電力ミライズ株式会社がメインなので少しそこに気を遣うかもしれないが、希望して集まったメンバーだけではなくて広くメンバーを構成してほしいと思う。現在の申込状況や、今後取り組んでいくこと、あるいは推進協議会のメンバーの規模感なども含めて教えてほしい。

【理事者】

推進協議会の申込状況については、これまでに建設業者や住宅メーカーをはじめ、建材メーカー、太陽光発電の施工・メンテナンス業者、市町村、その他ペロブスカイト太陽電池の社会実装への貢献ができる業種など52という多くの事業者、団体から参画の申込みをもらっている。

委員から指摘のあったように、基本、手挙げ式になっているが、我々がどうしても必要だと考えられる事業者には、こちらからこういうプロジェクトをやっているという話をして参画してもらったところもある。

時期は未定だが、この推進協議会を来年度の早いタイミングで立ち上げて、ペロブスカイト太陽電池の導入可能性や導入の拡大に当たっての課題、その解決策などについて議論をスタートしていく。

また、推進協議会での議論を踏まえた上で、本地域におけるペロブスカイト太陽電池の導入可能量をできるだけ明確にし、企業が将来の見通しを立てやすくできたらよいと思っている。

まずは、県有施設において実証導入を実施してモデルケースをつくっていきたい。

さらにその上で、市町村の公共施設や民間の施設を対象にして、県が公募を行って様々な場所での実装導入を進めることで、本地域のペロブスカイト太陽電池の導入可能性の幅を広げ、普及拡大に取り組んでいく。

【委員】

新年度早々に、早い時期に立ち上げたいと理解した。一点だけ確認する。今、推進協議会をまずは立ち上げて、その後に市町村に実証箇所の提供を求める募集をするという答弁だった。それも併せて答弁してほしいが、実は、私の地元の東浦町も、ぜひこれをやりたい、最初から手を挙げたいと言っている。むしろ、ペロブスカイト太陽電池をどこでもよいので自分の施設にどんどん設置してほしい、と言っているところもある。あるいは、知多半島の地形的にも、鉄道も高速道路も公共施設もたくさんあって、そこにどんどん実証実験として使ってほしいという思いを持って推進協議会のメンバーに手を挙げているが、もしかしたら、設置場所の提供という意味ではその次の募集でもよいのか、その辺りがどういう立てつけなのか教えてほしい。また、もう一つは要望だが、先日、JR東海が新幹線の防音壁全てを提供してペロブスカイト太陽電池の設置をしていきたいと発表したように、今、鉄道事業者などはそういう壁面を使ってやると言っているところもある。特にこの愛知県で推進協議会を立ち上げていくならば、愛知県、名古屋市にはたくさんのトップメーカーがあるので、そういったところにもぜひ声を掛けて、推進協議会をよいメンバーで、よい議論を引っ張っていくように県がしてほしいと思う。要望も含めて答弁をお願いする。

【理事者】

先ほど52の事業者、団体が集まっていると答弁した。県としてもこれほど反響があって非常にうれしく思っており、規模感としてはできればもう少し増やしたいと思っている。

それから県が対象施設の公募を行うことについては、委員が言ったように、既に市町村も推進協議会に入っているが、今回入っている市町村で足りるのか、この推進協議会でどれだけできるかについては、考え方もまだ確定しているものはない。先ほどの課題などもあるので、それをできるだけ解消できる実証事業について、速やかに実施できる環境を整える支援ができたらと思っている。

《一般質問》

【委員】

私からは、豊かな海づくりで栄養塩について伺う。

愛知県には三河湾という知多半島と渥美半島に囲まれた波の静かな内湾がある。簡単に説明すると、この三河湾の海域は地域の人たちからは釣りや潮干狩り、海水浴場や観光地としても親しまれてきたが、海水の交換が少ない閉鎖的な水域でもあるため、どうしても汚濁物質が蓄積しやすく、赤潮の発生が多い地域でもあった。

そこで、少しでもきれいな海にしようと取り組んできた結果、濁りのないきれいな海になり過ぎてしまい、今度は海の幸であったアサリやノリなどが育たなくなってしまった。この地域には昔から海から得る海産物で生計を立てている人々も多く、今までは豊富に獲れていた海の幸が激減し、困ってしまっているのが漁業関係者や加工業者、そして海の恩恵を受けていた私たち消費者である。愛知県の水産業は沿岸漁業や養殖業が盛んであり、アサリやガザミ、クルマエビ、養殖ではウナギやアユ、そして、全国でも評価の高いおいしいノリがある。きれいな海になったものの豊かな海産物が育たなくなってしまったため、現在、愛知県では栄養の豊富な豊かな海ときれいな海の狭間で、アサリの育ちやノリの色づきに影響を与えるリンや窒素、クロロフィルについて愛知県矢作川浄化センターや愛知県豊川浄化センターから餌料環境調整の実証を行っている。

そこで今回の質問だが、三河湾の大部分において、全窒素、全リンの類型がⅡ類型となっているが、そもそもどのような考えからⅡ類型と指定されているのか教えてほしい。

【理事者】

三河湾の全窒素、全リンに係る類型指定は、海域の水質汚濁の状況や利用目的等を踏まえ、1995年10月に県が指定している。三河湾のうちⅡ類型となっている湾央部と湾口部の海域は、当時及び将来においてエビ類やカニ類などの底生魚介類、イワシ類等の魚類、ノリ、アサリ、漁場等の水産利用に加え、沿岸域で水浴利用があることを踏まえ、国の告示に定められた利用目的に応じて設定したものである。

【委員】

現在行っている水質の保全と「豊かな海」の両立に向けた社会実験は矢作川と豊川の二つの浄化センターで実施されており、その結果から流出期間の延長なども試みているが、その頒布範囲の結果を見ると、その周辺での効果は見られるものの、なかなか日間賀島や篠島までは及んでいない。日間賀島や篠島の漁業関係者からは効果がほぼないという声ももらっている。

そこで、現在行っている社会実験をどのように環境局は評価しているのか教えてほしい。

【理事者】

社会実験による漁業への効果については、学識経験者、漁業関係者、関係市等行政機関を構成員とする愛知県栄養塩管理検討会議において検証され、本年2月に最終報告書が取りまとめられた。報告書では、窒素、リンの増加放流により海域の栄養塩類と植物プランクトンであるクロロフィルa濃度が増加した範囲は、濃淡はあるものの湾域全体に広がることが示されている。

また、社会実験を行った2022年度と2023年度の2年間は離島周辺も含めて実験前の2017年度から2021年度の5年間に比べ良質なノリが長期間出荷されている。これらの2年間の社会実験ではノリ、アサリへの効果が見られたことや顕著な窒素、リン濃度の上昇、極度の赤潮の発生等の環境への影響は確認されなかったことなどから、引き続き、環境への影響と漁業の状況をモニタリングしながら、2027年度まで社会実験を継続する。

いろいろな資料を見ても、クロロフィルa、そしてリンに関しては結構頒布が広いが、窒素に関しては流域の辺りでは広がりを見せるが、遠くまではなかなか頒布していないと感じる。

先日2月18日に自由民主党愛知県議員団水産振興議員連盟の総会が開かれたが、そこで現在の窒素やリンの基準値をそれぞれ0.1ミリグラムパーリットルと0.01ミリグラムパーリットル上げてほしいという話や類型の見直し等ができないかといった話も聞いた。

基準値を上げる場合、法令等の課題、三河湾内の水質への影響も考慮しなければならないと思う。現在失われている豊かな海を再生していく考えの中で、三河湾は県の管理、伊勢湾は国と県の管理だと記憶しているが、漁業者からの声に対して愛知県は類型の見直しについてどのように取り組んでいくのか伺う。

【理事者】

愛知県栄養塩管理検討会議では、漁業生産に必要な望ましい栄養塩濃度として、全窒素で0.4ミリグラムパーリットル以上、全リンで0.04ミリグラムパーリットル以上と示された。これは三河湾のⅡ類型海域における環境基準値、全窒素の0.3ミリグラムパーリットル、全リンの0.03ミリグラムパーリットルよりも高く、現行類型の見直しが必要とされた。

この類型見直しに関しては、これまで国の告示で、当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならないように配慮すること及び水域の利用目的に水浴が規定されていたため、現在の水域類型よりも窒素、リンの基準値を高くする、いわゆる類型を緩和する方向への見直しは事実上困難であった。しかし、本県からも国へ働きかけを続けた結果、去る2月14日、国の告示等が改正され、地域の実情に応じた柔軟な見直しが可能となった。これを受けて県では、来年度から県管理の三河湾について、類型指定の見直しに必要な将来水質の予測等を行う。

今後も漁業者の思いに寄り添い、水質の保全と豊かな海の両立に向けて取り組んでいく。

【委員】

今後とも環境への影響は引き続きモニタリングしていく必要が絶対あると思うが、栄養塩の増加運転を含めた豊かな海づくりに対しても、引き続き理解を得ながら、今回は三河湾だが、愛知県の海がきれいで豊かな海となるようお願いして、私からの質問を終わる。

【委員】

私からは、市町村が地球温暖化対策を推進するための県の支援や連携した取組について伺う。

愛知県では地球温暖化対策として、あいち地球温暖化防止戦略2030(改定版)を策定し、2030年度までに温室効果ガス総排出量を2013年度比で46パーセント削減するという目標を掲げている。この目標達成に向けては、本県のみならず愛知県内54市町村それぞれの取組や本県と市町村が連携した取組が不可欠である。市町村は住民に最も身近な公共団体であり、地域における地球温暖化対策を推進する重要な役割を担っている。特にカーボンニュートラルの実現に向けて市町村は、温室効果ガス排出量削減目標を設定し、計画を策定した上で、住民や企業の取組を促進する必要がある。

しかしながら、小規模な市町村などでは、専門的知識や財源、人材の不足が課題となっている。環境省のホームページでは、地域脱炭素における地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトから、地域における温室効果ガス排出量の削減目標や施策について定める計画、いわゆる地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計画(区域施策編)の全国の策定状況が確認できるが、愛知県でも、まだ計画が策定できていない自治体がある。私の選出区の三つの自治体のうち二つの自治体でもまだ実行計画が策定されていない。

また、例えば、春日井市では、既に実行計画を策定し、J-クレジット制度を活用した取組が行われている。J-クレジットとは、日本国内で温室効果ガスの排出削減や吸収量をクレジットとして国が認証し、取引可能にする制度であり、春日井市内の温室効果ガス排出量のうち21トンについて、長野県木曽郡木曽町の森林整備により見込まれる吸収量でオフセット、埋め合わせ、相殺している。

このような先進的な取組を展開する市町村がある一方で、地球温暖化対策の必要性を認識し、実行計画は策定していても具体的な取組が十分進んでいない自治体もある。あいち地球温暖化防止戦略2030(改定版)に掲げられた目標を達成するためにも、まずは、市町村職員の人材育成を進め、実行計画の策定を支援するとともに、市町村の取組に対する支援や市町村と連携した取組を促進することが求められる。

そこで二つまとめて伺う。一つ目は、市町村職員の人材育成や市町村の実行計画(区域施策編)の策定支援についてである。小規模市町村を中心に市町村では専門知識が不足している傾向がある。県として市町村職員の人材育成をどのように進め、また市町村の実行計画(区域施策編)の策定支援をどのように行っていくのか。

二つ目の質問として、市町村の取組に対する支援や市町村と連携した取組について伺う。市町村の取組を加速するためには、県の支援や連携した取組を進めることが重要である。県として市町村が地球温暖化対策を推進するため、どのような支援や連携した取組を行っていくのか。以上につき当局の見解を教えてほしい。

【理事者】

市町村職員の人材育成については、毎年4月に新たに環境行政に携わることとなった市町村職員等を対象にした研修会を開催し、その中で地球温暖化対策についても研修を実施している。

また、毎年5月には、地球温暖化対策に関する市町村との連絡会議を開催し、県の施策の紹介や意見交換を行うとともに、ZEBの認証を取得している愛知県環境調査センターで、様々な省エネや再エネ技術の見学会を開催している。

その他、あいち地球温暖化対策フォーラムや省エネセミナー等を開催する際には、市町村職員にも参加を呼びかけるなど様々な形で市町村職員の人材育成を推進している。

次に、市町村の実行計画(区域施策編)の策定支援については、市町村における実行計画の策定を推進するため、2018年度から毎年度集合研修を開催している。また、計画を策定していない、もしくは改定が必要な市町村に対しては、専門家の派遣による個別支援を行っており、これまでに31市町村に対して個別支援を実施した。

こうした支援の結果、現在39市町村で計画を策定し、策定率は72パーセントとなっており、令和5年度の値ではあるが全国平均の39パーセントを大きく上回っている。今後も引き続き、市町村職員の人材育成を進めるとともに、実行計画の策定をしっかりと支援していく。

次に、二点目の市町村への支援、また、連携した取組であるが、まず、市町村に対する資金面での支援、連携として、住宅用地球温暖化対策設備の市町村との協調補助を行い、継続的に実施している。また、補助制度を創設していない市町村に対しても制度の創設を働きかけており、今年度は52市町村、来年度は全市町村と協調補助を実施する予定である。

さらに、あいち森と緑づくり税を活用し、緑のカーテンの設置や環境学習講座の費用について、今年度は16市町村に対して支援を実施している。

次に、普及啓発面では、愛知県地球温暖化防止活動推進員を小学校等に派遣するストップ温暖化教室を継続的に実施しており、市町村からの要望に基づき、今年度は47市町村に推進員を派遣し、約9,600人が受講した。また、17市町村が主催する22のイベントにも県職員や推進員がブースを出展している。

次に、産業・業務部門についてだが、2023年11月に、あいち脱炭素経営支援プラットフォームを設立し、35市町村をはじめ、国、金融機関、経済団体等の60機関が連携して、地域ぐるみで中小企業の脱炭素経営を支援している。

最後に、地球温暖化への適応策であるが、今年度から市町村事務となった熱中症特別警戒アラートの発表時に開設されるクーリングシェルターの指定について、担当者向けの研修会を開催するとともに、来年度はクーリングシェルターの認知度向上のため、本県独自に製作するのぼり旗やポスターを市町村に配布し、支援していく。

このような取組を通じて、今後も市町村と連携して地球温暖化対策を進めていく。

【委員】

私からは浄化槽の維持管理の推進について伺う。

全国的に災害、地震等が発生していく中で、浄化槽は維持管理が容易で災害に強いという観点から、近年では下水道に代わる汚水処理施設として一層重要な役割を担っていると思う。しかしながら、浄化槽はその維持管理を怠れば本来の処理能力が発揮できず放流水質が悪化し、ひいては周辺の生活環境や公衆衛生上の問題につながっていくことも懸念されている。このようなことからも、保守点検、清掃、法定検査という三つの浄化槽の維持管理は大変重要であると私も認識している。

こうした中、国は、都道府県が浄化槽の設置に関する情報や維持管理の実施状況を明確に把握し、適切な維持管理がなされていない浄化槽への指導を強化するということで、浄化槽の適正管理を図るために、令和元年度に浄化槽法を改正し、都道府県に浄化槽台帳の整備を義務づけたと思う。これは我が党の杉浦正和議員が本会議でも取り上げた。

そこで、本県における浄化槽台帳の整備状況をまず教えてほしい。

【理事者】

本県では、浄化槽法が改正された令和元年に、従前の愛知県浄化槽台帳システムの改修に着手し、市町村や法定検査を行う指定検査機関と情報共有できるようネットワークを構築した。また、浄化槽台帳に入力されているデータについては、関係者から情報収集し、翌令和2年度から令和5年度まで4年かけて精査している。さらに本年度は、下水道や農業集落排水などの情報を収集して浄化槽台帳のデータに反映させる作業を実施し、間もなく浄化槽台帳の改修を完了する予定である。

【委員】

今年度中には整備ができる状況と理解した。

令和6年6月14日に、一般社団法人全国浄化槽団体連合会から、我が自由民主党浄化槽推進議員連盟及び公明党浄化槽整備推進議員懇話会に対して緊急要望が提出され、この両議員連盟は浄化槽法の改正を目指す旨の決議を行ったと聞く。

主な決議内容は、まずこの維持管理業務を履行していない浄化槽管理者に対して、都道府県知事から不履行であることを通知する制度を創設すること、そして、この通知を的確に実施するために、保守点検及び清掃の実施状況について、保守点検業者は県へ、清掃業者は市町村へ報告することを義務化するといったものである。決議内容に基づいて法改正された場合、浄化槽の保守点検及び清掃、さらには法定検査といった維持管理の実施率が向上することが非常に期待される。この法改正の内容を効果的に実施するためには、維持管理情報の収集、浄化槽台帳への紐づけ、浄化槽管理者への通知、通知後の浄化槽管理者へのサポートについて、指定検査機関、保守点検業者、清掃業者、市町村といった多くの関係者が協力して行っていく体制づくりが必要であると思うが、この辺りに関して県としてどのように考えているのか伺う。

【理事者】

本件では、指定検査機関、保守点検業者、清掃業者、県関係課室、保健所設置市を構成員とする愛知県浄化槽協議会を令和3年3月に設立し、これまで点検項目の統一化や点検記録表の作成などを行ってきた。本年も3月4日に当協議会を開催し、今後の法改正の具体的な内容について情報共有するとともに、法改正に沿った維持管理情報データの収集や浄化槽管理者への通知及びサポートを効率的、効果的に行う手法などについて協議を進めていくことを確認した。

今後とも関係機関と協議の上、体制づくりを進め、維持管理の実施率向上を目指していく。

【委員】

3月4日に協議会を開催して法改正を踏まえた協議を始めたが、既に独自のシステムにより情報を管理している保守点検業者や清掃業者がいると想定される。この保守点検及び清掃の実施状況の収集方法をどのように構築していくのか伺う。

【理事者】

自民党及び公明党の議員連盟決議における浄化槽法改正案では、保守点検及び清掃の実施状況の収集については、電子的方法による報告が原則とされている。現在、保守点検及び清掃の実施状況は、保守点検業者や清掃業者がそれぞれ独立して管理しており、管理方法が異なっている。そのため、保守点検及び清掃の実施状況の報告については、各保守点検業者及び清掃業者の負担軽減を図るため、関係団体等の意見を聞き取り、協議会で丁寧に議論を重ねていくことにより、最適な方法について検討を進めていく。

【委員】

最後に要望するが、この浄化槽の維持管理の実施率向上のためには関係機関の協力はやはり不可欠だと思うので、法改正により環境が整いつつあることから協議を加速するとともに、関係機関の意見を十分に配慮した上で体制づくりを行ってほしいと思う。浄化槽の維持管理の実施率向上に努めていくように要望して、質問を閉じる。

( 委 員 会 )

日 時 令和7年3月13日(木) 午後0時58分~

会 場 第6委員会室

出 席 者

平松利英、村嶌嘉将 正副委員長

坂田憲治、伊藤辰夫、青山省三、いなもと和仁、ますだ裕二、柳沢英希、

高木ひろし、河合洋介、園山康男、阿部武史 各委員

環境局長、同技監、環境政策部長、地球温暖化対策監、資源循環推進監、

関係各課長等

委員会審査風景

<付託案件等>

○ 議 案

第1号 令和7年度愛知県一般会計予算

第1条(歳入歳出予算)の内

歳 出

第3款 県民環境費の内

第5項 環境対策費

第6項 自然環境費

第3条(債務負担行為)の内

廃棄物処理施設整備事業漁業影響調査

豊田環境保全センター跡地管理業務委託契約

弥富野鳥園施設設備整備工事

第 34 号 愛知県公害審査会の設置等に関する条例の一部改正について

(結 果)

全員一致をもって原案を可決すべきものと決した議案

第1号及び第34号

○ 閉会中継続調査申出案件

1 文化芸術の振興及び文化財の保護について

2 青少年の健全育成及び県民・NPOとの協働の推進について

3 男女共同参画社会の形成の促進について

4 生活環境及び自然環境の保全について

5 地球温暖化対策について

6 県民文化局及び環境局の行政運営について

<会議の概要>

1 開 会

2 議案審査(2件)

(1)理事者の説明

(2)質 疑

(3)採 決

3 委員長報告の決定

4 一般質問

5 閉会中継続調査申出案件の決定

6 閉 会

(主な質疑)

《議案関係》

【委員】

私からは、令和7年2月定例愛知県議会予算に関する説明書(1)128ページの(1)あいち地球温暖化防止戦略費のうち、カ住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金について伺う。

国では脱炭素社会に向けた住宅建築物における省エネ対策等の在り方、進め方について、中期、長期の取組がそれぞれあるが、中期である2030年に目指すべき住宅・建築物の姿として、再生可能エネルギーに関して新築戸建住宅の6割において太陽光発電設備が導入されていることと、省エネルギーに関してネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)基準の水準の省エネ性能が確保されていることという考え方が出ている。

愛知県でも住宅の脱炭素化に取り組むため、地球温暖化対策設備を住宅に導入する県民に対して市町村との協調により補助を実施してきているが、この補助金は当初2003年度に太陽光発電設備に対する補助制度として創設され、その後、対象となる設備を徐々に追加しながら、20年以上に渡って継続的な導入支援制度として進められてきた。協調補助を実施する市町村の数も、来年度はついに54の全ての市町村が実施する見込みとなったと聞く。

そこで、まずは本年度の予算措置状況と、協調市町村の状況について伺う。

【理事者】

本年度の住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金は、再生可能エネルギーの自家消費の拡大や災害時にも役立つ蓄電池への補助を拡充したことなどにより、前年度予算の1億6,000万円から2倍以上の大幅増額となる3億4,000万円を措置している。この補助金は、県民に対し住宅用の地球温暖化対策設備の導入を呼びかけるため、県と市町村が協調して補助を実施する重要な施策として、全ての市町村で制度が導入されるよう働きかけてきた。その結果、2024年度は52市町村で制度導入済みとなり、来年度の2025年度は未導入の2市町も制度を導入し、全ての市町村で協調補助を実施する見込みとなった。

【委員】

本年度、2024年度予算において市町村の要望を踏まえ、蓄電池への補助を拡充したということだが、蓄電池は太陽光発電設備で発電した再生可能エネルギーを効率的に利用でき、レジリエンス強化にも役立つものである。そのため、地震や風水害などの災害への備えや、また、昨今、電気代が高騰する中でこの4月以降に大手電力会社の電気料金の値上げもあるので、少しでも電気代を節約するために、この太陽光発電や蓄電池の導入を検討する人も多いと考える。

そこで、2025年度予算案の住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金のうち、蓄電池に対する補助について、その内容と協調市町村の見込みを伺う。

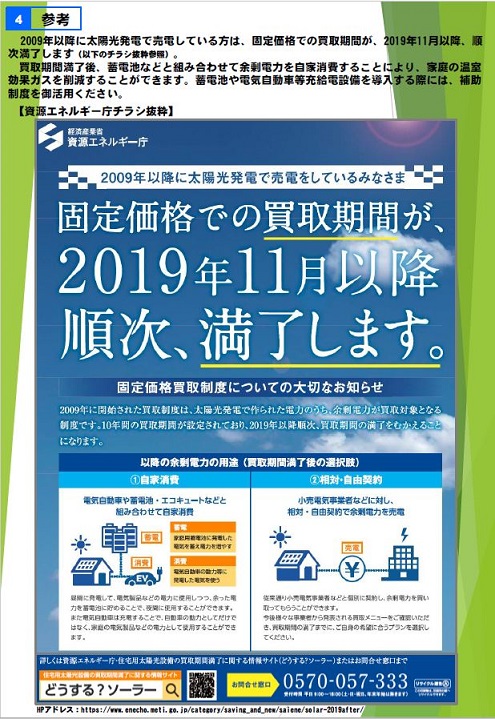

住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金チラシ(表面)

(裏面)

【理事者】

2025年度の住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金は、市町村要望を踏まえ、前年度から1億9,200万円増額の5億3,200万円としているが、この増額の大半は蓄電池の増額によるものであり、蓄電池に係る予算額は約4億8,000万円となっている。この蓄電池の補助については本年度から補助基準額を10万円から40万円に増額し、15万円以上の場合は県の補助率を4分の1から2分の1へ拡充している。

これにより、補助上限額を15万円以上とした市町村数は、拡充前の2023年度の1市から本年度の実績は17市町村、また2025年度見込みは36市町村へ増加している。本県としては、今後も市町村に対し蓄電池をはじめとする住宅用地球温暖化対策設備への補助の一層の拡充を呼びかけ、県民に使ってもらいやすい補助金としていく。

【委員】

私も、太陽光発電の関係で127ページの最下段、あいちペロブスカイト太陽電池推進協議会の費用がエのペロブスカイト太陽電池普及拡大プロジェクト推進費として挙がっているので伺う。

去年12月に開催されたあいちカーボンニュートラル戦略会議において、ペロブスカイト太陽電池普及拡大プロジェクトが事業化すべきプロジェクトとして選定され、新年度から予算をつけてこれからを考えていこうというキックオフの予算だと聞いている。

ペロブスカイト太陽電池は既に各地、各所で説明を受けているので皆まで言わないが、私も初めて名前を聞いたときはもう10年程前で、一期目の途中だったと思うが、一般質問でペロブスカイト太陽電池を取り上げようと思ったら、当時の環境部の担当者は「それは何か」と言っていた。さすがに知らないかと思っていたら、ここ数年で本当に注目されて、ノーベル化学賞などにも宮坂力教授の名前が毎回挙がるほどで、いよいよ次世代エネルギーの切り札にこの国産の技術が、ようやくネクストバッターズサークルに上がってきたかと大いに期待している。もちろんこれで折を見て、愛知県としてもこの推進協議会を立ち上げて加速化させたいという意気込みの強い事業だと聞いている。

ついては、まず、このペロブスカイト太陽電池について、県が認識している将来性と本プロジェクトのどのような点を評価したのか伺う。

【理事者】

ペロブスカイト太陽電池については、軽量で柔軟性があるなどの特徴を生かし、これまでの太陽電池が設置困難であった壁面や耐荷重の低い屋根などにも設置することができ、再生可能エネルギーの導入拡大へ大きな役割を果たすことが期待されている。

また、そのエネルギー変換効率については、直近10年間で約1.5倍に向上するとともに、セルの発電効率の最高値は26.7パーセントという記録も出ており、シリコン太陽電池をしのぐ可能性が期待されている。

今回のプロジェクトについては、県内の公共施設や民間施設を幅広く実証導入の対象とするとともに、開発メーカーと電力小売事業者等が緊密に連携し、ペロブスカイト太陽電池の生産から社会実装までを一貫して推進する点が、本県の再生可能エネルギー導入量の飛躍的な増大に貢献するものとして高く評価された。

【委員】

やはり電力の変換効率が技術的に上がってきたことが、一気に実用化に向けて加速している背景だと認識した。

最近テレビCMでもよくやっているが、曲げられて圧倒的に軽いので曲面にも設置できるなど非常にメリットも多い。加えて私としては主原料のヨウ素も国産で賄うことができてサプライチェーンが国内で完結できる点も非常に強い大きなメリットだと認識している。

少し意地悪な質問だが、そうとはいえ、やはりよいことばかりではなくて、例えば、寿命が短いとか、例えば温度や湿度といった環境影響を非常に受けやすいとか、あるいは若干だが鉛を含んでいるので有害ではないかなど、いろいろ課題もあるが、ペロブスカイト太陽電池に対する懸念点は県としてどのように認識しているのか。

【理事者】

ペロブスカイト太陽電池の課題であるが、ペロブスカイト太陽電池は発電効率が著しく向上しているものの、太陽電池の面積を広く造ると均一性が少し乱れて発電効率が低下することがあり、現在、開発メーカーにおいてこの向上に取り組んでいる。

また、委員からの指摘のあった耐用年数も、まだシリコン太陽電池に対して短い。そのほか鉛等の課題などもあり、開発メーカーで現在検討している。県としては、今回、関係者と多く連携して実証導入を推進することにより、開発メーカーの研究も促進していきたい。

【委員】

メリット、デメリット双方しっかり検証の上、今回、正式に立ち上げるということなので、大いに期待して、大いに応援したい事業だと思っている。特に中部電力ミライズ株式会社はもちろん電力会社であるが、我々が県内調査で株式会社アイシンを視察したときに、スプレーの吹付け技術、車体の塗装の技術なども生かされていて、大変素晴らしい技術力の中でこれからペロブスカイト太陽電池の量産体制に入っていきたいと言っていた。やはり実証実験を行うには一民間企業では限界があるため協議会を立ち上げようと、今年の1月からあいちペロブスカイト太陽電池推進協議会の設立に向けてメンバーの募集を始めたということである。案内も見たが、学識者、有識者や民間の事業者あるいは括弧で市町村や一部事務組合も含むとも書いてあったので、県内の市町村にもぜひ呼びかけてもらい、広くメンバーを募ってほしい。

これは3月末までが申込みの期限と書いてあった。今は手挙げ式で募集しているだけと聞いているが、ぜひ、県から声をかけてほしい。大手の株式会社アイシンと中部電力ミライズ株式会社がメインなので少しそこに気を遣うかもしれないが、希望して集まったメンバーだけではなくて広くメンバーを構成してほしいと思う。現在の申込状況や、今後取り組んでいくこと、あるいは推進協議会のメンバーの規模感なども含めて教えてほしい。

【理事者】

推進協議会の申込状況については、これまでに建設業者や住宅メーカーをはじめ、建材メーカー、太陽光発電の施工・メンテナンス業者、市町村、その他ペロブスカイト太陽電池の社会実装への貢献ができる業種など52という多くの事業者、団体から参画の申込みをもらっている。

委員から指摘のあったように、基本、手挙げ式になっているが、我々がどうしても必要だと考えられる事業者には、こちらからこういうプロジェクトをやっているという話をして参画してもらったところもある。

時期は未定だが、この推進協議会を来年度の早いタイミングで立ち上げて、ペロブスカイト太陽電池の導入可能性や導入の拡大に当たっての課題、その解決策などについて議論をスタートしていく。

また、推進協議会での議論を踏まえた上で、本地域におけるペロブスカイト太陽電池の導入可能量をできるだけ明確にし、企業が将来の見通しを立てやすくできたらよいと思っている。

まずは、県有施設において実証導入を実施してモデルケースをつくっていきたい。

さらにその上で、市町村の公共施設や民間の施設を対象にして、県が公募を行って様々な場所での実装導入を進めることで、本地域のペロブスカイト太陽電池の導入可能性の幅を広げ、普及拡大に取り組んでいく。

【委員】

新年度早々に、早い時期に立ち上げたいと理解した。一点だけ確認する。今、推進協議会をまずは立ち上げて、その後に市町村に実証箇所の提供を求める募集をするという答弁だった。それも併せて答弁してほしいが、実は、私の地元の東浦町も、ぜひこれをやりたい、最初から手を挙げたいと言っている。むしろ、ペロブスカイト太陽電池をどこでもよいので自分の施設にどんどん設置してほしい、と言っているところもある。あるいは、知多半島の地形的にも、鉄道も高速道路も公共施設もたくさんあって、そこにどんどん実証実験として使ってほしいという思いを持って推進協議会のメンバーに手を挙げているが、もしかしたら、設置場所の提供という意味ではその次の募集でもよいのか、その辺りがどういう立てつけなのか教えてほしい。また、もう一つは要望だが、先日、JR東海が新幹線の防音壁全てを提供してペロブスカイト太陽電池の設置をしていきたいと発表したように、今、鉄道事業者などはそういう壁面を使ってやると言っているところもある。特にこの愛知県で推進協議会を立ち上げていくならば、愛知県、名古屋市にはたくさんのトップメーカーがあるので、そういったところにもぜひ声を掛けて、推進協議会をよいメンバーで、よい議論を引っ張っていくように県がしてほしいと思う。要望も含めて答弁をお願いする。

【理事者】

先ほど52の事業者、団体が集まっていると答弁した。県としてもこれほど反響があって非常にうれしく思っており、規模感としてはできればもう少し増やしたいと思っている。

それから県が対象施設の公募を行うことについては、委員が言ったように、既に市町村も推進協議会に入っているが、今回入っている市町村で足りるのか、この推進協議会でどれだけできるかについては、考え方もまだ確定しているものはない。先ほどの課題などもあるので、それをできるだけ解消できる実証事業について、速やかに実施できる環境を整える支援ができたらと思っている。

《一般質問》

【委員】

私からは、豊かな海づくりで栄養塩について伺う。

愛知県には三河湾という知多半島と渥美半島に囲まれた波の静かな内湾がある。簡単に説明すると、この三河湾の海域は地域の人たちからは釣りや潮干狩り、海水浴場や観光地としても親しまれてきたが、海水の交換が少ない閉鎖的な水域でもあるため、どうしても汚濁物質が蓄積しやすく、赤潮の発生が多い地域でもあった。

そこで、少しでもきれいな海にしようと取り組んできた結果、濁りのないきれいな海になり過ぎてしまい、今度は海の幸であったアサリやノリなどが育たなくなってしまった。この地域には昔から海から得る海産物で生計を立てている人々も多く、今までは豊富に獲れていた海の幸が激減し、困ってしまっているのが漁業関係者や加工業者、そして海の恩恵を受けていた私たち消費者である。愛知県の水産業は沿岸漁業や養殖業が盛んであり、アサリやガザミ、クルマエビ、養殖ではウナギやアユ、そして、全国でも評価の高いおいしいノリがある。きれいな海になったものの豊かな海産物が育たなくなってしまったため、現在、愛知県では栄養の豊富な豊かな海ときれいな海の狭間で、アサリの育ちやノリの色づきに影響を与えるリンや窒素、クロロフィルについて愛知県矢作川浄化センターや愛知県豊川浄化センターから餌料環境調整の実証を行っている。

そこで今回の質問だが、三河湾の大部分において、全窒素、全リンの類型がⅡ類型となっているが、そもそもどのような考えからⅡ類型と指定されているのか教えてほしい。

【理事者】

三河湾の全窒素、全リンに係る類型指定は、海域の水質汚濁の状況や利用目的等を踏まえ、1995年10月に県が指定している。三河湾のうちⅡ類型となっている湾央部と湾口部の海域は、当時及び将来においてエビ類やカニ類などの底生魚介類、イワシ類等の魚類、ノリ、アサリ、漁場等の水産利用に加え、沿岸域で水浴利用があることを踏まえ、国の告示に定められた利用目的に応じて設定したものである。

【委員】

現在行っている水質の保全と「豊かな海」の両立に向けた社会実験は矢作川と豊川の二つの浄化センターで実施されており、その結果から流出期間の延長なども試みているが、その頒布範囲の結果を見ると、その周辺での効果は見られるものの、なかなか日間賀島や篠島までは及んでいない。日間賀島や篠島の漁業関係者からは効果がほぼないという声ももらっている。

そこで、現在行っている社会実験をどのように環境局は評価しているのか教えてほしい。

【理事者】

社会実験による漁業への効果については、学識経験者、漁業関係者、関係市等行政機関を構成員とする愛知県栄養塩管理検討会議において検証され、本年2月に最終報告書が取りまとめられた。報告書では、窒素、リンの増加放流により海域の栄養塩類と植物プランクトンであるクロロフィルa濃度が増加した範囲は、濃淡はあるものの湾域全体に広がることが示されている。

また、社会実験を行った2022年度と2023年度の2年間は離島周辺も含めて実験前の2017年度から2021年度の5年間に比べ良質なノリが長期間出荷されている。これらの2年間の社会実験ではノリ、アサリへの効果が見られたことや顕著な窒素、リン濃度の上昇、極度の赤潮の発生等の環境への影響は確認されなかったことなどから、引き続き、環境への影響と漁業の状況をモニタリングしながら、2027年度まで社会実験を継続する。

愛知県栄養塩管理検討会議報告書

いろいろな資料を見ても、クロロフィルa、そしてリンに関しては結構頒布が広いが、窒素に関しては流域の辺りでは広がりを見せるが、遠くまではなかなか頒布していないと感じる。

先日2月18日に自由民主党愛知県議員団水産振興議員連盟の総会が開かれたが、そこで現在の窒素やリンの基準値をそれぞれ0.1ミリグラムパーリットルと0.01ミリグラムパーリットル上げてほしいという話や類型の見直し等ができないかといった話も聞いた。

基準値を上げる場合、法令等の課題、三河湾内の水質への影響も考慮しなければならないと思う。現在失われている豊かな海を再生していく考えの中で、三河湾は県の管理、伊勢湾は国と県の管理だと記憶しているが、漁業者からの声に対して愛知県は類型の見直しについてどのように取り組んでいくのか伺う。

【理事者】

愛知県栄養塩管理検討会議では、漁業生産に必要な望ましい栄養塩濃度として、全窒素で0.4ミリグラムパーリットル以上、全リンで0.04ミリグラムパーリットル以上と示された。これは三河湾のⅡ類型海域における環境基準値、全窒素の0.3ミリグラムパーリットル、全リンの0.03ミリグラムパーリットルよりも高く、現行類型の見直しが必要とされた。

この類型見直しに関しては、これまで国の告示で、当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならないように配慮すること及び水域の利用目的に水浴が規定されていたため、現在の水域類型よりも窒素、リンの基準値を高くする、いわゆる類型を緩和する方向への見直しは事実上困難であった。しかし、本県からも国へ働きかけを続けた結果、去る2月14日、国の告示等が改正され、地域の実情に応じた柔軟な見直しが可能となった。これを受けて県では、来年度から県管理の三河湾について、類型指定の見直しに必要な将来水質の予測等を行う。

今後も漁業者の思いに寄り添い、水質の保全と豊かな海の両立に向けて取り組んでいく。

【委員】

今後とも環境への影響は引き続きモニタリングしていく必要が絶対あると思うが、栄養塩の増加運転を含めた豊かな海づくりに対しても、引き続き理解を得ながら、今回は三河湾だが、愛知県の海がきれいで豊かな海となるようお願いして、私からの質問を終わる。

【委員】

私からは、市町村が地球温暖化対策を推進するための県の支援や連携した取組について伺う。

愛知県では地球温暖化対策として、あいち地球温暖化防止戦略2030(改定版)を策定し、2030年度までに温室効果ガス総排出量を2013年度比で46パーセント削減するという目標を掲げている。この目標達成に向けては、本県のみならず愛知県内54市町村それぞれの取組や本県と市町村が連携した取組が不可欠である。市町村は住民に最も身近な公共団体であり、地域における地球温暖化対策を推進する重要な役割を担っている。特にカーボンニュートラルの実現に向けて市町村は、温室効果ガス排出量削減目標を設定し、計画を策定した上で、住民や企業の取組を促進する必要がある。

しかしながら、小規模な市町村などでは、専門的知識や財源、人材の不足が課題となっている。環境省のホームページでは、地域脱炭素における地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトから、地域における温室効果ガス排出量の削減目標や施策について定める計画、いわゆる地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計画(区域施策編)の全国の策定状況が確認できるが、愛知県でも、まだ計画が策定できていない自治体がある。私の選出区の三つの自治体のうち二つの自治体でもまだ実行計画が策定されていない。

また、例えば、春日井市では、既に実行計画を策定し、J-クレジット制度を活用した取組が行われている。J-クレジットとは、日本国内で温室効果ガスの排出削減や吸収量をクレジットとして国が認証し、取引可能にする制度であり、春日井市内の温室効果ガス排出量のうち21トンについて、長野県木曽郡木曽町の森林整備により見込まれる吸収量でオフセット、埋め合わせ、相殺している。

このような先進的な取組を展開する市町村がある一方で、地球温暖化対策の必要性を認識し、実行計画は策定していても具体的な取組が十分進んでいない自治体もある。あいち地球温暖化防止戦略2030(改定版)に掲げられた目標を達成するためにも、まずは、市町村職員の人材育成を進め、実行計画の策定を支援するとともに、市町村の取組に対する支援や市町村と連携した取組を促進することが求められる。

そこで二つまとめて伺う。一つ目は、市町村職員の人材育成や市町村の実行計画(区域施策編)の策定支援についてである。小規模市町村を中心に市町村では専門知識が不足している傾向がある。県として市町村職員の人材育成をどのように進め、また市町村の実行計画(区域施策編)の策定支援をどのように行っていくのか。

二つ目の質問として、市町村の取組に対する支援や市町村と連携した取組について伺う。市町村の取組を加速するためには、県の支援や連携した取組を進めることが重要である。県として市町村が地球温暖化対策を推進するため、どのような支援や連携した取組を行っていくのか。以上につき当局の見解を教えてほしい。

【理事者】

市町村職員の人材育成については、毎年4月に新たに環境行政に携わることとなった市町村職員等を対象にした研修会を開催し、その中で地球温暖化対策についても研修を実施している。

また、毎年5月には、地球温暖化対策に関する市町村との連絡会議を開催し、県の施策の紹介や意見交換を行うとともに、ZEBの認証を取得している愛知県環境調査センターで、様々な省エネや再エネ技術の見学会を開催している。

その他、あいち地球温暖化対策フォーラムや省エネセミナー等を開催する際には、市町村職員にも参加を呼びかけるなど様々な形で市町村職員の人材育成を推進している。

次に、市町村の実行計画(区域施策編)の策定支援については、市町村における実行計画の策定を推進するため、2018年度から毎年度集合研修を開催している。また、計画を策定していない、もしくは改定が必要な市町村に対しては、専門家の派遣による個別支援を行っており、これまでに31市町村に対して個別支援を実施した。

こうした支援の結果、現在39市町村で計画を策定し、策定率は72パーセントとなっており、令和5年度の値ではあるが全国平均の39パーセントを大きく上回っている。今後も引き続き、市町村職員の人材育成を進めるとともに、実行計画の策定をしっかりと支援していく。

次に、二点目の市町村への支援、また、連携した取組であるが、まず、市町村に対する資金面での支援、連携として、住宅用地球温暖化対策設備の市町村との協調補助を行い、継続的に実施している。また、補助制度を創設していない市町村に対しても制度の創設を働きかけており、今年度は52市町村、来年度は全市町村と協調補助を実施する予定である。

さらに、あいち森と緑づくり税を活用し、緑のカーテンの設置や環境学習講座の費用について、今年度は16市町村に対して支援を実施している。

次に、普及啓発面では、愛知県地球温暖化防止活動推進員を小学校等に派遣するストップ温暖化教室を継続的に実施しており、市町村からの要望に基づき、今年度は47市町村に推進員を派遣し、約9,600人が受講した。また、17市町村が主催する22のイベントにも県職員や推進員がブースを出展している。

次に、産業・業務部門についてだが、2023年11月に、あいち脱炭素経営支援プラットフォームを設立し、35市町村をはじめ、国、金融機関、経済団体等の60機関が連携して、地域ぐるみで中小企業の脱炭素経営を支援している。

最後に、地球温暖化への適応策であるが、今年度から市町村事務となった熱中症特別警戒アラートの発表時に開設されるクーリングシェルターの指定について、担当者向けの研修会を開催するとともに、来年度はクーリングシェルターの認知度向上のため、本県独自に製作するのぼり旗やポスターを市町村に配布し、支援していく。

このような取組を通じて、今後も市町村と連携して地球温暖化対策を進めていく。

【委員】

私からは浄化槽の維持管理の推進について伺う。

全国的に災害、地震等が発生していく中で、浄化槽は維持管理が容易で災害に強いという観点から、近年では下水道に代わる汚水処理施設として一層重要な役割を担っていると思う。しかしながら、浄化槽はその維持管理を怠れば本来の処理能力が発揮できず放流水質が悪化し、ひいては周辺の生活環境や公衆衛生上の問題につながっていくことも懸念されている。このようなことからも、保守点検、清掃、法定検査という三つの浄化槽の維持管理は大変重要であると私も認識している。

こうした中、国は、都道府県が浄化槽の設置に関する情報や維持管理の実施状況を明確に把握し、適切な維持管理がなされていない浄化槽への指導を強化するということで、浄化槽の適正管理を図るために、令和元年度に浄化槽法を改正し、都道府県に浄化槽台帳の整備を義務づけたと思う。これは我が党の杉浦正和議員が本会議でも取り上げた。

そこで、本県における浄化槽台帳の整備状況をまず教えてほしい。

【理事者】

本県では、浄化槽法が改正された令和元年に、従前の愛知県浄化槽台帳システムの改修に着手し、市町村や法定検査を行う指定検査機関と情報共有できるようネットワークを構築した。また、浄化槽台帳に入力されているデータについては、関係者から情報収集し、翌令和2年度から令和5年度まで4年かけて精査している。さらに本年度は、下水道や農業集落排水などの情報を収集して浄化槽台帳のデータに反映させる作業を実施し、間もなく浄化槽台帳の改修を完了する予定である。

【委員】

今年度中には整備ができる状況と理解した。

令和6年6月14日に、一般社団法人全国浄化槽団体連合会から、我が自由民主党浄化槽推進議員連盟及び公明党浄化槽整備推進議員懇話会に対して緊急要望が提出され、この両議員連盟は浄化槽法の改正を目指す旨の決議を行ったと聞く。

主な決議内容は、まずこの維持管理業務を履行していない浄化槽管理者に対して、都道府県知事から不履行であることを通知する制度を創設すること、そして、この通知を的確に実施するために、保守点検及び清掃の実施状況について、保守点検業者は県へ、清掃業者は市町村へ報告することを義務化するといったものである。決議内容に基づいて法改正された場合、浄化槽の保守点検及び清掃、さらには法定検査といった維持管理の実施率が向上することが非常に期待される。この法改正の内容を効果的に実施するためには、維持管理情報の収集、浄化槽台帳への紐づけ、浄化槽管理者への通知、通知後の浄化槽管理者へのサポートについて、指定検査機関、保守点検業者、清掃業者、市町村といった多くの関係者が協力して行っていく体制づくりが必要であると思うが、この辺りに関して県としてどのように考えているのか伺う。

【理事者】

本件では、指定検査機関、保守点検業者、清掃業者、県関係課室、保健所設置市を構成員とする愛知県浄化槽協議会を令和3年3月に設立し、これまで点検項目の統一化や点検記録表の作成などを行ってきた。本年も3月4日に当協議会を開催し、今後の法改正の具体的な内容について情報共有するとともに、法改正に沿った維持管理情報データの収集や浄化槽管理者への通知及びサポートを効率的、効果的に行う手法などについて協議を進めていくことを確認した。

今後とも関係機関と協議の上、体制づくりを進め、維持管理の実施率向上を目指していく。

【委員】

3月4日に協議会を開催して法改正を踏まえた協議を始めたが、既に独自のシステムにより情報を管理している保守点検業者や清掃業者がいると想定される。この保守点検及び清掃の実施状況の収集方法をどのように構築していくのか伺う。

【理事者】

自民党及び公明党の議員連盟決議における浄化槽法改正案では、保守点検及び清掃の実施状況の収集については、電子的方法による報告が原則とされている。現在、保守点検及び清掃の実施状況は、保守点検業者や清掃業者がそれぞれ独立して管理しており、管理方法が異なっている。そのため、保守点検及び清掃の実施状況の報告については、各保守点検業者及び清掃業者の負担軽減を図るため、関係団体等の意見を聞き取り、協議会で丁寧に議論を重ねていくことにより、最適な方法について検討を進めていく。

【委員】

最後に要望するが、この浄化槽の維持管理の実施率向上のためには関係機関の協力はやはり不可欠だと思うので、法改正により環境が整いつつあることから協議を加速するとともに、関係機関の意見を十分に配慮した上で体制づくりを行ってほしいと思う。浄化槽の維持管理の実施率向上に努めていくように要望して、質問を閉じる。