○愛知県警察遺失物取扱細則の運用

平成19年12月7日

総会発甲第139号

このたび、愛知県警察遺失物取扱細則(平成19年愛知県警察本部訓令第26号)の解釈及び運用上留意すべき事項を別記のとおり定め、平成19年12月10日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察遺失物取扱細則等の運用(平成元年総会発甲第29号)は、廃止する。

別記

愛知県警察遺失物取扱細則の運用

第1 総則

第2条関係(定義)

(1) 第4号に規定する「これらに準じた施設」とは、警察官詰所、警ら連絡所、雑踏警備等において設置する現地警備本部その他交番に準じた取扱いが可能な施設をいう。

(2) 拾得物件受付簿(以下「受付簿」という。)は、あらかじめ当該年度の一連番号を付し、拾得物件預り書(以下「預り書」という。)に、警察署長印を押印したものを警察署及び交番等に備え付けておくものとする。

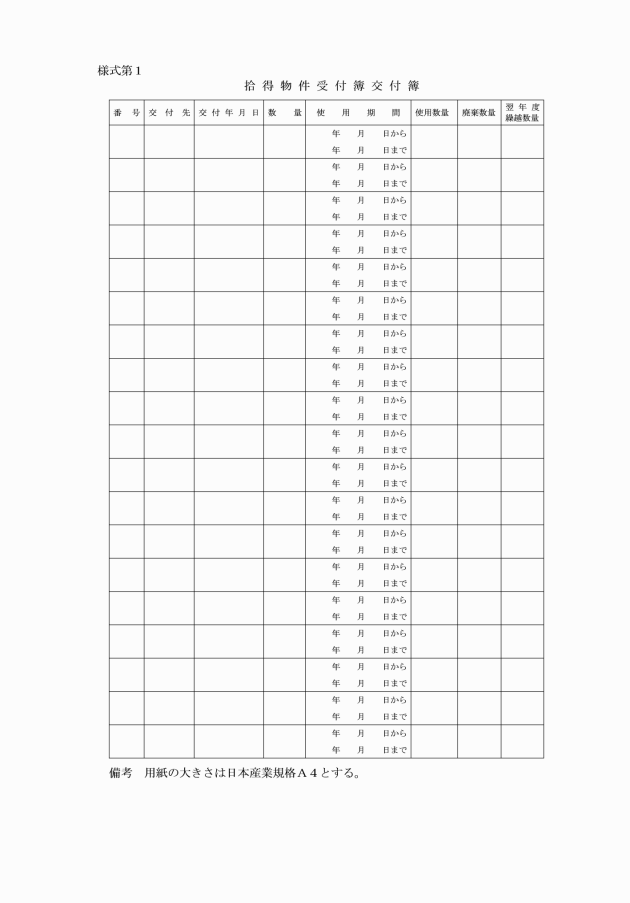

(3) 警察署会計課に備え付けた拾得物件受付簿交付簿(様式第1)により、受付簿の交付状況を明らかにしておくものとする。

第2 拾得物件及び保管物件の受理

1 第3条関係(拾得された物件及び保管物件の受理)

(1) 警察官が警ら等の所外活動中に拾得された物件の提出を受けたときは、受付簿を持参しておらず、拾得された物件を適正に保管することができないため、当該物件の受理ができない旨を十分に説明し、最寄りの警察署又は交番等へ提出するよう教示するものとする。また、業務に支障のない限り警察署又は交番等へ案内するものとする。

(2) 遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)第41条の規定により提出される電磁的記録媒体については、次のとおり取り扱うものとする。

ア コンピュータウイルス対策及び情報の暗号化がしてある電磁的記録媒体による受け払いをするなど、情報セキュリティ対策を確実に行うこと。

イ 提出された電磁的記録媒体を返還する場合は、当該電磁的記録媒体とともに提出された電磁的記録媒体提出票(規則別記様式第12号)の余白に、返還を受ける者から返還年月日の記載及び署名を求め、電磁的記録媒体の受け払いの経過を明らかにするものとする。

2 第4条関係(拾得された物件の提出を受けたときの確認)

第2項における取扱いは、拾得された物件の受理に関する適正化を図るためのものであり、拾得金にあっては、次のとおり取り扱うものとする。

ア 受理要領

(ア) 提出者に預り書を交付できる場合

提出者の面前で現金収納袋に収納し、封を行い、提出者に預り書を交付すること。この場合、現金収納袋のその他確認事項欄の記載を省略することができる。

なお、警察署において執務時間内に会計課の職員が提出者の面前で確認し、預り書を交付した場合は、現金収納袋を使用しないこと。

(イ) 提出者に預り書を交付できない場合

a 提出者が急いでいるなどの理由で預り書を交付できない場合は、拾得者の住所及び氏名、拾得日時、拾得場所等の必要最小限の事項を聴取するとともに、当該物件に係る権利について説明し、氏名等の告知に関する同意の確認を行い、その状況を現金収納袋のその他確認事項欄に記載し、署名を求め、提出者の面前で拾得金を現金収納袋に収納し、封をした上で提出者に拾得物件受取書を交付すること。

なお、提出者が当該確認又は署名を拒否した場合はこの限りではないが、必ず提出者の面前で拾得金を現金収納袋に収納し、封を行い、現金収納袋の補足事項欄にその旨及び状況等を記載しておくこと。

b aの拾得物件受取書による受理は、提出者の事情により、預り書の完成を待つ余裕がない場合の例外的な措置であることを踏まえて運用すること。

なお、拾得物件受取書で受理した場合であっても、警察署への報告、受理番号の交付その他の手続に何ら変更を加えるものではない。

イ 受理後の手続

(ア) 提出者に預り書を交付した場合

拾得金が封入された現金収納袋は、指導監督者(交番及び駐在所の勤務員に対しては警察署の本署で勤務する地域課(地域交通課を含む。)の係長以上の職にある者、指定施設に勤務する者に対しては当該指定施設の管理を担当する所属の課長補佐又は係長(同相当職を含む。)、警察署当番員等に対しては当番責任者等とする。以下同じ。)に受付簿又はシステムにより作成した拾得物件控書(以下「控書」という。)とともに提出し、指導監督者の立会いの下に開封し、内容の確認を受けるとともに、控書の指導監督者等確認欄に確認済みの署名又は押印を受けて警察署会計課長に引き継ぐこと。

(イ) 提出者に拾得物件受取書を交付した場合

拾得金が封入された現金収納袋は、指導監督者の立会いの下に開封し、その内容の確認を受けるとともに、受付簿又はシステムにより作成した控書の未記載事項を受理者に記載させた上で、控書の指導監督者等確認欄に確認済みの署名又は押印を受けて警察署会計課長に引き継ぐこと。この場合において、拾得者の住所及び氏名が判明しているときは、警察署会計課において預り書を郵送により交付し、控書の備考欄にその旨及び送付年月日を記載しておくこと。

(ウ) 拾得金が在中している拾得品の場合

拾得金が在中している財布等のように現金収納袋に収納可能な拾得品は、現金収納袋に併せて収納すること。

なお、拾得金が在中している物件で、バッグ等現金収納袋に収納できない場合は、拾得金は現金収納袋に収納し、拾得品は拾得物件整理票を付けて一体として警察署会計課に送付すること。

(エ) 現金収納袋を開封する場合

現金収納袋に保管中の拾得物件に関して、遺失者が現れた場合などのように、現金収納袋を開封して拾得物件を確認する必要が生じたときは、指導監督者の立会い又は指示の下に開封すること。

なお、やむを得ず現金収納袋を開封した場合は、開封の際の立会者又は指示者、やむを得ず開封しなければならなかった理由等を当該現金収納袋の補足事項欄に記載しておくこと。

3 第5条関係(拾得物件受付簿等による受理)

(1) 拾得された物件を受理する場合は、次の事項に特に注意して取り扱うものとする。

ア 権利を放棄する意思の確認

(ア) 規則第3条第1項の規定により、提出者に権利を放棄する意思を確認するときは、物件の提出、交付及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。以下同じ。)を請求する権利、報労金を受ける権利及び所有権を取得する権利を有すること並びにこれらの全部又は一部を放棄することができることを十分に説明すること。

(イ) 権利を放棄するかどうかは、提出者が任意に決定するものであることから、これを強制したと受け取られかねないような言動は厳に慎むこと。

イ 氏名等告知の同意の有無の確認

(ア) 規則第3条第1項の規定により氏名等の告知の同意の有無を確認し、提出者が告知に同意する連絡先を、拾得物件台帳(以下「台帳」という。)にあっては告知等確認欄の、システムにより作成した控書にあっては欄外の該当する□内にレ印を付すこと。

(イ) 物件の提出、交付及び保管に要した費用を請求する権利又は報労金を請求する権利を有する提出者に(ア)の同意を得る場合は、遺失者の氏名及び電話番号の告知を希望するかどうかを併せて確認し、(ア)と同様に台帳又はシステムにより作成した控書(以下「台帳等」という。)の該当する□内にレ印を付すこと。

ウ 署名の求め等

(ア) ア及びイにより確認した内容に従って、提出者に対し、台帳等の該当する□内にレ印を付すこと並びに署名を求めること。

(イ) 署名を求める際には、押印又は指印を求めないこと。

(ウ) 提出者の署名を得られなかったときは、その旨及び提出時の状況を台帳等の備考欄に記載すること。

(エ) 提出者が未成年者である場合は、その法定代理人の同意を求めること。この場合、法定代理人の住所、氏名及び提出者との関係を台帳等の備考欄に記載すること。

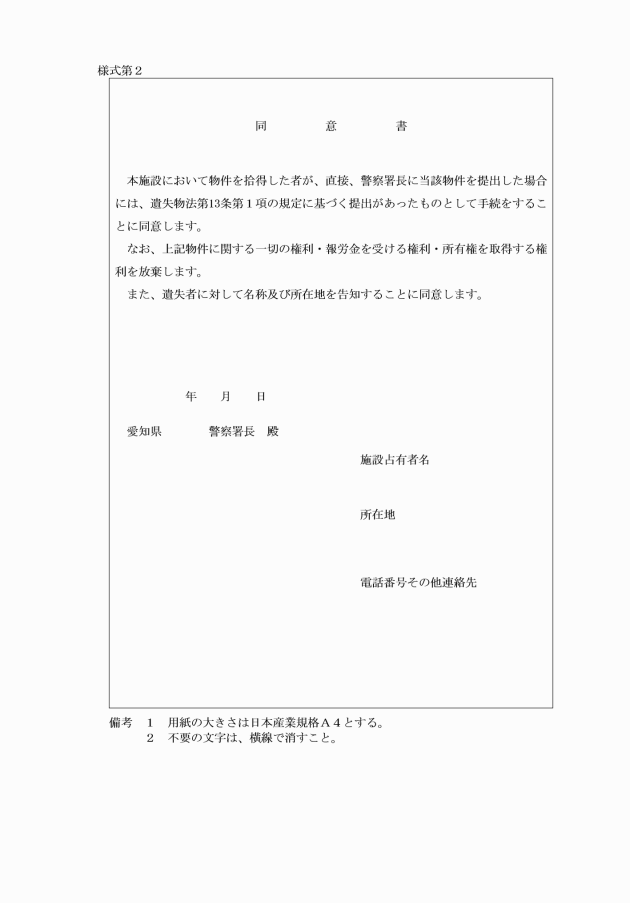

エ 施設内における拾得者に係る権利の確認

遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による施設占有者から拾得された物件の提出を受けたときは、拾得者の当該物件に関する権利及び氏名等の告知に関する同意の有無について当該施設占有者に確認し、台帳等の施設内における拾得者に係る権利の有無等欄の該当の□内にレ印を付すこと。

オ 所有権を取得することができない物件

拾得物件が法第35条各号に掲げる物件に該当すると認められるときは、当該物件に係る所有権を取得することができないと認められる旨の説明をし、台帳又はシステムにより作成した預り書の該当の□内にレ印を付し、当該物件名を記載すること。

カ 所有権を取得することとなる期日

規則第18条第5項に規定する所有権を取得することとなる期日の通知については、預り書の拾得者の物件引取期間欄に記載することにより当該通知に代えるため、記載に当たっては、誤りのないように十分注意すること。

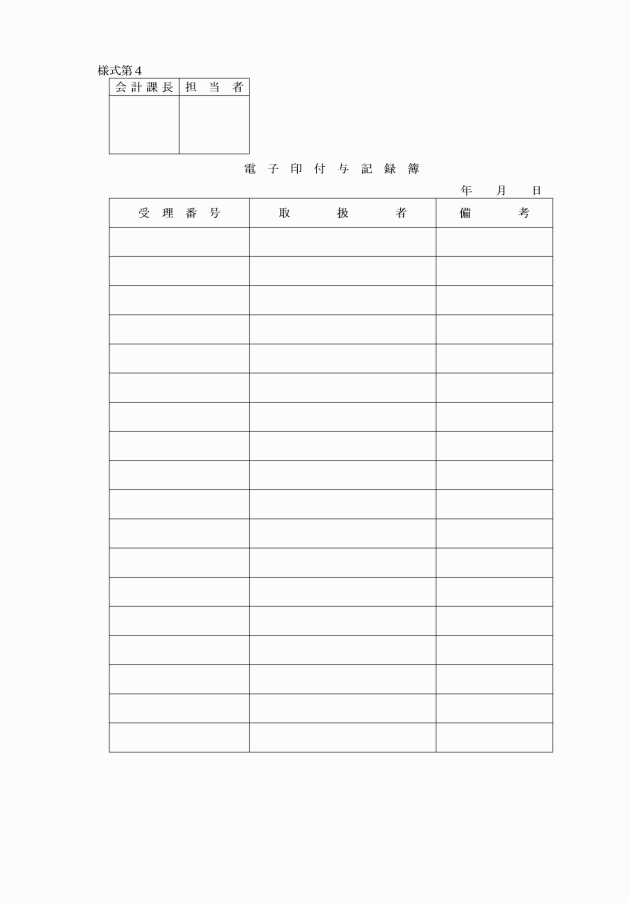

(2) システムにより作成する預り書に押印する警察署長印は、愛知県警察公印規程(令和6年愛知県警察本部訓令第33号)第12条に規定する電子印を預り書の作成時に使用するものとする。

なお、電子印の付与状況は、電子印付与記録簿(様式第4)により明らかにしておくものとする。

(3) システムの運用停止時に拾得物件を受理する場合は、受付簿により受理するものとする。

4 第6条関係(拾得物件の登録)

システムの運用停止時には、第10条に規定する拾得物件一覧簿及び特例施設占有者保管物件一覧簿(以下「一覧簿等」という。)に手書きで記載し、システムの復旧後速やかに情報を登録するものとする。

5 第7条関係(預り書の交付)

(1) 提出者が、拾得物件に係る所有権を取得する権利を放棄した場合、所有権を取得する権利を失っている場合又は所有権を取得できない場合は、預り書の拾得者の物件引取期間欄に斜線を引き、提出者に交付するものとする。

(2) 預り書の再交付の申請を受けた場合は、次のとおり取り扱うものとする。

ア 申請者から再交付を申請する理由書を提出させ、控書に添付すること。

なお、損じた理由により申請があった場合は、その預り書を理由書に添付すること。

イ 再交付する預り書は、システムにより作成すること。この場合、取扱者は、預り書及び控書の備考欄に再交付の年月日及び取扱者名を朱記した上で交付すること。

ウ 亡失又は盗難を理由として再交付した後において、亡失又は盗難に係る預り書を発見した場合は、当該預り書を速やかに返納させること。

6 第8条関係(拾得物件の送付)

(1) 第3項に規定する「前2項の規定により難い事情」とは、交番等で保管することが困難であると認められる長大な物件、美術品、逸走の家畜、高額物件その他特異物件を受理した場合をいう。

(2) 拾得品を警察署に送付する場合は、2のイの拾得金の取扱いと同様に、指導監督者に受付簿又はシステムにより作成した控書とともに提出し、指導監督者による拾得品と控書の記載内容の確認を受け、控書の指導監督者等確認欄に確認済みの署名又は押印を受けて警察署会計課長に引き継ぐものとする。

(3) 警察署において執務時間外に拾得品を受理した場合は、拾得金の取扱いと同様に、指導監督者による拾得品と控書の記載内容の確認を受け、控書の指導監督者等確認欄に確認済みの署名又は押印を受けて警察署会計課長に引き継ぐものとする。

(4) 警察署会計課長は、拾得物件の引継ぎを受けたときは、会計課の職員に拾得物件と控書の記載内容の確認を行わせるものとする。

(5) 会計課の職員は、(4)の確認後、次に掲げる場合において、それぞれの様式の指定する位置に、署名又は押印及び確認年月日の記載をするものとする。

(ア) 受付簿により受理されている場合は、台帳の会計課確認欄及び確認年月日欄

(イ) システムにより受理されている場合は、控書の余白

7 第9条関係(特例施設占有者からの届出を受けたときの措置)

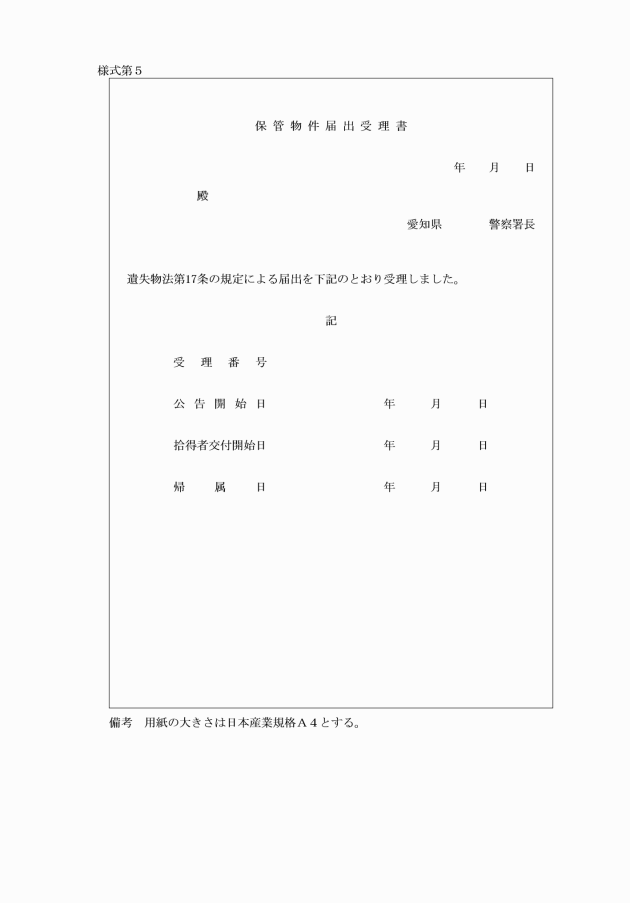

規則第31条第2項に規定する公告の日付の通知は、保管物件届出受理書(様式第5)により行うものとする。

8 第10条関係(拾得物件一覧簿等の記載)

(1) 一覧簿等の受理番号は、それぞれ当該年度を通じた一連番号を付すものとする。

(2) 拾得物件を遺失者返還又は拾得者引渡しをしたときは、システムにより解除情報の登録を行うものとする。

9 第11条関係(公告の方法等)

一覧簿等の閲覧は、遺失者等から閲覧要望があった場合のみ電磁的に記録している一覧簿等をシステムから出力するものとする。

第3 遺失届の受理等

1 第12条関係(遺失届を受けたときの措置)

(1) 第3項ただし書の規定により職員の代書又はシステムにより遺失届を受理した場合は、作成した遺失届出書の内容を遺失者に確認させ、届出年月日及び氏名を遺失者本人に記載させるものとする。ただし、これにより難いときはこれらの記載を省略し、その旨を備考欄に記載しておくものとする。

なお、システムの運用停止時に遺失届を受理する場合は、前段に定める職員の代書による遺失届出書で受理するものとする。

(2) 遺失届出書に係る拾得物件を、遺失者返還した場合又は遺失者から発見した旨の連絡を受けた場合は、システムへ解除情報の登録を行うものとする。

2 第13条関係(遺失物件の登録)

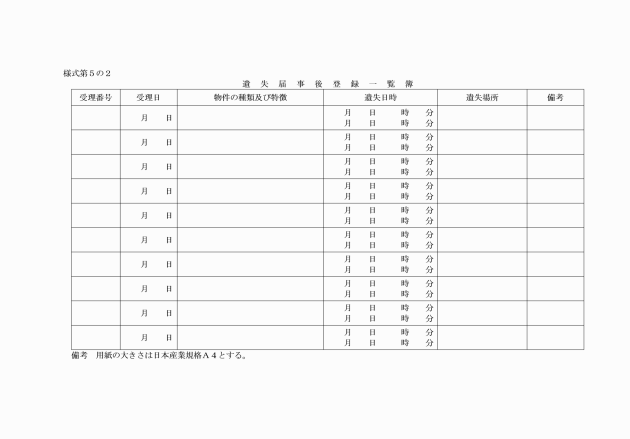

システムの運用停止時には、遺失届事後登録一覧簿(様式第5の2)に手書きで記載するものとし、システムの復旧後速やかに情報を登録するものとする。

第4 遺失物等の確認等

1 第16条関係(拾得物件及び保管物件に係る確認)

拾得物件又は保管物件届出書の内容から明らかに当該物件の遺失者であり、他の都道府県警察に提出された遺失届出書を電磁的記録等により確認ができた場合は、速やかに遺失者返還の手続を執るものとする。

2 第17条関係(遺失者情報の照会)

(1) 照会書の用紙等の適正な管理

ア 拾得物件関係事項照会書(規則別記様式第9号。以下「照会書」という。)の用紙は、あらかじめ印刷したものを使用すること。

イ 照会書の用紙の右下余白には、拾得物件関係事項照会書管理簿(様式第6。以下「管理簿」という。)の用紙番号欄に付した当該年度を通じた一連番号と同一の番号をあらかじめ付しておくこと。

ウ 照会書の用紙及び管理簿は、警察署会計課長が管理すること。

(2) 決裁等

ア 照会書の写しを作成して、決裁に用いるものとし、決裁を終えた写しを副本とすること。

イ 決裁過程において、照会の必要性、照会内容等を十分検討し、照会書の発出の是非を判断すること。

(3) 割印

照会書は公信性を高めるために、正本及び副本の双方に掛かるよう、上方余白部分に警察署長印により割印をするものとする。

(4) 照会書の発出及び管理

ア 照会書を発する場合は、管理簿に必要事項を記載すること。

イ 照会書の右上部余白に発行番号を記載すること。

なお、照会書に付す発行番号は、愛知県警察行政文書管理規程(平成16年愛知県警察本部訓令第27号)別表第1に掲げる文書記号の後ろに「照」を付し、管理簿の所属における当該年度を通じた一連番号を付すものとする。

ウ 照会書の副本及び誤記その他の理由により使用不能となった照会書並びに当該年度の末日に未使用であった照会書の用紙は、管理簿とともに保存すること。

なお、使用不能となった照会書及び未使用の照会書の用紙は、管理簿の当該用紙番号の備考欄にその旨を記載しておくこと。

(5) 回答書等の管理

ア 照会先から回答を得た場合は、管理簿の回答受理月日欄に受理した日付を記載し、回答の収受状況を明らかにしておくこと。

イ 照会先から回答書を得た場合は、当該照会に係る照会書の副本の次につづり保存すること。

第5 拾得物件の保管等

1 第19条関係(拾得物件の保管)

(1) 拾得金を預金する銀行は、愛知県の指定金融機関とする。ただし、これにより難い場合は、事前に警察本部長と協議して、適当と認められる銀行等にこれを預金することができるものとする。

(2) 当座預金は警察署長名義とし、その氏名又は銀行等に届出をした印鑑に変更があった場合は、直ちにその旨を銀行等に通知し、必要な手続をとるものとする。

(3) 第4項に規定する手元保管金の額は、100万円以下とし、警察署の実状に応じて警察署長が定めるものとする。

(4) 拾得品の保管は、拾得品の種類等に応じて施錠のできる適切な保管庫を指定し、保管するものとする。

(5) 入場券、乗車券、当せん金付証票その他これに類するものであって、警察署において保管中に払戻期間又は引換期間が満了するもの(以下「要換金物件」という。)については、その満了の時期の前に現金と引き換えておくなどの遺失者又は拾得者の権利を保護するために必要な措置をとるものとする。

2 第20条関係(拾得物件の保管委託)

拾得物件の保管の委託に経費を要する場合は、売却予定価格の範囲内で行うものとする。また、警察署長は、拾得物件の保管に関し、受託者へ留意すべき事項について説明し、受託者の承諾を受けるものとする。

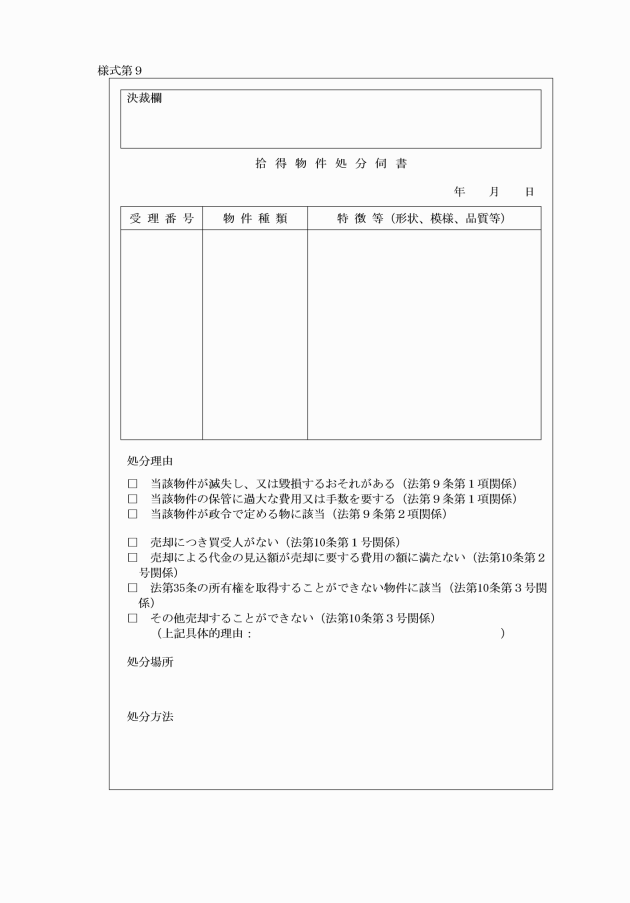

3 第21条関係(拾得物件の売却)

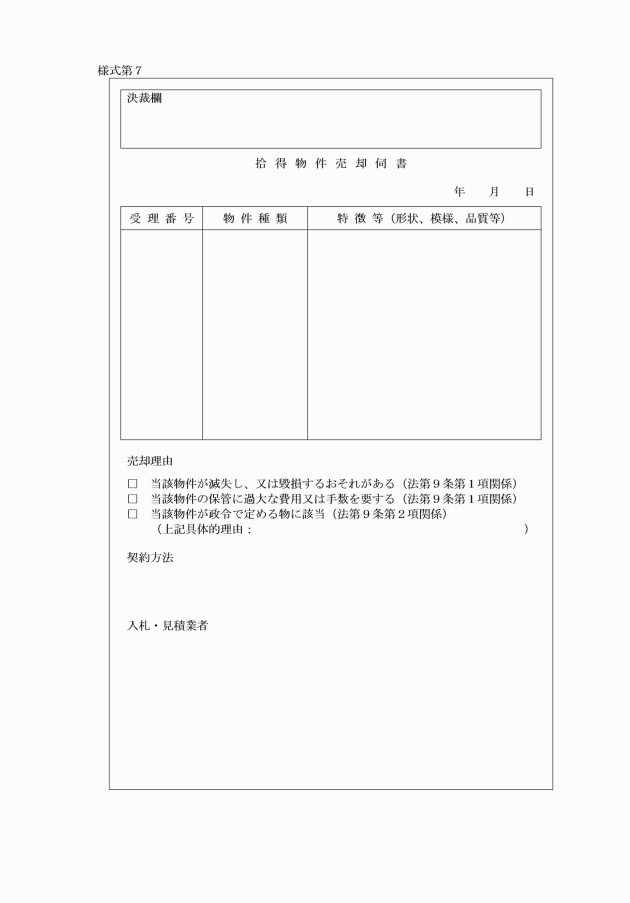

(1) 拾得物件の売却をするときは、拾得物件売却伺書(様式第7)により警察署長の指揮を受けた上で行うものとする。この場合、あらかじめ当該物件の所有権を取得する権利を有する者に、当該物件を売却する旨を通知するとともに、当該売却に参加する意思があるかを確認するものとする。

(2) 拾得物件の売却をした後に遺失者を特定できるように、当該物件の写真を控書に添付するなどの措置を講ずるものとする。

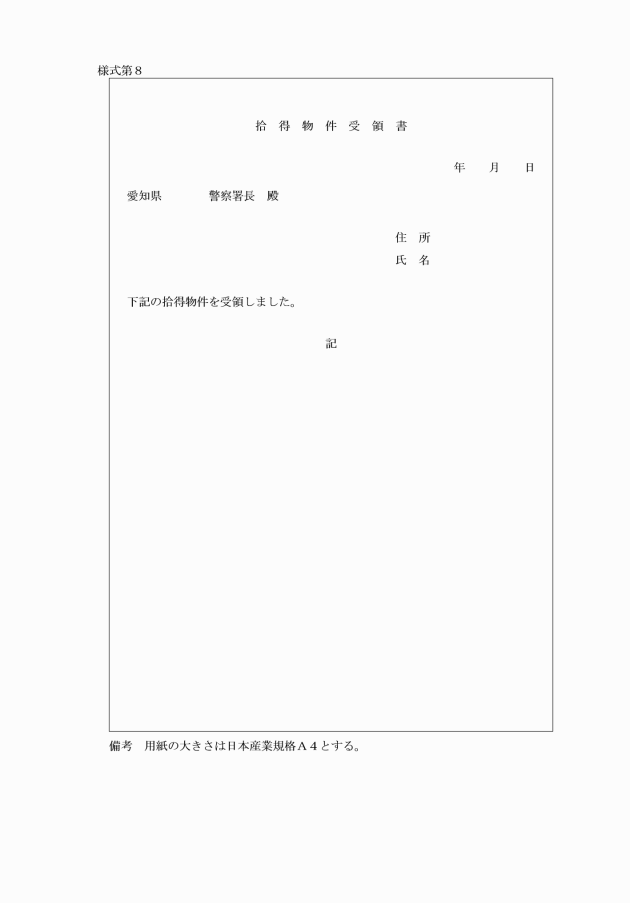

(3) 拾得物件の売却をしたときは、売却代金と引き換えに当該拾得物件を引き渡し、買受者から拾得物件受領書(様式第8)を徴するものとする。

なお、要換金物件を現金と引き換えた場合は、買受者等が発行する金額が記載されている書面を徴することにより拾得物件受領書を徴することに代えることができる。

4 第22条関係(拾得物件の処分)

(1) 拾得物件の処分をするときは、拾得物件処分伺書(様式第9)により警察署長の指揮を受けた上で行うものとする。

(2) 拾得物件の処分をした後に遺失者を特定できるように、当該物件の写真を控書に添付するなどの措置を講ずるものとする。

(3) 遺失物法施行令(平成19年政令第21号)第4条第1項に規定する引き渡すことが適当と認められる者に引き渡す場合は、拾得物件の引渡しを受ける者から拾得物件受領書を徴するものとする。

第6 拾得物件の返還、引渡し等

1 第24条関係(拾得物件の返還及び引渡しに係る手続)

(1) 警察署長が指定した場所においての遺失者返還又は拾得者引渡しは、遺失者又は拾得物件に係る権利を取得した拾得者からの依頼を受けた場合において、警察署長が特段の支障がないと認めたときに行うことができるものとする。この場合、遺失者返還又は拾得者引渡しを受ける者から徴した受領書(愛知県警察遺失物取扱細則(平成19年愛知県警察本部訓令第26号)様式第9の2)又は預り書の備考欄に遺失者返還又は拾得者引渡しを行った場所を記載するものとする。

なお、遺失者返還又は拾得者引渡しを行った取扱者は、受領書の取扱者欄又は預り書の備考欄に署名又は押印をすること。

(2) (1)の場合は、遺失者返還又は拾得者引渡しの際に徴した受領書又は預り書が警察署会計課に送達された日をもって拾得物件の出納簿等を整理するものとする。

(3) 拾得金の遺失者返還又は拾得者引渡しの方法は、次によるものとする。

ア 警察署長が現金として保管する拾得金による場合

(ア) 第19条第3項ただし書の規定により、銀行等に預金する前の遺失者返還又は拾得者引渡し

(イ) 警察署長が定めた手元保管金の額以内で、現金によることが事務処理上合理的であると認められる遺失者返還又は拾得者引渡し

イ 小切手を振り出して行う場合

アによらない遺失者返還又は拾得者引渡し

2 第25条関係(送付による拾得物件の返還及び引渡し)

(1) 拾得物件の送付による遺失者返還又は拾得者引渡しは、遺失者又は権利取得者であることを電話その他の通信により確認できる場合に限り行うものとする。

(2) 拾得物件の送付を行うときは、遺失者又は権利取得者から、送付先、送付方法(送付先に到達したことが確認できる郵便追跡サービス等の方法であって警察署長が利用できるものに限る。)及び送付料金の支払方法を具体的に聴取するものとする。

(3) (2)により聴取した方法で拾得物件の送付を行うときは、その旨及び送付の日を拾得物件控書の備考欄に記載するとともに、受領書を同封して遺失者又は権利取得者に必要事項を記載させ、警察署へ返送させるものとする。

(4) (3)により拾得物件の送付を行った場合において、受領書が返送されない場合に備え、郵便追跡サービス等を利用して、その送り状控えを控書に添付するものとする。

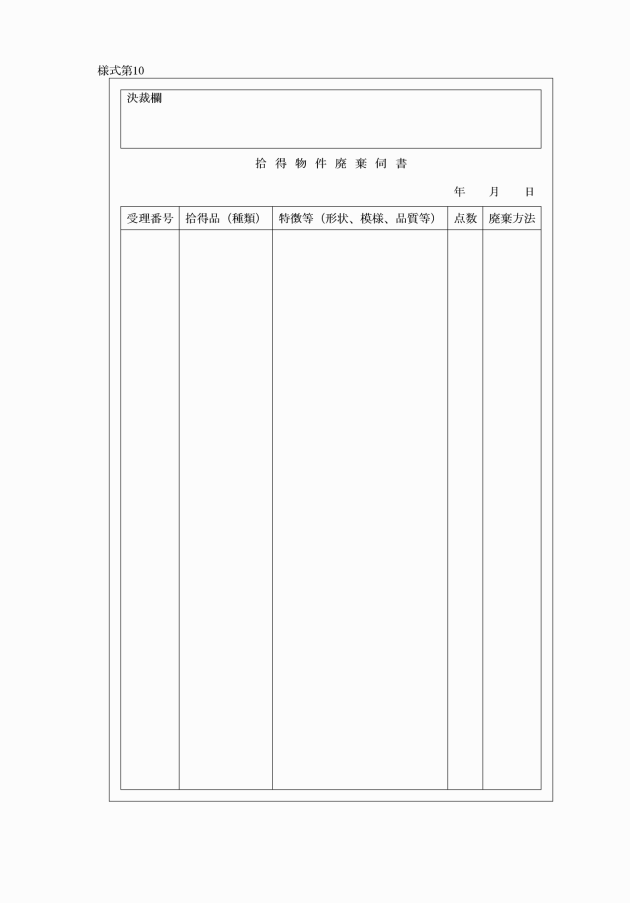

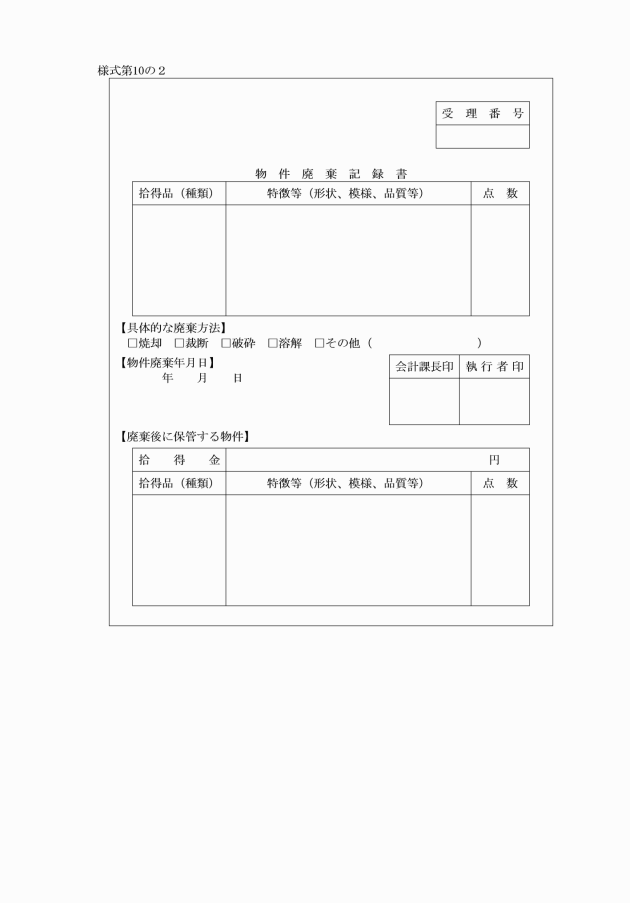

3 第26条関係(所有権を取得することのできない物件の廃棄)

(1) 廃棄を行う場合は、拾得物件廃棄伺書(様式第10)により警察署長の指揮を受けた上で行うものとする。

4 第27条関係(所持を禁じられた物件のうち所有権を取得できる物件の引渡し)

拾得物件の出納簿等は、第2項の規定により許可証又は登録証の提示を受け、許可又は登録の確認をした上で拾得者引渡しを行った日をもって整理するものとする。

5 第28条関係(犯罪の犯人が占有していたと認められる物件の取扱い)

「別に定めるところ」とは、犯罪者の置去品等の取扱要領の制定(令和3年刑総・総会発甲第139号)をいう。

6 第29条関係(埋蔵物の取扱い)

文化財と認められる埋蔵物が発見された場合は、文化財保護法第101条の規定に基づき、当該埋蔵物が発見された土地を管轄する都道府県又は指定都市等の教育委員会に対して埋蔵文化財提出書に当該埋蔵物を添えて提出し、受取を証する書面を徴しておくものとする。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、条例の定めるところにより、地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体については、その長に対して埋蔵文化財提出書に当該埋蔵物を添えて提出し、受取を証する書面を徴しておくものとする。

7 第30条関係(県等帰属物件の取扱い)

(1) 県に帰属した拾得物件のかい長への報告及び送付は、翌期の最初の月の末日までに行うものとする。

(2) 県に帰属した拾得金の県歳入への納付の方法は、小切手を振り出して行うものとする。

第7 出納要領等

1 第31条関係(出納)

警察署会計課においては、現に出納を執行した日の属する年度により整理するものとする。

なお、システムによる出納要領は会計課長が別に示すものとする。

2 第32条関係(出納及び保管状況の確認)

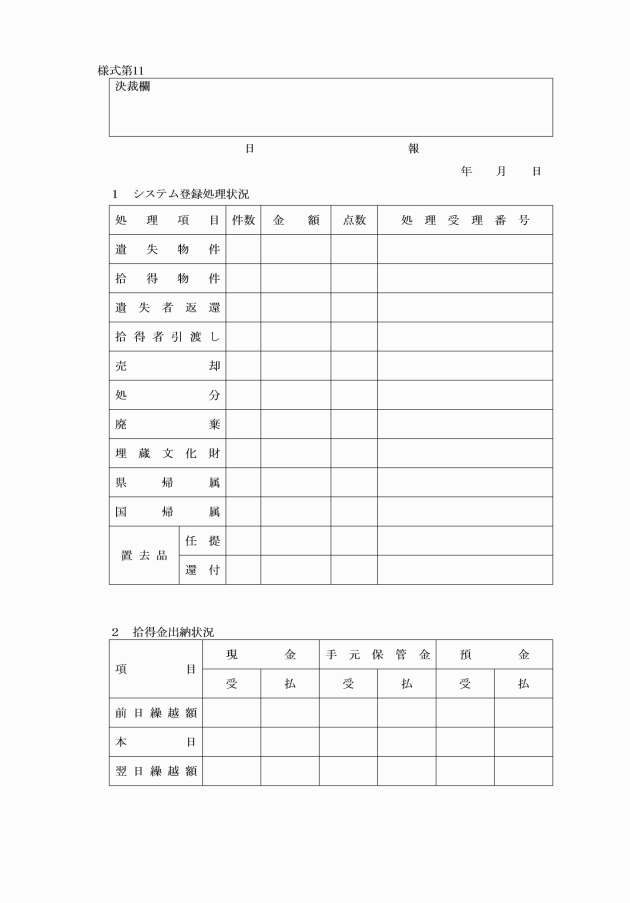

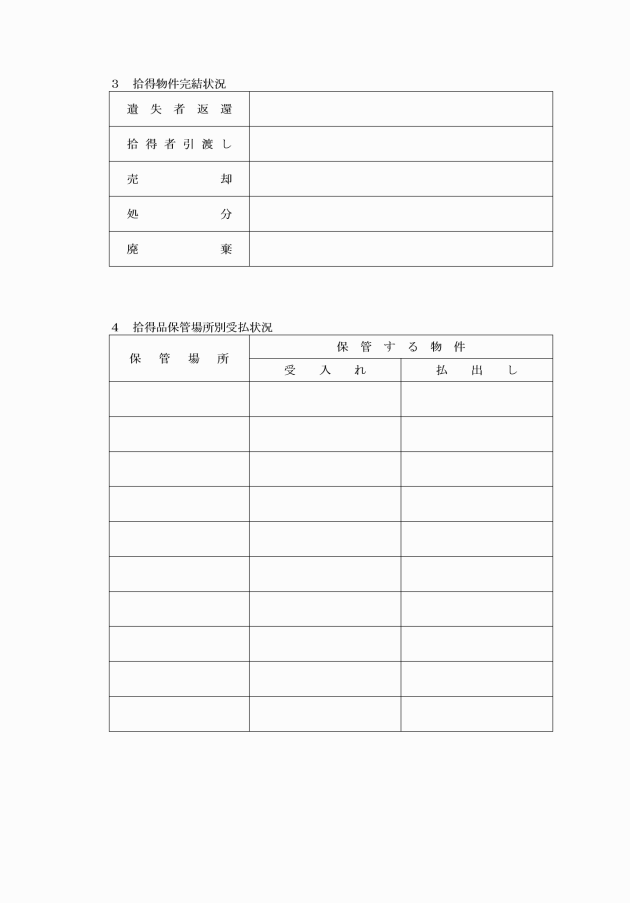

(1) システムにより作成される帳票と関係書類等との確認方法

ア 日報との確認方法

日報(様式第11)は、システムへの登録状況等を警察署会計課において取り扱った日ごとで集計したものであるので、その日に取り扱った控書等と照合し、出納状況を確認すること。

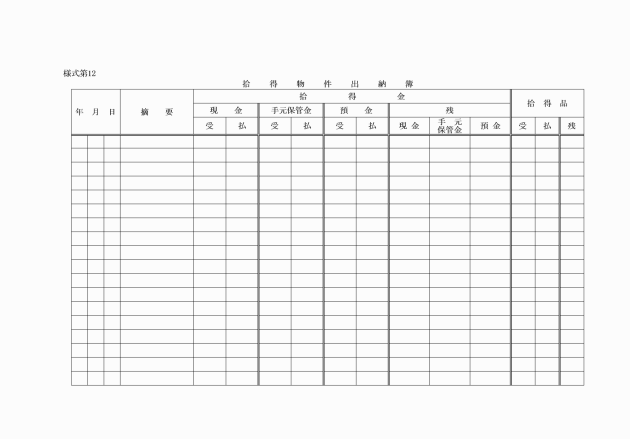

イ 拾得物件出納簿との確認方法

拾得物件出納簿(様式第12)は、拾得金及び拾得品の出納状況を、毎月末に1か月単位で集計したものであるので、拾得金にあっては、翌月銀行等が発行する当座勘定照合表等(以下「照合表」という。)と照合し、拾得金の銀行等への入金及び出金の状況を確認すること。また、拾得品にあってはその月に取り扱った控書等と照合し、拾得品の受入れ及び払出しの状況を確認すること。

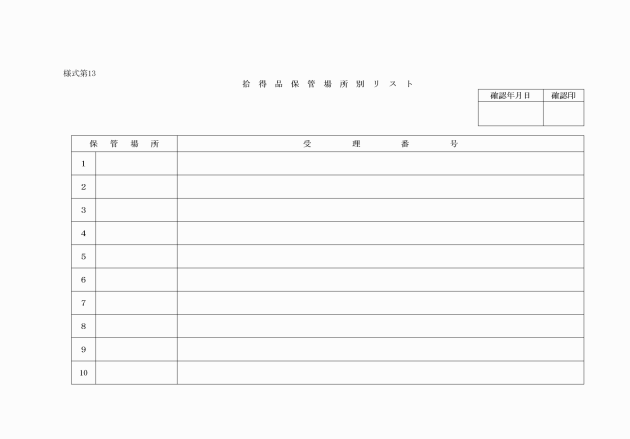

ウ 拾得品保管状況の確認

拾得品の保管状況は、会計年度終了月に、拾得品保管場所別リスト(様式第13)により確認すること。

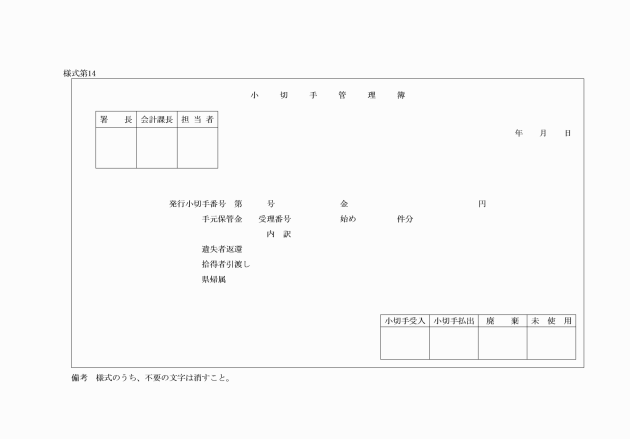

エ 小切手管理簿との確認方法

小切手管理簿(様式第14)は、小切手の振り出し又は受入れがあった日ごとに作成されるので、振り出した小切手の番号及び金額のほか、小切手の未使用枚数を確認すること。

(2) 小切手の取扱い

ア 小切手は、銀行等から購入した小切手帳を使用するものとし、使用の都度、当該年度の1から始まる一連番号を小切手の上部余白に付すこと。

なお、小切手の振り出しに当たっては、システムにより作成される小切手管理簿により、その内容を明らかにしておくこと。

イ 小切手の券面の金額は、アラビア数字のチェックライター(刻込み印字機)を使用して表示すること。

ウ 書き損じた小切手は、朱で斜線を引き、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておくこと。

エ 使用済みの小切手(ウにより廃棄処理をした小切手を含む。)の原符は、当該年度分を編てつして保管すること。ただし、未使用の小切手を翌年度に繰り越して使用する場合は、小切手帳の使用が終了した年度においてその年度に使用済となった小切手の原符とともに編てつして保管すること。

(3) 支払未済小切手の整理

ア 毎月、照合表により、拾得物件出納簿に記載の拾得金の当座預金への出入金との照合及び預金残高の確認を行うものとする。

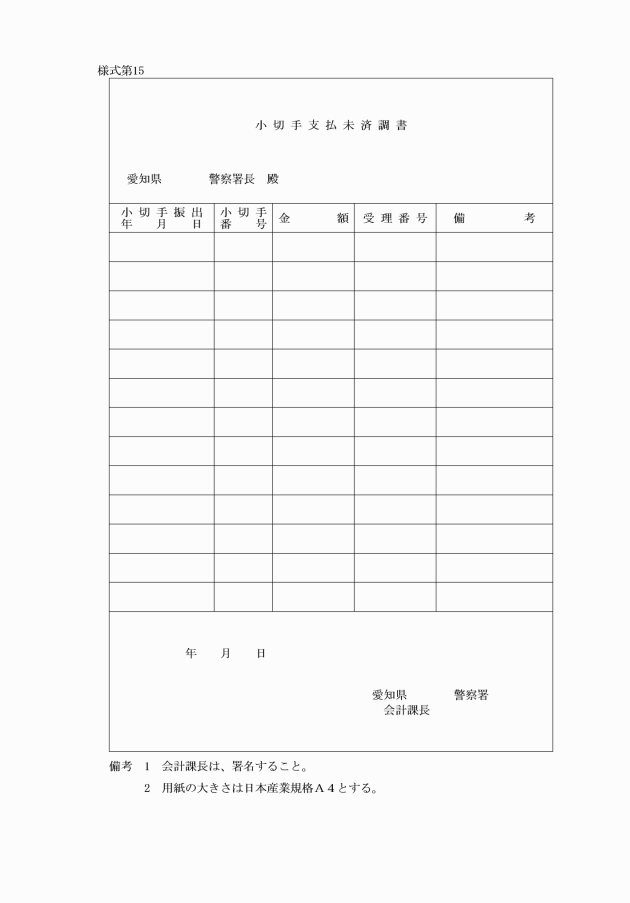

イ 照合の結果、小切手の支払未済がある場合は、小切手支払未済調書(様式第15)を作成すること。

(4) 失効小切手の整理

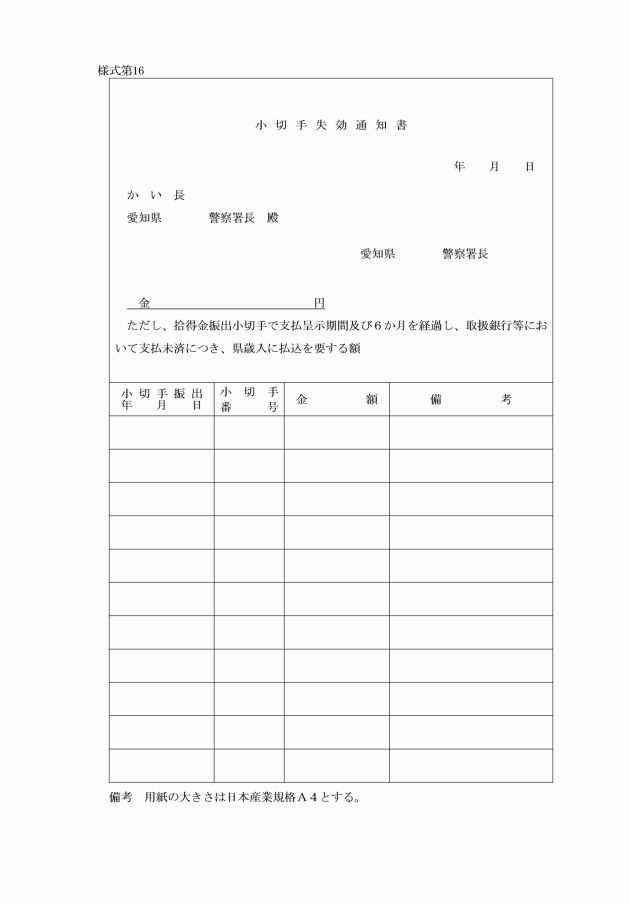

ア 振出小切手のうち小切手法(昭和8年法律第57号)第29条第1項に規定する支払呈示期間及び6か月を経過したものがある場合は、小切手失効通知書(様式第16)により県歳入に払込みの手続をとること。

イ 県歳入の払込みの手続においては、失効となった小切手の小切手支払未済調書の備考欄に失効年月日、歳入組入年月日等必要な事項を記入すること。

ウ 県歳入に払込みの手続をする場合は、事前にその旨を銀行等に連絡すること。

3 第33条関係(引継ぎ)

(1) 引継書は、拾得物件出納簿(異動の日の前日現在で締め切った状況(累計)が記されたもの)、小切手支払未済調書(異動の日の前日に小切手の支払未済がある場合に限る。)、異動の日の前日現在の当座預金残高が確認できる預金通帳の写し等を添付し、袋とじするものとする。

(2) 第4項の警察本部長への報告は、引継書類の写しにより行うものとする。

なお、第35条第1項第2号の検査の際に、検査を行った者に引継書類の写しを提出することにより、この報告に代えることができるものとする。

第8 検査及び警察本部長への報告

1 第34条関係(拾得金計算書等の作成)

(1) 警察本部長への報告は、4月30日までに行うこと。

(2) 拾得金計算書には、3月31日現在の当座預金残高を証明する照合表及び小切手未済調書(小切手の支払未済がある場合に限る。)を添付し報告するものとする。

2 第35条関係(検査)

(2) 第1項第2号の検査は、警察署長の異動後速やかに行うものとする。

なお、拾得物件検査報告書には、警察署長の異動の際に作成した引継書類の写しを添付するものとする。

(3) 第1項の検査を行う場合は、原則として、警察署会計課長が立会すること。ただし、これにより難い場合は、警察署長が指定するものが立会することができる。

第9 雑則

1 第39条関係(報告事項)

(1) 警察本部長への事故の発生報告は、次の事項を書面により行うものとする。

ア 取扱者の職及び氏名

イ 事故の種別(盗難、紛失、災害等)

ウ 発生の日時及び場所

エ 亡失金品の種類及び数量

オ 事故の状況

カ 事故発生後の措置

キ その他参考事項

(2) 警察本部長への大きな社会的反響が予想される拾得物件、保管物件又は遺失物件に関する報告は、次の事項を書面により行うものとする。

ア 拾得物件、保管物件又は遺失物件名

イ 拾得者又は遺失者の住所及び氏名

ウ 拾得又は遺失の年月日及び場所

エ その他参考事項

2 第41条関係(所有者の判明しない犬又は猫の取扱い)

一時的に預かった犬又は猫は、速やかに引取りを依頼した保健所等に引き渡すものとする。

第10 経過措置

この通達の施行の際に、現に改正前の愛知県警察遺失物取扱細則等の運用(平成元年総会発甲第29号。以下「旧運用通達」という。)の規定に基づき取り扱われたものについては、なお従前の例によるものとする。ただし、旧運用通達第2の15のただし書の規定については、この限りでない。

第11 関係通達の整備

1 現金区分受理方式による拾得物受理の実施(平成3年総会・ら勤発甲第22号。以下「旧実施通達」という。)は、廃止する。ただし、この通達の施行の際に、現に旧実施通達の規定により作成されている様式の用紙は、当分の間使用することができる。

2 遺失物等に関する取扱状況の報告要領の制定(平成17年総会発甲第65号)は、廃止する。ただし、平成19年中の遺失物等取扱状況調及び平成19年度中の遺失物等取扱状況調の報告は、なお従前の例による。

〔平20総会発甲179号平25総情発甲231号平26総会発甲48号同113号平27総会発甲222号平28総会発甲190号平29総会発甲53号平31総会発甲11号令2総会発甲70号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

様式第3 削除

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平29総会発甲53号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平31総会発甲72号・本様式一部改正〕

〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

〔平31総会発甲72号・本様式一部改正〕

〔平31総会発甲72号・本様式一部改正〕

〔平27総会発甲222号・本様式追加、平30総会発甲31号・本様式一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕