○愛知県道路交通法施行細則の制定

昭和53年12月1日

交企発甲第49号

このたび、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)(以下「関係法令」という。)が改正され、昭和53年12月1日から施行されることとなつたが、これらの関係法令の改正に伴い、愛知県道路交通法施行細則(昭和35年愛知県公安委員会規則第6号)も関係法令改正の趣旨に沿つてその一部が改正され、関係法令同様12月1日から施行されることとなつた。この細則の解釈及び運用は次のとおりであるので誤りのないようにされたい。

なお、愛知県道路交通法施行細則の制定(昭和35年12月19日、交庶発甲第208号、防交一発甲第578号、防交二発甲第155号)は廃止する。

〔平21交駐発甲33号・前文一部改正〕

1 交通規制の効力(第1条関係)

(1) 第1項は、交通規制の効力の発生を明らかにしたものである。

「作動を開始したとき」とは、交通整理等を目的として、正しく作動を始めたときを意味し、確認等のために試験的に作動させる場合は該当しない。

(2) 第2項は、交通規制の効力が消滅する時期を明らかにしたものである。

「作動を停止したとき」とは、信号機が交通整理等の目的に照らして正しく作動しなくなつた場合をいい、全ての灯火が消灯した場合等が該当する。

「撤去したとき」とは、道路標識については引き抜いて持ち去る場合のほか、折つたり、標示板のみを外したりする場合も含まれる。道路標示については、削り取つたり、塗り潰したりする場合が該当する。

(3) 第3項の規定の「被覆して」とは、道路標識については、布等を標示板に全てかぶせること又は標示板の表面部分のみを布等で覆うことであり、道路標示については、その上に被覆物をかぶせることが該当する。

〔平26交総発甲85号・本項追加〕

2 交通規制の対象から除外する車両の指定(第1条の2関係)

交通規制の対象から除外する車両は、第1条の2に統合し、交通規制の種別ごとに除外する車両は「号」で区分し、それぞれの解釈は次のとおりであるが、愛知県道路交通法施行細則(以下「細則」という。)にいう交通規制の対象の除外は、道路交通法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により公安委員会が道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)によつて行う交通規制(細則第1条の3に規定する警察署長の交通規制を含む。)について、その適用を除外するものであり、法において直接に禁止又は制限している法定規制まで効果が及ぶものではない。また、「当該用務のため使用しているものに限る」とは、それぞれの業務目的に応じて現に使用中のものをいう。

ア 全ての交通規制(高速自動車国道の本線車道(道路交通法施行令(以下「令」という。)第27条の2に規定する本線車道を除く。)又はこれに接する加速車線若しくは減速車線にあつては100キロメートル毎時、その他の道路にあつては60キロメートル毎時を超える最高速度の規制、軌道敷内通行可の規制、駐車可の規制及び停車可の規制を除く。)から除外する車両

第1項第1号の「警衛列又は警護列の自動車」とは、原則として警衛要則(昭和54年国家公安委員会規則第1号)に定める天皇、皇后、皇太后、皇太子及び皇太子妃の行幸啓に伴い編成された自動車お列並びに警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)に定める警護対象者(内閣総理大臣、国賓その他その生命及び身体に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官が定める者をいう。)のために編成された自動車列をいう。

イ 通行禁止規制から除外する車両

(ア) 第1項第2号イの規定は、令第13条各号に掲げる自動車で公安委員会が緊急自動車に指定した自動車又は公安委員会に届け出ることにより緊急自動車となる消防用自動車若しくは救急用自動車が緊急自動車として運転する場合以外に、当該業務目的のために使用している状態をとらえたもので、例えば、消防用自動車が防災広報に従事している場合、警察のパトカーが警ら活動に従事している場合等が該当し、単なる修理のため運行することは該当しない。

(イ) 第1項第2号ロの「法第41条第4項に規定する道路維持作業用自動車」とは、当該自動車の使用目的に従つて現に作業に従事しているものをいう。

(ウ) 第1項第2号ハの「警察用車両のうち、専ら警ら活動のため使用する車両(イに該当するものを除く。)」とは、地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第5号)第19条に定める警ら活動に使用中のもので、単なる事務連絡等による移動は含まれない。

(エ) 第1項第2号ニの「急病人の搬送、災害の防止その他個人の生命、身体及び財産の保護のため緊急やむを得ず使用する車両」とは、例えば、病院等へ血清、医療用酸素等を緊急輸送している車両又は緊急に医師を迎える必要があつて使用している車両をいう。

(オ) 第1項第2号ホの「公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める選挙運動又は政治活動のため使用する車両」とは、同法の規定に従い所定の表示をしている車両で、現に選挙運動又は政治活動に使用しているものをいう。

(カ) 第1項第2号ヘの「電報の配達のため使用する車両」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)附則第5条に定める電報の配達のため使用している車両をいう。

(キ) 第1項第2号トの「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項に規定する一般廃棄物の収集及び運搬のため使用する自動車」とは、同法に定める一般廃棄物を処理することを主たる業務とするものが、通常の状態で作業しているものをいう。

(ク) 第1項第2号チ(1)の「令第13条第1項第1号の3から第12号までに掲げる自動車で、公安委員会から緊急自動車の指定を受けていないもの及びこれらの自動車と同じ用務のため使用する原動機付自転車(ハに該当するものを除く。)」とは、公安委員会が緊急自動車として指定した自動車以外の令第13条第1項第1号の3から第12号までに掲げる自動車及び原動機付自転車で、これらの車両の使用目的に従つて、所定の標章を掲出しているものをいう。

(ケ) 第1項第2号チ(2)の「緊急の往診及び手当のため医師が使用する車両」とは、往診及び手当のために緊急を要し、これが遅延することにより人の生命又は身体に重大な悪影響を及ぼすと客観的に認められる場合において医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師が使用している車両で、所定の標章を掲出しているものをいう。

(コ) 第1項第2号チ(3)の「保健師、看護師若しくは准看護師が医師の指示を受け、緊急訪問を行うため使用する車両又は助産師が緊急訪問を行うため使用する車両」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「保助看法」という。)第2条に規定する保健師、同法第5条に規定する看護師及び同法第6条に規定する准看護師が、医師法に定める医師の指示を受け、直ちに患者宅等を訪問し看護を行うための車両又は保助看法第3条に規定する助産師が直ちに妊産じょく婦宅等を訪問し助産等を行うための車両で、所定の標章を掲出しているものをいう。

(サ) 第1項第2号チ(4)の「児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条第1項若しくは第2項の規定による児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童についての一時保護又は同法第9条第1項の規定による立入り及び調査若しくは質問のため使用する車両」とは、児童虐待の防止等に関する法律第8条に規定する児童との面会その他の安全の確認を行うための措置及び一時保護並びに同法第9条に規定する立入り及び調査又は質問に使用している車両で、所定の標章を掲出しているものをいう。

(シ) 第1項第2号チ(5)の「感染症の発生の予防及びまん延の防止のため保健所の職員が使用する車両」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第15条に規定する感染症の発生の予防又はそのまん延を防止するための緊急措置等に使用する車両で、所定の標章を掲出しているものをいう。

(ス) 第1項第2号チ(6)の「犬の捕獲のため狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第3条第1項に規定する狂犬病予防員が使用する車両」とは、狂犬病予防員が野犬等の確保等に使用している車両で、所定の標章を掲出しているものをいう。

(セ) 第1項第2号チ(7)の「緊急の取材のため報道機関が使用する車両」とは、報道機関が現に緊急取材活動として使用している車両で、所定の標章を掲出しているものをいう。

(ソ) 第1項第2号チ(8)の「医療機関等において医療等の提供を受ける者を輸送する患者輸送車(患者輸送のための特殊な構造装置を有するものに限る。)」及び同(9)の「専ら身体障害者用の車を利用する者の移動の用に供する自動車(車いすの固定及び車いす利用者の乗降のための特殊な構造装置を有するものに限る。)」とは、自動車の用途等の区分について(昭和35年9月6日付運輸省自動車局長依命通達)の4―1―3(2)に定める患者輸送車又は車いす移動車のうち、患者の輸送又は車いす利用者の移動のために使用している自動車で、所定の標章を掲出しているものをいう。

(タ) 第1項第2号チ(10)の「民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく強制執行等を迅速に行うため裁判所法(昭和22年法律第59号)第62条第1項に規定する執行官が使用する車両」とは、執行官が民事執行法に基づく強制執行、民事保全法(平成元年法律第91号)に基づく保全執行等を迅速に行うために使用している車両で、所定の標章を掲出しているものをいう。

(チ) 第1項第2号チ(11)の「専ら郵便法(昭和22年法律第165号)第14条に規定する郵便物の集配のため使用する車両」とは、専ら郵便法に規定する郵便物の集配に使用する車両で、所定の標章を掲出しているものをいい、小包等規定外の物品集配のための車両を除く。

ウ 最高速度規制から除外する車両

第1項第4号の「令第13条第1項第1号の7に規定する警察用自動車のうち、交通の取締りのため使用するもの(指定されている最高速度が、高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線にあっては令第27条、その他の道路にあっては令第11条に定める速度以下の場合に限る。)」とは、パトカー、白バイ等や緊急自動車として運転している以外で、交通取締りを目的としての警ら活動などに従事している場合が該当する。ただし、この場合においても法の定める最高速度を超えることはできない。

エ 駐車禁止、時間制限駐車区間規制又は高齢運転者等専用時間制限駐車区間規制から除外する車両

(ア) 第1項第6号ホ(3)中「療育手帳」とは、愛知県知事(名古屋市においては名古屋市長)が交付する療育手帳(名古屋市においては愛護手帳)のことをいい、「その障害の程度がA」とは、療育手帳記載の障害程度が重度のもの(愛護手帳においては最重度の1度及び重度の2度のもの)をいう。

(イ) 第1項第6号ホ(6)の「身体障害者又は戦傷病者のうち、歩行が困難であることにより社会での日常生活活動が著しく制限されると認められるもの((1)から(5)までに掲げる者のいずれかに該当するものを除く。)」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

a 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別が次のいずれかに該当し、歩行が困難であると認められるもの

(a) 視覚障害 4級の2

(b) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の移動機能 3級又は4級

(c) 心臓機能障害 4級

(d) 呼吸器機能障害 4級

(e) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 4級

(f) 下肢不自由5級に該当する障害を2以上有している者

c a又はbに掲げる者のほか、身体障害者又は戦傷病者のうち、歩行が困難であることにより社会での日常生活活動が著しく制限されると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(以下「指定医」という。)が認めるもの

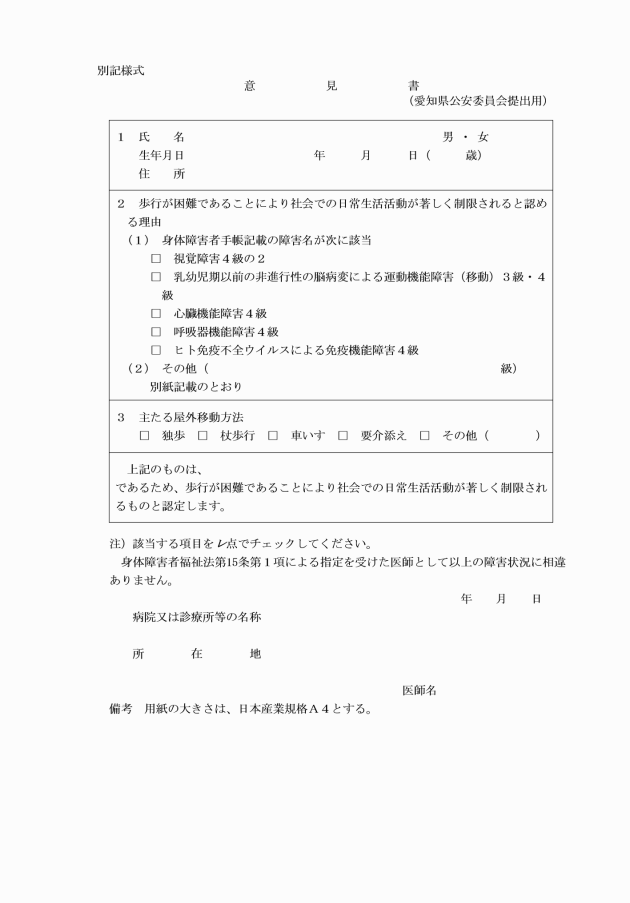

オ 第1項第6号ホに該当することを疎明する書類

なお、指定医が作成した診断書若しくは意見書又はこれらに準じた書類には、「歩行が困難であることにより社会での日常生活活動が著しく制限されると認められる」旨の記載が必要である。

(イ) (ア)の意見書の様式は、別記様式を推奨し、又は教示すること。

〔平20交総・交免発甲167号平21交駐発甲33号平22交駐発甲51号平23交規発甲55号平25交駐・交規発甲77号・本項一部改正、平26交総発甲85号・旧1項を一部改正し繰下、平29交総発甲30号令3交規発甲169号・本項一部改正〕

3 警察署長の交通規制(第1条の3関係)

(1) 警察署長が道路標識等により行うことができる交通規制は、令第3条の2第1項に掲げる交通規制で、その適用期間が1か月を超えない一時的なもの、例えば、祭礼等の場合に行うものをいう。この交通規制には、「警察官の現場における指示によるこれらの交通規制に相当する交通規制」を含むが、これは緊急を要するため道路標識等の設置が間に合わない場合、一時的に大量の道路標識等を必要とする場合など、その交通規制の性質上道路標識等を設置することが困難な場合であること。例えば、大規模な災害のときに行う車両の通行禁止又はマラソン競技のときに行う一時的な通行禁止、駐車禁止等である。この場合の交通規制を行う主体はあくまで警察署長であつて、その規制は警察署長の交通規制としての性格をもつものである。

(2) 警察署長が行う交通規制は、道路標識等の設置日時を明らかにした簿冊及び決裁文書を常に整備し、交通の規制の適正を期しておく。

(3) 法第110条の2第3項の規定により、警察署長が行う交通規制のうち、法第8条第1項(通行の禁止等)及び法第22条第1項(令第11条に定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。)の道路標識等により交通の規制を行おうとする場合は、当該規制の適用される道路の管理者の意見を聴かなければならないこととされているので、所要の手続をすること。ただし、法第8条第1項(通行の禁止等)の道路標識等による交通の規制を行う場合で、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、事前の手続を要しないが、この場合は事後において速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。

〔平26交総発甲85号・旧2項を一部改正し繰下〕

4 信号機の設置管理の委任(第1条の4関係)

(1) 信号機の設置又は管理の事務の委任は、公安委員会が適当と認めた者に委任書を交付して行うもので、委任する事項は、当該信号機の設置又は管理に要する費用負担及び適正に管理するための点検、通報等の事務に限定され、設置場所の選定、現示秒数及び現示方法の決定等の権限に係る事項は含まれない。

(2) この事務の委任は、例えば、施設の正門前や工事現場の出入口などに設置する場合で、当該信号機の利用者が特定され、かつ、信号機の設置が必要やむを得ないと認められる場合に限つて行うものであるが、委任を受けたいとするものから相談があつたときは、必要な指導を行い委任の必要性を総合的に判断して本部に副申すること。

〔平26交総発甲85号・旧3項を一部改正し繰下〕

5 信号に用いる燈火(第2条関係)

(1) 警察官又は交通巡視員(以下「警察官等」という。)が燈火を用いて交通整理を行う信号の種類及び意味は、令第5条第1項に規定されているが、細則第2条においては、この信号に用いられる燈火の色と光度を定めたものである。

(2) 警察官等が行う燈火による信号又は手信号(以下「信号」という。)は、交通整理のため行われるものであるから、これと関係なく他の目的で信号と同じ動作をしても、これにいう信号にはならない。したがつて、歩行者又は車両等がこれに従わなかつたとしても、それは他の相当規定により処罰されることはあり得るが、信号の違反にはならない。しかしながら、例えば自動車検問のため車両の停止の指示を確実に相手に与えるためには信号と同一の燈火を横に振る動作をするのが効果的である等交通整理以外の目的による場合であつても、信号と同一の動作によるようにすること。

〔平26交総発甲85号・旧4項を一部改正し繰下〕

6 通行の許可の事情(第2条の2関係)

歩行者用道路等車両の通行が禁止されている道路であつても、緊急自動車及び消防用車両並びに公安委員会があらかじめ通行の禁止の対象から除外した車両のほかやむを得ない理由があると認めて警察署長が許可した車両は、当該道路を通行することができるので、令第6条第1号及び第2号に掲げるもののほか、許可の対象となるやむを得ない事情を定めたものであつて、これらの事情は対象区域又は区間内に起点若しくは終点を有するものであることが必要である。

〔平26交総発甲85号・旧5項を繰下〕

令第13条第1項第1号に規定する「消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの」とは、専ら消防の用に供される特別の構造又は装置をいい、これらの構造又は装置を備えた消防用自動車は届出ることにより緊急自動車となるものである。

令第13条第1項第1号の3に規定する消防用自動車は、消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、前記に掲げる消防用自動車以外のものをいい、この自動車は公安委員会の指定を受けなければ緊急自動車とはならないので、その取扱いに誤りのないように留意すること。また、指定を受けた緊急自動車及び道路維持作業用自動車は指定証、届出をした消防用自動車、救急用自動車及び道路維持作業用自動車は届出確認証の備え付け義務が課せられたので、その旨指導すること。

〔平26交総発甲85号・旧6項を繰下〕

8 警察署長の駐車の許可(第3条の5関係)

(1) 法第45条第1項ただし書の規定による駐車許可は、駐車禁止の対象とされる道路の部分(法第44条第1項の停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び法第45条第2項の無余地となる場所を除く。)に該当する特定の場所に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合において、当該特別の事情への配慮の必要性と駐車規制の必要性とを比較衡量して前者が後者を上回るときに行う。

(2) 第1項第4号イ中「医師等の往診若しくは手当、助産師、介護福祉士等の出張による業務の遂行又は身体の障害その他理由により移動が困難な者の輸送のため用務先の直近に駐車する必要がある車両」とは、医師法に定める医師、歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師、保助看法第2条に規定する保健師、同法第3条に規定する助産師、同法第5条に規定する看護師及び同法第6条に規定する准看護師、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に定めるはり師及びきゆう師によるそれぞれの法に基づく業務並びに介護保険法(平成9年法律第123号)等に定める看護、介護等の業務を遂行するためには、用務先の直近に駐車する必要があると認められる車両をいう。

〔平21交駐発甲33号・本項一部改正、平26交総発甲85号・旧7項を繰下、令2交規発甲186号・本項一部改正〕

9 軽車両の燈火(第4条関係)

軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この9において同じ。)が日没時から日出時までの時間帯において道路を通行する場合(トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の視界が50メートル以下である暗い場所を通行する場合を含む。)につけなければならない前照燈及び尾燈についての定めであるが、次の点に留意すること。

ア 軽車両の中には、車両に前照燈が備え付けることができないものもあるので、これらにあつては車両を引いて行く者が当該車両の前部において携行すればよい。

イ 尾燈については、夜間、後方100メートルの距離から照射した場合において、その反射光を照射位置から確認できる反射器材を備え付ければ、尾燈をつける必要はないのであつて、ほとんどの軽車両がこれによつて尾燈の代用をするものと考えられるが、反射器材の大きさ、形についての制限はないので、備え付ける場所の形態等に応じて最も適する形とすればよい。

なお、荷牛馬車等の幅の広い車両には、車両の左右両端その他適当な位置に反射器材を備え付ける等の指導をすること。

〔平26交総発甲85号・旧8項を一部改正し繰下〕

10 軽車両の乗車又は積載の制限(第5条関係)

ア 「乗車装置」とはまたがり式の座席又は安全に着席できる座席をいい、「小学校就学の始期に達するまでの者に用いる乗車装置」とは腰掛け、足掛け及び手掛けが備えられており、かつ、自転車の本体に固定され、走行中車両が振動しても安定して乗車できるものとする。

イ タンデム車のような2以上の座席がある二輪の自転車の場合は、ハンドル操作のできる座席が運転席、その他の席は単なる動力供給源にとどまり乗車装置と解されるが、三輪の自転車の後部の荷受けは、積載装置であり乗車装置とは解されない。

なお、運転席以外に乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えている自転車は、法第63条の3に規定する普通自転車に該当しない。

ウ 第1号の2の規定により、二輪又は三輪の自転車以外の軽車両の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車できないこととされた。二輪又は三輪の自転車以外の軽車両とは、例えば、四輪の自転車、牛馬車がこれに当たる。

(2) 第2号の規定は、関係法令により積載装置を備える原動機付自転車の積載重量が30キログラムを超えないよう制限されているのに、二輪又は三輪の自転車が無制限であることは不合理であり、かつ、自転車が関係する事故が多発しているところから、二輪又は三輪の自転車についても積載装置を備えるものについては、積載重量を30キログラムを超えないこととされた。また、同様にリヤカーを牽引する場合についても、その牽引されるリヤカーへの積載重量が120キログラムを超えないこととされた。

(3) 第4号の規定は、積載物の積載の方法について定めたものであり、積載物が車体、乗車装置又は積載装置からはみ出る長さ又は幅を制限したものである。

これは、積載物の長さ、幅又は高さが制限内のものであつても、積載の方法によつては、積載物が不安定な状態となつたり、車体の外に大きくはみ出したりして非常に危険な場合もあることから、これを制限したものである。

〔平21交総発甲97号・本項一部改正、平26交総発甲85号・旧9項を一部改正し繰下、令2交総発甲154号・本項一部改正〕

11 自動車以外の車両の牽引の制限(第6条関係)

(1) 自動車による牽引の制限は、法第59条及び令第25条に規定され、細則第6条においては、原動機付自転車又は軽車両によつて他の車両を牽引する場合の制限を定めたものであり、「牽引に適する装置又は牽引されるに適する装置」とは、車両を連結する器具が牽引に適し、歩行中の強い振動又は衝撃に耐えうるものをいう。

なお、一般原動機付自転車(法第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。)については、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第61条第2項に、付随車を連結した状態における最高速度に応じた制動能力に関し具体的に定められており、かつ、一般原動機付自転車により他の車両を牽引する場合の最高速度は、令第12条第2項の規定により、25キロメートル毎時を超えることができないこととされている。

〔平26交総発甲85号・旧10項を一部改正し繰下〕

12 運転者の遵守事項(第7条関係)

(1) 第1号の規定は、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)が、法第20条第1項ただし書の規定により道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯(以下「通行帯」という。)以外の通行帯を通行する場合において、その通行できる二以上の通行帯を交互に通行するなどみだりに通行帯を変えることは、他の交通を妨害し、危険であるから、これを禁止し、一度選択した通行帯は、みだりにこれを変更することなく、同じ通行帯を通行するようにしたものである。

(2) 第2号の規定は、物を携帯して車両を運転する場合に安全な運転を害するような方法によることを禁止したもので、例えば、重量若しくは長大な物件を携帯し、又は出前持ちが出前箱によらず、品物を掌にのせ、肩の上方で技術的な携帯をしながら、片手でハンドルを操作する等は、安全な運転とはいえない。

(3) 第3号の規定は、運転操作の妨げとなるような衣類及びはき物の着用を禁止したものであるが、その可否については画一的に判断するのではなく、運転する人、車両、場所、衣類及びはき物の形態その他各種の条件を総合して判断すること。

(4) 第4号の規定は、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転することを禁止したもので、「大きな音量で、カーラジオを聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞く」は、例示である。また、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」とは、緊急自動車のサイレン、自動車の警音器、警察官の警笛等の音、警察官が発する声等をいう。

(5) 第5号の規定は、積雪又は凍結のため滑るおそれがあり正常な運転ができないと客観的に判断される状態にある道路を通行する自動車(二輪のものを除く。)に対し、交通の円滑を図るため、タイヤ・チエーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずることを義務付けたもので、その方法としては、タイヤ・チエーン若しくはこれに類する装置を駆動輪(四輪駆動車は後輪)に取り付け、又はスノー・タイヤ若しくはこれに類する装置を全車輪に使用することとしたものである。

(6) 第6号の規定は、自動車の同乗者が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となる方法で物件を突き出し、又は振り回す行為を行つたときは、直ちに交通の安全を確保するため必要な措置を講ずることを運転者に義務付けたもので、その方法としては、口頭の注意により当該行為を中止させる、当該自動車を停止させる等がある。また、「突き出し」には、長大な物件を車幅から大きくはみ出すなど道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となる方法で携帯している行為も含まれる。「その他これらに類する物」とは、例えば、木刀、バット、角材等が考えられる。

(7) 第7号の規定は、原動機付自転車等の運転中における標識の表示を義務付けたもので、標識を取り外したり、跳ね上げて見えない状態にしたり、ガムテープ等を張り付けた状態で運転してはならない。また、「後面に見やすいように表示する」とは、原動機付自転車等の後方から標識内容を判読できるよう表示することをいう。

(8) 第8号の規定は、自動車登録番号標等に赤外線阻止効果のあるナンバープレートカバー等を取り付けて自動車を運転することを禁止したもので、「赤外線を吸収し又は反射するための物」とは、赤外線を吸収し、又は反射するための化学物質等を用いているもの、物質の表面を特別に削るなどして加工することで赤外線を乱射し、又は反射するもの等をいい、通常のプラスチックやアクリル版には見られない赤外線阻止効果をあえて持たせたナンバープレートカバー等をいう。

(9) 第9号の規定は、運転免許に「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡等で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない準中型車と普通車に限る(旅客車を除く))」等の条件を付された者が、その条件に従って聴覚障害者標識を付けた自動車(以下「表示自動車」という。)を運転している場合に、この表示自動車への幅寄せ等を禁止したものであり、法第71条の6第1項又は第2項に規定する聴覚障害者標識の表示義務者(運転免許に「特定後写鏡等」の条件を付された者)が運転している表示自動車への幅寄せ等を禁止した法第71条第5号の4の規定とは異なるものである。いずれも違反行為の態様は同じであるが、表示自動車の運転者の条件によって適用する条項が異なるので、検挙に当たっては、運転免許に付された条件を確認すること。

なお、「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡等で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない準中型車と普通車に限る(旅客車を除く))」等の条件が付される者は、補聴器を用いて法定聴力に達した者のうち、所定の適性が確認されたものであり、補聴器を使用することなく自動車を運転するときは、次の条件を満たす必要がある。

ア 重被牽引車を牽引しない準中型車及び普通車に限る(旅客車を除く。)こと。

イ 特定後写鏡等(運転する準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置をいう。)を使用すること。

ウ 聴覚障害者標識を付けること。

(10) 第11号の規定の「有効な性能の警音器」とは、警音器としての性能を有していることが必要であり、さび、腐食等により音響効果のないものは有効な性能を有しているとはいえない。

〔平20交総・交免発甲167号平24交総発甲42号同交免発甲57号・本項一部改正、平26交総発甲85号・旧11項を一部改正し繰下、平29交総発甲30号・本項一部改正〕

13 安全運転管理者の選任届等(第7条の2関係)

副安全運転管理者制度が新設されたこと及び安全運転管理者の資格要件が強化されたことに伴い、安全運転管理者等の選任届には新たに教習修了証明書又は資格認定証明書の写し、運転免許を取得している者については運転記録証明書を添付することが義務付けられた。したがつて、選任届が提出されたときには形式的に受理するだけでなく、企業の管理者として一貫した安全運転管理の業務を効果的に遂行できる地位にある者が選任されているかどうか、受理段階で十分に審査し、真にふさわしい者が選任されるよう適切な指導に努めること。

〔平26交総発甲85号・旧12項を繰下、平30交総発甲61号令3交総発甲185号・本項一部改正〕

14 禁止行為(第8条関係)

(1) 法第76条に定める禁止行為とともに、いわゆる絶対的禁止行為であるから、何人もこれらの行為を行うことはできない。

(2) 第1号の規定は、交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるものを道路にまくことを禁止したもので、「道路に」であるから、道路上から道路にまく場合はもちろん、路外、例えば、ビルの窓から道路にまく場合もこれに含まれる。

なお、ちらしの類とは、特定しがたいが、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨げになるおそれがある物であるから、紙吹雪紙テープ等は、該当しない場合が多いと考えられる。

(3) 第2号の規定中の泥土及び汚物は、例示であるから、およそ交通の危険を生じさせ、又は交通の妨げとなるものは、すべてこれに含まれるが、道路に物を捨てることがすべて禁止されるものではなく、交通の妨げとなる程度の場合に限つて禁止されるものである。

(4) 第3号の規定の「氷結のおそれがあるとき」とは、道路にまいた水が後刻氷結し、交通の危険を生じさせるおそれがあるときをいうのであつて、水をまくときに氷点以下の気温であることを要しない。

(5) 第4号の規定は、例えば、日おおい、雨おおい広告板等を交通の妨げとなるような方法で道路に突き出すことを禁止したもので、交通の妨げとなるかならないかの基準は、歩道では歩行者を対象とし、車道では貨物を積載した自動車を対象として判断すること。

(6) 第5号の規定は、正当な理由がないのに発煙筒、爆竹等を道路において使用することによつて、道路交通の危険又は妨害を生ぜしめるおそれのある行為を禁止したものである。

「道路において」とは、道路を通行中の車両及び道路に停止中の車両の中(上)で用いる場合もこれに含まれる。

「みだりに使用する」とは、正当な理由がないのに使用することをいう。したがつて、祭礼、行事等によるものは禁止の対象に含まれない。

「その他これらに類するもの」とは、発煙筒、多量の煙を出す殺虫剤、威力の強い遊戯用花火、手製の発煙、発火装置等交通の危険又は妨害となるような煙、火炎又は爆発音を発生させるものをいう。

(7) 第6号の規定は、道路において通行中の自動車等(原動機付自転車を含む。)から道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となる方法で物件を突き出し、又は振り回す行為を禁止したもので、当該交通の危険又は交通の妨害については、具体的な発生を必要とするものではなく、そのおそれがあると認められれば足りる。また、「突き出し」及び「その他これらに類する物」については、前記12の(6)と同様である。

なお、同乗者が旗、のぼり等の物件を突き出すことが「運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、自動車の安定を害し、又は外部からの当該自動車の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射鏡を確認することができない」こととなるような場合は、法第55条第2項を適用すること。

(8) 第7号に規定する「みだりに」とは、社会通念上正当な理由がないのに運転者の視覚をげん惑するような光を道路上に投射することをいい、道路工事のための光の投射、警察職務のための投光機による光の投射等は含まれない。また、投射場所については、道路の内外を問わない。

〔平26交総発甲85号・旧13項を一部改正し繰下〕

15 道路の使用の許可(第9条関係)

ア 第1号の規定の「祭礼行事」とは、神社等の行う宗教的な祭礼行事のみでなく、商工祭、カーニバル祭等もこれに含まれる。

イ 第2号の規定は、特異な形態で列を作り、道路を通行することを許可を受けなければならない行為としたものである。

なお、「パレード」とは、一般通行者の耳目をひくような方法で列をなして行進することであつて、車両であると人であるとを問わない。

例えば、野球又は相撲の優勝祝賀行進、スターのひろう行進、祝賀旗行列等をさし、単に車両を連ねて通行するものはこれに含まれない。

ウ 第3号の規定の装飾、奏楽又は放送は、いずれも著しく耳目をひくような程度であることを必要とするので、車両に色彩を施し、又は単に商店名、商品名等を記載し、若しくは幕、広告板等により若干の広告を添付した程度であつて、著しく人目をひく程度に至らないものは、含まれない。

「車両等により奏楽若しくは放送をし」とは、車外の人に聞かせることを目的としての奏楽又は放送をすることであつて、著しく人の耳をひくためには、その音量は、数十メートルの距離まで聞こえる程度のものであることを要する。

エ 第4号の規定は、集団行進の許可を受けなければならない行為としたものであり、多くの場合は、公安条例により許可を受けなければならない行為と競合することとなる。

オ 第6号に規定する行為は、必ずしも道路において行われることを要しないが、その行為により、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為は、許可を受けなければならない。

カ 第7号の規定の「その他の訓練」には、自転車の安全な乗り方教室子供交通教室などが含まれる。

キ 第8号に規定する「自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験」とは、警察庁が定める自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準(以下「基準」という。)により行われる実証実験をいう。

〔昭58交制発甲21号交企発甲26号昭62交企・交指・駐対・交制・交管発甲16号平4交免・交総・交指・交企・交試・交東免・務発甲46号平6交総・交指・交駐・交制・交免発甲59号平7交駐・交制発甲35号平11務警発甲23号平12交総・交指・交規・交免発甲56号平13交規・交総発甲72号交指・交免・交総発甲156号平16交総発甲137号平17交総発甲26号平18交規発甲35号同交総発甲73号平19交規・交駐発甲124号・本項一部改正、平26交総発甲85号・旧14項を一部改正し繰下、平29交規発甲100号令2交規発甲186号・本項一部改正〕

〔平21交駐発甲33号・本様式追加、平31務警発甲54号令元務警発甲93号令2交規発甲186号・本様式一部改正〕