○愛知県警察道路使用許可等事務取扱要綱の制定

令和3年7月1日

交規発甲第121号

この度、道路交通法(昭和35年法律第105号)等に基づく道路の使用の許可等の事務を適切に行うため、別記のとおり愛知県警察道路使用許可等事務取扱要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、道路の使用許可等の取扱い(昭和37年交庶発甲第37号)は、廃止する。

別記

愛知県警察道路使用許可等事務取扱要綱

第1 趣旨

この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)等に基づいて警察署長及び高速道路交通警察隊長(以下「警察署長等」という。)が行う道路の使用許可、道路の管理者(以下「道路管理者」という。)との協議等を適切に行うために必要な事項を定めるものとする。

第2 許可の対象

警察署長等は、道路の使用に係る許可申請を受けるときは、当該許可が法第79条に規定する道路管理者との協議の対象かどうかについて確認すること。

なお、次に掲げる場合は、道路管理者との協議は要しないものとする。

(1) 一時的な道路の使用に係るものである場合。ただし、道路管理者において道路の占用を許可している場合を除く。

(2) 歩道乗入道の設置又は維持管理その他道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定により、道路管理者以外の者が行う道路の工事又は作業(以下「工事等」という。)を行う場合

(3) 愛知県道路交通法施行細則(昭和35年愛知県公安委員会規則第6号。以下「細則」という。)第9条第1項各号に掲げる行為を行う場合

(4) 道路法に定める道路以外の道路の維持管理に伴う工事等及び法第77条第1項に規定するものである場合

第3 許可申請受理時における留意事項

警察署長等は、許可申請を受けるに当たっては、次の事項に留意するとともに、必要に応じて申請者に対する指示を行うこと。

(1) 許可の期間

法第77条第1項各号の規定に基づき道路の使用の許可を行うときは、それぞれの場合において必要最小限度の期間とすること。

(2) 許可申請者

許可を受ける者は、当該行為に従事する者だけでなく、法人の場合もあることを念頭に置くこと。

(3) 工事等の施工の時期等

ア 工事等の施工の時期又は時間については、季節、管内の情勢等の事情を考慮した上で、道路交通の確保に支障を与えることがないようにさせること。

イ 次に掲げる道路における工事等は、原則として夜間に行い、一般の交通の用に供するため、埋め戻し、仮覆工等により、路面を整備させること。

(ア) 車両の通行が極めて頻繁な歩道以外の道路

(イ) 付近に迂回路がなく、車両の通行を禁止し、又は制限することが困難な交通の頻繁な歩道以外の道路

(ウ) 駅の周辺地等、歩行者の通行が極めて頻繁な道路

ウ イの場合において、一般の交通の用に供する時間帯までに埋め戻し、仮覆工等を行うことが困難な工事等については、昼夜連続して行うなどして工期の短縮を図らせること。

エ 地下鉄等の工事等のうち、他の交通に著しい影響を及ぼすおそれのあるものについては、深夜、早朝等の交通量が閑散な時間を選んで行わせること。

(4) 工事等に伴う保安施設の設置

工事等の場所及びその付近には、当該工事等の規模、性格、一般交通に及ぼす障害の程度等に応じ、照明、防護柵等の保安施設を設けさせること。

(5) 工事等に伴う交通規制等

ア 交通規制の範囲は、工事等の施工の時期、時間及び方法、道路の使用面積、工事用資機材の置場等に鑑みて検討し、必要最小限度とすること。

イ 通行止めの措置は、工事等の施工上、他に講ずる方法がない場合に限り行うこと。

ウ 迂回路の設定に当たっては、原則として幅員6メートル以上の道路を選定すること。

エ 道路法に定める道路における次に掲げる制限等は、道路管理者のみが行うものであるから、警察署長等は制限等を行わないこと。

(ア) 危険物積載車両通行止め

(イ) 最大幅

(ウ) 重量制限

(エ) 高さ制限

(オ) 自動車専用

オ 交通規制を行うときは、標識令に定める道路標識又は道路標示を正しく設置させること。

カ 車両の片側交互通行を行うとき、工事等のための車両の出入りが多いときその他必要があるときは、工事等の施工者に対し、交通整理員を配置させるように指導すること。

なお、工事用信号機を設置した場合において、夜間等交通量が少ない時間帯等で、当該信号機の単独利用により交通の安全及び円滑が確保されると認められるときは、当該信号機のみによる交通整理を行わせることができる。

キ 道路法第46条に基づいて道路管理者が行う通行の禁止又は制限については、積極的にこれに協力し、その適否並びに道路標識の設置箇所及び設置方法をよく検討し、交通の混乱が生ずることのないように配慮すること。

(6) 道路の使用の方法等

道路の使用の方法等の取扱いについては、交通部長が別に示す。

(7) 許可の条件の変更等

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別な措置を講ずる必要が生じたときは、許可の条件を変更し、又は新たに条件を付すこと。この場合において、当該許可が道路物の占用の許可を受けているものであるときは、事前に道路管理者と協議をすること。

第4 許可の手続

警察署長等は、次に掲げる方法により許可の手続を行うこと。

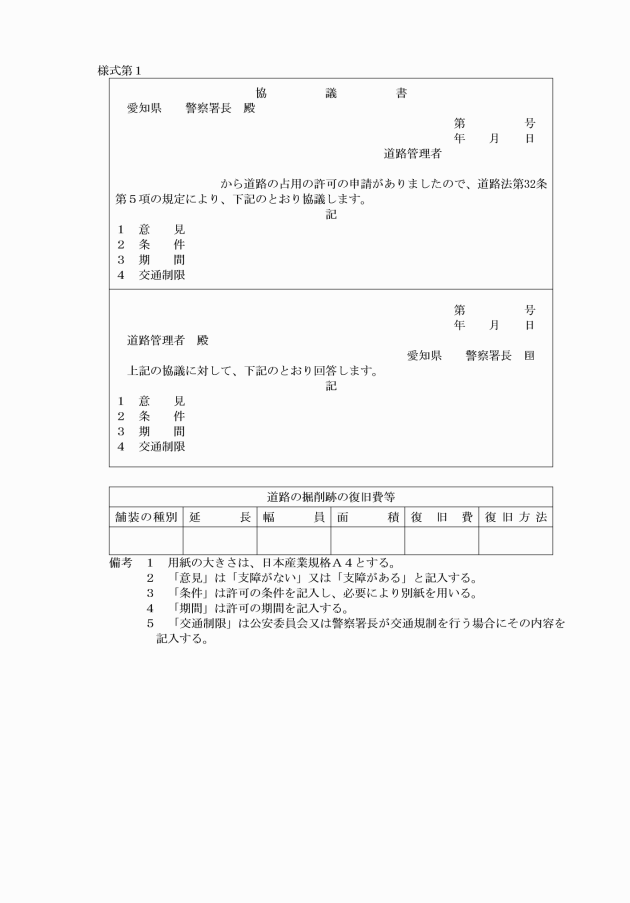

(1) 道路管理者との協議を要するもの

ア 道路使用許可申請書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)別記様式第6。以下「申請書」という。)の提出は、法第78条第2項の規定により、原則として道路管理者を経由して行うように申請者に教示すること。

ウ イの調査の結果、許可することとしたものについては、その旨を申請者に通知した上で、道路使用許可証(規則別記様式第6。以下「許可証」という。)を申請者に交付し、又は道路管理者に当該許可証を送付して申請者への交付を依頼すること。

エ 許可証を交付したものに係る協議書については、所要事項を記入し、これを道路管理者に返送すること。

オ 調査の結果、不許可としたときは、次に掲げる措置を執ること。

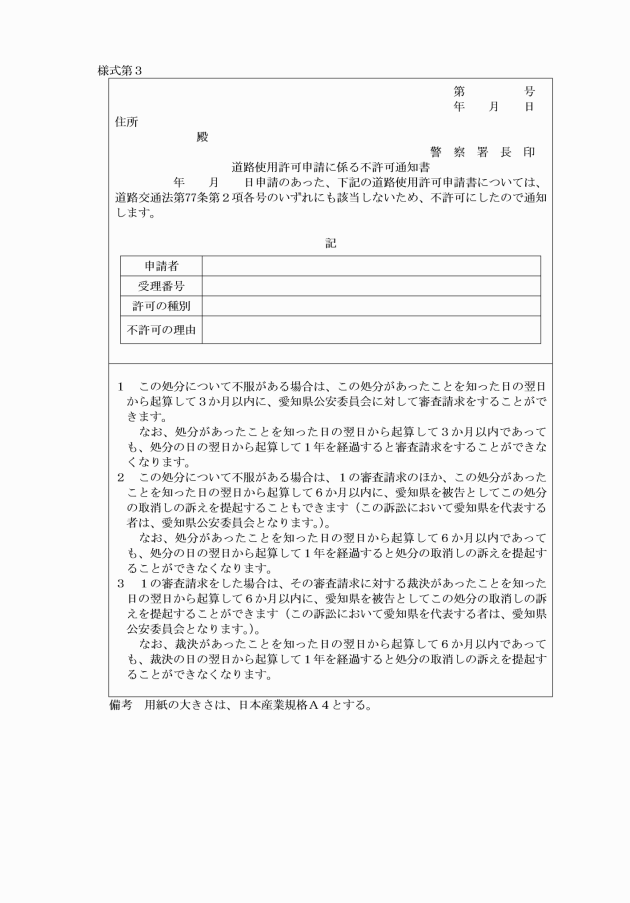

(ア) 道路使用許可申請に係る不許可通知書(様式第3)により、申請者に不許可の理由を通知すること。

(イ) 協議書に所要事項を記入し、これを道路管理者に送付すること。

(2) 道路管理者との協議を要しないもの

ア 申請書は、警察署長等が受理すること。

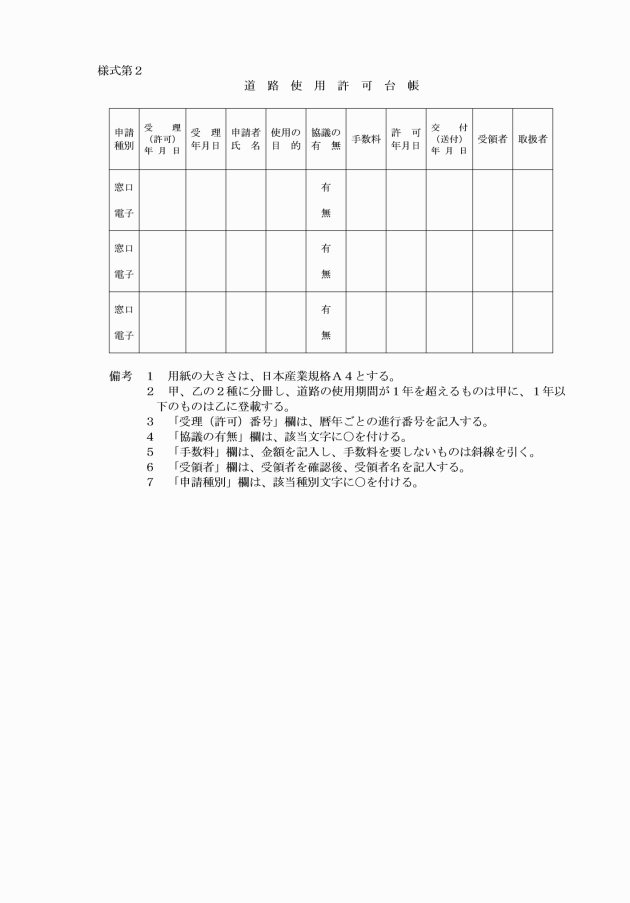

イ 受理した申請書は、その都度、台帳に登載するとともに、必要な調査を行うこと。

ウ イの調査の結果、許可をすることとしたものについては、許可証を申請者に交付すること。

エ 調査の結果、不許可としたときは、(1)のオに準じて取り扱うこと。

第5 関係警察署長等との協議

警察署長等は、申請に係る場所が他の警察署長等の管轄区域にわたるときは、関係警察署長等と協議の上で処理すること。ただし、簡易なもので交通の支障がないと認められるものについては、協議を省略することができる。

第6 交通部長に対するりん議

次に掲げる申請については、あらかじめ警察署長等の意見を付し、原則として文書により交通部長にりん議(交通規制課長経由。以下同じ。)すること。

(1) 公安委員会が交通規制を行う必要があると警察署長等が認めるもの

(2) 警察署長等が交通規制を行う必要があるもののうち、一般交通に著しい影響を及ぼすと認められるもの

(3) 一般国道、主要地方道又は幅員14メートル以上の道路における工事等で有効残存幅員が2分の1以下となるなど、一般交通に著しい影響を及ぼすと認められるもの

(4) アーケード、タクシー共同乗場の標示板等、恒常的な設備の新設等、将来の交通規制上、著しい影響を及ぼすと認められるもの

(5) 細則第9条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する道路の使用で、他の警察署長等の管轄区域にわたり、かつ、交通整理を要するもの

(6) 許可を行うことについて疑義があるもの

第7 継続許可

警察署長等は、許可の期間の満了後、更に継続して道路を使用しようとする者に対しては、期間の満了の日の前日までに新たに申請書を提出させ、許可を受けさせること。この場合において、許可事項に変更を加えないものについては、申請書の添付書類は、従前の許可証の写しでも差し支えないものとする。

第8 許可証の作成等

1 許可番号は、台帳の許可番号を用いるものとし、台帳の登載区分(甲又は乙)に従って、許可証の上部に甲又は乙と明記すること。

2 許可の条件は、工事等の実施の時期、これに伴う保安施設の設置、道路の使用の方法等について具体的に記載し、許可証の所定欄に書ききれないときは、別紙に記載し、許可証と契印すること。

3 工事等の場所の長さ及び幅並びに道路の使用部分については、申請書の方法又は形態欄に具体的に記載させること。

第9 許可後における留意事項

1 許可を行った後は、申請者に対し、工事等の始期及び終期を速やかに連絡するように指導すること。

2 許可証に付した条件を変更し、又は新たに条件を付すときは、文書により明示すること。

3 許可を取り消し、又は許可の効力を停止するための法第77条第6項に規定する弁明の機会の付与に係る手続は、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号)に基づいて行うこと。

4 許可証の再交付の申請があったときは、必要な調査を行い、支障がないと認めたときは、再交付すること。

5 許可の期間が満了したとき又は許可を取り消したときは、工作物の除去等、道路の原状回復の状況について確認すること。

6 道路使用許可証記載事項変更届(規則別記様式第7)を受理したときは、必要な調査を行い、支障がないと認めたときは、許可証の記載事項を訂正すること。ただし、記載事項について訂正することができるのは、申請者及び現場責任者の住所等、許可の内容に変更を加えないものに限る。

第10 条件付許可の場合の措置

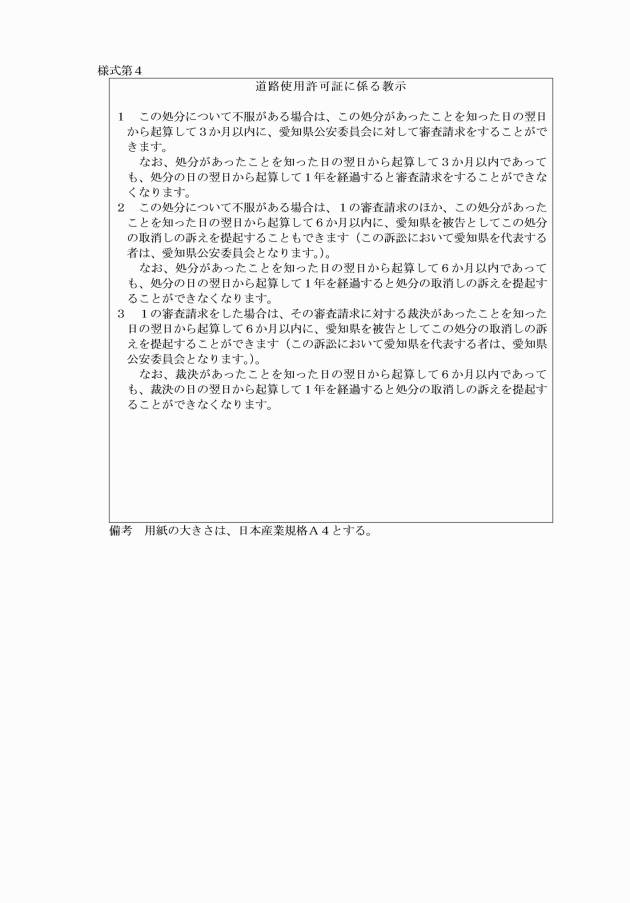

警察署長等は、第4の調査の結果、条件付許可とするときは、申請者にその理由を通知するとともに、許可証に道路使用許可証に係る教示(様式第4)を添付して申請者に交付すること。

第11 手数料

1 道路使用許可の手数料の額は、愛知県手数料条例(平成12年愛知県条例第20号)に規定するところによる。

2 手数料は、愛知県証紙条例(昭和39年愛知県条例第12号)第2条に規定する方法により徴収するものとする。

3 警察署長等は、手数料の取扱状況について、総務部会計課長から照会があったときは、会計事務上の必要な事項に関する連絡、報告等を速やかに行うこと。

4 次のいずれかに該当する者は、愛知県手数料条例第7条の規定により、手数料の全部が免除されることに注意すること。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人又は社会福祉協議会

(3) 日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)に規定する日本赤十字社

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設

(5) 公益社団法人若しくは公益財団法人、公益を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずる団体

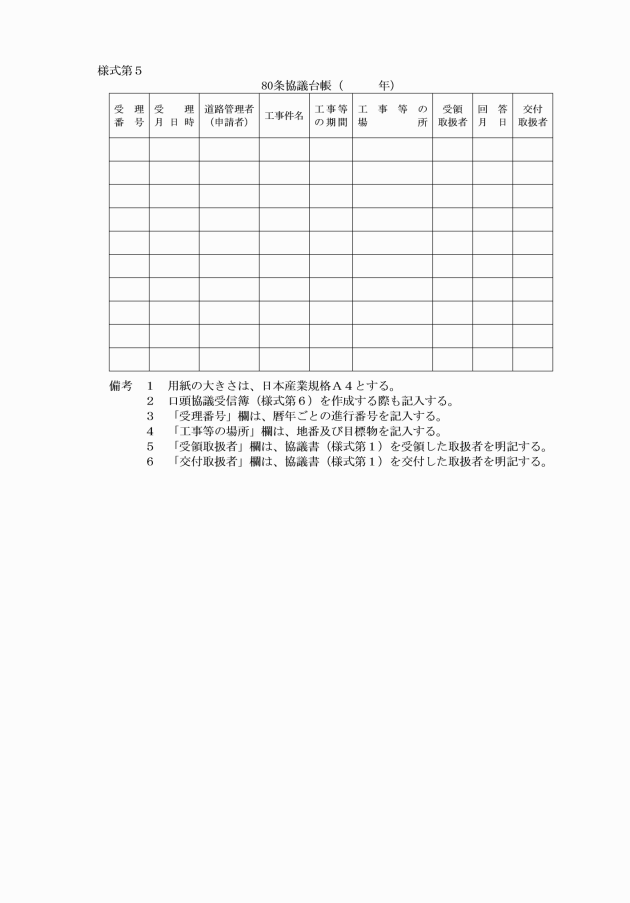

第12 法第80条の規定に基づく道路管理者との協議等

1 協議文書等の受理

(2) 交通の制限又は禁止を行わず、道路管理者が日常的に行う道路の維持のための工事等で、砂利道における砂利等の散布、舗装道における目地又は亀裂の填充、道路上における柵、道路標識、区画線の設置及び維持その他これに類する工事等は、個々に協議の対象としないこと。

2 協議事案の処理

工事等による交通上の障害を必要最小限度とするため、協議事案は事務的に処理することなく、現場の交通状況等を具体的に考慮し、十分に検討した上で回答すること。

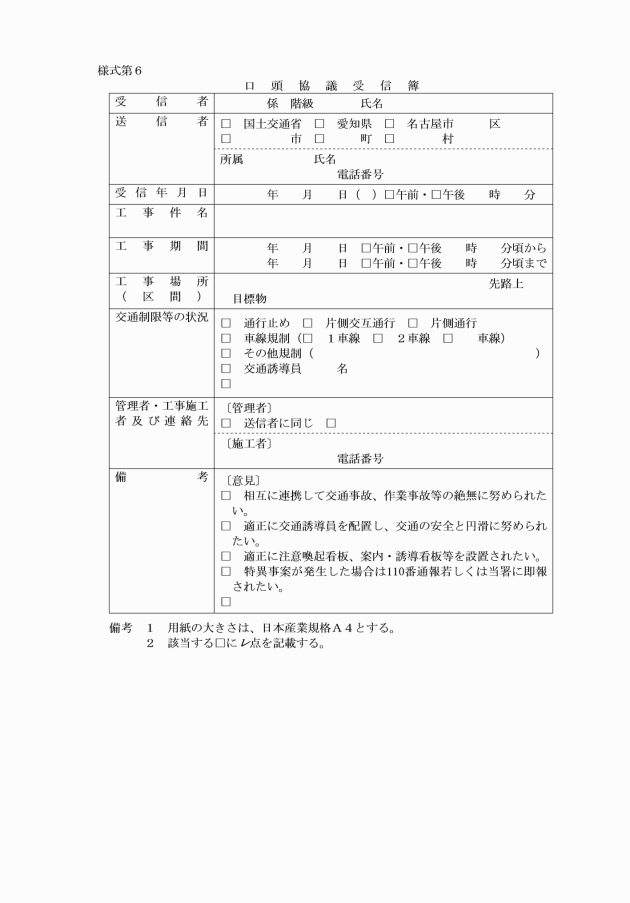

3 協議の手続

(1) 協議は、原則として文書により行うこと。ただし、次のいずれかに該当するときは、口頭協議受信簿(様式第6)により口頭又は電話による協議を受理し、回答すること。

ア 緊急を要し、かつ、文書による協議を行ういとまがないとき。

イ 道路管理者が、道路の管理行為として日常的に行う維持のための工事等のうち、歩車道の局部的欠損部の修理、舗装道における表面処理その他これに類するもので、5日以内に完成するとき。

(2) 工事等の区間が2以上の警察署長等の管轄区域にわたるときは、原則として工事等の始点又は工事等の主たる区域を管轄する警察署長等が当該協議を受理し、関係する警察署長等の意見を取りまとめて回答すること。

(3) 工事等に関して道路管理者が行う通行の禁止又は制限について協力を求められたときは、その状況に応じて必要な措置を講ずること。また、協議の内容が交通部長に対するりん議事項に該当するときは、第6に準じた措置を講ずること。

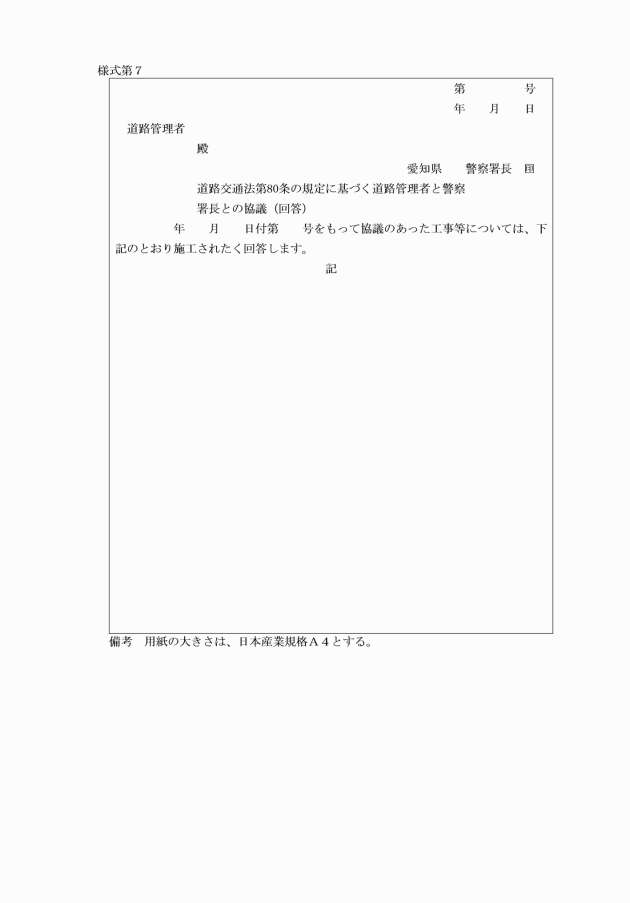

4 協議の内容

(1) 道路管理者に対する協議についての回答は、道路交通法第80条の規定に基づく道路管理者と警察署長との協議(回答)(様式第7)により行うこと。この場合において、国土交通省中部地方整備局又はその関係機関からなされた協議のうち、意見聴取に対する意見がないときにあっては送付を受けた協議文書2通のうち、1通の末尾余白に必要事項を記載し、意見聴取に対する意見があるときにあっては必要に応じて協議文書を添付すること。

なお、協議文書に加除修正等を行う必要があるときは、道路管理者と再度協議をした上で、協議文書2通の余白に加除修正等を行うこと。

(2) 協議の回答は、原則として、交通部長にりん議するものにあっては2週間以内に、その他のものにあっては1週間以内に行うこと。

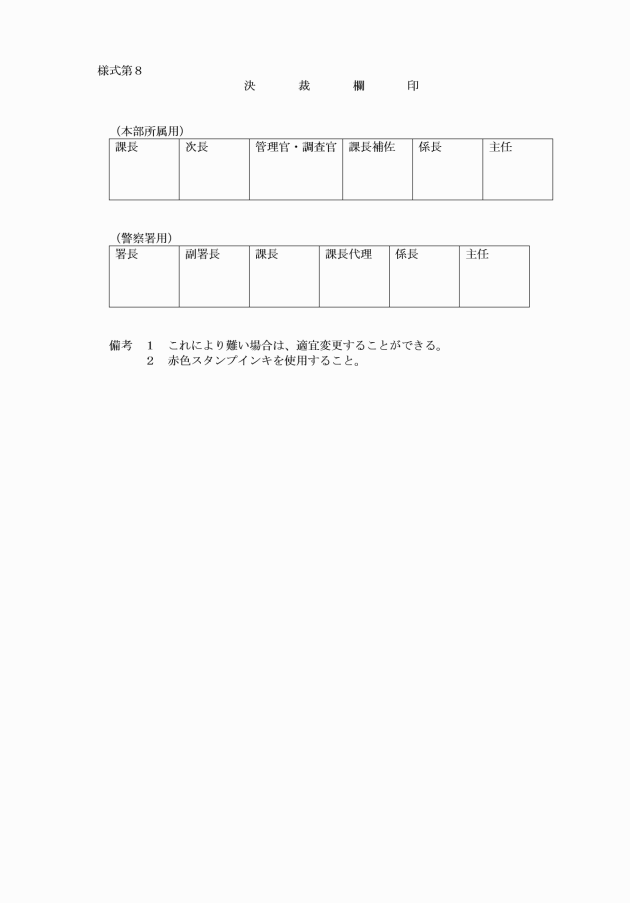

第13 決裁

道路使用許可申請書、道路使用許可証記載事項変更届及び道路使用許可証再交付申請書(規則別記様式第8)の決裁は、これらを複写して控えを作成し、控えの欄外左上部分に決裁欄印(様式第8)を押印して行うこと。

第14 その他

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、交通規制課長が別に示す。