○特定講習及び指定講習機関の事務の取扱いに関する規程

平成2年8月24日

愛知県公安委員会規程第3号

特定講習及び指定講習機関の事務の取扱いに関する規程を次のように定める。

特定講習及び指定講習機関の事務の取扱いに関する規程

(趣旨)

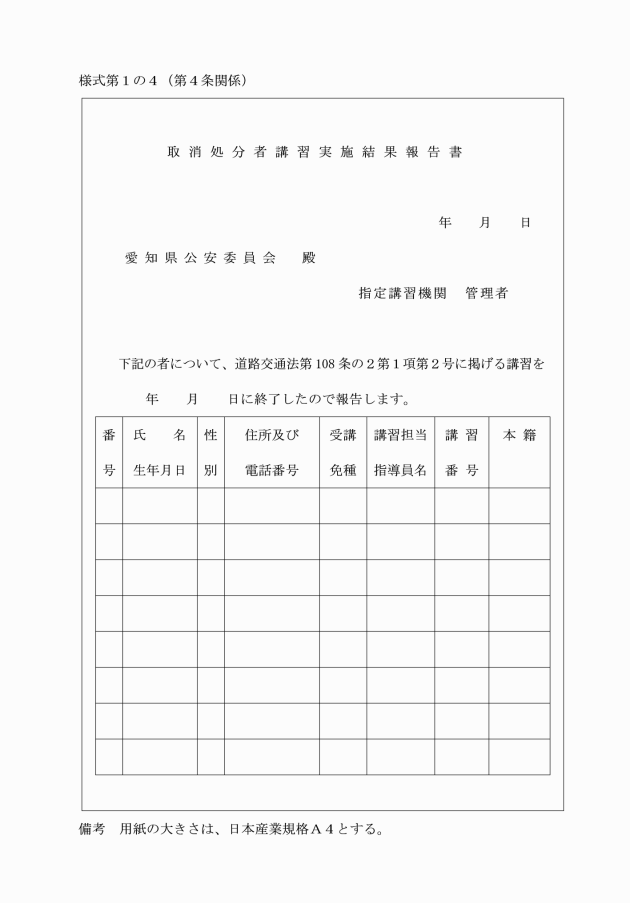

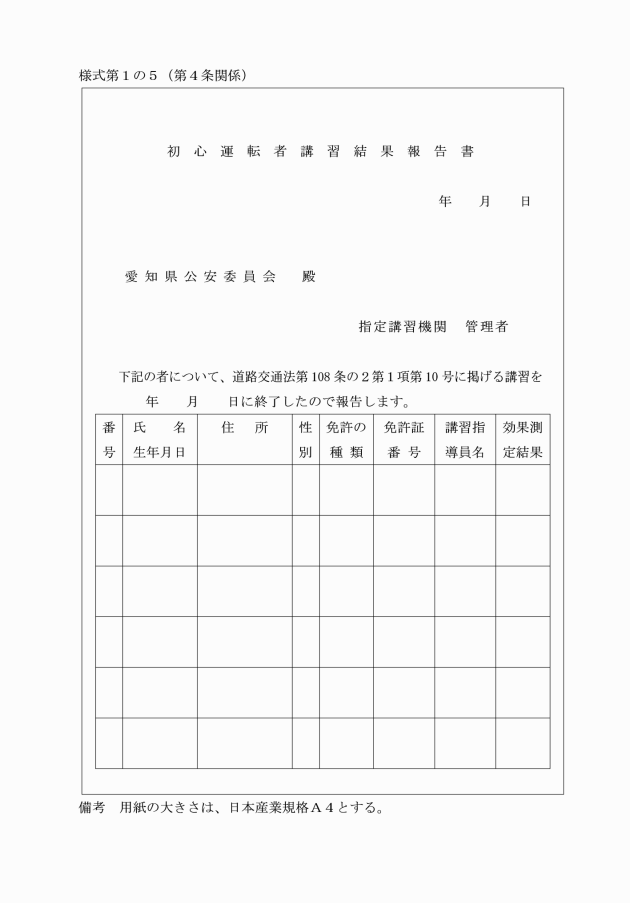

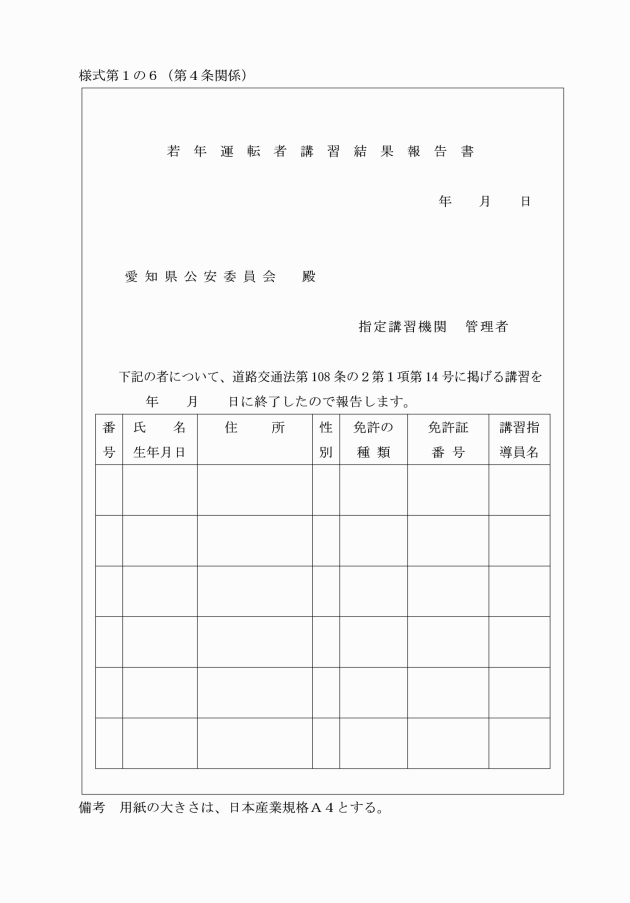

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第2号に規定する講習(以下「取消処分者講習」という。)、法第108条の2第1項第10号に規定する講習(以下「初心運転者講習」という。)及び法第108条の2第1項第14号に規定する講習(以下「若年運転者講習」という。)の実施等並びに法第108条の4の規定により指定する者(以下「指定講習機関」という。)の指定、検査等の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

〔平4県公委規程6号平6県公委規程1号平8県公委規程2号令4県公委規程5号・本条一部改正〕

(準拠)

第2条 取消処分者講習、初心運転者講習及び若年運転者講習(以下「特定講習」という。)並びに指定講習機関に関する事務については、法、道路交通法施行令(昭和35年政令第70号。以下「令」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)、指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「講習機関規則」という。)及び愛知県道路交通法施行細則(昭和35年愛知県公安委員会規則第6号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるものによるものとする。

〔令4県公委規程5号・本条一部改正〕

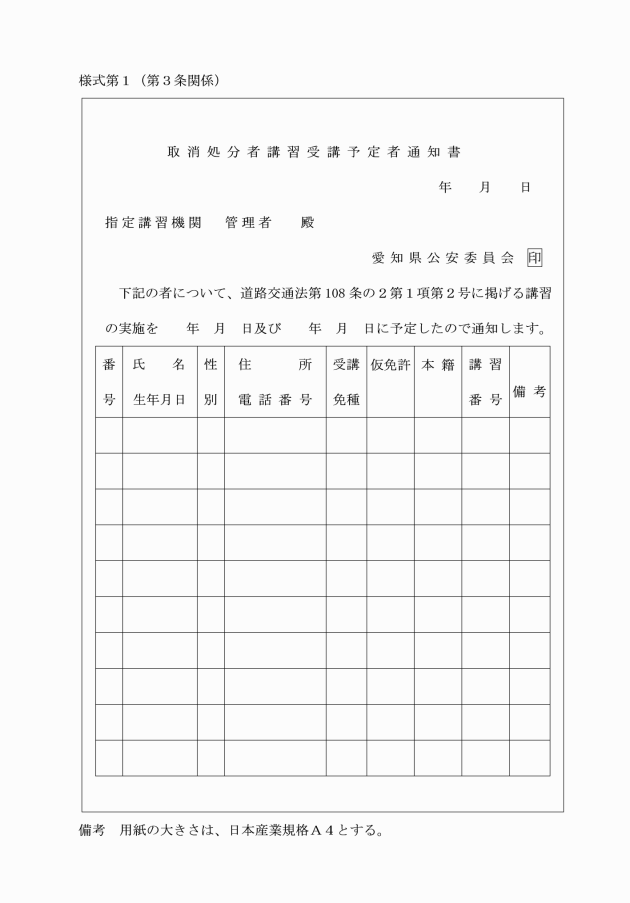

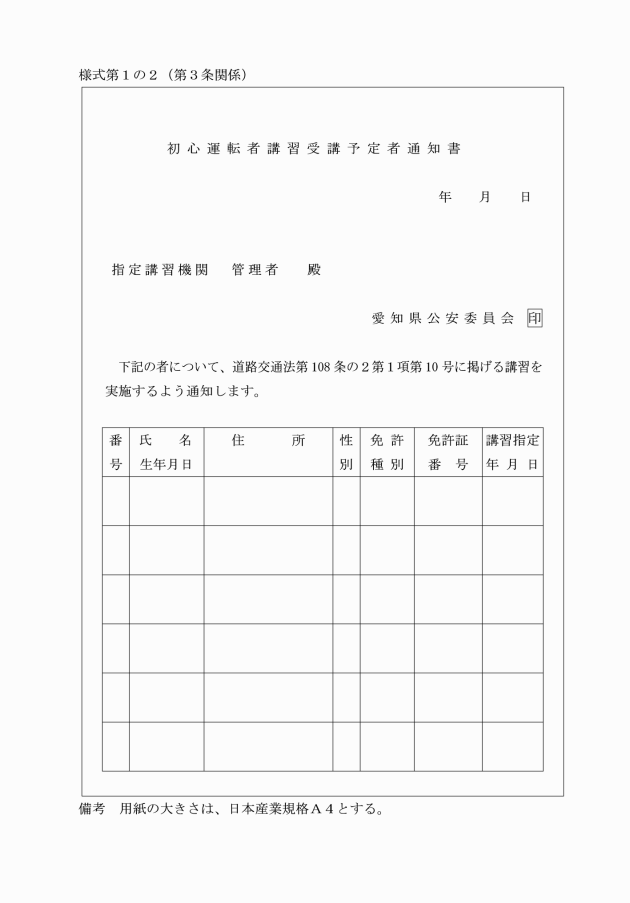

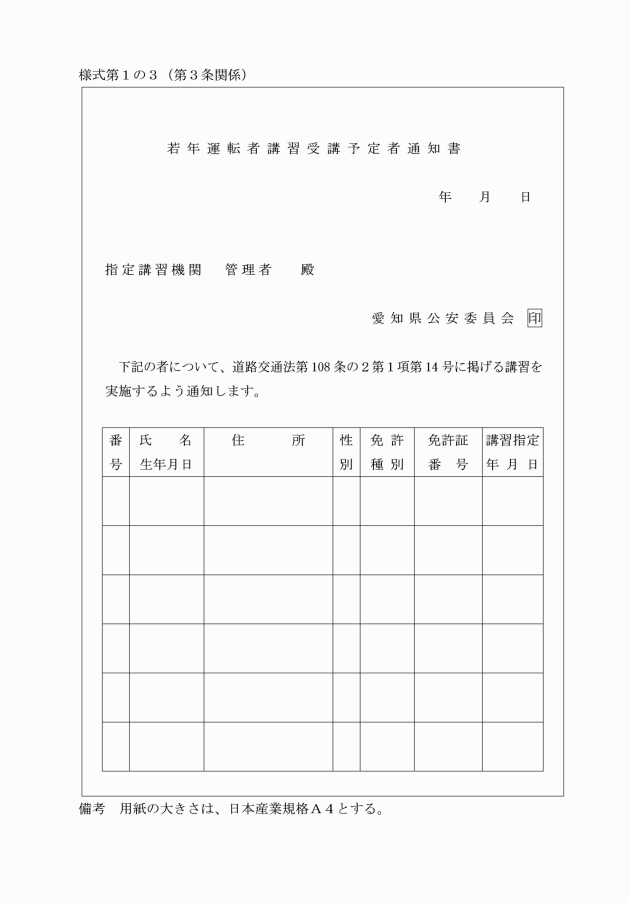

(初心運転者講習の通知等)

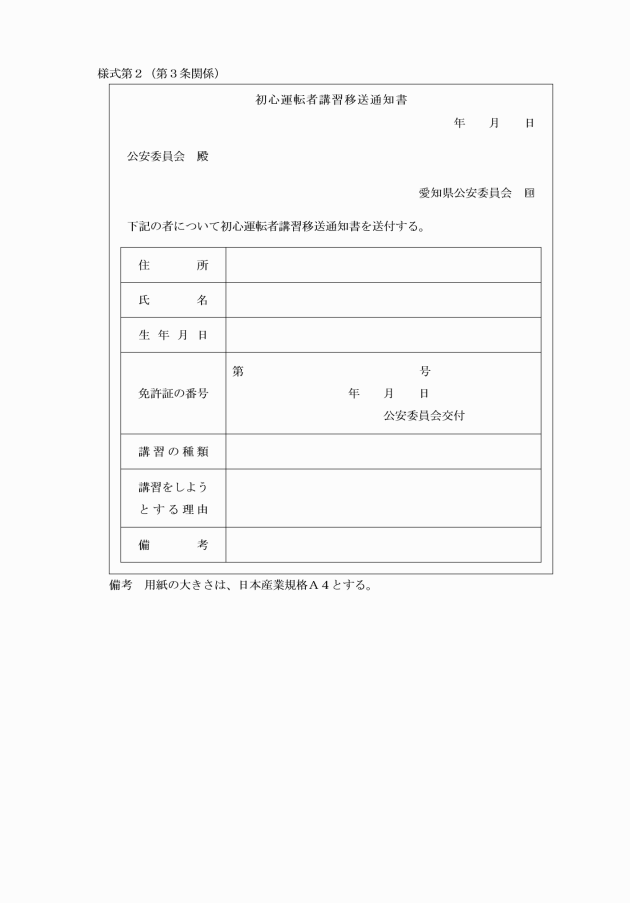

第3条 法第108条の3第1項の規定による初心運転者講習の対象者に対する講習通知については初心運転者講習通知書(施行規則別記様式第22の11)、法第108条の3の3の規定による若年運転者講習の対象者に対する講習通知については若年運転者講習通知書(施行規則別記様式第22の11の2の2)により、配達証明郵便で送付して行うものとする。

〔平6県公委規程1号平15県公委規程7号令4県公委規程5号・本条一部改正〕

(特定講習の実施要領)

第4条 特定講習は、指定講習機関に行わせるものとする。ただし、取消処分者講習又は若年運転者講習の受講予定人数、受講者の利便性等の特別の理由がある場合又は取消処分者講習のうち次に掲げる要件のいずれかに該当する者を対象とするものについては、この限りでない。

(1) 法第90条第9項若しくは第10項、法第103条第7項若しくは第8項又は法第107条の5第1項若しくは第2項の規定により、免許を受けることができない期間又は運転を禁止する期間として公安委員会が定めた期間が3年を超えること。

(2) 免許の取消処分回数が2回以上であること。

3 前2項に定めるもののほか、特定講習の実施に関し必要な事項は、運転免許課長が別に定める。

〔平15県公委規程7号・本条全部改正、平21県公委規程7号令4県公委規程5号・本条一部改正〕

(指定講習機関の指定の申請)

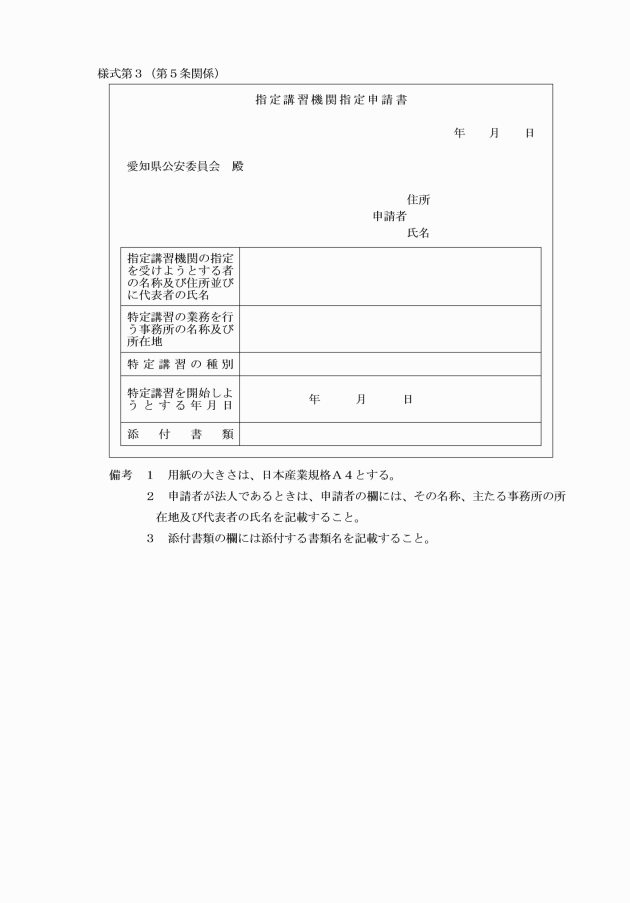

第5条 法第108条の4第2項の規定による指定講習機関の指定の申請は、指定講習機関指定申請書(様式第3)により行わせるものとする。

〔平15県公委規程7号・本条一部改正〕

(申請書類の調査)

第6条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、前条の申請があったときは、その内容が法第108条の4及び講習機関規則第6条、第8条又は第8条の2に規定する指定の基準(以下「指定基準」という。)に適合しているかどうかを調査し、その結果に意見を付けて公安委員会に報告するものとする。

〔令4県公委規程5号・本条一部改正〕

(指定講習機関の指定)

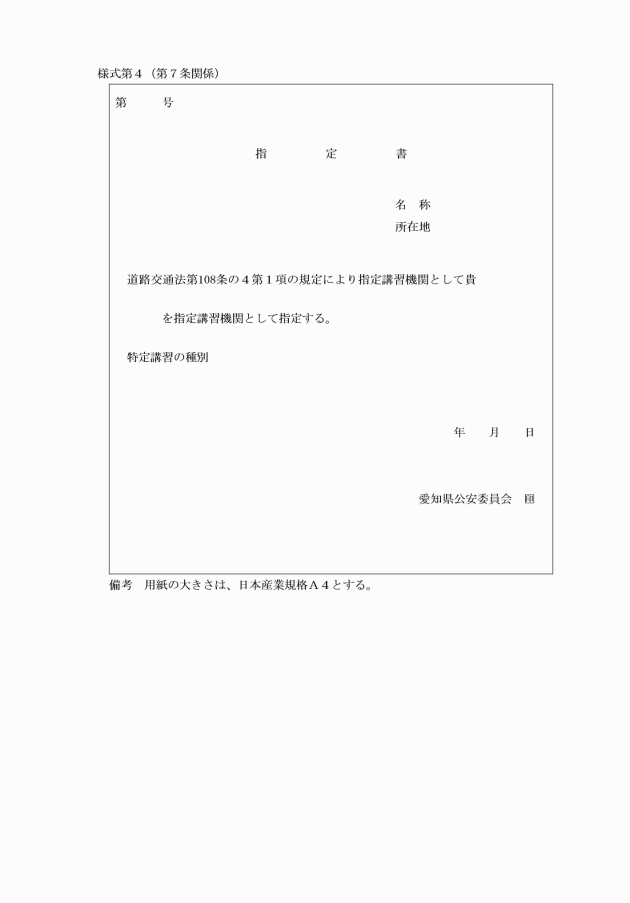

第7条 前条の規定により調査した結果、申請の内容が指定基準に適合すると認めたときは、当該申請をした者を指定講習機関として指定するものとする。

〔平15県公委規程7号・本条一部改正〕

(変更の届出)

第8条 講習機関規則第4条の規定による指定申請書(添付書類を含む。)の公示事項等の変更の届出は、公示事項等の変更届(様式第5)により行わせるものとする。

〔平15県公委規程7号・本条一部改正〕

2 運転適性指導員及び運転習熟指導員の審査手続は、運転免許課長が別に定める。

〔平15県公委規程7号・本条全部改正〕

〔平15県公委規程7号・本条一部改正〕

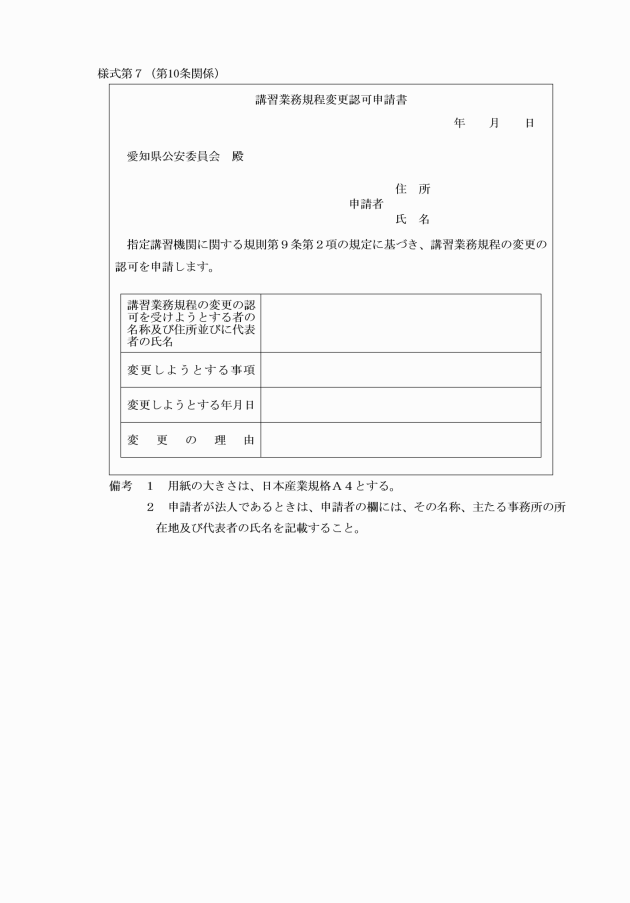

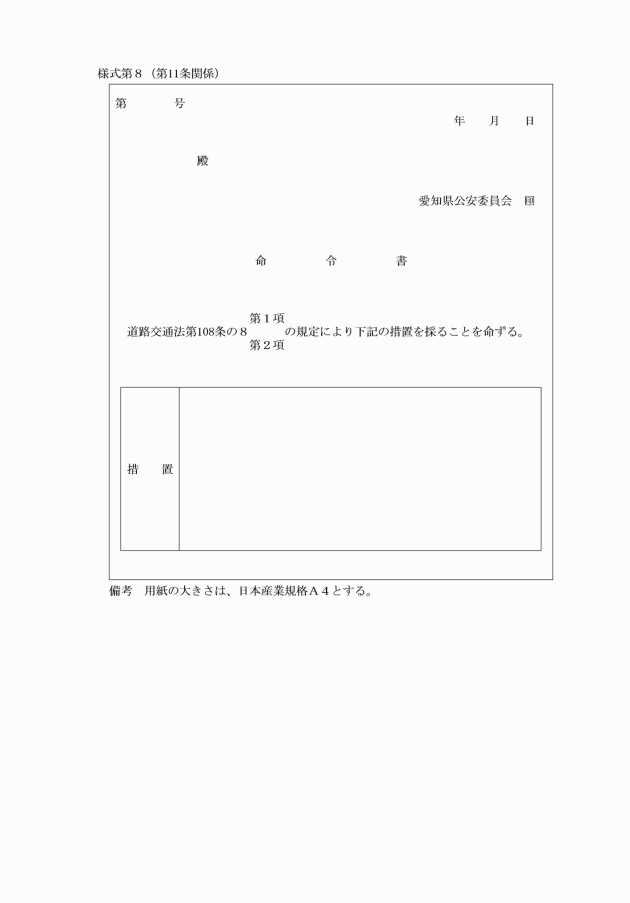

(適合命令)

第11条 法第108条の8の規定による適合命令等を文書で行うときは、命令書(様式第8)により行うものとする。

〔平15県公委規程7号・本条一部改正〕

(検査等)

第12条 法第108条の9の規定による検査等は、おおむね年1回定期的に実施するほか、随時必要に応じて行うものとする。

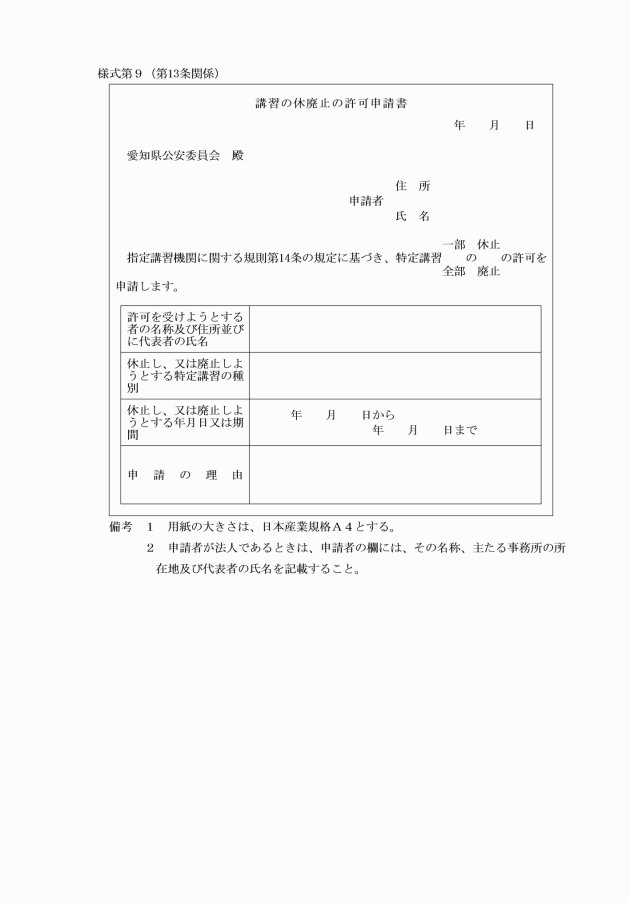

(休廃止の許可の申請)

第13条 講習機関規則第14条第1項に規定する特定講習の全部又は一部の休止又は廃止に係る許可の申請は、講習の休廃止の許可申請書(様式第9)により行わせるものとする。

〔平15県公委規程7号・本条一部改正〕

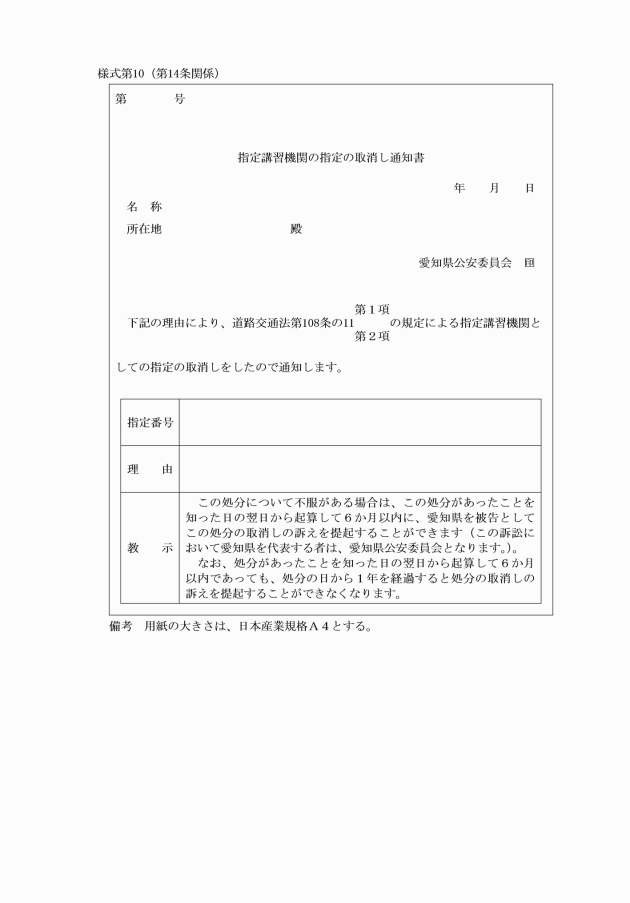

(指定の取消し通知)

第14条 法第108条の11の規定により指定講習機関の指定を取り消したときは、当該指定講習機関に対し、指定講習機関の指定の取消し通知書(様式第10)により通知するものとする。

〔平15県公委規程7号・本条一部改正〕

(書類の経由)

第15条 特定講習及び指定講習機関に関する書類のうち公安委員会に提出するものについては、運転免許課長を経由して提出させるものとする。

〔平15県公委規程7号・本条一部改正〕

(簿冊の保存)

第16条 指定講習機関に対しては、講習機関規則第12条の規定によるほか、次に掲げる書類を永年保存させるものとする。

(1) 指定申請書(添付書類を含む。)の写し

(2) 指定書

(3) 公示事項等の変更届(添付書類を含む。)の写し

(4) 講習業務規程認可申請書(添付書類を含む。)の写し

(5) 講習業務規程変更認可申請書(添付書類を含む。)の写し

(委任)

第17条 特定講習及び指定講習機関の事務の取扱いに関し必要な細目的事項については、本部長が別に定める。

附則

この規程は、平成2年9月1日から施行する。

附則(平成4年10月28日愛知県公安委員会規程第6号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

附則(平成5年9月1日愛知県公安委員会規程第3号)

1 この規程は、平成5年9月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(平成6年5月9日愛知県公安委員会規程第1号)

この規程は、平成6年5月10日から施行する。

附則(平成8年8月30日愛知県公安委員会規程第2号)

この規程は、平成8年9月1日から施行する。

附則(平成11年10月4日愛知県公安委員会規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の特定講習及び指定講習機関の事務の取扱いに関する規程及び自動車教習所に関する事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の特定講習及び指定講習機関の事務の取扱いに関する規程及び自動車教習所に関する事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(平成15年10月24日愛知県公安委員会規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月22日愛知県公安委員会規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月29日愛知県公安委員会規程第7号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成25年8月16日愛知県公安委員会規程第4号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

附則(平成26年12月9日愛知県公安委員会規程第7号)

この規程は、平成27年1月5日から施行する。

附則(令和元年6月20日愛知県公安委員会規程第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和2年12月10日愛知県公安委員会規程第7号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず当面の間使用することができる。

附則(令和4年5月11日愛知県公安委員会規程第5号)

この規程は、令和4年5月13日から施行する。

附則(令和6年12月11日愛知県公安委員会規程第9号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

〔平15県公委規程7号・本表追加〕

運転適性指導員の審査要領

審査項目 | 審査細目 | 審査内容 | 審査方法等 |

運転適性指導に関する知識 | 1 運転適性指導についての専門的知識 | 道路交通法等運転適性指導に関する法令、受講手続等に関する事項 | 面接試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ90%以上の成績であること。 |

2 集団討論技法に関する知識 | 集団討論の目的、展開の仕方及び指導要領に関する事項 | ||

3 道路交通の場における潜在的危険に対応した安全運転に関する知識 | (1) 道路交通の実態に応じた各種交通場面における潜在的危険の予知及び判断並びに措置に関する事項 (2) 安全マインド(安全運転を実践できる態度をいう。)を身に付けさせるための指導能力及び運転中における心配り、運転マナー等を向上させるための指導能力に関する事項 | ||

運転適性指導に関する技能 | 1 自動車の運転演習に関する観察力及び指導要領 | 受講者の運転演習に対し、次のことについて観察し、的確な矯正等の指導ができる能力に関する事項 ア 車両の技術的かつ正確な操作能力 イ 各種の交通状況下における道路標識及び道路標示に対する注意力並びに法令遵守能力 ウ 歩行者その他交通弱者に対する的確な行動能力 エ 危険な交通状況下及び対向車がいるときの追越し時、側方通過時等の安全運転判断能力 オ その他車両の安全運転能力 | 実技試験により行うものとし、その合格基準は、90%以上の成績であること。 |

2 危険回避に関する技能 | 運転中の危険予知及び危険判断についての理解並びに必要な緊急制動、緊急回避及びバランス走行(大型自動二輪車又は普通自動二輪車に限る。)の技能に関する事項 | ||

3 運転適性検査、運転シミュレーター等に関する指導要領 | (1) 運転適性検査、運転シミュレーター等の検査要領に関する事項 (2) 検査の診断結果に基づく矯正等の指導ができる能力に関する事項 |

別表第2(第9条関係)

〔平8県公委規程2号・本表一部改正、平15県公委規程7号・旧別表を一部改正し繰下〕

運転習熟指導員の審査要領

審査項目 | 審査細目 | 審査内容 | 審査方法等 |

運転習熟指導に関する知識 | 1 自動車工学に関する基礎的知識 | 自動車の特性及び限界、ブレーキの性能、タイヤの性能等自動車工学に関する基礎的事項 | 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験によるものとし、その合格基準は、それぞれ90%以上の成績であること。 |

2 集団討論技法に関する知識 | 集団討論の目的、展開の仕方及び指導要領に関する事項 | 面接試験又は論文式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ90%以上の成績であること。 | |

3 道路交通の場における潜在的危険に対応した安全運転に関する知識 | (1) 道路交通の実態に応じた各種交通場面における潜在的危険の予知及び判断並びに措置に関する事項 (2) 安全マインド(安全運転を実践できる態度をいう。)を身につけさせるための指導能力及び運転中における心配り、運転マナー等を向上させるための指導能力に関する事項 | ||

運転習熟指導に関する技能 | 1 自動車の運転演習に関する観察力及び指導要領 | 受講者の運転演習に対し、次のことについて観察し、的確な矯正等の指導ができる能力に関する事項 ア 車両の技術的かつ正確な操作能力 イ 各種の交通状況下における道路標識及び道路標示に対する注意力並びに法令遵守能力 ウ 歩行者その他交通弱者に対する的確な行動能力 エ 危険な交通状況下及び対向車がいるときの追越し時、側方通過時等の安全運転判断能力 オ その他車両の安全運転能力 | 実技試験により行うものとし、その合格基準は、90%以上の成績であること。 |

2 危険回避に関する技能 | 運転中の危険予知及び危険判断についての理解並びに必要な緊急制動、緊急回避及びバランス走行(大型自動二輪又は普通自動二輪に限る。)の技能に関する事項 |

〔平5県公委規程3号令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

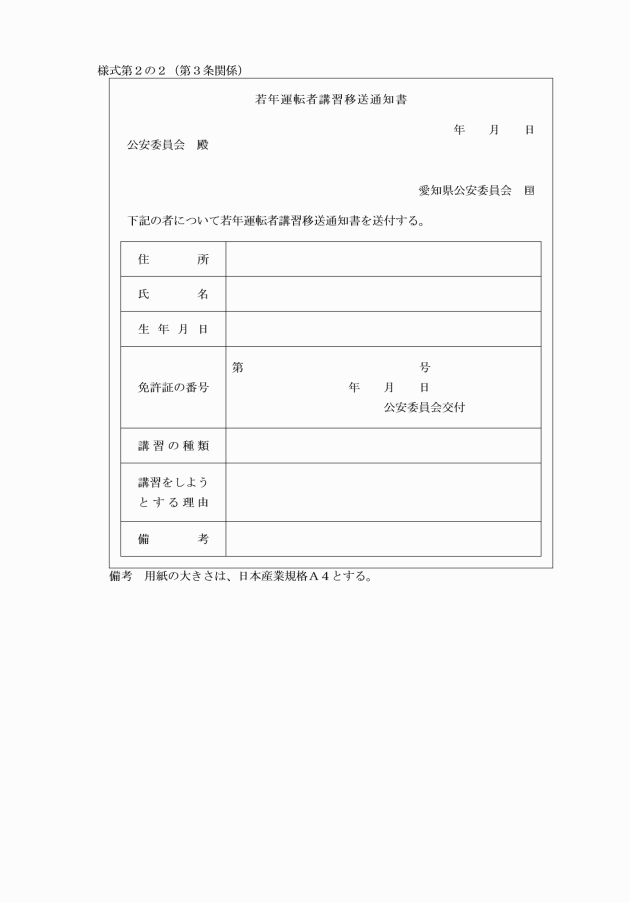

〔令4県公委規程5号・本様式追加〕

〔平5県公委規程3号平11公委規程3号平15県公委規程7号令元県公委規程2号令2県公委規程7号・本様式一部改正〕

〔平5県公委規程3号平15県公委規程7号令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

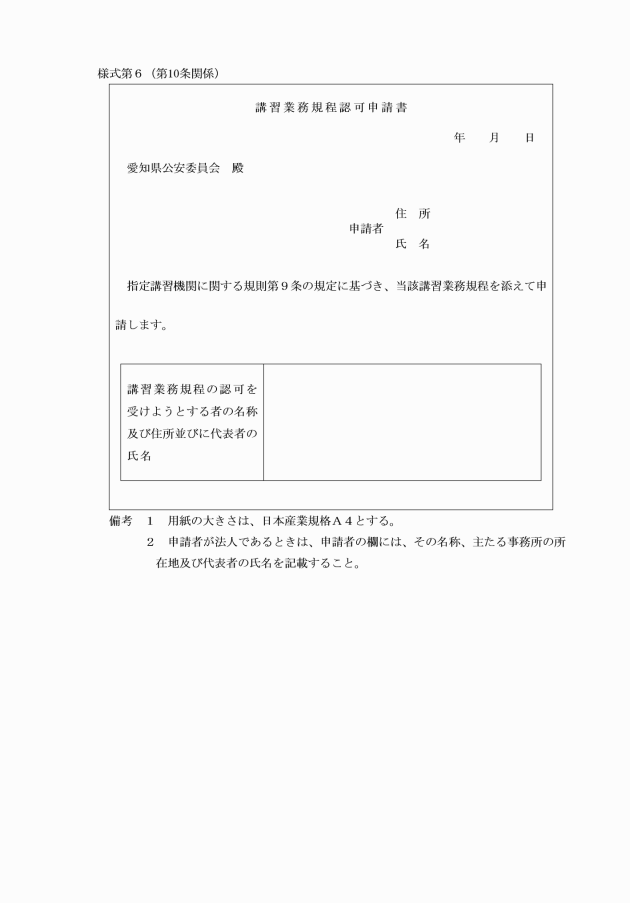

〔平5県公委規程3号平11公委規程3号令元県公委規程2号令2県公委規程7号・本様式一部改正〕

〔平5県公委規程3号平11公委規程3号令元県公委規程2号令2県公委規程7号・本様式一部改正〕

〔平5県公委規程3号平11公委規程3号令元県公委規程2号令2県公委規程7号・本様式一部改正〕

〔平5県公委規程3号令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

〔平5県公委規程3号平11公委規程3号令元県公委規程2号令2県公委規程7号・本様式一部改正〕

〔平5県公委規程3号平15県公委規程7号平17県公委規程3号令元県公委規程2号・本様式一部改正〕