○自動車保管場所証明等取扱要領の制定

令和7年3月25日

交規発甲第45号

この度、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の一部改正に伴い、別記のとおり自動車保管場所証明等取扱要領を制定し、令和7年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、自動車保管場所証明及び保管場所標章取扱要領の制定(平成3年交駐発甲第30号。以下「旧通達」という。)は、令和7年3月31日限り廃止する。

別記

自動車保管場所証明等取扱要領

第1 目的

この要領は、自動車保管場所証明、自動車保管場所届出及び自動車保管場所変更届出(以下「自動車保管場所証明等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め、その適正かつ迅速な処理を図ることを目的とする。

第2 定義

この要領における、用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 自家用自動車 道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)に規定する第二種貨物利用運送事業の用に供する自動車以外の自動車をいう。

(2) 保有者 自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者をいう。

(3) 管理責任者 (2)のほか当該自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。

(4) システム 自動車保管場所証明の申請等に係る手続を電子化する自動車保管場所証明システムをいう。

(5) 電子署名 愛知県警察電子署名規程(平成17年愛知県警察本部訓令第25号。以下「電子署名規程」という。)第2条第1号に規定する電子署名をいう。

(6) 使用の本拠の位置 原則として、当該自動車の管理責任者の所在地をいい、通常、保有者が自然人の場合にあってはその住所又は居所、法人の場合にあってはその主たる事務所又は従たる事務所の位置をいう。

(7) 保管場所 車庫、空き地その他自動車を通常保管するための場所をいう。

第3 自動車保管場所証明等の適用地域及び取扱警察署

1 適用地域

適用地域は、使用の本拠の位置が、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号。以下「施行令」という。)附則第2項によって指定された地域(以下「適用地域」という。)内にある自家用自動車(軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について適用するものとする。

2 取扱警察署

自動車の使用の本拠の位置が、適用地域内にある自家用自動車の保有者の申請に基づいて、その自動車の保管場所の位置を管轄する警察署が自動車保管場所証明等の事務を取扱うものとする。

第4 権原書面の範囲

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)第1条第2項第1号に規定する自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面(以下「権原書面」という。)とは、次に掲げる書面をいう。

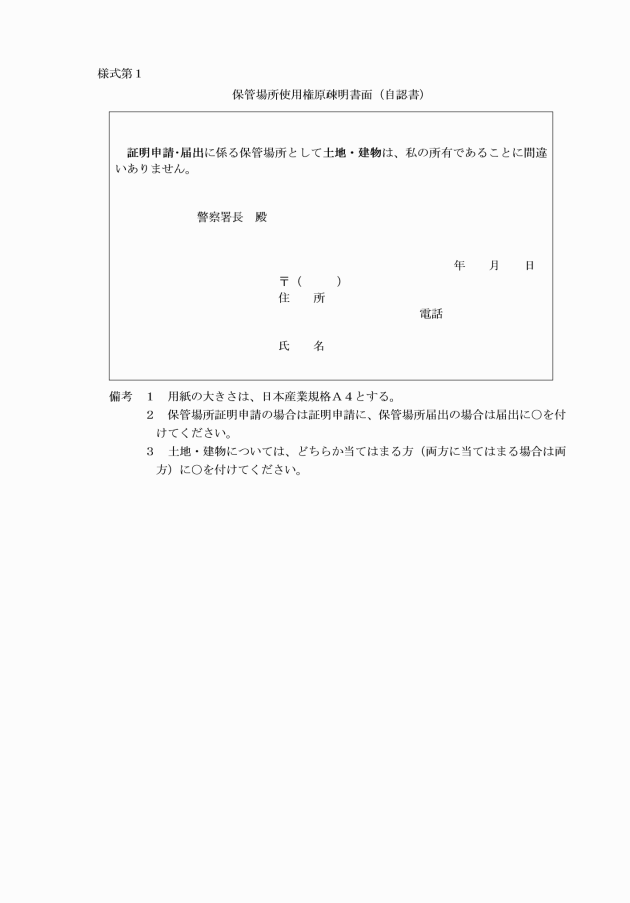

(1) 保管場所が当該自動車の保有者の所有する土地又は建物であるときは、保管場所使用権原疎明書面(自認書)(様式第1。以下「自認書」という。)又は当該土地若しくは建物の登記事項証明書等

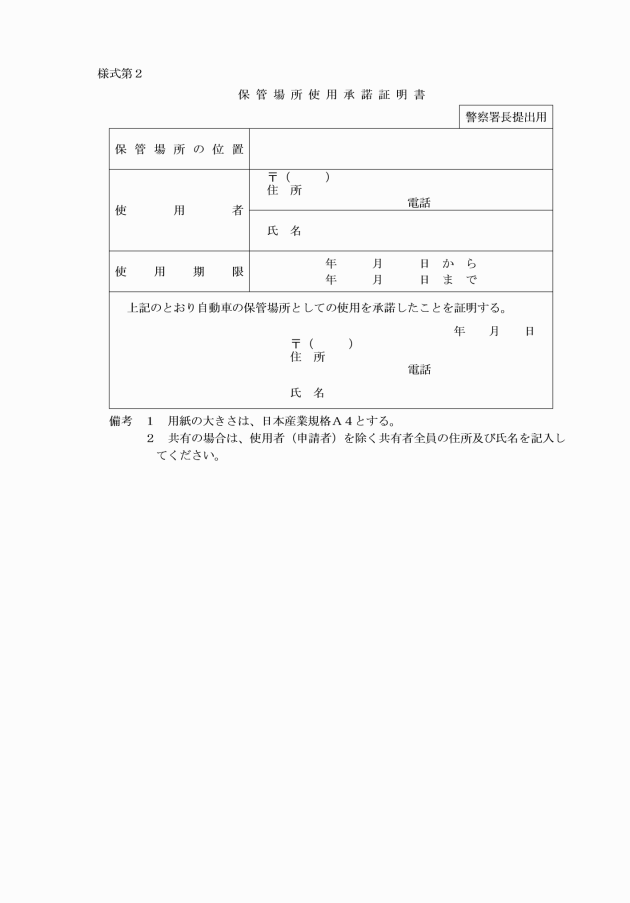

(2) 保管場所が当該自動車の保有者の所有する土地又は建物でないときは、賃借契約書の副本、保管場所使用承諾証明書(様式第2)その他使用に関する権利関係を証する書面

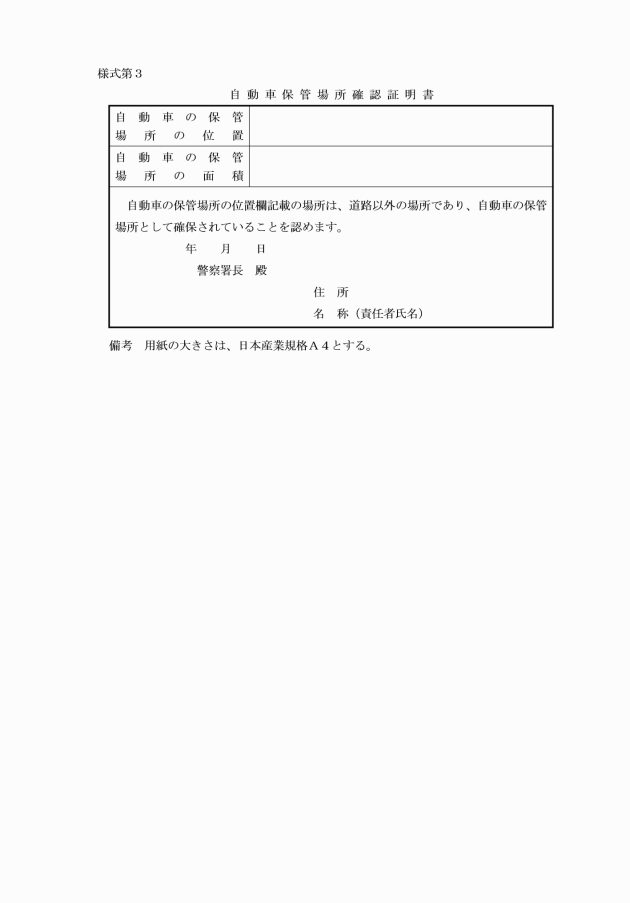

(3) (1)及び(2)に掲げる書面が作成し難いときは、当該自動車の使用に関連する公法人が権利関係を確認し発行した自動車保管場所確認証明書(様式第3)

(4) 官公署の保有する自動車の保管場所については、当該自動車の管理責任者の自認書

第5 保管場所証明事務に係る鍵情報等行使者の指定等

1 保管場所証明事務担当者

警察署に、保管場所証明事務担当者を置き、愛知県警察行政文書管理規程(平成16年愛知県警察本部訓令第27号)第16条に規定する文書整理担当者をもって充てる。

2 鍵情報等行使者の指定

警察署長は、保管場所証明事務担当者を鍵情報等(電子署名規程第2条第6号に規定する鍵情報等をいう。)の行使者に指定すること。

3 保管場所証明事務担当者の任務

保管場所証明事務担当者は、所属における自動車保管場所に関する事務を行う。

第6 証明申請等の受付

1 自動車保管場所証明申請の受付

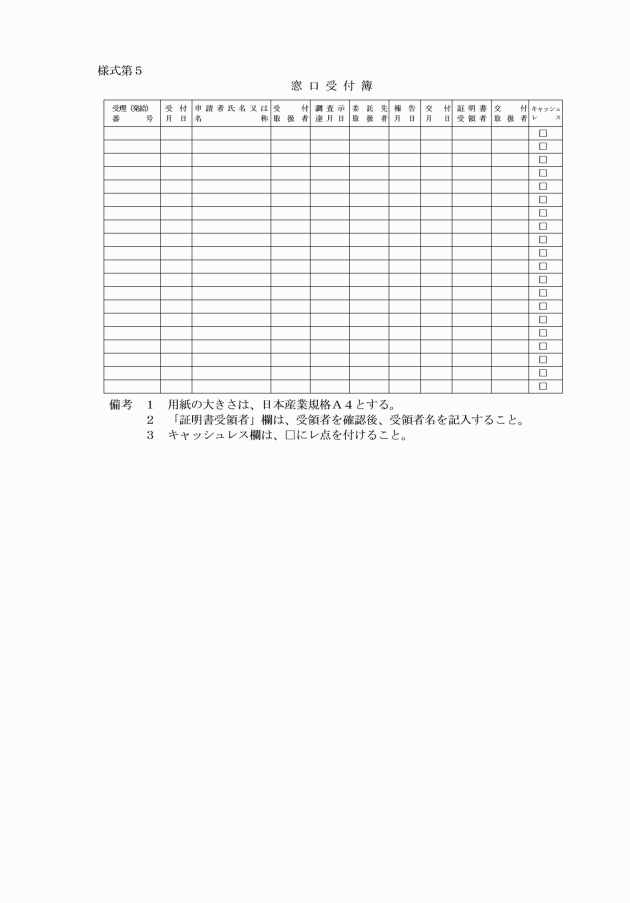

(1) 窓口申請

保管場所証明事務担当者は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「法」という。)第4条第1項の書面の交付の申請(以下「窓口申請」という。)の受付については、次に掲げる書面を受領し、及び確認し、申請者に対して自動車保管場所証明書(施行令第2条第1項に規定する書面をいう。以下「証明書」という。)の交付予定日等を教示した上で、システムに必要事項を登録すること。

(ア) 自動車保管場所証明申請書(規則別記様式第1号。以下「証明申請書」という。) 2通

(イ) 権原書面 1通

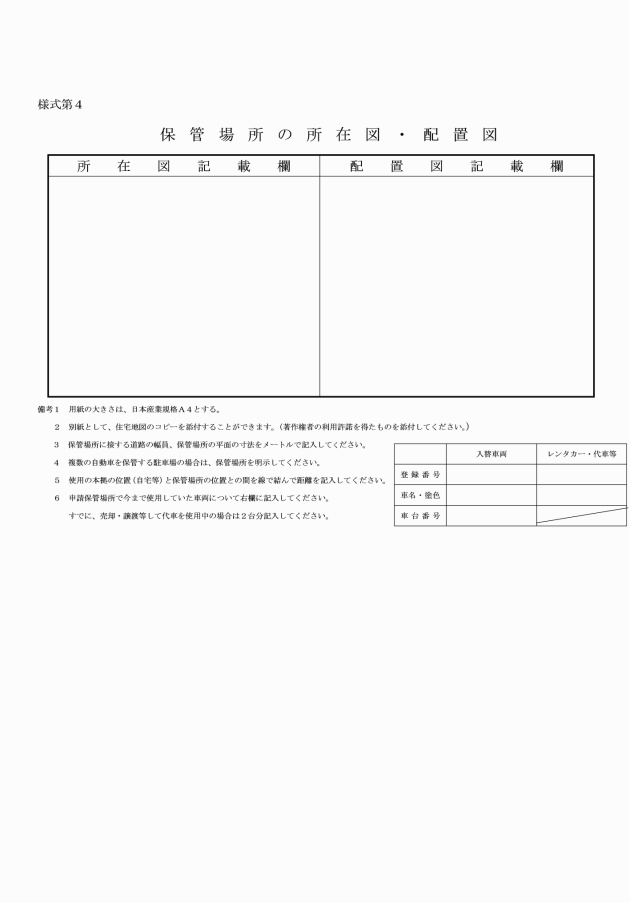

(ウ) 規則第1条第2項第2号に規定する所在図(以下「所在図」という。)及び同項第3号に規定する配置図(以下「配置図」という。)各1通(又は保管場所の所在図・配置図(様式第4。以下「所在図・配置図」という。) 1通)

(2) 電子申請

ア 保管場所証明事務担当者は、法第4条第1項ただし書の申請(以下「電子申請」という。)の受付は、システムにより証明申請書、所在図、配置図及び権原書面を出力して内容に不備がないかを確認すること。

イ アの措置において、不備があるときは、システムに指導事項を入力して申請者に補正を求めるほか、保管場所の位置が愛知県内の他の警察署の管轄区域内にあるときは当該警察署に転送し、愛知県外の場合は、申請者に補正を求めること。

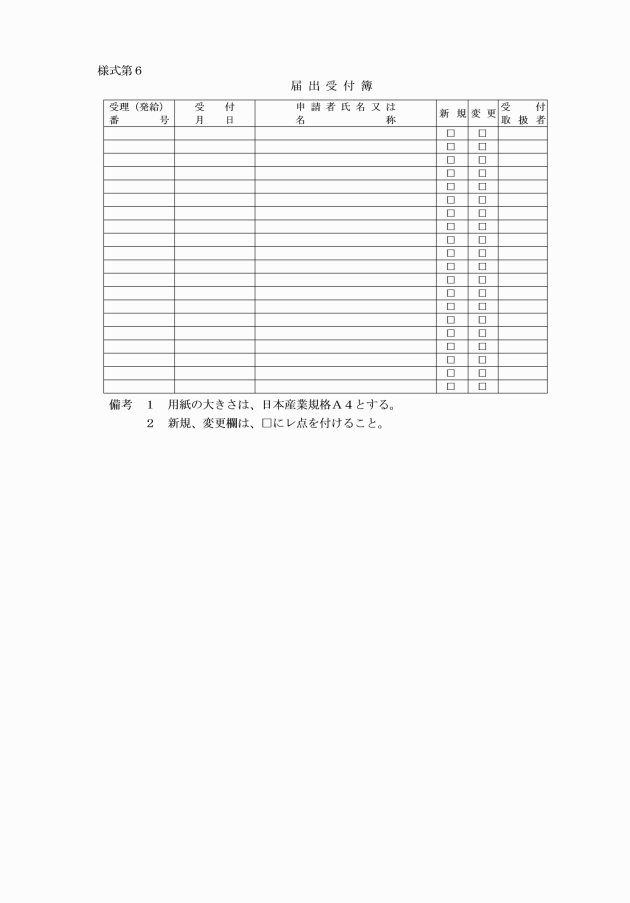

2 自動車保管場所届出及び自動車保管場所変更届出の受付

保管場所証明事務担当者は、自動車保管場所の届出(以下「届出」という。)の受付は、次に掲げる書面を受領し、及び確認した上で、システムに必要事項を登録すること。

ア 自動車保管場所届出書(規則別記様式第2号。以下「届出書」という。) 1通

イ 権原書面 1通

ウ 所在図及び配置図 各1通(又は所在図・配置図 1通)

3 受付上の留意事項

保管場所証明事務担当者は、証明申請及び届出の受付に当たっては、次の事項に留意すること。

ア 提出された書面の記載事項に不備がないことを確認すること。

イ 窓口申請又は届出について、同一人が同時に同一保管場所を対象として2件以上行うときは、権原書面、所在図及び配置図(又は所在図・配置図)の受領は、各1通とすること。

エ 行政書士が代理人として行う代理申請については、申請者又は届出者からの委任による代理権の有無を確認するため、委任状又はその写しの提出を求めること。ただし、当該書面の提示により代理権を確認できたときは、この限りでない。

オ 代理申請における申請書等の記載事項の訂正については、行政書士証票の提示を求め、当該行政書士が当該申請書等の訂正に関し代理権を有することをエにより確認することができたときは、これを認めること。ただし、既に委任状又はその写しが提出されている場合で、当該委任の範囲に申請書等の記載事項の訂正が含まれているときは、この限りでない。

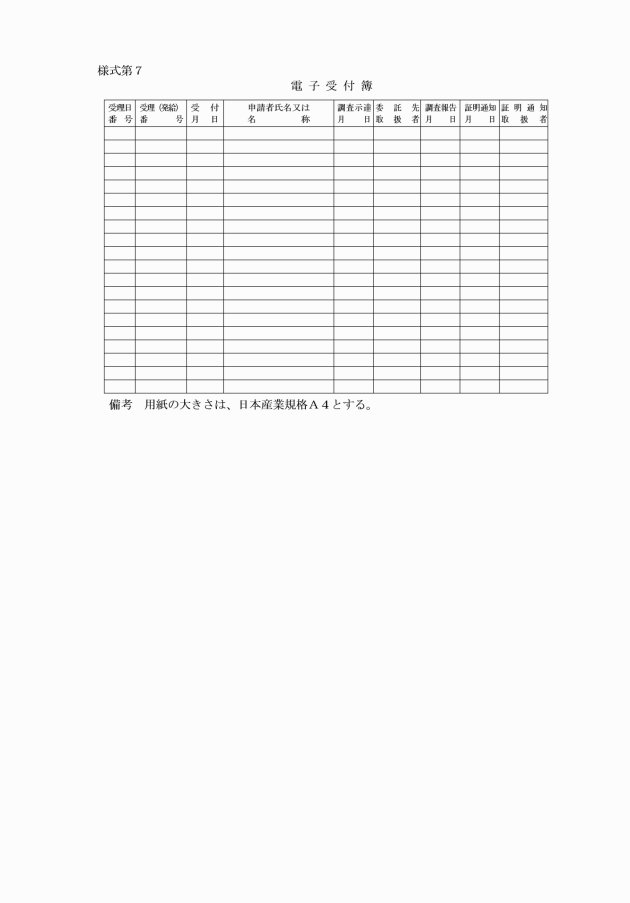

カ 電子申請を受け付けたときは、業務終了後、システムにより当日受け付けた電子申請に係る情報を記録した電子受付簿(様式第7)を出力すること。

キ 電子申請を受け付けた場合の補正又は車台番号の回答が次のいずれかに該当するときは、証明不可の情報に警察署長の電子署名を付してシステムにより申請者に送信すること。

(ア) 補正の通知をした日の翌日から起算して5日間(県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)内に補正されなかったとき

(イ) 車台番号の照会をした日から起算して30日間(休日を含む。)内に回答が得られないとき

第7 現地調査

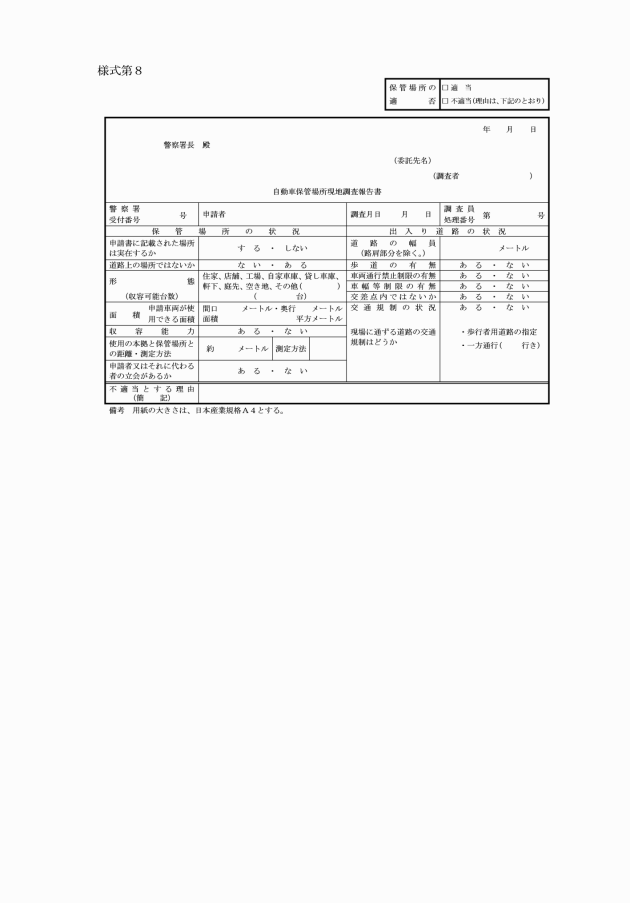

警察署長は、保管場所の現地調査は、次により行うこと。

(1) 窓口申請

ア 証明申請書(収入証紙貼付け欄のないもの)、権原書面並びに所在図及び配置図又は所在図・配置図により委託先に保管場所の現地調査を依頼し、自動車保管場所現地調査報告書(様式第8)によりその結果を確認すること。

イ 委託先による現地調査の結果から、保管場所が不適当と認められるときは、委託先に再調査を依頼又は自所属の警察官に再調査を実施させること。

(2) 電子申請

ア システムにより証明申請書、権原書面、所在図及び配置図を出力し、当該書面により委託先に保管場所の現地調査を依頼し、自動車保管場所現地調査報告書によりその結果を確認すること。

イ 委託先による現地調査の結果から保管場所が不適当と認められるときは、委託先に再調査を依頼又は自所属の警察官に再調査を実施させること。

第8 審査基準

警察署長は、委託先による現地調査の結果等に基づき、証明申請書の自動車の保管場所の位置欄に記載された場所が、申請に係る自動車の保管場所として適当であるかどうかを、次に掲げる基準により審査すること。

(1) 自動車の保管場所の位置は、当該自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートルを超えないこと。

(2) 申請に係る場所が道路上の場所以外の場所にあって、当該自動車が法令の規定により、通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容することができること。

(3) 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。

第9 証明書の作成、交付等

保管場所証明事務担当者は、証明書の作成、交付等は、次により行うこと。

(1) 窓口申請

ア 証明書の作成

証明書は、証明申請書の下段の証明書欄に必要事項を記載して作成すること。この場合において、証明書の番号は、受付の際にシステムにより登録された番号を用いること。

イ 証明書の交付等

(ア) 証明書を交付するときは、受領者に対して申請者の氏名、システムにより登録された番号等を確認した後、窓口受付簿に必要事項を記載すること。

(イ) 保管場所として不適当と認められるときは、速やかに次に掲げる措置を執るものとする。

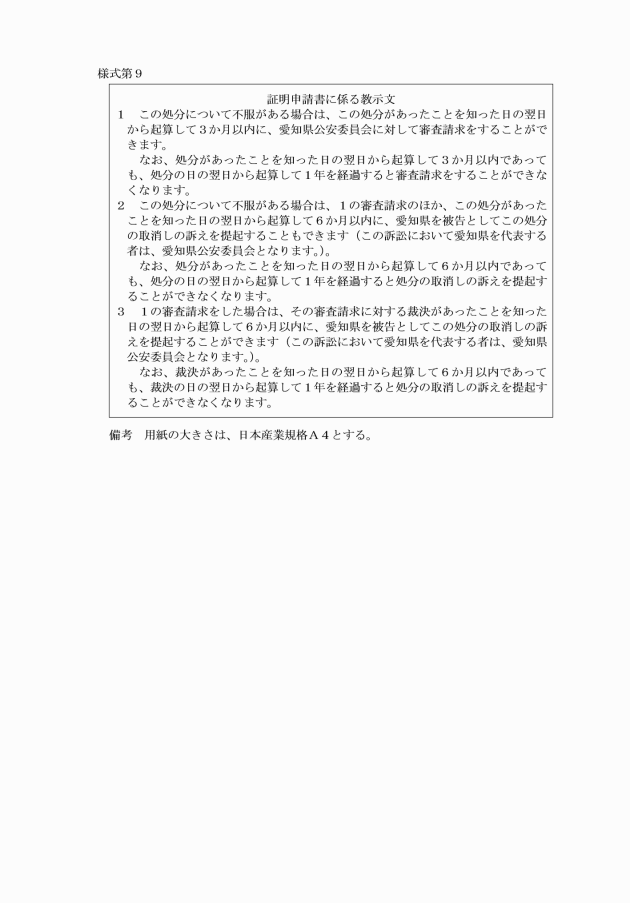

a 証明書を交付しない理由を告げるとともに、提出を受けた証明申請書2通の右上部余白に「不可」と朱書きした上で、交付しない理由を簡潔に記入し、証明申請書(収入証紙貼付け欄のないもの)に証明申請書に係る教示文(様式第9)を添付して申請者に返還すること。

b 窓口受付簿の交付月日欄に「不適当 年 月 日返還」と朱書きし、経過を明らかにしておくこと。

(ウ) 証明書を再交付するときは、再作成した証明書の右上部余白に「再交付」と朱書きした上で、証明年月日は先に交付した証明書の証明年月日を記載すること。

(2) 電子申請

ア 証明の通知

現地調査の結果、適当と認められるときは、証明可の情報に警察署長の電子署名を付してシステムにより申請者に送信すること。

イ 証明不可の通知

現地調査の結果、不適当と認められるときは、証明不可の情報に警察署長の電子署名を付してシステムにより申請者に送信すること。

ウ 電子申請に係る電子署名の実施

ア及びイの電子署名については、次により行うこと。

a 警察署長の承認

保管場所証明事務担当者は、電子申請に係る通知を行うときは、警察署長に電子署名を付して通知する件数等の承認を受け、その後に鍵格納媒体(電子署名規程第2条第5号に規定する鍵格納媒体をいう。以下同じ。)を受領して当該通知を行うこと。

b 警察署長の確認

保管場所証明事務担当者は、電子受付簿により警察署長に対し電子署名を付して行った通知件数等を報告するとともに、鍵格納媒体を返納すること。

第10 経過措置

この要領の施行前に、旧通達の様式により使用されている書類は、当面の間この要領による様式によるものとみなす。

第11 その他

この要領の実施に関する細目的事項は、交通規制課長が別に示す。