○愛知県警察における重要経済安保情報の保護に関する規程

令和7年5月16日

愛知県警察本部訓令第11号

愛知県警察における重要経済安保情報の保護に関する規程を次のように定める。

愛知県警察における重要経済安保情報の保護に関する規程

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 重要経済安保情報の指定に伴う措置(第6条~第12条)

第3章 重要経済安保情報の取扱いの業務

第1節 重要経済安保情報の保護のための環境整備(第13条~第19条)

第2節 重要経済安保情報文書等の作成等(第20条・第21条)

第3節 重要経済安保情報文書等の交付、伝達、運搬等(第22条~第29条)

第4節 重要経済安保情報文書等の保管等(第30条~第33条)

第5節 検査(第34条)

第6節 紛失時等の措置(第35条)

第4章 重要経済安保情報の指定等が法等に従っていないと認めたときの措置(第36条)

第5章 公益上の必要による重要経済安保情報の提供(第37条)

第6章 その他公益上の必要による重要経済安保情報の提供を受けた者による保護措置(第38条)

第7章 適性評価(第39条~第53条)

第8章 通報窓口(第54条)

第9章 雑則(第55条~第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和6年法律第27号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により指定された重要経済安保情報(以下「重要経済安保情報」という。)を適切に保護するために必要な事項を定めるものとする。

2 愛知県警察における重要経済安保情報の保護に関しては、法、重要経済安保情報の保護に関する法律施行令(令和7年政令第26号。以下「令」という。)、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し統一的な運用を図るための基準(令和7年1月31日閣議決定。以下「運用基準」という。)及びこの規程の定めるところによる。

(重要経済安保情報管理者)

第2条 警察本部に、重要経済安保情報管理者を置き、警備部長をもって充てる。

2 重要経済安保情報管理者は、令第11条第1項第1号に規定する重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する。

(保全責任者等)

第3条 重要経済安保情報管理者が指名する所属に、保全責任者を置き、所属の長をもって充てる。

2 保全責任者は、重要経済安保情報管理者を補助し、重要経済安保情報管理者の管理する重要経済安保情報文書等(令第4条に規定する重要経済安保情報文書等をいう。以下同じ。)の保管及びこれに伴う事務を行うほか、重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

3 重要経済安保情報管理者は、必要と認めるときは、保全責任者の補助者(以下「保全責任者補助者」という。)を指名することができる。

4 重要経済安保情報管理者は、保全責任者が不在であることその他の理由により、その職務を行うことができないときは、臨時にその職務を代行する職員(以下「臨時代行職員」という。)を指名することができる。

5 保全責任者、保全責任者補助者及び臨時代行職員は、法第11条第1項又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者でなければならない。

(職員の範囲の制限)

第4条 重要経済安保情報管理者は、法第11条第1項又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定は、係単位又は官職単位で行う方法その他その取扱いの業務の実情に応じた方法により行い、その範囲は当該重要経済安保情報を知得させる必要性を考慮して必要最小限にとどめること。

(保全教育)

第5条 重要経済安保情報管理者は、職員に対し、重要経済安保情報を適切に保護するために必要な知識の習得及び意識の高揚を図るための教育を実施すること。

2 前項の教育は、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員(愛知県公安委員会委員を除く。)が少なくとも年1回受講することができるように実施すること。ただし、必要な場合は、当該教育を臨時に実施すること。

3 重要経済安保情報管理者は、新たに重要経済安保情報の取扱いの業務を行うこととされる職員に対して、その取扱いの業務を行う前に、第1項の教育を受講させるように努めること。

第2章 重要経済安保情報の指定に伴う措置

(1) 重要経済安保情報である情報を記録する文書又は図画

その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により、重要経済安保情報の文字及び枠を赤色(やむを得ない場合には、赤色以外の色。以下同じ。)で付すること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該部分を明らかにした上で、当該表示は、当該部分にすること。

(2) 重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録

当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、重要経済安保情報の文字及び枠を赤色で共に認識することができるようにすること。

(3) 重要経済安保情報である情報を記録し、又は化体する物件

その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法により、重要経済安保情報の文字及び枠を赤色で付すること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

2 保全責任者は、重要経済安保情報表示を重要経済安保情報を記録する文書又は図画に付する場合において、当該文書又は図画が冊子の一部であるときは、当該冊子の表紙に重要経済安保情報文書の文字を赤色で記載すること。ただし、当該表紙に重要経済安保情報表示がある場合は、この限りでない。

3 保全責任者は、重要経済安保情報文書等を重要経済安保情報表示を含めて複製することにより作成したときは、重要経済安保情報表示をすることを要しない。前項の規定による記載を含めて複製することにより作成した場合も、同様とする。

(通知の方法)

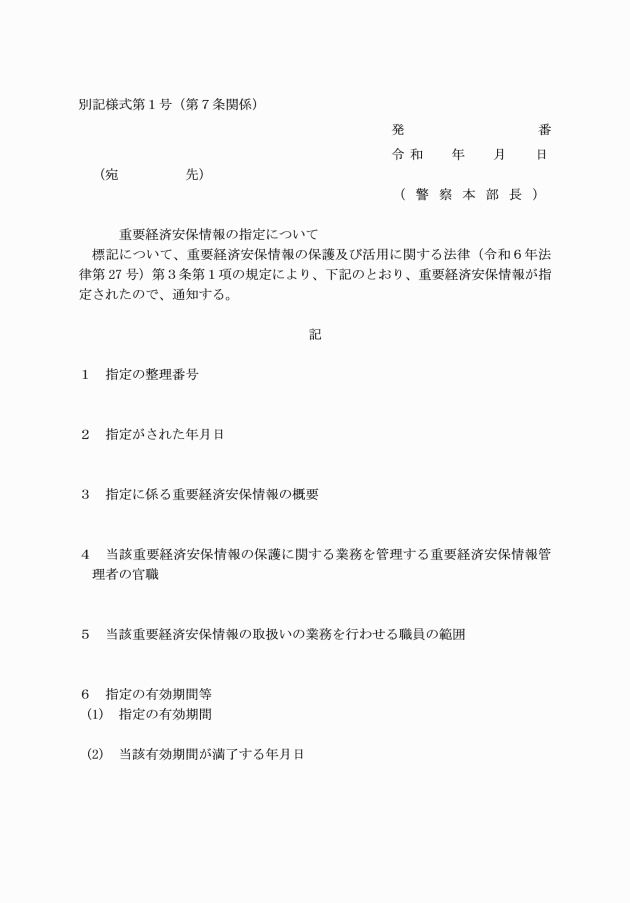

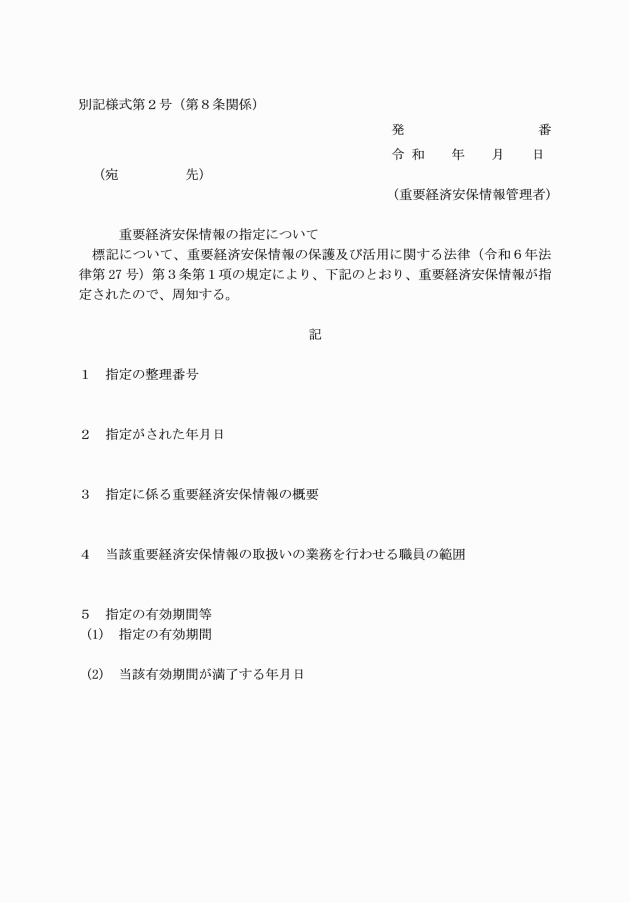

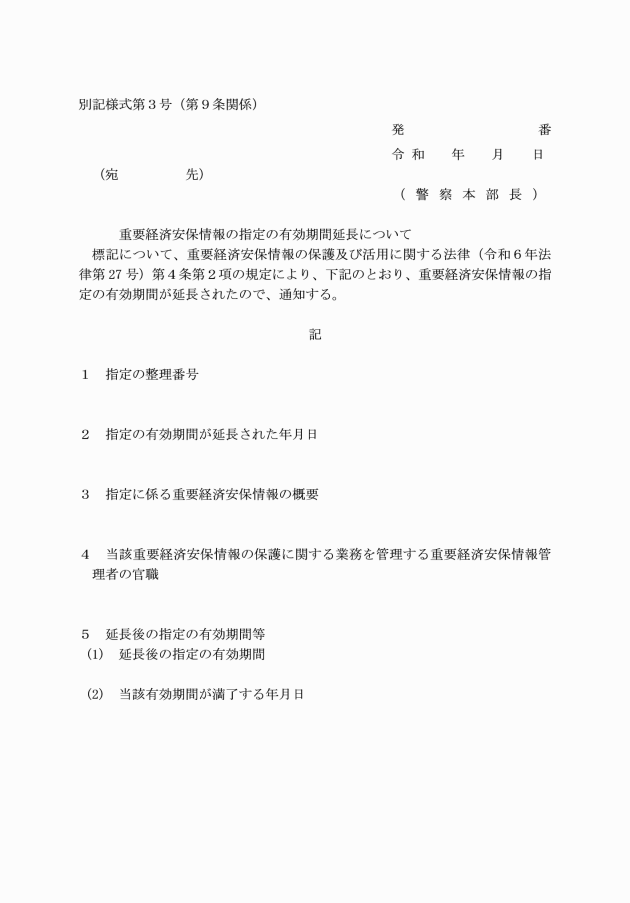

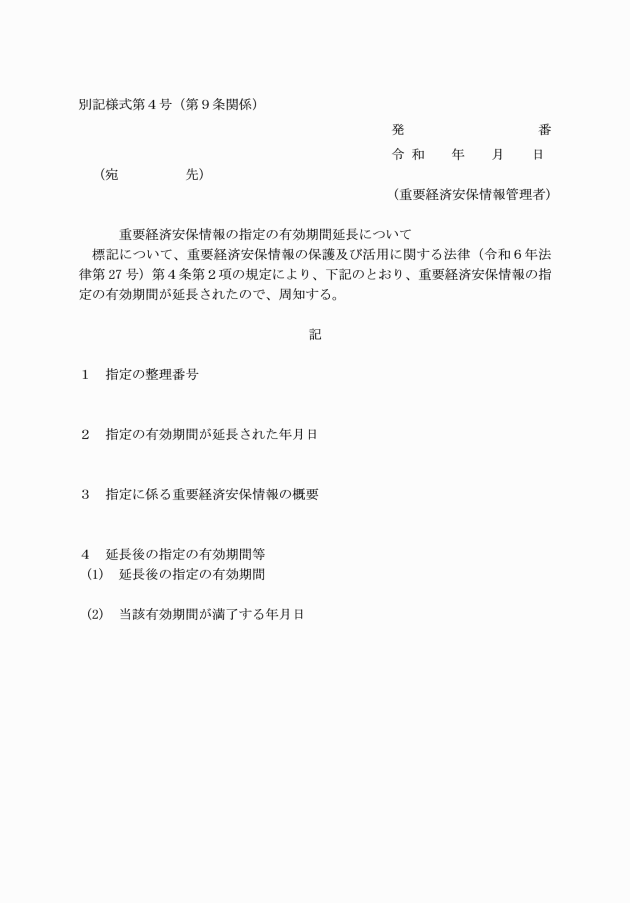

第7条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、令第12条第1項第1号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による措置として行う法第3条第2項第2号の通知は、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る重要経済安保情報の概要を記載した重要経済安保情報の指定について(別記様式第1号)の書面により行うものとする。

2 前項の通知を書面により行う場合には、当該通知は、当該重要経済安保情報である情報を取り扱う者に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。

2 前項の周知を書面により行う場合には、当該周知は、当該指定に係る重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する職員に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめること。

(1) 重要経済安保情報であった情報を記録する文書又は図画

重要経済安保情報表示に、赤色の二重線を付することその他これに準ずる確実な方法

(2) 重要経済安保情報であった情報を記録する電磁的記録

当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、重要経済安保情報表示の重要経済安保情報の文字及び枠を認識することができないようにする方法

(3) 重要経済安保情報であった情報を記録し、又は化体する物件

刻印によって重要経済安保情報表示をしているときは当該表示に二重線を刻印すること、ラベルによって重要経済安保情報表示をしているときは当該表示に赤色の二重線を付することその他これらに準ずる確実な方法

(1) 重要経済安保情報であった情報を記録する文書又は図画

抹消した重要経済安保情報表示の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により、重要経済安保情報指定有効期間満了の文字及び枠を赤色で付すること。

(2) 重要経済安保情報であった情報を記録する電磁的記録

当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、重要経済安保情報指定有効期間満了の文字及び枠を赤色で共に認識することができるようにすること。

(3) 重要経済安保情報であった情報を記録し、又は化体する物件

抹消した重要経済安保情報表示の傍らの見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法により、重要経済安保情報指定有効期間満了の文字及び枠を赤色で付すること。

第3章 重要経済安保情報の取扱いの業務

第1節 重要経済安保情報の保護のための環境整備

(取扱場所)

第13条 重要経済安保情報の取扱い(重要経済安保情報文書等(電磁的記録を除く。)の運搬を除く。)は、執務室、会議室、重要経済安保情報文書等を保管する保管施設その他重要経済安保情報を適切に保護することが可能であるとして重要経済安保情報管理者が認めた場所において行うものとする。

(立入制限)

第14条 重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報が取り扱われる場所について、重要経済安保情報を適切に保護するため必要があると認めるときは、その場所への立入りを禁止すること。ただし、重要経済安保情報管理者の許可を受けた者はこの限りでない。

2 重要経済安保情報管理者は、前項の規定により立入りを禁止した場合は、その場所に立ち入ってはならない旨の掲示を行うとともに、立入りを防止するために必要な措置を講ずること。

(機器持込制限)

第15条 重要経済安保情報管理者は、次に掲げる場所その他必要と認める場所について、携帯電話、携帯情報端末、映像走査機、写真機、録音機、ビデオカメラその他の通話、情報通信、録音、録画等の機能を有する機器(以下「携帯型情報通信・記録機器」という。次項において同じ。)の持込みを禁止すること。

(1) 前条第1項の規定により立入りが禁止された場所

(2) 日常的に重要経済安保情報を取り扱う執務室(障壁等により物理的に隔離した区画においてのみ重要経済安保情報を取り扱う場合には当該区画に限る。)

(3) 重要経済安保情報を取り扱う会議を開催する会議室(当該会議の開催中に限る。)

(4) 重要経済安保情報文書等を保管する保管施設

2 職員は、前項の規定による禁止がされた場所に機器の持込みをしてはならない。ただし、保全責任者の許可を受けた者が保全責任者の許可を受けた携帯型情報通信・記録機器を持ち込む場合については、この限りでない。

3 重要経済安保情報管理者は、第1項の規定により機器の持込みを禁止した場合には、その場所に機器の持込みをしてはならない旨の掲示を行うとともに、機器の持込みを防ぐために必要な措置を講ずること。

(重要経済安保情報文書等の保管容器等)

第16条 重要経済安保情報文書等(電磁的記録を除く。)は、三段式文字盤鍵を備えた金庫又は鋼鉄製の箱その他の施錠可能で十分な強度を有する保管庫に保管するものとする。

2 重要経済安保情報文書等(文書又は図画に限る。)が他の文書(特定秘密文書等(特定秘密の保護に関する法律施行令(平成26年政令第336号)第4条第1項に規定するものをいう。)を除く。以下この項において同じ。)と同一の文書ファイルにまとめられている場合には、当該重要経済安保情報文書等を他の文書とは別のファイリング用具に格納した上で、前項の規定により保管するものとする。

(重要経済安保情報の保護のための施設設備)

第17条 重要経済安保情報管理者は、前条に定めるもののほか、重要経済安保情報文書等を保護するための施設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置その他の重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずること。

(重要経済安保情報を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等)

第18条 重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録は、インターネットに接続していない電子計算機であって、かつ、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員以外の者が当該電磁的記録にアクセスすることを防止するために必要な措置が講じられたものとして重要経済安保情報管理者が認めたものにより取り扱うものとする。

2 重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録を前項の電子計算機により取り扱う場合において、当該電磁的記録を可搬記憶媒体に記録したとき又は印刷したときは、可搬記憶媒体に記録したこと又は印刷したことを記録し、及び保存するものとする。

3 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員は、前2項に規定するもののほか、重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録を取り扱う場合には、警察における情報セキュリティに関する訓令(平成15年警察庁訓令第3号)及び愛知県警察情報セキュリティに関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第15号)を厳格に適用するとともに、最新の政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準に定める情報の取扱いに関する遵守事項に即した適切な対応をとること。

4 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員は、重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録を電子計算機又は可搬記憶媒体に記録するときは、暗証番号の設定、暗号化その他の保護措置を講ずること。

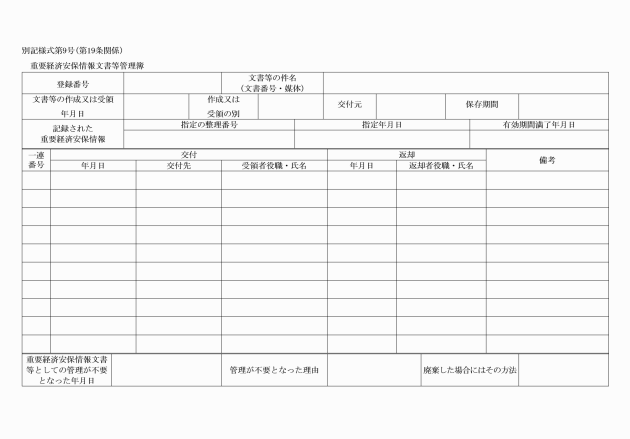

3 情報の保護上、特段の必要がある重要経済安保情報文書等に係る重要経済安保情報文書等管理簿は、他の重要経済安保情報文書等に係る重要経済安保情報文書等管理簿と分けて作成することができる。

第2節 重要経済安保情報文書等の作成等

(重要経済安保情報文書等の作成)

第20条 保全責任者は、重要経済安保情報文書等を作成するときは、作成する重要経済安保情報文書等の数を当該作成の目的に照らして必要最小限にとどめること。

(1) 重要経済安保情報である情報を記録する文書又は図画

重要経済安保情報表示(第6条第2項の規定による記載をしている場合は当該記載)の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により赤色で付すること。

(2) 重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録

当該電磁的記録を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、重要経済安保情報表示と共に赤色で認識することができるようにすること。

第3節 重要経済安保情報文書等の交付、伝達、運搬等

(交付及び伝達の承認等)

第22条 保全責任者は、重要経済安保情報文書等を交付し、又は重要経済安保情報を伝達するときは、重要経済安保情報管理者の承認を得ること。

2 保全責任者は、重要経済安保情報文書等を貸与するときは、重要経済安保情報管理者の指示を受け、当該重要経済安保情報文書等の返却の期限を明示すること。

(運搬の方法)

第23条 重要経済安保情報文書等(電磁的記録を除く。)の運搬は、当該重要経済安保情報文書等に記録し、又は化体された重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員の中から保全責任者が指名する職員が携行することにより行うものとする。

2 前項の規定によることができないとき又は不適当であるときの運搬は、重要経済安保情報管理者が適当と認める方法により行うものとする。

2 重要経済安保情報文書等の交付は、郵送により行ってはならない。

(文書及び図画の封かん等)

第25条 保全責任者は、重要経済安保情報である情報を記録する文書又は図画を運搬し、又は交付するときは、当該文書又は図画を外部から見ることができないように封筒又は包装を二重にして封かんすること。ただし、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員が携行する場合で、重要経済安保情報管理者が重要経済安保情報の保護上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(物件の包装等)

第26条 保全責任者は、重要経済安保情報である情報を記録し、又は化体する物件を運搬し、又は交付するときは、窃取、破壊、盗見その他の危険を防止するため、当該物件を運搬容器に収納して施錠するなど、必要な措置を講ずること。

(電気通信による送信)

第27条 保全責任者は、重要経済安保情報を電気通信により送信するときは、暗号化その他重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずること。

2 重要経済安保情報の電気通信による送信は、電子メールその他のインターネットを通じた方法により行ってはならない。

(文書等の接受)

第28条 封かんされている重要経済安保情報文書等は、名宛人又はその指名した職員でなければ開封してはならない。

(伝達の方法)

第29条 保全責任者は、重要経済安保情報を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当該重要経済安保情報の内容を筆記することを差し控えるよう求めることその他の重要経済安保情報の保護について注意を促すために必要な措置を講ずること。

2 重要経済安保情報を電話により伝達するときは、暗号化して伝達するものとする。ただし、真にやむを得ない場合で、重要経済安保情報管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

3 前項のただし書の場合においては、略号を用いることその他の重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

4 保全責任者は、重要経済安保情報を伝達する場合には、盗聴及び盗見の防止に努めること。

第4節 重要経済安保情報文書等の保管等

(重要経済安保情報文書等の保管)

第30条 重要経済安保情報文書等は、保全責任者が保管するものとする。

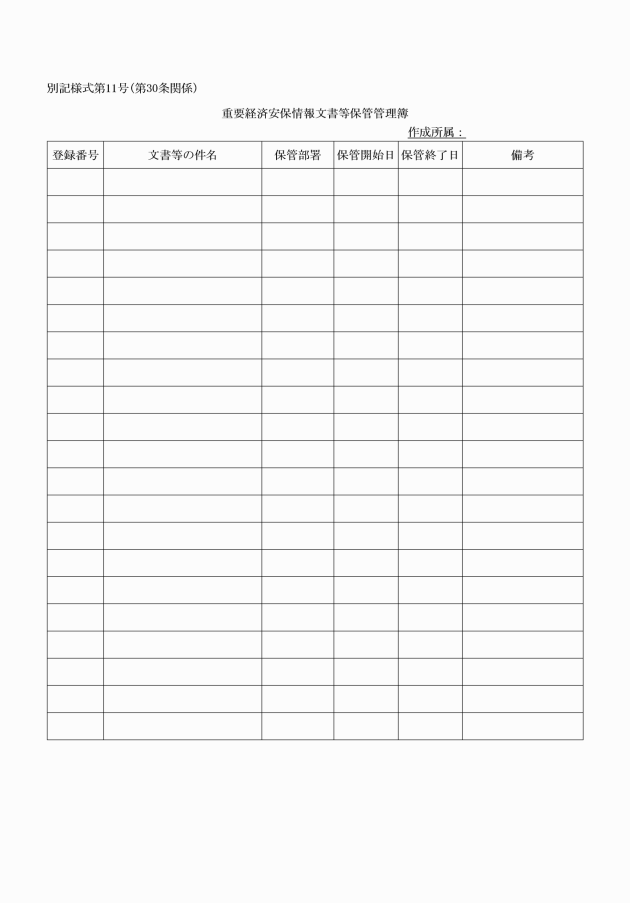

2 保全責任者は、重要経済安保情報文書等の適正な管理のため必要と認めるときは、重要経済安保情報文書等保管管理簿(別記様式第11号)を作成し、重要経済安保情報文書等の件名、登録番号、保管開始日、保管終了日その他必要な事項を記載し、又は記録するものとする。

(重要経済安保情報文書等の取扱いの記録)

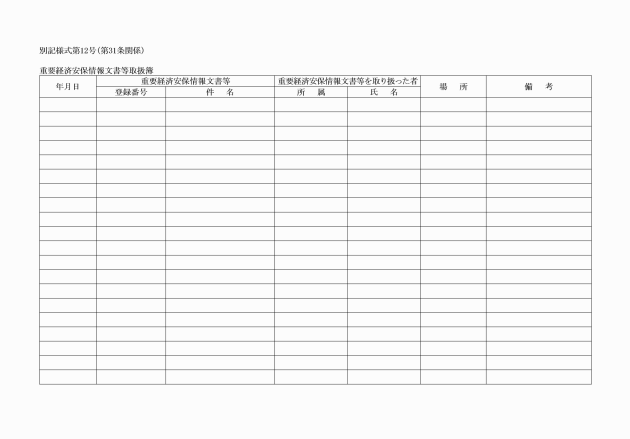

第31条 保全責任者は、重要経済安保情報文書等の取扱いの経過を明確にするため、重要経済安保情報文書等取扱簿(別記様式第12号)を作成し、重要経済安保情報文書等を取り扱った職員の氏名、年月日その他必要な事項を記載し、又は記録することにより保存するものとする。

(廃棄)

第32条 重要経済安保情報文書等の廃棄は、保全責任者又は保全責任者が指名した職員の立会いの下に、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊その他の当該重要経済安保情報文書等を復元できない方法により確実に行うものとする。

(緊急事態に際しての廃棄)

第33条 重要経済安保情報文書等の奪取その他重要経済安保情報の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による当該重要経済安保情報文書等の廃棄については、前条の規定は適用しない。

4 重要経済安保情報管理者は、第1項の規定による廃棄をした場合は、廃棄した重要経済安保情報文書等の概要、重要経済安保情報の漏えいを防止するために他に適当な手段がないと認めた理由及び廃棄に用いた方法を記載した書面を作成し、長官に報告すること。

第5節 検査

第34条 重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報の保護の状況について、検査を毎年度2回以上定期的に実施すること。

2 重要経済安保情報管理者は、前項の検査のほか、必要があると認めるときは、重要経済安保情報の保護の状況を臨時に検査すること。

第6節 紛失時等の措置

(1) 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員(次号に定める報告を受けた職員を含む。)

当該事故の内容に応じた適切な措置を講ずるとともに、講じた措置の内容を重要経済安保情報管理者まで報告すること。

(2) 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員以外の職員

当該事故の内容を当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員に報告すること。

2 重要経済安保情報管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに長官に報告するとともに、その調査を行い、当該重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずること。

3 重要経済安保情報管理者は、前項の規定により調査を実施し、又は措置を講じた場合には、速やかに当該調査の結果及び当該措置の内容を長官に報告すること。

第4章 重要経済安保情報の指定等が法等に従っていないと認めたときの措置

第36条 職員は、重要経済安保情報の指定若しくはその解除又は行政文書ファイル及び行政文書(愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規則(平成13年愛知県公安委員会規則第8号)第3条第1項第10号に規定する行政文書ファイル及び行政文書をいう。)であって、重要経済安保情報を記録するもの(以下「重要経済安保情報行政文書ファイル等」という。)の管理が法、令又は運用基準(以下「法等」という。)に従って行われていないとき又はそのおそれがあると認めたときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、直ちに当該各号に定める措置を講ずること。

(1) 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員(次号に定める報告を受けた職員を含む。)

適切な措置を講ずるとともに、講じた措置の内容を重要経済安保情報管理者に報告すること。

(2) 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員以外の職員

重要経済安保情報の指定及びその解除又は重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理が法等に従って行われておらず、又はそのおそれがある旨を当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員に報告すること。

2 重要経済安保情報管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに長官に報告するとともに、その事実が重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理に関するものである場合には、速やかに必要な調査を行うこと。

3 重要経済安保情報管理者は、前項の調査を行った場合は、調査の結果に応じ、適切な措置を講ずるとともに、当該結果及び当該措置の内容を長官に報告すること。

第5章 公益上の必要による重要経済安保情報の提供

第37条 重要経済安保情報管理者は、法第9条第2項の規定により、同条第1項第1号に掲げる場合に該当し、重要経済安保情報の提供を行うとき(当該重要経済安保情報が同条第1項第1号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合を除く。)は、当該提供が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認める理由を記載した書面を添えて長官に承認の申請を行うこと。

2 法第9条第2項の規定により重要経済安保情報(同条第1項第1号(イに係る部分を除く。)の規定により提供を受けた重要経済安保情報(同条第2項又は法第10条第6項の規定により法第9条第1項第1号(イに係る部分を除く)に掲げる場合に該当して提供を受けたものを含む。)を除く。)を提供する場合における重要経済安保情報文書等の交付について第24条第1項の規定を適用する場合には、同規定中「職員(法第11条第1項又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。第28条、第32条及び第34条第3項において同じ。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

第6章 その他公益上の必要による重要経済安保情報の提供を受けた者による保護措置

(1) 本部長

当該重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者を指名すること。

(2) 前号の規定により指名された者

当該重要経済安保情報を利用し、又は知る者に対し、重要経済安保情報の保護の重要性を理解させること及び当該提供の目的である業務以外に当該重要経済安保情報が利用されないようにすること。

第7章 適性評価

(適性評価実施責任者)

第39条 警察本部に適性評価実施責任者を置き、警務部長をもって充てる。

2 適性評価実施責任者は、適性評価の実施に関する事務を統括する。

(適性評価実施担当者)

第40条 警察本部に適性評価実施担当者を置き、警務部警務課(以下「警務課」という。)の課長及び警務課の職員のうちから適性評価実施責任者が指名する者(警務課の課長を除く。)をもって充てる。

2 適性評価実施担当者は、適性評価の実施に必要な事務を行う。

(適性評価調査実施責任者)

第41条 警察本部に適性評価調査実施責任者を置き、警務部長をもって充てる。

2 適性評価調査実施責任者は、適性評価調査(法第15条第2項において準用する法第12条第2項に規定する適性評価調査をいう。以下同じ。)の実施に関する事務を統括する。

(適性評価調査実施担当者)

第42条 警察本部に適性評価調査実施担当者を置き、警務課の課長及び警務課の職員のうちから適性評価調査実施責任者が指名する者をもって充てる。

2 適性評価調査実施担当者は、適性評価調査の実施に必要な事務を行う。

(候補者名簿等)

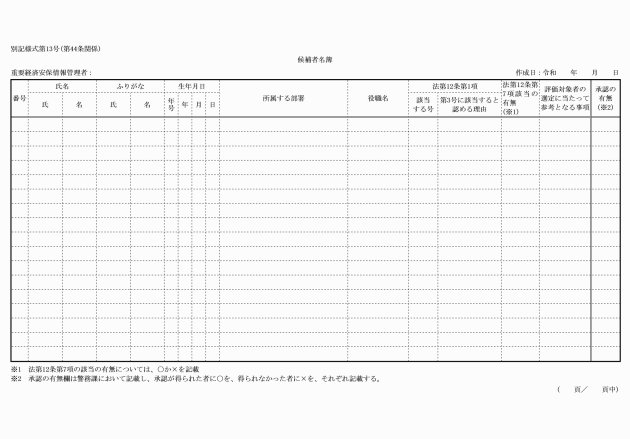

第44条 重要経済安保情報管理者は、適性評価を実施するために適性評価実施責任者に候補者名簿(別記様式第13号)を提出すること。

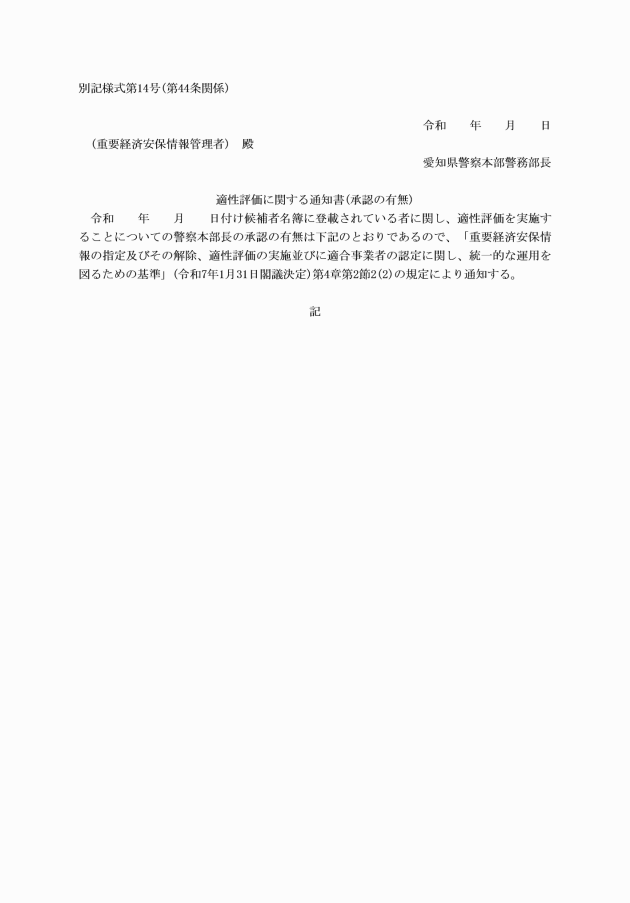

2 運適性評価実施責任者は、候補者名簿に記載され、又は記録された者について、本部長から適性評価を実施することの承認を受けたときは、適性評価に関する通知書(承認の有無)(別記様式第14号)の書面により重要経済安保情報管理者に対して通知すること。

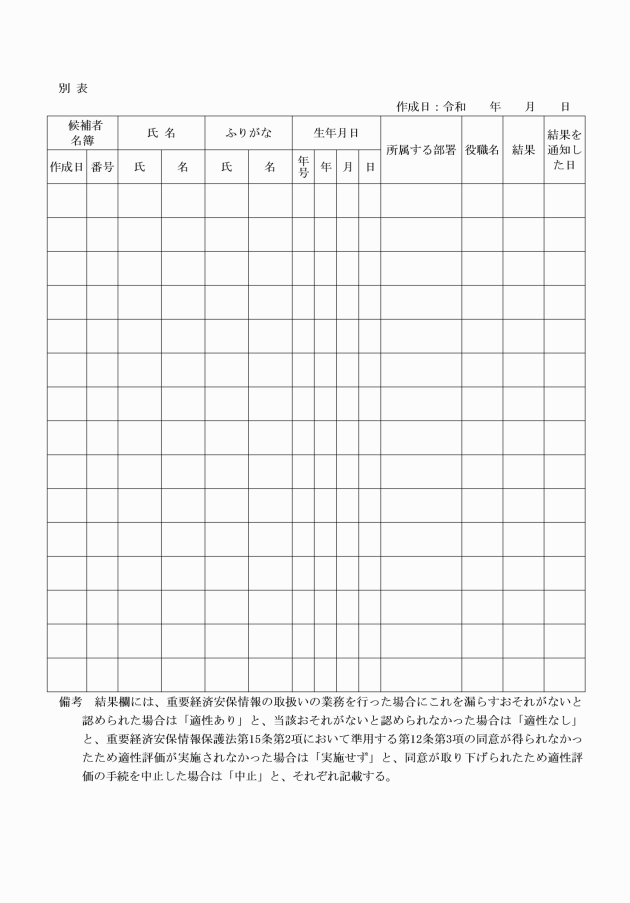

(適性が認められた者の名簿の作成)

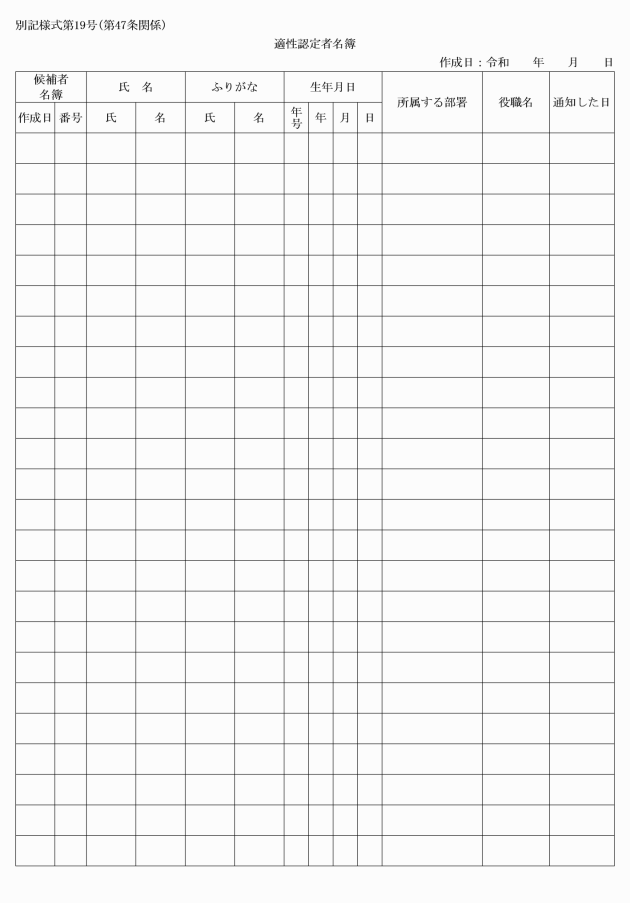

第47条 適性評価実施責任者は、適性評価の結果、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者について、その氏名、生年月日、勤務先の名称、所属する部署、役職名及び本部長が直近に実施した適性評価において重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた旨を通知した日を記載し、又は記録した適性認定者名簿(別記様式第19号)を作成すること。

(苦情処理責任者)

第49条 警察本部に苦情処理責任者を置き、警務部長をもって充てる。

2 苦情処理責任者は、苦情に関する事務を総括する。

(苦情処理担当者)

第50条 警察本部に苦情処理担当者を置き、苦情処理責任者が指名する警務課員の者をもって充てる。

2 苦情処理担当者は、苦情処理責任者を補佐し、苦情の申出に関し必要な事務を行う。

(相談等処理責任者及び相談等処理担当者)

第52条 警察本部に相談等処理責任者を置き、警務部長をもって充てる。

2 相談等処理責任者は、相談等に関する事務を総括する。

3 警察本部に相談等処理担当者を置き、相談等処理責任者が指名する警務課員の者をもって充てる。

4 相談等処理担当者は、相談等処理責任者を補佐し、相談等に関し必要な事務を行う。

(適性評価の実施等への協力)

第53条 重要経済安保情報管理者は、適性評価実施責任者に対し、時間的余裕をもって候補者名簿を提出することその他適性評価に関する事務が円滑に行われるために必要な協力を行うこと。

第8章 通報窓口

第54条 本部長は、重要経済安保情報の指定若しくはその解除又は重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理が法等に従って行われていないと認められる場合に行う通報を受け付け、処理する窓口を設置するものとする。

第9章 雑則

(指定前の取扱い)

第55条 重要経済安保情報として指定が予想される情報又は当該情報に係る文書、図画、電磁的記録若しくは物件については、法、令、運用基準及びこの規程に定める措置に準じた措置を講ずるよう努めるものとする。

(国際約束に基づき提供された情報の目的外利用の承認)

第56条 情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報に係る重要経済安保情報を、提供された目的以外の目的のために利用するときは、事前に長官の承認を得るものとする。

(国際約束に基づき提供された情報である重要経済安保情報の取扱い)

第57条 前条までに規定するもののほか、情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報である重要経済安保情報については、当該国際約束の定めるところにより取り扱うものとする。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和7年5月16日から施行する。

別表(第38条関係)

法第11条第1項又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員 | 重要経済安保情報を利用し、又は知る職員 | |

その取扱いの業務 | 当該重要経済安保情報を利用する業務 | |

重要経済安保情報管理者 | 第38条第2項第1号の規定により本部長が指名する者(以下「公益提供重要経済安保情報管理者」という。) | |

前項の重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員 | 重要経済安保情報を利用し、又は知る職員 | |

令第12条第1項第1号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する措置として行う法第3条第2項第1号の表示(以下「重要経済安保情報表示」という。) | 令第15条第1号に規定する表示 | |

保全責任者 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

行うこと。 | 行うこと。ただし、当該重要経済安保情報文書等が刑事事件の捜査に必要な証拠である場合にあっては、当該事件の捜査に支障のない範囲内で行えば足りる | |

重要経済安保情報表示 | 令第15条第1号に規定する表示 | |

この限りでない | この限りではなく、また、当該重要経済安保情報文書等が刑事事件の捜査に必要な証拠である場合には、当該事件の捜査に支障のない範囲内で行えば足りる | |

重要経済安保情報表示 | 令第15条第1号に規定する通知 | |

本部長 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

第12条第1項第1号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による法第3条第2項第2号の通知 | 令第15条第1号に規定する通知 | |

重要経済安保情報の指定について(別記様式第1号)により | 重要経済安保情報の指定について(別記様式第1号)に準ずる | |

令第12条第1項第3号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による法第3条第2項第2号の通知 | 令第15条第1号に規定する通知 | |

本部長 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

重要経済安保情報の指定の有効期間延長について(別記様式第3号)により | 重要経済安保情報の指定の有効期間延長について(別記様式第3号)に準ずる | |

重要経済安保情報管理者 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員 | 重要経済安保情報を利用し、又は知る職員 | |

重要経済安保情報管理者 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

重要経済安保情報管理者 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員 | 重要経済安保情報を利用し、又は知る職員 | |

重要経済安保情報管理者 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員 | 重要経済安保情報を利用し、又は知る職員 | |

保全責任者 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

重要経済安保情報管理者 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

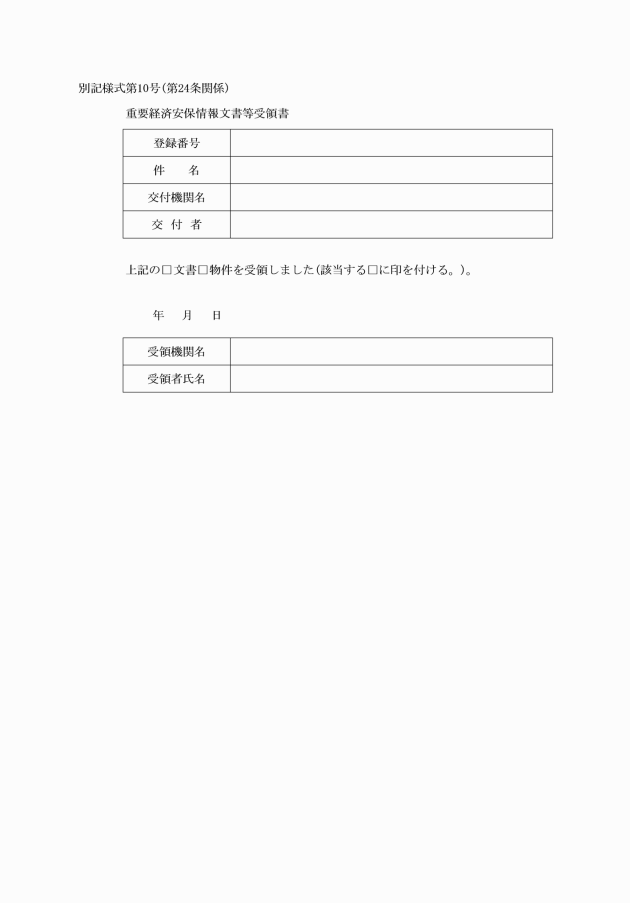

重要経済安保情報文書等受領書(別記様式第10号)又は重要経済安保情報文書等管理簿 | 重要経済安保情報文書等受領書(別記様式第10号) | |

職員(法第11条第1項又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。第28条、第32条及び第34条第3項において同じ。) | 職員 | |

重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員 | 重要経済安保情報を利用し、又は知る職員 | |

重要経済安保情報管理者 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

重要経済安保情報管理者 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

保全責任者 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

重要経済安保情報管理者は、前項の検査のほか | 公益提供重要経済安保情報管理者は | |

臨時に検査 | 検査 | |

重要経済安保情報管理者 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

第1項及び第2項の検査 | 第2項の検査 | |

第1項及び第2項の検査においては、重要経済安保情報文書等管理簿及び重要経済安保情報文書等保管管理簿の記載及び記録と重要経済安保情報文書等の保管の状況の照合のほか、この規程 | ||

重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員 | 重要経済安保情報を利用し、又は知る職員 | |

重要経済安保情報管理者 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

重要経済安保情報管理者 | 公益提供重要経済安保情報管理者 | |

速やかに長官に報告するとともに、その調査を行い | 調査を行い | |

講ずること | 講じ、速やかに、当該調査の結果及び当該措置の内容を当該重要経済安保情報の提供を行った行政機関の長、警察本部長又は適合事業者に報告すること |