○愛知県警察職員健康安全管理規程の運用

令和7年5月30日

務厚発甲第95号

この度、愛知県警察職員健康安全管理規程(令和7年愛知県警察本部訓令第13号)の制定に伴い、別記のとおり愛知県警察職員健康安全管理規程の運用を定め、令和7年6月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察職員健康管理規程の運用(令和5年務厚発甲第36号)は、令和7年5月31日限り廃止する。

別記

愛知県警察職員健康安全管理規程の運用

1 趣旨

この通達は、愛知県警察職員健康安全管理規程(令和7年愛知県警察本部訓令第13号。以下「規程」という。)の運用上の解釈及び細目的事項について必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この通達において使用する用語は、規程において使用する用語の例による。

3 第3条(警察本部長の責務)関係

(1) 警察本部長は、健康に関する実態及び課題を把握し、健康課題に関する目標を設定するものとする。

(2) 警察本部長は、(1)の目標を踏まえ、健康課題の改善及び一層の健康の保持増進に資する取組を計画的に実施するものとする。

(3) 警察本部長は、(2)の取組について実施結果等を評価し、新たな目標や取組等に反映させるものとする。

4 第5条(総括健康安全管理者)関係

警察本部長は、総括健康安全管理者を選任したときは、遅滞なく、愛知県人事委員会(以下「人事委員会」という。)に報告するものとする。

5 第6条(主任健康安全管理者)関係

主任健康安全管理者は、総括健康安全管理者の命を受け、次に掲げる業務を行う。

ア 各種健康診断の実施に関すること。

イ 職員のメンタルヘルス対策に関すること。

ウ 職員の生活習慣病対策に関すること。

エ 感染症対策に関すること。

オ 暑熱対策に関すること。

カ 過重労働対策に関すること。

キ 職員の公務災害を防止するための措置に関すること。

ク 健康課題の取組に関すること。

ケ その他職員の健康管理及び安全管理(以下「健康安全管理」という。)に関すること。

6 第10条(衛生管理者)関係

(1) 選任する衛生管理者の数は、規則第7条第1項第4号に規定する人数以上とする。

(2) 総括健康安全管理者等は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、人事委員会に報告すること。

(3) 規程第10条第2項の健康管理に係る技術的事項は、次に掲げるものをいう。

ア 週1回以上の職場巡視により、設備、作業方法及び衛生状態を確認し、職員の健康障害を防止するために必要な措置の指示及び改善の検討

イ アについて、衛生委員会への報告

ウ 健康に異常がある職員の発見及び処置

エ 救急用具の点検及び整備

オ 健康教育その他職員の健康に関する事項

7 第12条(安全推進者)関係

(1) 選任する安全推進者の数は1名以上とし、原則として警部補以上の階級にある警察官から指名する。

(2) 規程第12条第2項の安全管理に係る業務は、次に掲げるものをいう。

ア 所属における職場環境及び作業方法を確認し、危険を防止するために必要な措置の指導及び改善の検討

イ アについて、衛生委員会への報告

ウ 職員の安全意識の啓発及び安全教育に関する事項

8 第13条(作業主任者)関係

健康安全管理責任者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に指揮させる作業区分を関係職員に周知しなければならない。

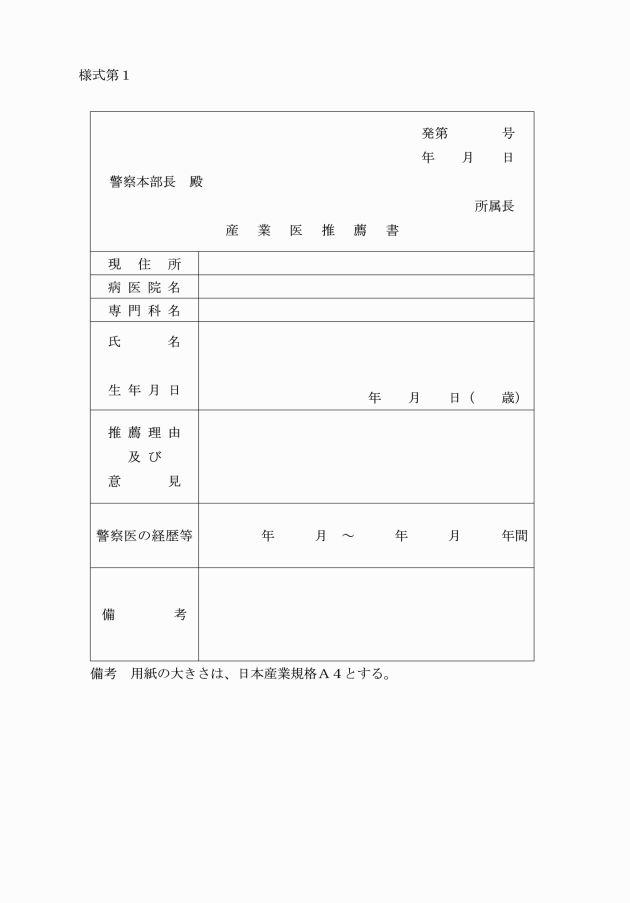

9 第14条(産業医)関係

(2) 警察本部長又は法第13条第1項の規定の適用を受ける所属の長は、産業医を任命したときは、遅滞なく、人事委員会に報告するものとする。

(3) 産業医の運用に関し必要な事項は、警察医及び委嘱医運用要綱の制定(令和6年総留発甲第64号)第3の3及び4、第6、第7の2、第8並びに第9を準用する。この場合において、「警察医」又は「警察医等」とあるのは「産業医」と、「留置管理課長等」とあるのは「総括健康安全管理者」と読み替える。

(4) 総括健康安全管理者等は、産業医を解任したときは、その旨及び理由を衛生委員会に報告すること。

(5) 産業医は、健康管理医師の意見を勘案して職員の健康管理業務を行うほか、規程第14条第2項の業務について、必要な医学に関する知識に基づき、健康安全管理室の産業保健スタッフを指揮するとともに、自らもその職務を行うこと。

(6) 産業医は、職員の健康を確保するために必要があると認めるときは、健康安全管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者を指導し、若しくは助言することができる。

(7) 産業医は、勧告をするときは、事前に勧告内容について健康安全管理責任者の意見を求めること。

(8) 健康安全管理責任者は、産業医から勧告を受けたときは、これを尊重するとともに、勧告の内容、勧告を踏まえて講じた措置及び講じようとする措置の内容を衛生委員会に報告すること。

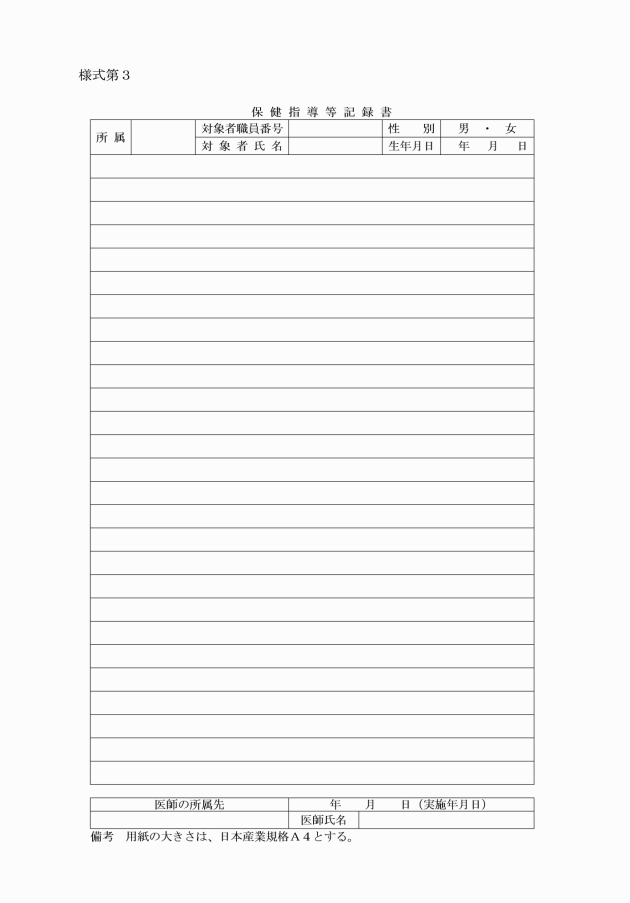

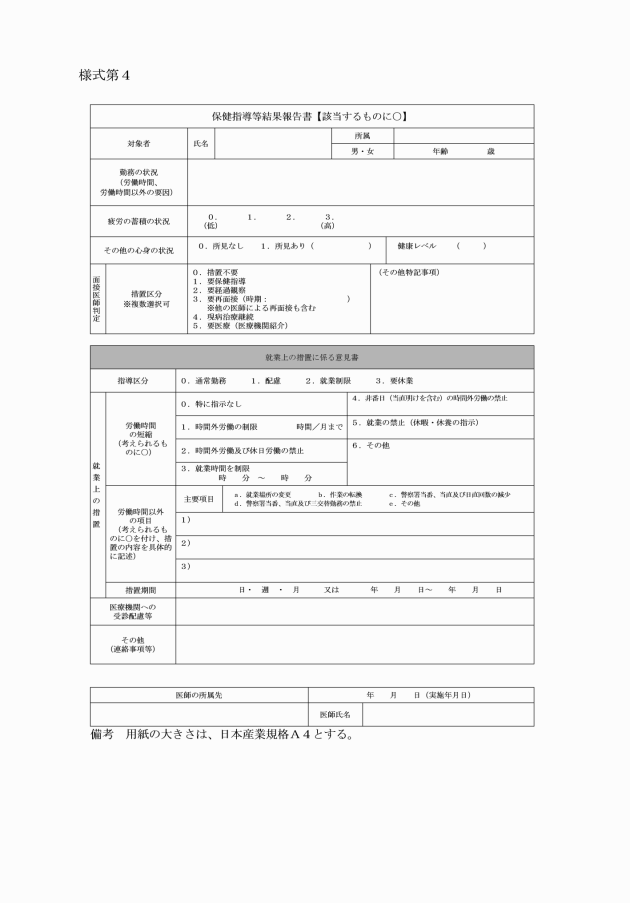

(9) 健康安全管理責任者が職員の面談に際して産業医に作成を依頼する書類は、次に定めるとおりとする。

ア 保健指導等記録書(様式第3)

産業医が職員の面談を実施したときに作成を依頼するもの

イ 保健指導等結果報告書(様式第4)

健康安全管理責任者が面談の結果に基づき産業医に意見を求める場合等に提出を受けるもの

10 第15条(総括産業医)関係

(1) 総括産業医は、各所属の産業医及び産業保健スタッフと連携し、規程第14条第2項に規定する業務を行うこと。

(2) 9の(6)、(7)及び(8)は、総括産業医についても準用する。この場合において、「産業医」とあるのは「総括産業医」と、「健康安全管理責任者」とあるのは「総括健康安全管理者」と読み替える。

(3) 総括産業医は、規程第14条第2項に規定するもののほか、次に掲げる業務を行う。

ア 規則第14条第1項に規定する業務について、統一的な方針の策定に関すること。

イ 健康診断結果に対する指導区分及びその内容に関すること。

ウ 各所属の健康管理に関する助言及び支援に関すること。

エ 健康情報の管理に関すること。

オ その他健康安全管理上必要と認められる事項に関すること。

11 第16条(保健師)関係

規程第16条第2項の職員の心身の健康及び衛生の維持に関する業務とは、次に掲げるものをいう。

ア 産業医が行う各種判定業務の補助

イ 職員の保健指導

ウ 公務災害防止対策のうち衛生に係るもの及び健康の保持増進のための調査並びに研究

エ 職員の健康相談

オ 健康の保持増進のための教養

カ 職員の応急措置

キ その他職員の健康に関する業務

12 第17条(公認心理師)関係

規程第17条第2項の職員の心の健康及び組織環境の向上に関する業務とは、次に掲げるものをいう。

ア 職員の臨床心理面接

イ 臨床心理面接、観察及び心理検査を通じた臨床心理査定

ウ 職員を囲む環境への介入並びに関係者との連携及び調整

エ 健康の保持増進のための教養

オ 心の健康の保持増進のための調査及び研究

カ 職員の心の健康に関する指導、助言及び支援

キ 保健師、衛生管理者等への教育支援

ク その他職員の健康に関する業務

13 第18条(健康管理医師)関係

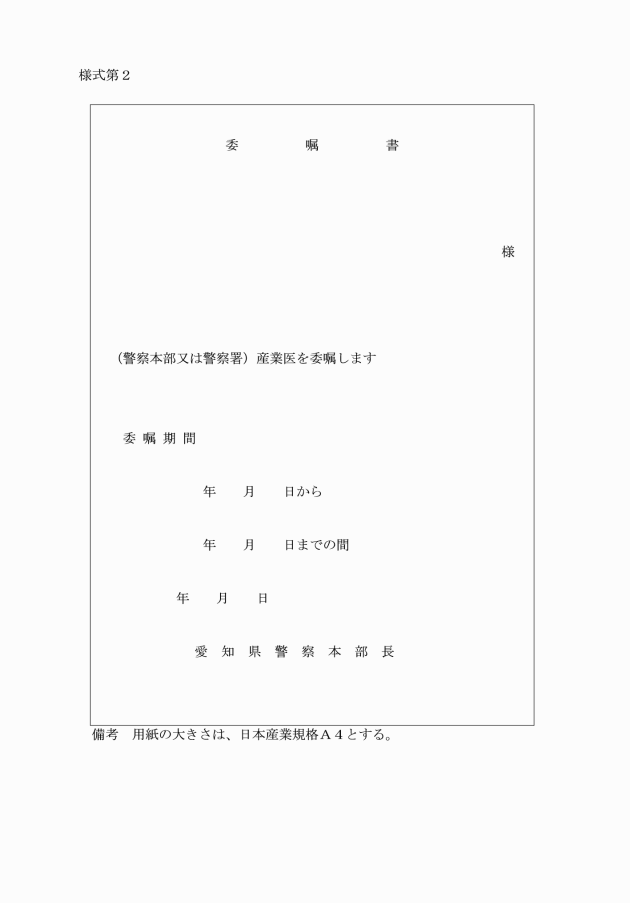

(1) 健康管理医師の委嘱は、委嘱書を交付して行う。

(2) 健康管理医師の運用に関し必要な事項は、警察医及び委嘱医運用要綱の制定の第3の3及び4、第7の2、第8の2並びに第9を準用する。この場合において、「警察医」又は「警察医等」とあるのは「健康管理医師」と、「留置管理課長等」とあるのは「総括健康安全管理者」と読み替える。

(3) 健康管理医師は、職員から次に掲げる事項についての相談を受けること。ただし、診断及び治療行為は行ってはならない。

ア 疾病の治療及び予防に関すること。

イ 健康の保持増進に関すること。

ウ 産業保健スタッフによる職員の健康に関すること。

エ その他健康管理上必要と認められる事項に関すること。

(4) (3)の相談の申込みは、健康安全管理室で受け付けることとし、口頭又は電話による予約制とする。

(5) (3)の相談は、指定された日時に、健康安全管理室その他適切な場所において行うこととし、その方法は、面接、電話その他適切な方法により行うこと。

14 第20条(衛生委員会)関係

(1) 衛生委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

(2) 委員長には、警察本部にあっては主任健康安全管理者を、それ以外の所属にあっては健康安全管理者をもって充てる。

(3) 委員には、産業医、衛生管理者及び委員長が指名する職員をもって充てる。

(4) (2)及び(3)の指名については、全ての課又は係の意見が反映されるように選定し、指名すること。

(5) 衛生委員会の庶務は、警察本部にあっては健康安全管理室が、それ以外にあっては所属の庶務を担当する係とする。

(6) 衛生委員会は、毎月一回以上開催すること。

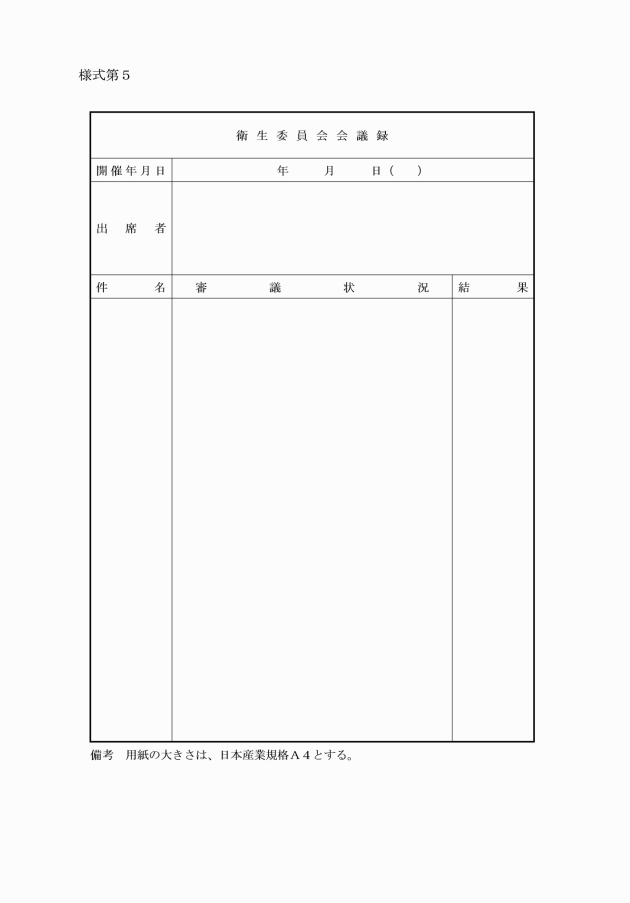

(7) 総括健康安全管理者等は、衛生委員会の開催の都度、衛生委員会会議録(様式第5)を作成して3年間保存するとともに、議事の内容を次に掲げるいずれかの方法により職員に周知すること。

ア 所属内の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

イ 書面を職員に交付すること。

ウ 電磁的記録媒体その他これらに準ずる物に記録し、かつ、職員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

(8) 産業医は、衛生委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

15 第21条(総括衛生委員会)関係

(1) 14の(1)、(7)及び(8)は、総括衛生委員会についても準用する。この場合において、「衛生委員会」とあるのは「総括衛生委員会」と、「総括健康安全管理者等」とあるのは「総括健康安全管理者」と、「産業医」とあるのは「総括産業医」と読み替える。

(2) 委員長にあっては総括健康安全管理者を、委員にあっては主任健康安全管理者、総括産業医、警察本部の衛生管理者及び委員長が指名する職員をもって充てる。

(3) 総括衛生委員会は、総括健康安全管理者が必要と認めるときに招集して開催すること。

(4) 規程第21条第2項の総括的な重要事項とは、次に掲げるものをいう。

ア 健康安全管理に関する基本方針の検討

イ 統一的な措置を必要とする問題の調整

ウ 所属で解決が困難な問題の検討

エ その他健康安全管理上必要と認められる重要事項

(5) 警察本部に健康安全管理対策検討ワーキンググループ(以下「WG」という。)を置く。

ア 任務

WGは、総括衛生委員会を補佐し、職員の健康及び安全を確保する方策について総合的に検討し、部門横断的な健康安全管理対策の推進を図ることを任務とする。

イ 組織

WGは、WG長、WG副長及びWG委員をもって構成し、その構成員は、別表のとおりとする。

ウ 運営

(ア) WG長は、必要によりWGを招集する。

(イ) WG長は、検討事項の内容に応じて、必要なWG委員を招集する。

(ウ) WG長は、必要があると認めるときは、WG委員以外の者に対してWGへの出席を求めることができる。

(エ) WGの庶務は、健康安全管理室において行う。

16 第22条(健康診断)関係

(1) 規程第22条の定期健康診断とは、次に掲げるものをいう。

ア 規則第44条の規定に基づく定期健康診断又は総合健診を行うこと。

イ 検査項目は、規則第44条第1項各号のほか、総括健康安全管理者が必要と認める項目とする。

(2) 規程第22条の特定業務従事者健康診断とは、規則第45条の規定に基づく特定業務従事者健康診断を行うことをいう。

(3) 規程第22条の特殊健康診断とは、法第66条第2項の規定に基づく特殊健康診断のほか、総括健康安全管理者が職員の健康管理上必要と認める健康診断を行うことをいう。

(4) 臨時健康診断

臨時健康診断とは、総括健康安全管理者が職員の健康管理上臨時に行う必要があると認める健康診断であり、検査項目はその都度指定すること。

(5) 総括健康安全管理者は、法第66条の6の規定に基づき、規程第22条の健康診断を受けた職員に対し、その結果を通知すること。

(6) 各健康診断の実施要領は、主任健康安全管理者が別に通知すること。

17 第25条(指導区分の決定等)関係

(1) 規程第25条の別に定める指導区分は、次の表のとおりとする。

区分 | 内容 | |

生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの |

B | 勤務の全部又は一部に制限を必要とするもの | |

C | 勤務の全部又は一部に配慮を必要とするもの | |

D | 平常の勤務でよいもの | |

医療の面 | 1 | 医師による医療行為を必要とするもの |

2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |

3 | 医師による医療行為を必要とせず、自己管理でよいもの | |

(2) 指導区分は、生活規正の面のA、B、C又はDと医療の面の1、2又は3の組み合わせであるA1、B1、B2、C1、C2、D1、D2及びD3の8種類とする。

(3) 総括産業医は、職員が採用されたときは、それぞれの指導区分を決定すること。

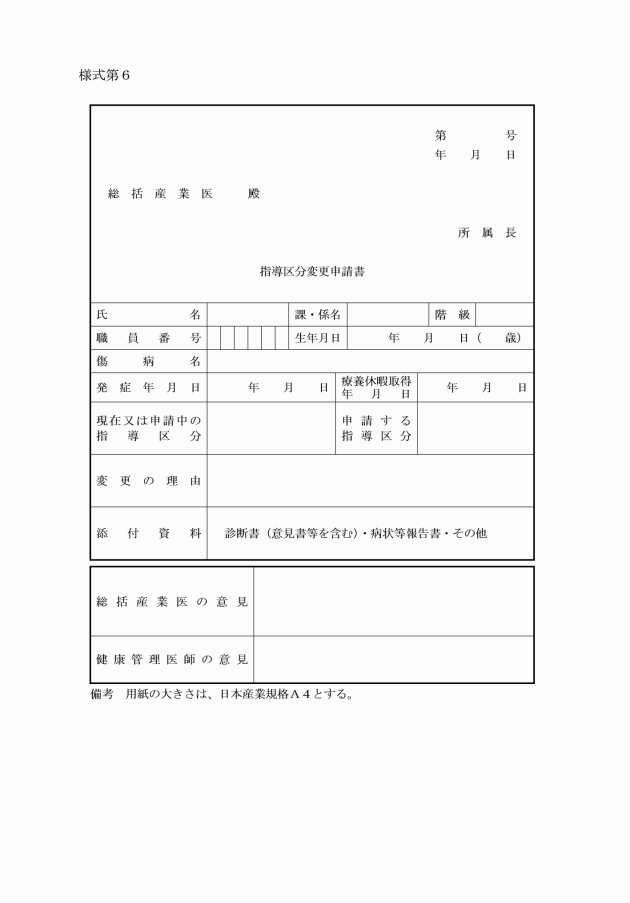

(4) 健康安全管理責任者は、職員の申出、病状変化その他の理由により、健康に異常又は異常が生ずるおそれがあると認めた職員について、当該職員の指導区分を変更する必要があると認めるときは、指導区分変更申請書(様式第6)に医師の診断書、意見書又はそれに代わるものの写しその他必要な資料を添えて総括産業医に申請(健康安全管理室経由)し、指導区分の変更を受けること。

(5) 健康安全管理責任者は、職員が傷病により連続30日以上の休業が必要と診断されたときは、指導区分をA1として申請すること。

18 第26条(事後措置)関係

(1) 規程第26条の別に定める事後措置の基準は、次の表のとおりとする。

指導区分 | 種別 | 事後措置の基準 |

A1 | 要休業者 | 療養のため必要な期間について就業を禁止する。 |

B1 B2 | 要制限者 | 1 勤務内容及び勤務場所の変更により業務量の軽減措置を図る。 2 深夜勤務(警察署当番を含む。)、当直、日直及び時間外勤務並びに術科、体育、出張その他過度に負担のかかる勤務のいずれか又は全てを免除する。 3 必要により出勤時間及び退勤時間を各1時間緩和することにより、勤務時間を短縮することができる。また、この措置は時間単位の療養休暇によるもので要制限者となった日から3か月を超えない範囲においてその必要な時間を認める。 4 医師の治療又は観察指導を受けることができるよう配慮する。 |

C1 C2 | 要配慮者 | 1 必要により深夜勤務(警察署当番を含む。)、当直、日直及び時間外勤務並びに術科、体育、出張その他過度に負担のかかる勤務のいずれか又は全てを軽減する。 2 医師の治療又は観察指導を受けることができるよう配慮する。 |

D1 D2 | 要観察者 | 措置の必要なく平常勤務でよいが、医師の治療又は観察指導を受けることができるよう配慮する。 |

D3 | 健康者 | 措置の必要なく平常勤務 |

(2) 健康安全管理責任者は、総括産業医が判定した指導区分に応じた事後措置の基準に基づき、職員の措置について決定すること。

(3) 事後措置の決定については、あらかじめ当該職員の意見を聴き、十分な話合いを通じて当該職員の了解が得られるように努めること。

(4) 健康安全管理責任者は、事後措置の決定に際し、不当な勤務内容及び勤務場所の変更、退職勧奨等職員の健康の確保に必要な範囲を超えた不利益な取扱いをしてはならない。

(5) 健康安全管理責任者は、事後措置の決定、変更、継続又は解除をするときは、総括健康安全管理者に報告することとし、その報告要領は、総括健康安全管理者が別に定めること。

19 第27条(保健指導)関係

(1) 13の(5)は、保健指導についても準用する。この場合において、「相談」とあるのは「保健指導」と読み替える。

(2) 保健指導の内容は、日常生活面での指導、健康管理に関する情報の提供、再検査又は精密検査の受診勧奨、医療機関で治療を受けることの勧奨等について行うこと。

(3) 健康安全管理責任者は、職員が保健指導を受けられるよう当該職員の勤務について配慮すること。

20 第28条(病状管理)関係

(1) 規程第28条第2項の別に定める基準は、次のとおりとする。

ア 指導区分の変更を申請する場合

イ 指導区分は変更しないが、措置の内容を変更し、又は継続する場合

ウ 次の疾患と診断された場合

分類 | 診断名 | |

感染症(1類、2類、3類及び4類) | エボラ出血熱、結核、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、コレラ等 | |

悪性新生物 | がん、肉腫等 | |

指定難病 | パーキンソン病、全身性エリテマトーデス、クローン病、潰瘍性大腸炎等 | |

精神及び行動の障害 | うつ病、双極性障害、適応障害、うつ状態等 | |

循環器系の疾患 | 心疾患 | 心筋梗塞、狭心症等 |

脳血管疾患 | くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞等 | |

その他 | 大動脈解離、致死性不整脈等 | |

腎臓疾患 | 腎不全、糖尿病性腎症、腎炎、ネフローゼ症候群等 | |

その他疾患 | 睡眠時無呼吸症候群、てんかん、自律神経失調症、睡眠障害等 | |

エ アからウの場合で、完治し、又は寛解したとき及び出勤を開始したとき

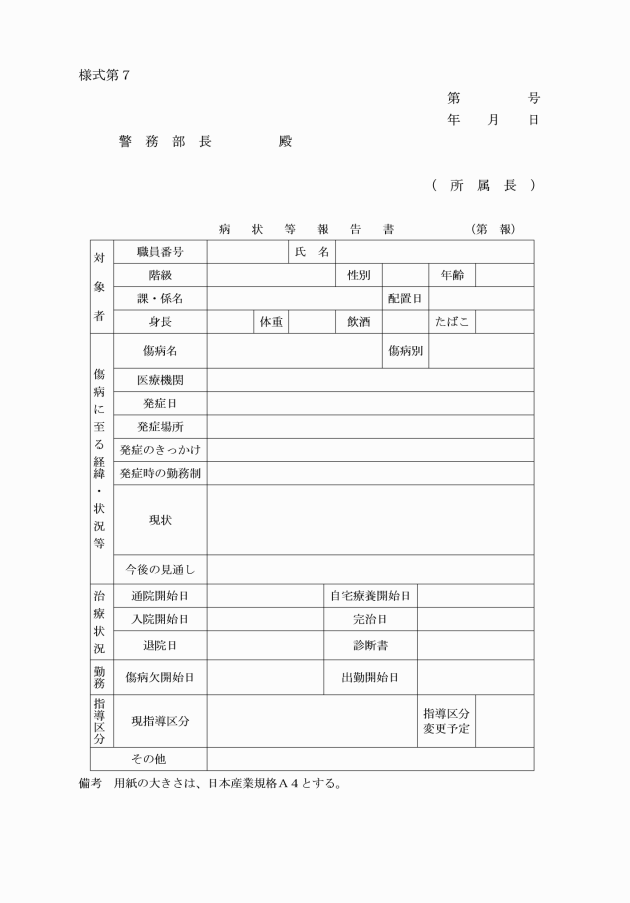

(2) 報告は、病状等報告書(様式第7)により行い、原則として医師の診断書、意見書又はそれに代わるものの写しその他必要な資料を添付すること。

21 第32条(健康教育等)関係

(1) 総括健康安全管理者は、職員の健康の保持増進のため、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、保健指導、口腔保健指導等の措置を実施すること。

(2) 主任健康安全管理者は、若年期からの運動の習慣化、飲酒及び喫煙対策等を実施すること。

(3) 健康安全管理責任者は、職員が自主的に健康の保持増進に取り組めるような職場環境づくりに努めること。

(4) 職員は、自身の健康上の問題について産業医及び産業保健スタッフに相談することができる。

(5) 13の(5)及び19の(3)は、健康相談について準用する。この場合において、「相談」及び「保健指導」とあるのは、それぞれ「健康相談」と読み替える。

22 第33条(危険を防止するための措置)関係

(1) 規程第33条の法第20条及び法第21条に規定する危険とは、次に掲げるものをいう。

ア 機械、器具その他の設備による危険

イ 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

ウ 電気、熱その他のエネルギーによる危険

エ 掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険

オ 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等にかかる危険

(2) 同条に規定する必要な措置に係る業務特性に応じた具体的な指導事項は、必要に応じて業務を主管する警察本部の主管課長が別に示すこと。

23 第34条(就業制限)関係

(1) 規程第34条の法第61条に規定する免許、資格等を有する者とは、政令第20条で定める危険若しくは有害な業務に係る都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者等をいう。

(2) 当該業務に従事するときは、当該業務に係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

24 第36条(採用時等の教養)関係

規程第36条の健康又は安全に関する必要な教育とは、規則第35条の各号に定めるものをいう。

25 第37条(特別教育)関係

総括健康安全管理者は、職員が特別教育を受けたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存すること。

26 第38条(快適な職場環境の形成)関係

健康安全管理責任者は、産業医の勧告並びに衛生委員会、保健師、公認心理師、衛生管理者、安全推進者及び職員の意見を尊重し、快適な職場環境の形成に努めること。

27 この通達の実施に関し必要な細目的事項は、厚生課長が別に定めるものとする。

別表

健康安全管理対策検討ワーキンググループ(WG) | |

WG長 | 厚生課長 |

WG副長 | 厚生課健康安全管理室長 |

WG委員 | 総務課課長補佐(企画担当) |

警務課課長補佐(総合企画担当) | |

生活安全総務課課長補佐(企画担当) | |

地域総務課課長補佐(企画担当) | |

刑事総務課課長補佐(企画担当) | |

交通総務課課長補佐(企画担当) | |

警備総務課課長補佐(企画担当) | |

厚生課健康安全管理室課長補佐 | |

警察本部の衛生管理者(愛知県警察職員健康安全管理規程(令和7年愛知県警察本部訓令第13号)第10条に規定する衛生管理者をいう。)(健康安全管理室保健師等) | |

その他WG長が指名する者 | |