本文

上野浄水場のあゆみ

浄水場の誕生

知多半島周辺地域は、昔から水源に乏しく、農業用水・飲料水の確保に悩まされてきました。戦後、人口の増加と共に水需要が急速に拡大していく中で、上野浄水場は昭和32年に水道施設の浄水場として着工しました。また、翌昭和33年には工業用水道の浄水場としての工事も始まりました。

建設途中の昭和34年9月には伊勢湾台風の襲来により当時の建設事務所が大きな被害を受けるなどがありましたが、急ピッチで工事は進められました。そして、着工から4年足らずの昭和36年8月には水道施設が完成しました。続いて、同年11月には工業用水道施設が完成しました。運用を先に開始したのは工業用水道施設で、同年12月に1日最大給水量86,400立方メートル/日の工業用水道浄水場として、名古屋臨海工業地帯への供給を開始しました。水道施設が供給を開始したのは翌昭和37年3月、1日最大給水量15,937立方メートル/日、給水エリアはこの当時の行政区画で、上野町・横須賀町・大高町・鳴海町・有松町・大府町・刈谷市でした。

工業用水用沈澱池(現3・4・5号沈澱池)建設中の写真

浄水場の拡張

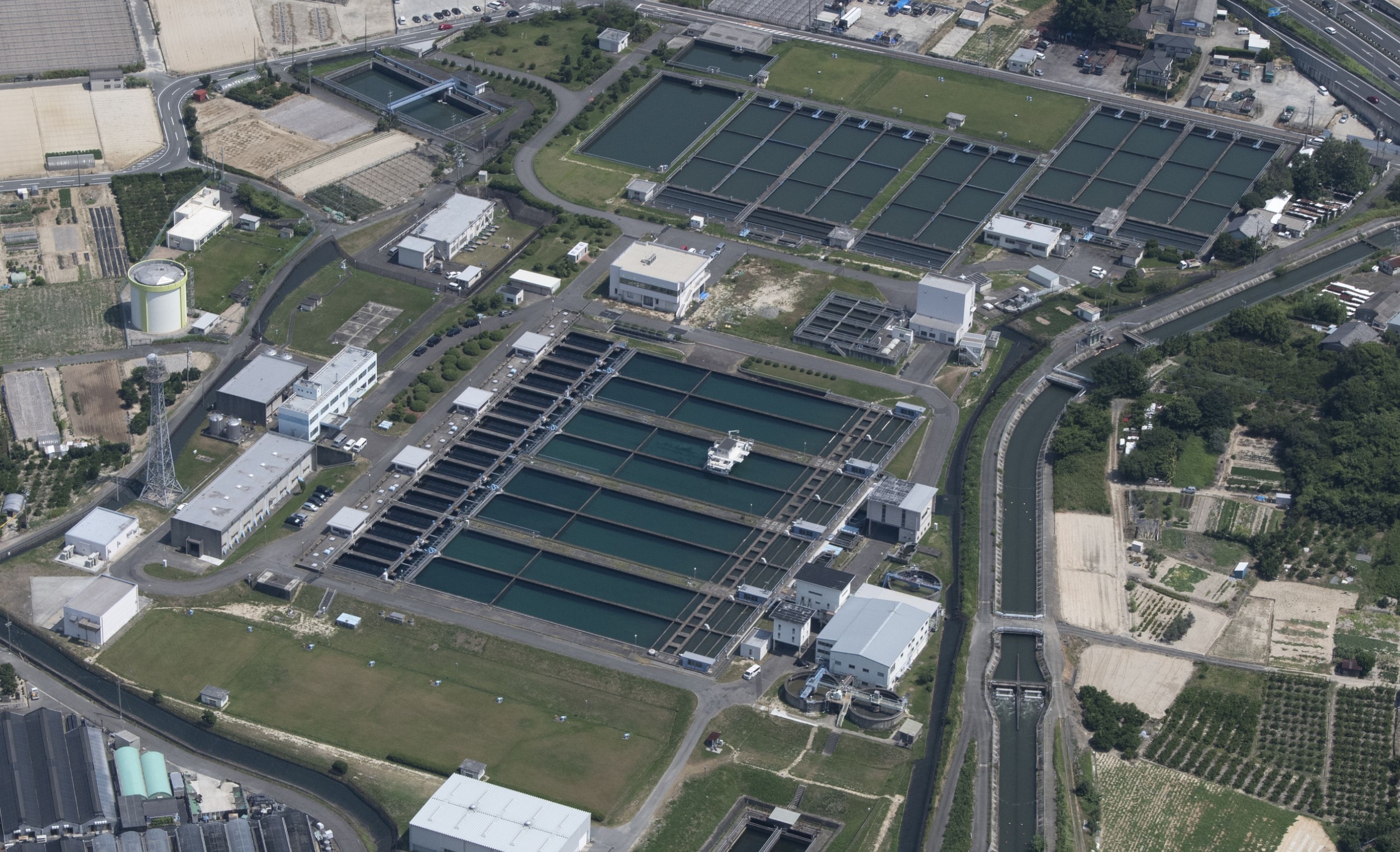

昭和30年代は、名古屋臨海工業 地帯に製鉄所を始めとした大規模工場が次々と誘致されていました。上野浄水場完成数年後には既に工業用水の需要が供給を大きく越えることが見込まれました。 そのため、上野浄水場完成前の昭和36年4月には、処理水量を当初計画の倍の1日最 大給水量172,800 立方メートル/日とする第2期事業に着工しました。そして、浄水場が工業用水の供給を開始した2年後である昭和38年には第2期工事も完了しました。 また、そうした中で周辺地域の人口も急増し、水道施設も拡張が必要となりました。そのため、水道施設は昭 和41年からの第1期拡張を始めとし、 昭和43年から第2期拡張は3段階に分けて順次施設能力を拡充していきました。これにより、最大能力187,300立方メートル/日となり、わずか10年の間に約11 倍の施設能力を持つ浄水場になりま した。 また排水処理施設も整備し、水をきれいにする際に発生した汚泥に関しては、水と固形土に分離し、水は再利用、土は場外へ搬出するというシステムを確立しました。

水道施設拡張工事中の写真

高度処理・耐震化等

昭和30年代40年代のような急激な人口増による拡張をした時代は終わり、より安全・安心でおいしい水を届けることが必要な時代になりました。 平成17年に活性炭注入設備を導入し、原水の異臭や異味への対応を可能にしました。また、阪神大震災や東日本大震災といった大地震を教訓として、浄水場構造物の耐震化や、自家発電設備の再整備といった災害時にも強い浄水場を目指して浄水場の改良を重ねています。

活性炭設備工事中の写真

上野浄水場の年表

| 水道施設 | 工業用水道施設 | |

|---|---|---|

| 昭和32年10月 | 水道施設の工事着工 | |

| 昭和33年4月 | 工業用水道施設の工事(第1期)着工 | |

| 昭和36年3月 | 水道施設完成(15,937立方メートル/日) | |

| 昭和36年4月 | 工業用水施設第2期工事着工 | |

| 昭和36年11月 | 工業用水道施設(第1期分)完成(86,400立方メートル/日) | |

| 昭和36年12月 | 工業用水を名古屋南部臨海工業地帯へ供給開始 | |

| 昭和37年4月 | 水道を上野町・横須賀町・大高町・鳴海町・有松町・大府町・刈谷市に給水開始 | |

| 昭和38年4月 | 工業用水道施設(第2期分)完成(172,800立方メートル/日) | |

| 昭和41年4月 | 水道施設第1期拡張工事完成(23,200立方メートル/日) | |

| 昭和43年7月 | 水道施設第2期拡張工事(1系-1部分)完成(66,500立方メートル/日) | |

| 昭和44年7月 | 水道施設第2期拡張工事(1系-2部分)完成(106,000立方メートル/日) | |

| 昭和46年4月 | 水道施設第2期拡張工事(2系)完成(187,300立方メートル/日) | |

| 昭和63年4月 | 水道施設の創設期・第1期拡張施設(23,200立方メートル/日分)を老朽化のため廃止(164,100立方メートル/日) | |

| 平成4年12月 | 大府調整池(場外施設)が完成し、大府市の事業所への供給開始 | |

| 平成17年1月 | 活性炭注入設備を導入 | |

| 平成22年7月 | 水道施設の耐震化工事に着手 | |

| 平成27年3月 | 自家発電設備を再整備 | |

| 平成30年12月 | 新しく中央管理棟を供用開始 | |

| 平成31年2月 | 計装設備を更新 | |

| 令和3年3月 | 応急給水支援設備の設置 |