本文

【平成13年度の調査結果】県内の地下構造調査(概要版)

平成13年度濃尾平野地下構造調査

濃尾平野地下構造調査委員会委員

| 青木治三 | (財)地震予知総合研究振興会東濃 | 入倉孝次郎 | 京都大学防災研究所教授(委員長) |

| 地震科学研究所所長 | 海津正倫 | 名古屋大学大学院環境学研究所教授 | |

| 岡田篤正 | 京都大学大学院理学研究科教授 | 工藤一嘉 | 東京大学地震研究所助教授 |

| 澤田義博 | 名古屋大学工学部教授 | 平原和朗 | 名古屋大学大学院理学研究科教授 |

| 福和伸夫 | 名古屋大学大学院環境学研究所教授 | 牧野内猛 | 名城大学理工学部教授 |

| 横倉隆伸 | 産業技術総合研究所地球科学情報 研究部門地殻構造研究グループ長 |

正木和明 | 愛知工業大学教授 |

平成13年度調査結果

記録断面において(A)~(F)の6層に分割した。(E)~(F)の境界が基盤上面に相当している。

層区分は平成11年度および平成12年度の結果に従った。

(1) P波反射法地震探査

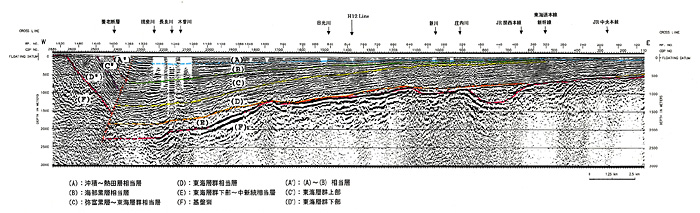

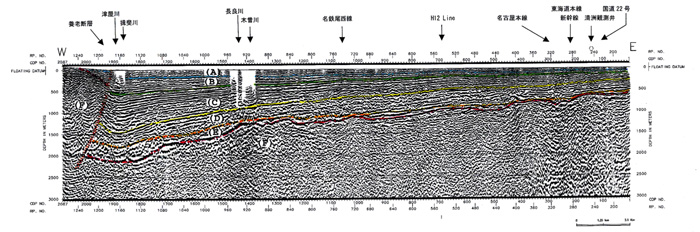

平成12年度測線に直交し、濃尾平野南部域を東西に横断する約32kmの測線上(名古屋市昭和区から三重県多度町に至る区間)で、大型バイブレータを用いて、P波反射法地震探査を実施しました。図-4に示す深度記録断面図から、以下のことが判りました。

なお、比較のために平成11年度に実施した反射法結果(今年度の測線とほぼ平行で約8km北方に位置する)も同時に示します。

| 1) | 基盤岩上位の堆積層は、平成11年度反射法の結果と同様に、西方に向かうにつれて、次第にその層厚を増すとともに西ほど深く沈降しています。さらに、測線東部においては、東海層群上部~海部累層にかけての地層は削剥を受けていると考えられ、濃尾平野南部域での傾斜地質構造が見事に捉えられました。 |

| 2) | 基盤岩上位の地層境界面は揖斐川西方で消滅しています。これは、地表位置で多度町北小山付近に存在すると推定されている養老断層に対応した事象と考えられます。ただし、反射記録から推定される養老断層の主断層の地表位置は、北小山東方約1km地点となり、北小山は養老断層の副次断層と考えられる東傾斜の断層の地表位置に対応していると考えられます。この副次断層の西側には東海層群上部および下部層が東に急傾斜で存在していると考えられます。 |

| 3) | 基盤上面は比較的凸凹に富み、西方に傾斜しています。その深度は、測線東端で深度約500mであり、佐屋町付近以西でその傾斜を大きくし、揖斐川西岸付近で約2300mに達します。測線西端部では、深度50m付近の反射面が基盤上面に対応していると考えられ、養老断層の落差は約2200m程度に達しているものと考えられます。 |

| 4) | 基盤上面は黄金駅から庄内川付近において、最大比高約400m程度の滑らかな凹状を示しています。これは、重力(ブーゲー異常)のローカルな低重力異常域と比較的良く対応しており、この凹地が平成12年度測線の南端部で確認された凹地に対応していると考えれば、この凹地は、北東―南西トレンドを持ち、南西方向に広く、浅く連続していると考えられます。これまで、基盤の大きな落差を反映しているのではないかと考えられていた中村区付近に認められるブーゲー異常の急傾斜部(断層等の可能性も示唆されていました)は、この凹地の影響によるものではないかと考えられます。 |

| 5) | 笠寺付近で推測されている地形面の傾動または変換線の北方延長部に相当する久屋大通り西側付近では、基盤上面の変化がやや大きく、さらにその上部の反射記録の連続性もやや悪いものの、浅部の堆積層は比較的連続しており、活断層の存在を明瞭に示すような大きな構造変化(累積性を持つ大きな上下変位、下記注参照*)はないものと考えられます。また、今回行った反射法の分解能の範囲内では、養老断層を除いて、その東側には別の活断層の存在を明瞭に示すような大きな構造変化は認められません。 |

(2)P波屈折法地震探査

反射法地震探査の受振器展開を利用して大型バイブレータを用いたP波屈折法地震探査を、上記反射法とほぼ同じ区間で実施しました。基盤からの屈折波は、発震点からの距離約3km~21kmの間で確認されています(図-5(1))。図-5(2)に示すこれらの屈折波の到達時間(走時)から、速度構造モデルを推定しました。この結果は、反射法による速度構造モデルと大略一致した速度を示しており、さらに反射法では求めるのが難しい基盤の速度は約5.5km/sと推定されました。

(3)P波反射法および屈折法地震探査から得られた速度構造モデル

P波反射法および屈折法地震探査結果を総合的に解析し、平成12年度結果も参考にして、今年度実施した測線におけるP波とS波の速度構造を推定しました(図-6)。

* 反射法記録では、断層は地層が深度方向に連続して食い違う現象として現れ、一般には断層の活動度が大きいほど、この食い違いの量(上下変位量)は大きくなります。活断層とはこれらの断層の内で第四紀(約180万年前~現在)に繰り返し活動し、今後も活動する可能性の高いものをさします。反射記録上では、基盤から地表まで連続して断層の食い違いがあり、その上下変位量が大きい場合に検出することができます(変位量が小さい場合には、例え、活断層が存在しても、反射法ではその検出が難しくなることに注意する必要があります)。活断層の場合、一般には、変位の累積によって深部ほど変位量が大きく、活動度の大きなものでは基盤の変位量は1000mを超えるものもあります。

平成13年度三河地域体積平野地下構造調査

三河地域堆積平野地下構造調査委員会委員

| 委員長 | 入 倉 孝次郎 | 京都大学防災研究所長 | 委員 | 鈴 木 康 弘 | 愛知県立大学情報科学部助教授 |

| 委員 | 青 木 治 三 |

名古屋大学名誉教授 |

委員 | 平 原 和 朗 | 名古屋大学大学院環境学研究科教授 |

| 委員 | 海 津 正 倫 | 名古屋大学大学院環境学研究科教授 | 委員 | 福 和 伸 夫 | 名古屋大学大学院環境学研究科教授 |

| 委員 | 岡 田 篤 正 | 京都大学大学院理学研究科教授 | 委員 | 牧野内 猛 | 名城大学理工学部教授 |

| 委員 | 河 邑 眞 | 豊橋技術科学大学工学部教授 | 委員 | 正 木 和 明 | 愛知工業大学教授 |

| 委員 | 工 藤 一 嘉 | 東京大学地震研究所助教授 | 委員 | 横 倉 隆 伸 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 地球科学情報研究部門 地殻構造研究グループ長 |

| 委員 | 澤 田 義 博 | 名古屋大学工学部教授 |

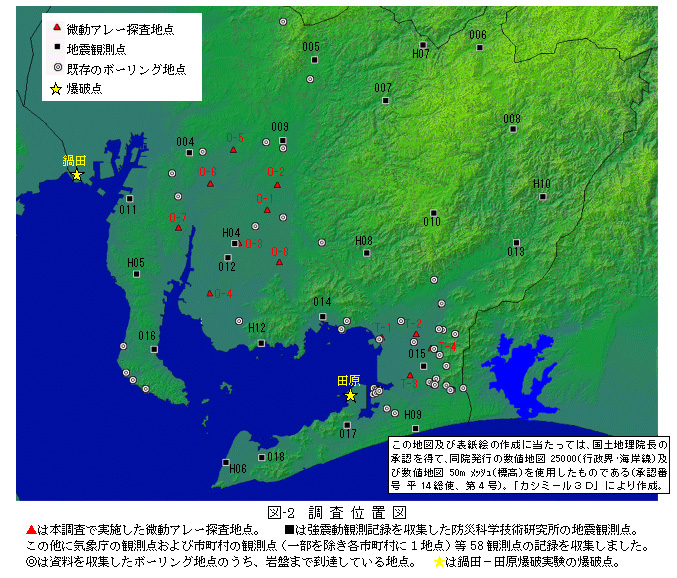

調査位置

調査結果

調査を行った結果、三河地域堆積平野の地下構造について以下のようなことが推定されました。

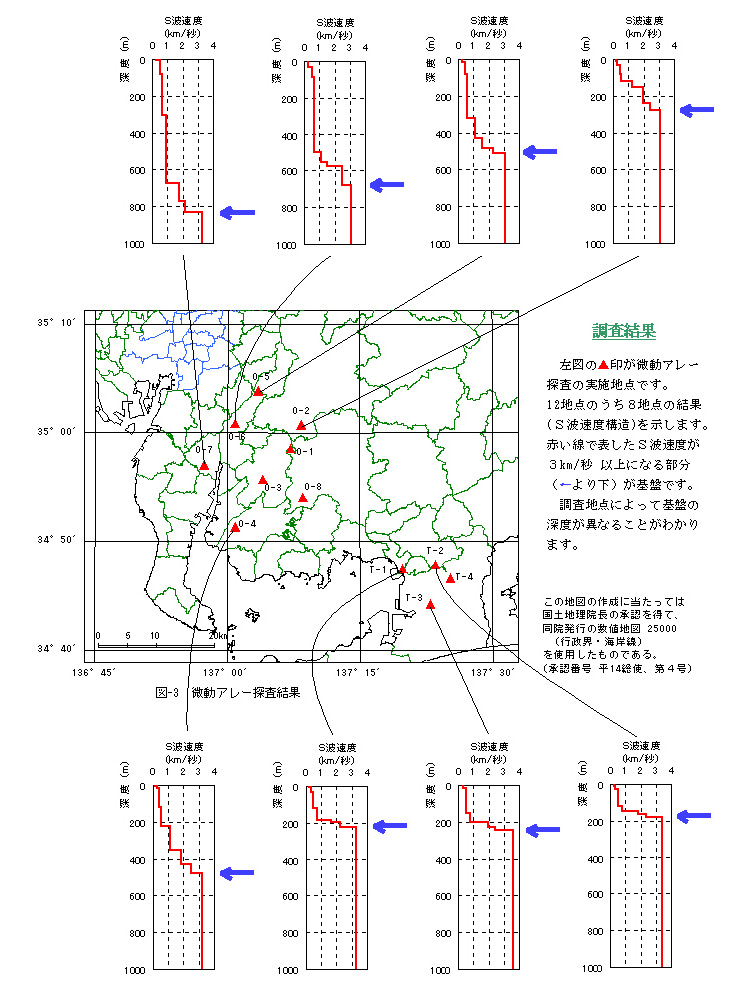

・地震波速度や地質の分布から、三河地域の地下構造は基盤層を含めて大まかに6つの層に分けられる。

・各層の地震波速度(S波速度)は、第1層が0.1~0.4km/秒、第2層が0.4~0.8km/秒、第3層が0.8~1.3km/秒、第4層が1.4~2.0km/秒、第5層が2.1~2.5km/秒であり、基盤層(第6層)は岡崎平野で3.0~3.3km/秒、豊橋平野で3.2~3.6km/秒である。

・岡崎平野の基盤の深さは、概して東から西に向けて深くなり、最も深いところで0.8km程度である。

・豊橋平野の基盤の深さは全般に浅く、最大でも0.5km程度である。

微動アレー探査

三河地域の12地点で、微動アレー探査を実施しました。

3次元地下構造モデル

地震の際に生じる強い震動(これを強震動といいます)の分布を正確に予測するには、3次元的な地下構造を精度よく知る必要があります。

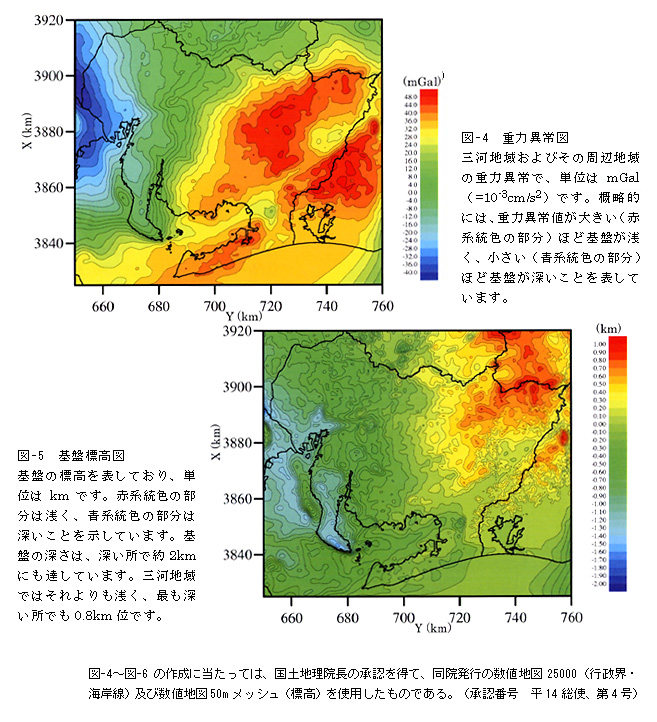

3次元地下構造モデルを作成するために、重力異常データ(図-4)の解析を行い、三河地域およびその周辺地域の基盤の3次元的形状を求めました(図-5)。

また、基盤より上の堆積層の境界面形状を、既存資料および今回実施した微動アレー探査の結果をデータとして求めました(図-6)。

なお、現状では地下構造に関する資料はまだ十分とは言えず、今後資料の蓄積により地下構造モデルは変更されることがあります。

図-4~図-6の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(行政界・海岸線)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平14総使、第4号)

地震波が伝わる速度や地質の分布から、地下構造は大まかに6つの層に分けられます。下の層ほど古い地質の地層で硬く、地震波が伝わる速度が速くなっています。

上の図では、水平方向の距離に対して、標高方向をかなり強調して描いています。色分けは標高によって行っており、標高値と色の対応は図-5と同じです。

図-6の結果をもとに、微動アレー探査地点O-1~O-4を通る断面図を図-7に示します。断面図の上のグラフは、地震が起きたときに、基盤のゆれが地表まで伝わるとどのくらい大きくなるか(これを増幅率といいます)を示しています。地下構造の違いによって、ゆれの大きさや大きくなる波の周期が異なっています。