本文

水産業普及指導員のページ

水産業普及指導員の主な仕事

【水産業技術の普及指導】

水産業普及指導員は、消費者の皆様へ安全・安心、高品質な魚介類を安定してお届けできるよう、以下のような漁業者へ技術的指導を行っています。

〇ノリ漁場栄養塩類調査及びノリ芽調査

ノリ漁期に、ノリにとって大切な漁場の栄養塩類の濃度を漁業者とともに測定しています。また、ノリの成長具合や健康状態を漁業者とともに顕微鏡を用いてチェックしています。

〇貝類資源調査

アサリをはじめとする貝類資源の分布やその変動を調べるため、漁業者とともに調査を行っています。

【水産業・魚食の普及啓発】(下欄の「魚食普及」を参照)

〇あいちのおさかな学習事業

魚食の大切さや漁業の役割、すばらしさなどを若い世代に知ってもらうため、「魚食の伝道師」を小学校へ派遣する出前授業を実施しています。

〇料理教室の開催

地域の農林水産物や食文化に関する理解を促進するため、小学生とその保護者を対象に漁業士(下欄参照)とともに料理教室を開催しています。

【漁場保全活動の推進】

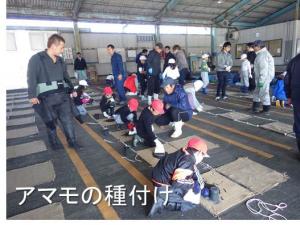

アマモ場造成活動:蒲郡市の西浦、形原、三谷地区の漁業者が行うアマモ場造成活動(種子の採集、保存、選別、播種)に対して、蒲郡市、水産試験場と連携し、支援を行っています。このうち西浦地区では毎年地元小学生と共同で行う造成活動を支援し、活動の場を広げています。

栽培漁業

「栽培漁業」とは、魚など水産動物の幼稚仔(種苗)を人の手で生産し、海などに放流して増やそうという取り組みです。養殖業とは違い、自然が持つ生産力を利用して、水産資源を計画的に維持・増大させるものです。

現在、東三河地区では、愛知県栽培漁業センター(田原市)で生産された種苗4魚種(クルマエビ、ガザミ(ワタリガニ)、アワビ、ナマコ)の放流が漁業者により行われています。これらの栽培漁業の取り組みについて、漁業者に放流方法等の技術的指導を行っています。

魚食普及

【あいちのおさかな学習事業】

魚食の大切さや漁業の役割、すばらしさなどを若い世代に知ってもらうため、「魚食の伝道師」を小学校へ派遣する出前授業を実施しています。派遣する講師「魚食の伝道師」は、実際に漁業を行っている漁業者です。実際の漁業現場の話を織り交ぜながら授業を行っています。

○ウナギの生態、生産及び「豊橋うなぎ」について

○アマモとあいちの水産物、水産業の関係について

○ノリ養殖と干潟のいい関係について

【料理教室の開催】

地域の農林水産物や食文化に関する理解を促進するため、小学生とその保護者を対象に漁業士とともに料理教室を開催しています。青ノリ、マアジ、カサゴ、マダコ、ガザミ、アオメエソ(メヒカリ)等地元で水揚げされた魚介類を使用して、刺身や煮付け、唐揚げなどの料理を作ります。

参加者の皆さんは親子で美味しい料理が楽しく作れた様子で、終了後のアンケートでは、今後家庭での魚介類メニューを増やしたいという意見が大半を占めました。

漁業士

漁業士とは、これからの漁村を引っ張っていくリーダー的な漁業者です。優れた漁業青年を「青年漁業士」、優れた漁業経営を営み漁業青少年の育成に指導的役割を果たしている者を「指導漁業士」として、知事が認定しています。

漁業士の活動内容は、中学生を対象とした海とお魚漁業体験教室での講師、植樹活動、料理講習会を主催しての魚食普及活動など多岐にわたります。これからも先進的漁業者として、漁業の担い手の育成確保や、活力ある漁村社会の形成に大きく貢献するものと期待されます。