本文

令和6年度愛知県学校安全優良校を表彰しました

学校安全の普及と向上に尽力し、多大な成果をあげた学校を「学校安全優良校」として表彰しました。

書類審査、実地審査及び審査会の審査を経て、今年度は次の9校を表彰しました。

【令和6年度愛知県学校安全優良校】

・阿久比町立ほくぶ幼稚園

・名古屋市立相生小学校

・愛西市立市江小学校

・豊田市立畝部小学校

・名古屋市立田光中学校

・稲沢市立明治中学校

・豊橋市立石巻中学校

・愛知県立名古屋南高等学校

・愛知県立名古屋盲学校

書類審査、実地審査及び審査会の審査を経て、今年度は次の9校を表彰しました。

【令和6年度愛知県学校安全優良校】

・阿久比町立ほくぶ幼稚園

・名古屋市立相生小学校

・愛西市立市江小学校

・豊田市立畝部小学校

・名古屋市立田光中学校

・稲沢市立明治中学校

・豊橋市立石巻中学校

・愛知県立名古屋南高等学校

・愛知県立名古屋盲学校

令和6年度愛知県学校安全優良校を表彰

1 日時

2025年1月22日 水曜日

2 表彰校の取組

(1) 阿久比町立ほくぶ幼稚園

通園バスの乗降に関するマニュアルに、乗車中に地震が発生した場合の対応を記載したり、バス乗車中の緊急事態発生を想定して園児自らクラクションを鳴らす訓練を実施したりしている。防災教育では、計画的に地震や火災発生時の状況を変えた避難訓練を実施しており、火災現場から離れたルートや風向きに留意して避難するなど、実践的かつ効果的に実施している。また、年長児が年始の消防出初式に参加することで、地域消防への関心を高め、家庭の防災教育推進に努めている。安全管理では、園外保育の安全マニュアルが作成されており、地域の環境や時間帯による交通量など様々な状況や場面を想定し、職員間で共通の基準となるルールを決め安全管理を徹底している。

通園バスの乗降に関するマニュアルに、乗車中に地震が発生した場合の対応を記載したり、バス乗車中の緊急事態発生を想定して園児自らクラクションを鳴らす訓練を実施したりしている。防災教育では、計画的に地震や火災発生時の状況を変えた避難訓練を実施しており、火災現場から離れたルートや風向きに留意して避難するなど、実践的かつ効果的に実施している。また、年長児が年始の消防出初式に参加することで、地域消防への関心を高め、家庭の防災教育推進に努めている。安全管理では、園外保育の安全マニュアルが作成されており、地域の環境や時間帯による交通量など様々な状況や場面を想定し、職員間で共通の基準となるルールを決め安全管理を徹底している。

(左上)親子安全教室 (右上)地震・火災避難訓練

(左下)消防出初式 (右下)通園バス訓練

(左下)消防出初式 (右下)通園バス訓練

(2) 名古屋市立相生小学校

PTAボランティアによる水泳学習見守り活動や、地域の見守り隊による下校時安全指導など、学区やPTAと連携した取組を行っている。防犯教育では、登下校や在校時の不審者対応について、児童に考えさせながら指導している。同時に職員の不審者対応訓練を実施しており、学校内に不審者が侵入した場合の放送や行動マニュアルの訓練を行い、改善を繰り返している。防災教育では、休み時間など様々な時間帯で避難訓練を実施し、より実践的な訓練を行っている。児童は畳めるヘルメットを常備しており、避難訓練時にヘルメットを着用している。訓練後に学校安全マニュアルを見直し、全職員に配布及び各教室に配備されている。

PTAボランティアによる水泳学習見守り活動や、地域の見守り隊による下校時安全指導など、学区やPTAと連携した取組を行っている。防犯教育では、登下校や在校時の不審者対応について、児童に考えさせながら指導している。同時に職員の不審者対応訓練を実施しており、学校内に不審者が侵入した場合の放送や行動マニュアルの訓練を行い、改善を繰り返している。防災教育では、休み時間など様々な時間帯で避難訓練を実施し、より実践的な訓練を行っている。児童は畳めるヘルメットを常備しており、避難訓練時にヘルメットを着用している。訓練後に学校安全マニュアルを見直し、全職員に配布及び各教室に配備されている。

(左上)避難訓練 (右上)着衣水泳

(左下)職員研修 (右下)不審者対応訓練

(左下)職員研修 (右下)不審者対応訓練

(3) 愛西市立市江小学校

火災時に防火扉を使用する避難訓練や、停電時の情報伝達の訓練など、実際に起こりうる状況を想定した訓練を行っている。6年生では日本赤十字社の出前授業として避難所体験を行い、5年生では「いえまですごろく」を実施することで被災した際に知っておくべき知識と共助の意識向上を図っている。また、水害に対する防災意識が高く、市の危機管理課、学区自主防災連合会との協議会を年3回実施し避難所運営訓練も行うなど、地域全体で防災意識の向上に努めている。交通安全教育では、児童と保護者が一緒に参加する「交通安全教室」を実施し、近所のつながりが希薄になっているという実態から、令和5年度から親子での顔合わせを兼ねて親子通学団会も行い、各家庭がつながる機会をつくっている。

火災時に防火扉を使用する避難訓練や、停電時の情報伝達の訓練など、実際に起こりうる状況を想定した訓練を行っている。6年生では日本赤十字社の出前授業として避難所体験を行い、5年生では「いえまですごろく」を実施することで被災した際に知っておくべき知識と共助の意識向上を図っている。また、水害に対する防災意識が高く、市の危機管理課、学区自主防災連合会との協議会を年3回実施し避難所運営訓練も行うなど、地域全体で防災意識の向上に努めている。交通安全教育では、児童と保護者が一緒に参加する「交通安全教室」を実施し、近所のつながりが希薄になっているという実態から、令和5年度から親子での顔合わせを兼ねて親子通学団会も行い、各家庭がつながる機会をつくっている。

(左上)避難訓練事後指導(右上)避難所体験

(左下)職員研修 (右下)親子通学団会

(左下)職員研修 (右下)親子通学団会

(4) 豊田市立畝部小学校

矢作川が近く水害の危険性が高いことから、防災教育に力を入れている。1年生で屋外非常階段の使用方法の確認、3年生で屋外非常階段を使用しての避難訓練の実施、5年生で中部地域づくり協会による防災教室等、児童の発達段階に応じた体験的・実践的な取組から防災意識を高めている。熱中症予防にも積極的に取り組み、毎年6月下旬に熱中症防止のための下校指導期間を設け、児童がお茶を飲む「給水ポイント」を設定、保護者・地域の方が見守り活動に参加している。職員研修では、食物アレルギー対応委員会、豊田消防署による応急手当講習会、給食時における窒息事故への対応研修等を実施し、タイムリーな話題も取り入れて繰り返し必要な研修を実施している。

矢作川が近く水害の危険性が高いことから、防災教育に力を入れている。1年生で屋外非常階段の使用方法の確認、3年生で屋外非常階段を使用しての避難訓練の実施、5年生で中部地域づくり協会による防災教室等、児童の発達段階に応じた体験的・実践的な取組から防災意識を高めている。熱中症予防にも積極的に取り組み、毎年6月下旬に熱中症防止のための下校指導期間を設け、児童がお茶を飲む「給水ポイント」を設定、保護者・地域の方が見守り活動に参加している。職員研修では、食物アレルギー対応委員会、豊田消防署による応急手当講習会、給食時における窒息事故への対応研修等を実施し、タイムリーな話題も取り入れて繰り返し必要な研修を実施している。

(左上)応急手当講習会 (右上)避難訓練(非常階段)

(左下)熱中症防止のための下校指導(右下)職員研修

(左下)熱中症防止のための下校指導(右下)職員研修

(5) 名古屋市立田光中学校

日本赤十字社の指導員を招き、救急対応についての安全学習会を実施するなど「保健と安全」をテーマに、自身の安全に対する意識を高めつつ、他者にも気を配ることができる力を身につけさせる教育を実践している。安全管理では、年間2回の「中学校ブロックいじめ・問題行動防止対策連絡会議」を開催しており、小中学校の保護者、地域の代表者、警察、区役所、子ども応援委員会SC、小中学校教員が情報交換を行っている。また、通学路における危険箇所や避難所を記載した安全マップや、学校区内の冠水の恐れのある箇所やがけ崩れの恐れがある箇所を記載した防災マップを作成しており、生徒が安全に登下校できる対策が行われている。

日本赤十字社の指導員を招き、救急対応についての安全学習会を実施するなど「保健と安全」をテーマに、自身の安全に対する意識を高めつつ、他者にも気を配ることができる力を身につけさせる教育を実践している。安全管理では、年間2回の「中学校ブロックいじめ・問題行動防止対策連絡会議」を開催しており、小中学校の保護者、地域の代表者、警察、区役所、子ども応援委員会SC、小中学校教員が情報交換を行っている。また、通学路における危険箇所や避難所を記載した安全マップや、学校区内の冠水の恐れのある箇所やがけ崩れの恐れがある箇所を記載した防災マップを作成しており、生徒が安全に登下校できる対策が行われている。

(上 左下)安全学習会

(右下)職員研修

(右下)職員研修

(6) 稲沢市立明治中学校

約9割の生徒が自転車で通学していることから、交通安全教育に力を入れている。毎年4月に地区別生徒会を実施し、登下校時の様子や地区ごとの危険箇所を確認したり、自転車点検を行ったりすることで、安全に登下校する意識を高めている。地域の危険箇所については、地区の担当者が現場を訪れ、危険箇所を撮影した写真を掲示した、校区安全マップを作成して生徒へ配付している。生活安全では、デジタルシティズンシップ教育として、情報社会の中で生徒が自己と他者を尊重し、適切に行動できる力を身につけるため、情報モラルに加え、SNSの適切な使い方、自律的にICT環境を活用する力の向上に努めている。

約9割の生徒が自転車で通学していることから、交通安全教育に力を入れている。毎年4月に地区別生徒会を実施し、登下校時の様子や地区ごとの危険箇所を確認したり、自転車点検を行ったりすることで、安全に登下校する意識を高めている。地域の危険箇所については、地区の担当者が現場を訪れ、危険箇所を撮影した写真を掲示した、校区安全マップを作成して生徒へ配付している。生活安全では、デジタルシティズンシップ教育として、情報社会の中で生徒が自己と他者を尊重し、適切に行動できる力を身につけるため、情報モラルに加え、SNSの適切な使い方、自律的にICT環境を活用する力の向上に努めている。

(左上)自転車交通安全教室 (右上)職員研修

(左下)デジタルシティズンシップ教育 (右下)学校保健委員会

(左下)デジタルシティズンシップ教育 (右下)学校保健委員会

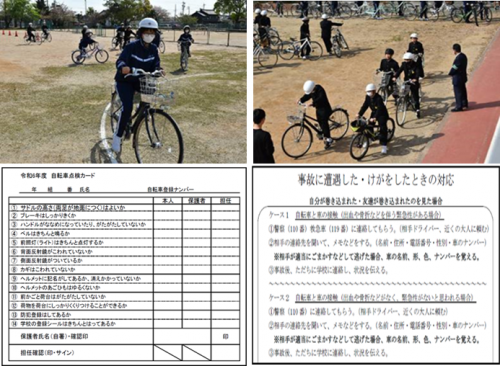

(7) 豊橋市立石巻中学校

8割以上が自転車通学であることから、自転車通学安全指導に力を入れ取り組んでいる。自転車通学許可願いに「自転車についての規則」を記載し毎年度生徒及び保護者に確認することで、規則について理解してもらえるよう工夫をしている。また、「事故に遭遇した・けがをした時の対応カード」を生徒へ配布し、日頃から迅速に事故へ対応できるよう確認・指導をしている。新入生には徒歩通学者も自転車を持参して自転車の技能講習を行ったり、長期休業に入る前に「交通安全DVD」の視聴や、「交通安全クイズ」を実施したりすることで、交通安全への意識を高めている。安全管理では、食物アレルギーや熱中症、不審者への対応等を危機管理マニュアルにまとめ、職員研修等で共通理解を深め迅速に対応できる体制づくりに努めている。

8割以上が自転車通学であることから、自転車通学安全指導に力を入れ取り組んでいる。自転車通学許可願いに「自転車についての規則」を記載し毎年度生徒及び保護者に確認することで、規則について理解してもらえるよう工夫をしている。また、「事故に遭遇した・けがをした時の対応カード」を生徒へ配布し、日頃から迅速に事故へ対応できるよう確認・指導をしている。新入生には徒歩通学者も自転車を持参して自転車の技能講習を行ったり、長期休業に入る前に「交通安全DVD」の視聴や、「交通安全クイズ」を実施したりすることで、交通安全への意識を高めている。安全管理では、食物アレルギーや熱中症、不審者への対応等を危機管理マニュアルにまとめ、職員研修等で共通理解を深め迅速に対応できる体制づくりに努めている。

(左右上)自転車の技能講習

(左下)自転車通学許可願い (右下)対応カード

(左下)自転車通学許可願い (右下)対応カード

(8) 愛知県立名古屋南高等学校

津波発生時の避難場所に設定されており、地震時に生徒を3つの棟の4階に垂直避難させるため、避難訓練時からトランシーバーを活用して訓練を実施している。また、9月に実施する防災講話では、生徒手帳に記載されている内容について全校で確認を行っている。職員の研修では、「アクションカード」を使ったシミュレーション訓練を実施している。重大事故発生時に職員が迅速かつ適切に対処できるよう研修を行うことで、職員の危機意識を高め、緊急時に組織的で効率的な対応ができる体制を構築している。安全管理では、生徒昇降口やグランド横、体育館前に手作りのミストシャワーが設置してあり、熱中症対策を徹底している。

津波発生時の避難場所に設定されており、地震時に生徒を3つの棟の4階に垂直避難させるため、避難訓練時からトランシーバーを活用して訓練を実施している。また、9月に実施する防災講話では、生徒手帳に記載されている内容について全校で確認を行っている。職員の研修では、「アクションカード」を使ったシミュレーション訓練を実施している。重大事故発生時に職員が迅速かつ適切に対処できるよう研修を行うことで、職員の危機意識を高め、緊急時に組織的で効率的な対応ができる体制を構築している。安全管理では、生徒昇降口やグランド横、体育館前に手作りのミストシャワーが設置してあり、熱中症対策を徹底している。

(左上)ヘルメットの義務化(右上)職員研修(アクションカード)

(左下)救命法講習 (右下)屋内施設での体育祭

(左下)救命法講習 (右下)屋内施設での体育祭

(9) 愛知県立名古屋盲学校

視覚に障害を持つ幼児児童生徒の実態に応じた安全教育、安全管理を徹底しており、PTAや地域との連携も活発に行われている。不審者侵入や災害が発生した時には、児童生徒が安全に避難することができるよう、職員がトランシーバーで連携を取り合い、避難経路の確認を行った上で避難を開始するため、防犯訓練や地震火災避難訓練においても活用している。また、避難の際に、手すりや壁をたよりに触りながら移動するので、転んだり壁を触ったりした時に怪我をすることがないように、廊下に物を置かない、壁には掲示物を貼らない、衝突が予想される箇所にはコーナーガードを取り付けるなど、安全管理を徹底している。

視覚に障害を持つ幼児児童生徒の実態に応じた安全教育、安全管理を徹底しており、PTAや地域との連携も活発に行われている。不審者侵入や災害が発生した時には、児童生徒が安全に避難することができるよう、職員がトランシーバーで連携を取り合い、避難経路の確認を行った上で避難を開始するため、防犯訓練や地震火災避難訓練においても活用している。また、避難の際に、手すりや壁をたよりに触りながら移動するので、転んだり壁を触ったりした時に怪我をすることがないように、廊下に物を置かない、壁には掲示物を貼らない、衝突が予想される箇所にはコーナーガードを取り付けるなど、安全管理を徹底している。

(左上)トランシーバー利用防犯訓練 (右上)地震避難訓練

(左下)補助具での避難誘導 (右下)商業施設での啓発活動

(左下)補助具での避難誘導 (右下)商業施設での啓発活動

問合せ

愛知県教育委員会事務局 保健体育課安全グループ

電話:052-954-6829(ダイヤルイン)

FAX:052-954-6965