本文

【展示終了】名古屋市見晴台考古資料館企画展「西区比良遺跡と弥生文化」へ出土品の貸出を行いました

調査研究課の城ヶ谷です。

名古屋市南区にある見晴台考古資料館の企画展「西区比良遺跡と弥生文化」へ月縄手(つきなわて)遺跡(名古屋市西区)出土の弥生土器をお貸ししました。

月縄手遺跡は比良(ひら)遺跡とも呼ばれていますが、名古屋環状2号線建設工事に伴う発掘調査で弥生時代前期の環濠集落が見つかっています。そのなかで注目されるのが、遠賀川式土器(おんががわしきどき)と呼ばれる弥生前期の壺・甕・鉢などがまとまって出土したことです。

出土した遠賀川式土器(愛知県埋蔵文化財センター報告書第55集より)

遠賀川式土器は弥生時代の初めに北部九州で成立し、弥生文化の東への伝播とともに斉一性を持って短期間のうちに西日本一帯に広がることから、前期弥生文化の始まりを象徴する土器とされるものです。その分布の東端が濃尾平野であり、この付近が前期弥生文化の到達地点と考えられています。

上の写真中央右の壺は土坑からほぼ完形で出土したもので、表面全体がヘラで磨かれ、頸部と体部上半に沈線と削り出し突帯が施されるなど典型的な遠賀川式土器の特徴を持っています。

遠賀川式土器の中には、地域によって変容が見られるもの(「亜流遠賀川式土器」と呼ばれる)も多く見られますが、月縄手遺跡の土器群は地域的な変容がない、いわゆる「正統遠賀川式土器」と呼ばれるものが主体になっており、県内でも類例の少ない貴重な資料です。

この展示は令和7年3月23日(日曜日)まで名古屋市見晴台考古資料館で行われています。

展示風景

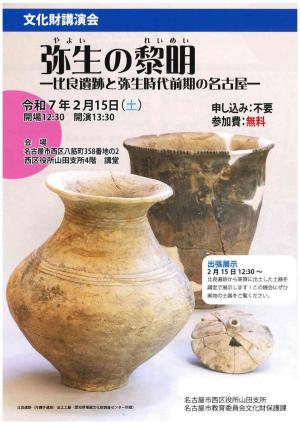

また、令和7年2月15日(土曜日)には名古屋市西区役所山田支所4階講堂で行われる文化財講演会「弥生の黎明-比良遺跡と弥生前期の名古屋-」の際、会場内に特別に写真の壺と甕、蓋が展示されます(下のチラシ)。

ぜひ、ご覧になってください。

**この展示は終了しました**