本文

豊川流域圏づくり推進事業について

事業の目的

東三河の母なる川「豊川」の上・下流域は、同じ生活圏・交流圏にあり、特に「水」を通して相互に結びつきが強い地域でありながら、「流域圏は一体である」という共通認識はいまだ十分に形成されているとはいえない状況にあります。こうした豊川の上・下流域の相互理解を深めるとともに、連帯意識の醸成を図り、流域圏の一体化を進めることにより、ひいては東三河地域の発展に資することを目的として、「豊川流域圏づくり推進事業」を平成17年度から平成20年度にかけて実施しました。

これまでの経緯と取組み

平成17年度の取組み

《「とよがわ流域大学」の開講》

豊川流域圏づくりに中心的な役割を果たす人材の育成と流域圏づくりに向けての指針の立案を行うことを目的に、社会人大学「とよがわ流域大学」を開講しました。(愛知大学に委託して実施)

・講座内容 講義・フィールドワーク・グループワーク、及び成果発表(シンポジウム)

・受講者51名、修了書授与者35名

・詳しい講座内容は、愛知大学 三遠南信地域連携センター のWebページ内の「 とよがわ流域大学・流域圏講座のページ」(アドレスhttp://www.aichi-u.ac.jp/san-en/about/effort.html)をご覧ください。

平成18年度の取組み

《「上・下流域の小学生交流事業」の実施》

地域の将来を担う子ども世代に、豊川流域圏に対する理解や上・下流域の相互理解を深めてもらうため、上・下流域の小学生をそれぞれ互いの地域へ案内し、施設見学、体験学習、現地の小学生との交流事業等を、次のとおり実施しました。

・日帰り1日の行程で、上流域→下流域 3回、下流域→上流域 5回実施

| 実施No. | 実施日 (平成18年) |

参加学校 | 訪問先 及び 見学・体験・交流の内容 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 市町村名 | 学校名 | 学年 | 人数(人) | ||||

| 1 | 7月31日 (月曜日) | 蒲郡市 | 蒲郡西部小学校 | 4~6 | 44 | 設楽町 | 田口小学校(小学生どうし交流) 三河路ヤナ(魚取り体験) 奥三河郷土館、大島ダム、大野頭首工 見学 |

| 2 | 8月2日 (水曜日) | 御津町 | 御津北部小学校 御津南部小学校 | 6 | 44 | 東栄町 | 大島ダム、大野頭首工 見学 竹笛つくり体験(東栄町小学生と交流) 「志多ら」太鼓(練習風景見学、竹笛吹奏指導) |

| 3 | 8月3日 (木曜日) | 設楽町 | 田口小学校 | 5~6 | 24 | 蒲郡市 | 三河湾内 見学(船上から) みかん温室・選果場 見学 竹島水族館(蒲郡西部小との交流) |

| 4 | 9月5日 (火曜日) | 田原市 (旧 赤羽根町) | 若戸小学校 | 4~5 | 29 | 新城市 (旧 鳳来町) | 大島ダム、大野頭首工、万場調整池 見学 寒狭川広見ヤナ(魚取り体験) 東陽小学校(小学生どうし交流、レクリエーション) |

| 5 | 9月6日 (水曜日) | 豊橋市 | 牛川小学校 | 4 | 93 | 新城市 (旧 鳳来町) | 大島ダム、大野頭首工、牟呂松原頭首工 見学 寒狭川広見ヤナ(魚取り体験) 鳳来西小学校(小学生どうし交流、研究発表) |

| 6 | 9月8日 (金曜日) | 新城市 (旧 鳳来町) | 鳳来西小学校 | 3~6 | 22 | 田原市 | 万場調整池 見学 百々海岸(地引き網体験) 若戸小学校(小学生どうし交流、レクリエーション) |

| 7 | 9月12日 (火曜日) | 豊橋市 | 東田小学校 | 4 | 78 | 新城市 (旧 鳳来町) | 大島ダム、大野頭首工、牟呂松原頭首工 見学 寒狭川広見ヤナ(魚取り体験) 鳳来東小学校(小学生どうし交流、レクリエーション) |

| 8 | 9月30日 (土曜日) | 新城市 (旧 鳳来町) | 東陽小学校 鳳来東小学校 | 4 1~6 | 52 | 田原市 | 初立池、伊良湖岬、豊橋南部浄水場 見学 池尻海岸(地引き網体験、若戸小学校の児童とともに) |

| 合計 | 6市町 | 10校 | 386 | ||||

東田小学校(豊橋市)と鳳来東小学校(新城市)との交流

(平成18年9月12日)

写真は、大野頭首工見学の様子

東陽小学校・鳳来東小学校(新城市)と若戸小学校(田原市)との交流

(平成18年9月30日)

写真は、地引き網体験を行った池尻海岸での様子

平成19年度の取組み

《「とよがわ流域大学・流域圏講座実践コース」の開講》

平成17年度に開講した「とよがわ流域大学」を発展させた、「とよがわ流域大学・流域圏講座実践コース」を開講し、グループワークを中心としたカリキュラムで、流域圏づくりのための具体的なプラン作りを行いました(愛知大学に委託して実施)。

・講座内容 講義・フィールドワーク・グループワーク・シンポジウム(成果発表会)

・詳しい講座内容は、愛知大学 三遠南信地域連携センター のWebページ内「 とよがわ流域大学・流域圏講座」(アドレスhttp://www.aichi-u.ac.jp/san-en/about/effort.html)をご覧ください。

・作成した具体的なプラン(企画提案書)の内容は、愛知大学 三遠南信地域連携センター のWebページ内「豊川流域圏づくりプラン」(アドレスhttp://www.aichi-u.ac.jp/san-en/about/effort.html)をご覧ください。

平成20年度の取組み

《豊川流域圏づくりプラン実践活動の委託》

地域の自主的活動団体を対象に、流域圏づくりの具体的な企画案を募り、4つの事業を委託して実施しました。

1 「海、山、野」三地区トライアングル交流事業:豊川流域研究会

「海・山・野」トライアングル交流会の参加者 交流フォーラムの様子

豊川の下流域である豊橋市前芝地区の戦後の暮らしぶりの聞き取り調査を行い、この地域の今後の方向性について考察するとともに、豊川の上流域、受益地域を含めた三地域(豊橋市前芝地区・田原市野田町西馬草地区・新城市七郷一色地区)住民の「海・山・野」トライアングル交流会を前芝地区で開催し、相互交流と各地域の方向性についての意見交換を実施しました(平成20年11月18日)。

また、これらの成果を踏まえた「海・山・野トライアングル交流フォーラム」を開催し、パネルディスカッションにより「地域住民の手による豊川流域圏づくり」について意見交換を実施しました(平成20年12月20日)。

これらにより、豊川上下流の人と人とのふれあいや住民の方々が互いに理解し合うことの大切さを再認識していただけたものと思います。

1 「海、山、野」三地区トライアングル交流事業 報告書

- (1_hokoku [PDFファイル/800.33 KB])

事業報告書をPDFファイルで掲載しています。

2 「山城」史跡を有効活用した流域圏づくり事業:三遠南信広域観光歴史文化研究会

シンポジウム「戦国時代を活かした地域おこし」での報告の様子

地域の活性化を図るため、豊川流域圏内の埋もれている歴史資産「山城」を活用した新たな観光振興を目指すため、現況調査や先進事例調査、ウォーキングマップ作成などを行いました。

また、これらの成果を踏まえたシンポジウム「戦国時代を活かした地域おこし」を開催し、「戦国武将」と「中世城郭」をテーマにした報告がされ、その報告者によるトークセッションとして、地域おこしの難しさ、問題点、各地の取組みについて意見交換を行いました(平成21年1月12日)。

この模様は、新聞でも取り上げられ、豊川流域圏に埋もれていた「中世山城の数や現状」、「戦国武将のブーム」、「愛知県の武将観光」などの認知にもつながったものと思います。

2 「山城」史跡を有効活用した流域圏づくり事業 報告書

- (2_hokoku [PDFファイル/743.55 KB])

事業報告書をPDFファイルで掲載しています。

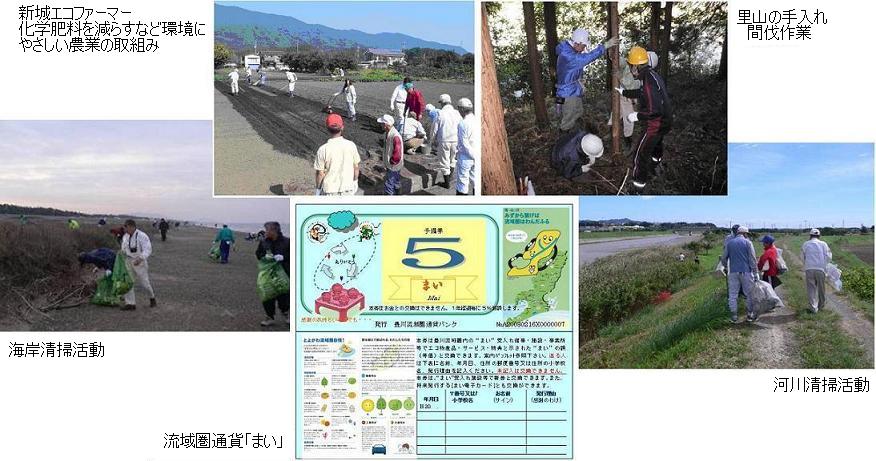

3 みずの絆の再生をめざす環境保全活動と交流推進事業:豊川流域圏通貨バンク協議会

各種環境保全活動と流域圏通貨「まい」

豊川流域圏内の農村部(新城市内)、都市近郊部(梅田川流域)、海岸部(豊橋市・田原市内三河湾沿岸)の3地域において、参加者を募り、環境保全活動、河川環境調査活動、農作業体験などの実践体験イベントを行い、参加者と地元の交流を実施しました。

その際、地域住民の主体的な環境保全活動と交流推進の呼び水効果をねらいとした流域圏通貨「まい」を活動の軽重により付与し、地産品との交換を行いました。

また、活動発表会「みずの絆の再生をめざす環境保全活動と交流推進の取組み」を開催し、3地域における活動内容の発表や意見交換を行いました(平成21年1月24日)。

これらの上下流交流のイベントを通じて、地域住民の共生意識と水の絆の再構築に向けた意識が芽生え、豊川流域圏づくりの足がかりになったものと思います。

3 みずの絆の再生をめざす環境保全活動と交流推進事業 報告書

- (3_hokoku [PDFファイル/799.39 KB])

事業報告書をPDFファイルで掲載しています。

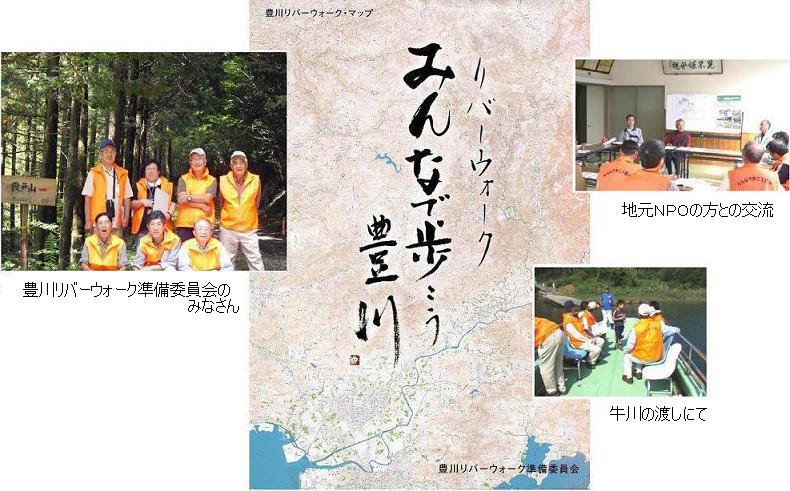

4 「リバーウォーク みんなで歩こう豊川」に向けたマップづくり事業:豊川リバーウォーク準備委員会

豊川の水源地域から河口までを自らの足で歩き、豊川の自然を肌で感じ、地元住民との触れ合いや環境保全活動の実践、地域資源の発見など、豊川の恩恵を体感できるリバーウォークを推奨するためのマップを作成しました。

概ね4時間程度で散策ができる7つのウォーキングコースと1つのトレッキングコースを設定しました。このマップを東三河の市町村、図書館、中学高校、市民団体などに配布しました。

これにより、豊川に関心を持ち、実際に豊川沿いを歩く人が増えて、川に対する意識を深めてもらうことが期待されます。

また、リバーウォークをする人と地元住民との交流につながっていくことも期待されます。

4 「リバーウォーク みんなで歩こう豊川」に向けたマップづくり事業 報告書

- (4_hokoku [PDFファイル/819.29 KB])

事業報告書をPDFファイルで掲載しています。

平成21年度以降の自主的活動について

その活動状況につきましては、各団体のWebページをご覧ください。

・豊川流域圏通貨バンク協議会 http://genki365.net/gnkh02/mypage/index.php?gid=G0000583

・豊川リバーウォーク http://toyogawa.dosugoi.net/