本文

木材利用拡大に向けた取り組み

治山事業における木材利用拡大へ向けた取り組み

治山事業では、県内産間伐材を利用拡大するため、工事の際に積極的な利用を進めています。

代表的な工法は、以下のようなものがあります。

1.木製治山ダム工

- 間伐材により駆体の枠を組み立て、内部を割栗石等の石材で充填することにより、構造物を構成しています。

- 土石流等の発生するおそれのない、小規模な渓流で設置しています。

木製治山ダム工

2.木製土留工

- 間伐材及び割栗石等により、構造物を構成しています。

- 周囲の風景に馴染みやすいため、自然公園内等を中心に設置しています。

木製土留工

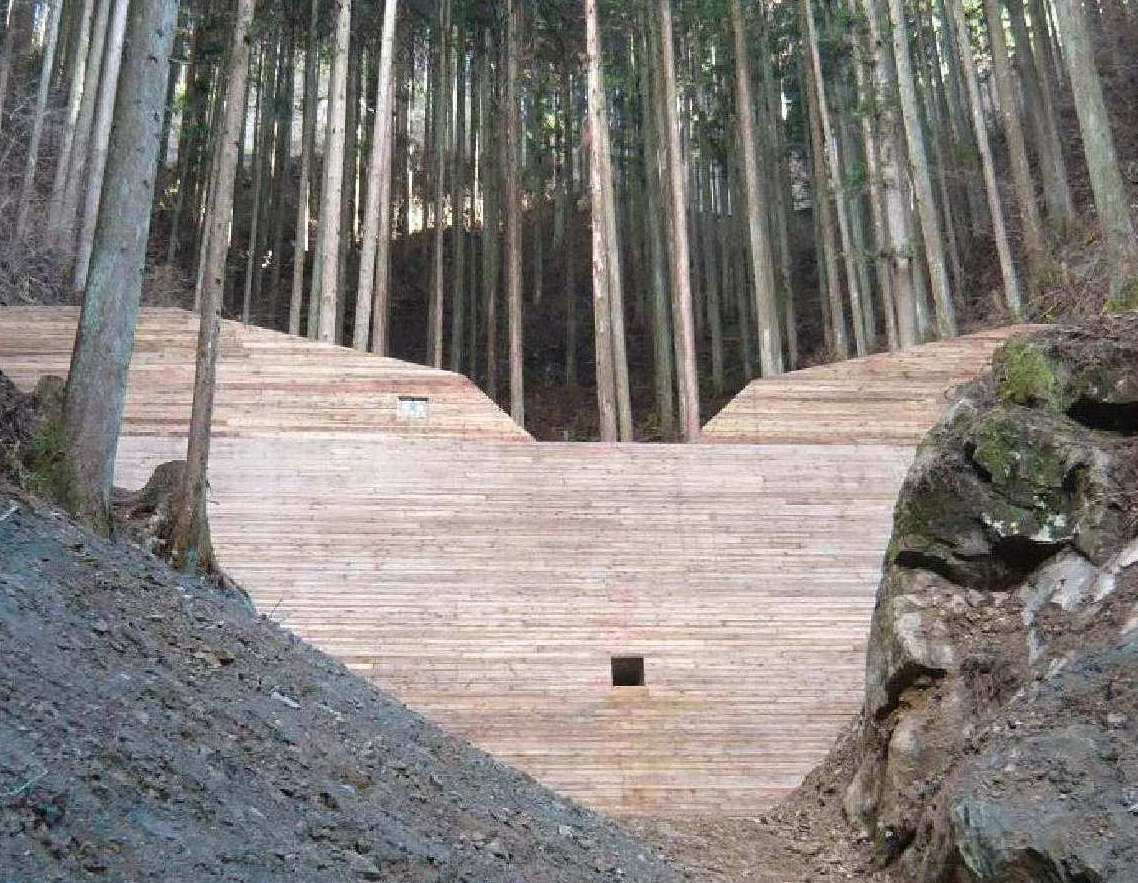

3.木製残存型枠

- 愛知県では、原則として全てのコンクリート治山ダム上流部に木製残存型枠を施工しています。

- 治山ダムにおける木製残存型枠は、「通しボルト式」を標準としていますが、「C型鋼立込式」等では下流部へも施工しています。

- コンクリート土留工表面においても、景観上の観点から、木製残存型枠を施工する箇所もあります。

- 木製残存型枠については、技術の進展が著しいため、さらにより良い工法を検討しています。

残存型枠(通しボルト式)

残存型枠(C型鋼立込式)

土留工残存型枠

4.柵工・筋工

- 柵工は、工事で造成した盛土部分へ木杭を打ち、横木を渡して斜面の安定を図る工法です。

- 筋工は、地山部分を掘り込み、表面水の分散させることにより斜面の安定を図ります。

柵 工

筋 工

5.簡易筋工

- 森林整備工事により発生した伐採木を有効に活用し、表土が流出している箇所に簡易な構造の筋工を設置しています。

簡易筋工

6.防風工

- 海岸地域では、植栽したばかりの幼齢木を海風から保護するため、防風工を設置しています。

防 風 工

7.管理歩道

- 生活環境保全林整備事業等で森林整備を実施した箇所では、維持管理のための管理歩道を施工する場合もあります。

管理歩道