本文

花粉の少ない森林づくりにむけて

花粉の少ない森林づくりにむけて

花粉症は、国民の約4割が発症し、また、そのうちの9割がスギ花粉症と言われており、多くの国民を長年悩ませ続けています。

2023年に、花粉症に関する関係閣僚会議にて、「花粉症対策の全体像」として、花粉症対策の3本柱(発生源対策、飛散対策、発症・曝露対策)が決定されました。

発生源対策としては、10年後の2033年には花粉発生源となるスギ人工林を現状から2割減少させ、将来的(30年後)には半減を目指すこととして、スギ人工林の伐採・植替え等の加速化、スギ材需要の拡大、花粉の少ない苗木の生産拡大、林業の生産性の向上及び労働力の確保等の取組を集中的に推進することとされました。

花粉症対策として、花粉の少ない森林づくりを推進するため、愛知県では以下のような取組を行っています。

2023年に、花粉症に関する関係閣僚会議にて、「花粉症対策の全体像」として、花粉症対策の3本柱(発生源対策、飛散対策、発症・曝露対策)が決定されました。

発生源対策としては、10年後の2033年には花粉発生源となるスギ人工林を現状から2割減少させ、将来的(30年後)には半減を目指すこととして、スギ人工林の伐採・植替え等の加速化、スギ材需要の拡大、花粉の少ない苗木の生産拡大、林業の生産性の向上及び労働力の確保等の取組を集中的に推進することとされました。

花粉症対策として、花粉の少ない森林づくりを推進するため、愛知県では以下のような取組を行っています。

花粉発生源となるスギ・ヒノキ人工林の伐採・植え替えへの支援

愛知県では、花粉を発生させるスギ・ヒノキ人工林の伐採・植替えに対して、以下の事業により支援を行っています。

・特定機能回復事業(林相転換特別対策(特定スギ人工林))

スギ人工林伐採重点区域内のスギを主体とする人工林において、事業主体が森林所有者等との協定に基づいて実施する、伐採から花粉症対策苗木※による植替えまでの一貫作業等に対して補助を行っています。

・農山漁村地域整備交付金(花粉発生源対策促進事業)

花粉の少ない森林への転換を目的として、花粉発生源となっているスギ及びヒノキ人工林を対象に、花粉症対策苗木による植替えに対して補助を行っています。

スギ人工林伐採重点区域内のスギを主体とする人工林において、事業主体が森林所有者等との協定に基づいて実施する、伐採から花粉症対策苗木※による植替えまでの一貫作業等に対して補助を行っています。

・農山漁村地域整備交付金(花粉発生源対策促進事業)

花粉の少ない森林への転換を目的として、花粉発生源となっているスギ及びヒノキ人工林を対象に、花粉症対策苗木による植替えに対して補助を行っています。

※愛知県では花粉の少ない針葉樹と広葉樹の苗木を合わせて「花粉症対策苗木」と定義しています。

手入れ不足のまま高齢化したスギ・ヒノキ人工林の主伐や花粉症対策苗木による再造林等に対して補助を行っています。

この他、森林環境保全直接支援事業や循環型林業推進事業でも人工造林等への補助を行っています。

事業の詳細や実施についてのご相談は、森林のある市町村を所管する農林水産事務所林務担当課、農林基盤局林務部林務課または森林保全課までお問合せください。

事業の詳細や実施についてのご相談は、森林のある市町村を所管する農林水産事務所林務担当課、農林基盤局林務部林務課または森林保全課までお問合せください。

花粉の少ない品種等の種苗生産

愛知県では2003年度から少花粉スギの挿し木苗木生産を開始しています。

現在では、少花粉スギ、ヒノキやエリートツリー等の花粉の少ない品種や広葉樹の種苗を生産し、苗木生産者へ供給する体制を整えています。

現在では、少花粉スギ、ヒノキやエリートツリー等の花粉の少ない品種や広葉樹の種苗を生産し、苗木生産者へ供給する体制を整えています。

閉鎖型採種園等の整備

2020年度から2024年度にかけて、新城市にある森林・林業技術センターにおいて閉鎖型採種園等の整備を進めました。

閉鎖型採種園では、同じ系統の採種用母樹をビニールハウスで覆うことで、外部花粉の混入を防ぎ、目的の系統同士を確実に交配させることができるので、花粉の少ない品種の効率的な種子生産が可能となっています。

2020年度から2024年度にかけて、新城市にある森林・林業技術センターにおいて閉鎖型採種園等の整備を進めました。

閉鎖型採種園では、同じ系統の採種用母樹をビニールハウスで覆うことで、外部花粉の混入を防ぎ、目的の系統同士を確実に交配させることができるので、花粉の少ない品種の効率的な種子生産が可能となっています。

閉鎖型採種園で生産している花粉の少ない品種

・少花粉スギ

・少花粉ヒノキ

・スギエリートツリー※

・ヒノキエリートツリー※

※愛知県の閉鎖型採種園におけるエリートツリーは全て花粉の少ない品種である「特定母樹」に指定されたものですが、便宜的にエリートツリーと呼んでいます。

・少花粉スギ

・少花粉ヒノキ

・スギエリートツリー※

・ヒノキエリートツリー※

※愛知県の閉鎖型採種園におけるエリートツリーは全て花粉の少ない品種である「特定母樹」に指定されたものですが、便宜的にエリートツリーと呼んでいます。

また、森林・林業技術センターでは、花粉の少ない苗木の安定供給に向けて、花粉の少ない品種の種子生産技術や苗木生産技術の開発等について、試験研究を行っています。

林業苗木の入手については、愛知県林業種苗協同組合(電話番号:052-961-9730(愛知県森林協会内))、お近くの森林組合にお問合せください。

スギ人工林伐採重点区域の設定について

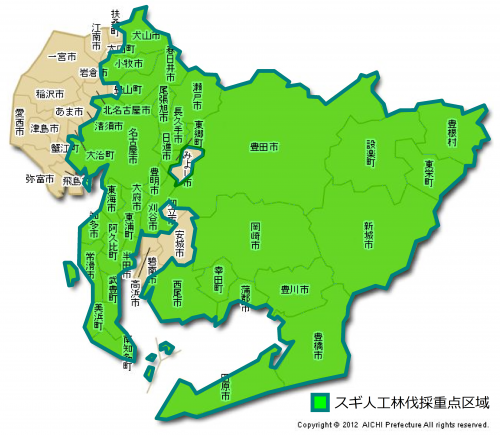

林野庁が定める「スギ花粉発生源対策推進方針」に基づき、花粉発生源であるスギ人工林の伐採・植替えを効果的・集中的に実施するため「スギ人工林伐採重点区域」を設定しました。

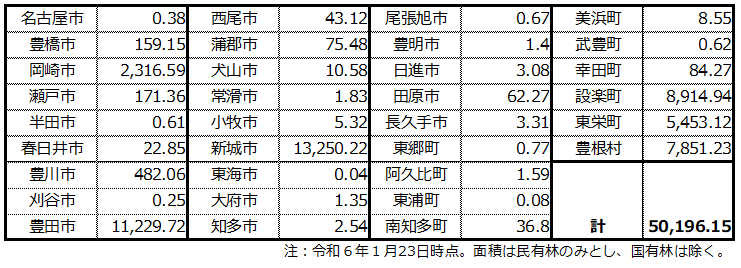

愛知県内における対象市町村およびスギ人工林面積については、以下の表のとおりです。

愛知県内における対象市町村およびスギ人工林面積については、以下の表のとおりです。

※ 表中の面積は民有林のみを対象とした数字です。