本文

裁決までの手続きについて

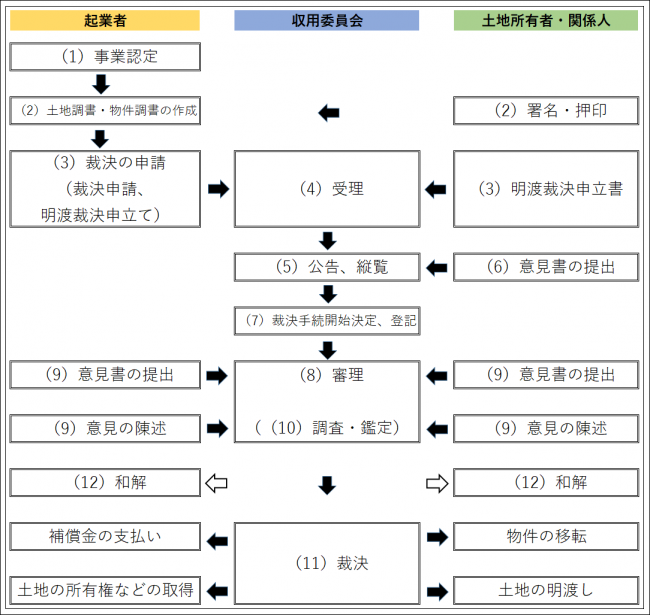

裁決までの手続きの流れは次の図のとおりです。

図(裁決手続きの流れ)

(1)事業認定

起業者は収用委員会への裁決の申請に先立って、土地収用法に基づいて国土交通大臣又は都道府県知事の事業認定を受けなければなりません。

なお、都市計画事業の場合は、都市計画法に基づいて都市計画事業の認可又は承認を受けていれば、事業認定を受けなくても、起業者は収用委員会に裁決の申請をすることができます。

Q.事業認定とは?

A.国土交通大臣又は都道府県知事が、起業者の行おうとする個々の事業に公益性や土地利用の合理性などがあることを認定し、起業者に土地などを収用又は使用する権限を与えるものです。

(主な関係条文 16条・17条・20条・26条)

(2)土地調書・物件調書の作成(署名・押印)

土地調書・物件調書には、それぞれ土地、物件の状況や権利関係などが記載されるとともに実測平面図(物件調書については建物の存する場合のみ)が添付されます。

これらの調書には、起業者、土地所有者及び関係人の署名・押印が必要ですが、土地所有者及び関係人は、その記載事項に異議があるときは、異議の内容を付記して署名・押印をすることができます。

土地所有者及び関係人は、調書に異議を付記した事項については、収用委員会においてその真否を争うことができますが、異議を付記しなかった事項については、調書の記載事項が真実に合致しているとの推定力が与えられるため、記載の内容が真実でない旨を立証しないかぎり異議を述べることができなくなります。

Q.関係人とは?

A.申請に係る土地などについて、賃借権や抵当権などの所有権以外の権利を有する者などをいいます。詳しくは、「 土地収用Q&A (3)収用手続きの当事者は?」をご参照ください。

(主な関係条文 36条・37条・38条)

(3)裁決の申請

明渡裁決の申立ては裁決申請と同時に、又は裁決申請の後に行われます。これらは、概ね同様の手続を経て裁決されます。

(主な関係条文 39条・40条・47条の3)

(4)裁決申請書又は明渡裁決申立書の受理

(主な関係条文 19条・41条・47条の3第5項)

(5)公告、縦覧

市町村長は、裁決申請書又は明渡裁決申立書の写しを受け取ったときは、申請又は申立てがあったことを公告し、それらの書類を公告の日から2週間公衆の縦覧に供します。

(主な関係条文 42条・47条の4)

(6)土地所有者・関係人の意見書の提出

意見書の様式について特に決まりはありませんが、意見書には作成の日付及び提出者の住所・氏名を記載してください。

意見書には、意見の内容を証明する証拠その他の資料を添付することもできます。

なお、損失の補償に関する事項については、縦覧期間経過後も収用委員会の審理が終わるまでは、意見書を提出することができます。

意見書には、事業の認定に対する不服に関する事項など収用委員会の審理と関係がないものを記載することはできませんので、注意してください。

(主な関係条文 43条・47条の4第2項・63条第2項)

(7)裁決手続開始決定、登記

この登記がされると、相続人などを除き、登記後の権利の変動は起業者に対抗できなくなりますので、起業者及び収用委員会は、この時点での権利者を当事者として扱うことになります。

(主な関係条文 45条の2・45条の3)

(8)審理

審理は、収用委員会が当事者から裁決事項についての意見を聴くために開くものであって、原則として公開で行われます。当事者にはあらかじめ審理の日時・場所を通知します。

審理ではおおむね次のような事項について意見を聴きます。

[起業者に対して]

事業計画、裁決の申請に至る経緯、収用又は使用しようとする土地の区域、損失の補償、権利取得の時期、明渡しの期限など

[土地所有者、関係人に対して]

提出された意見書の内容、起業者の申し立てた損失の補償・権利取得の時期・明渡しの期限に対する意見など

※代理人が出席する場合は、委任状の提出が必要です。

※審理の開催を通知したにもかかわらず、審理に欠席されますと、そのまま結審する場合があります。

(主な関係条文 46条・62条・136条)

(9)意見書の提出・意見の陳述

・裁決申請書等の添付書類又は縦覧期間内に提出した意見書に記載された事項

・損失の補償に関する事項(新たな意見書を提出したり、新たな意見を述べることができます。)

・収用委員会から提出を求められたり、説明を求められた事項

「(6)意見書の提出」と同様、事業の認定に対する不服に関する事項など収用委員会の審理と関係がない事項について意見を述べることはできませんので、注意してください。

(主な関係条文 63条・64条)

(10)調査・鑑定

・起業者、土地所有者及び関係人などに出頭を命じて審問し、又は意見書、資料の提出を命ずること

・鑑定人に鑑定させること

・現地について、土地又は物件を調査すること

(主な関係条文 65条)

(11)裁決

裁決は、裁決申請及び明渡裁決の申立てに対する収用委員会の最終的な判断です。

裁決には、裁決申請に対する応答としての「権利取得裁決」と、明渡裁決の申立てに対する応答としての「明渡裁決」があります。なお、明渡裁決は、権利取得裁決と同時に、又は権利取得裁決のあった後に行われます。

裁決される主な事項は、次のとおりです。

[権利取得裁決]

・収用又は使用する土地の区域

・土地又は土地に関する所有権以外の権利(賃借権、抵当権など)に対する損失の補償

・権利取得の時期

権利取得裁決がなされると、起業者は、権利取得の時期までに土地所有者及び関係人に補償金を払い渡さなければなりません。起業者がこの義務を履行しないときは、権利取得裁決は失効します。

補償金の支払いがなされれば、土地の収用の場合には、起業者は権利取得の時期に土地の所有権を取得し、賃借権、抵当権などの所有権以外の権利は消滅することになります。土地の使用の場合には、起業者は権利取得の時期に土地の使用権を取得し、当該土地に関するその他の権利は、使用の期間中はその行使の制限を受けることになります。

・土地の明渡しに伴う損失の補償(物件の移転料など)

・明渡しの期限

明渡裁決がなされると、起業者は、明渡しの期限までに土地所有者及び関係人に補償金を払い渡さなければなりません。起業者がこの義務を履行しないときは、明渡裁決は失効します。

補償金の支払いがなされれば、土地所有者及び関係人は、明渡しの期限までにその土地にある物件を移転して、起業者に土地を明け渡さなければなりません。

※土地所有者及び関係人が補償金の受領を拒否した場合や、起業者が受取人を確知できない場合などにおいては、起業者がその補償金を収用しようとする土地などの所在地を管轄する供託所(法務局)に供託することにより、補償金が支払われたのと同様の効果が生じます。

なお、次のような場合には却下裁決がされます。

・申請に係る事業が事業の認定を受けた事業と異なるとき

・申請に係る事業計画が事業認定申請書に添付された事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき

・申請が土地収用法の規定に違反するとき

Q.却下裁決とは?

A.起業者の申請を拒否し、収用又は使用を認めない裁決です。

(主な関係条文 47条・47条の2・48条・49条・95条・97条・99条・100条・101条・102条)

(12)和解

裁決すべき事項について、起業者、土地所有者及び関係人の全員の合意が成立した場合は、当事者全員から収用委員会に対して和解調書の作成を申請することができます。

和解調書の作成の申請があったときは、収用委員会は、和解の内容を審査したうえで、当事者全員の出席のもとに和解調書を作成します。

和解調書が作成されると、収用又は使用の裁決があったのと同様の効果が生じます。

また、当事者は、和解の成立及び内容について争うことができなくなります。

なお、収用委員会として和解の可能性があると判断するときは、審理の途中において、起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧告することもあります。

(主な関係条文 50条)