本文

資源管理のページ

資源管理

水産資源は無くならない?

○海の魚や貝なども、鉱物資源や森林資源と同じような資源です。「水産資源」と呼ばれています。石油などの鉱物資源は使えば無くなってしまいますが、魚は子供を産んで増えていきます。増えた分だけ使えば、理屈上は、いつまでも使い続けることが可能です。

○だからといって、無秩序に獲り続ければ、子供を産む親もいなくなって、魚はどんどん減ってしまいます。そうやって乱獲により少なくなった水産資源も少なくありません。そこで、魚を獲りすぎないように、水産資源を上手に利用し続けることが必要なのです。

海の魚を獲るルール

○国や県では、魚を獲りすぎないようにルールを定めています。水産資源をいつまでも有効に獲り続けられるよう、魚の獲り方や獲って良い時期、大きさなどが決められているのです。

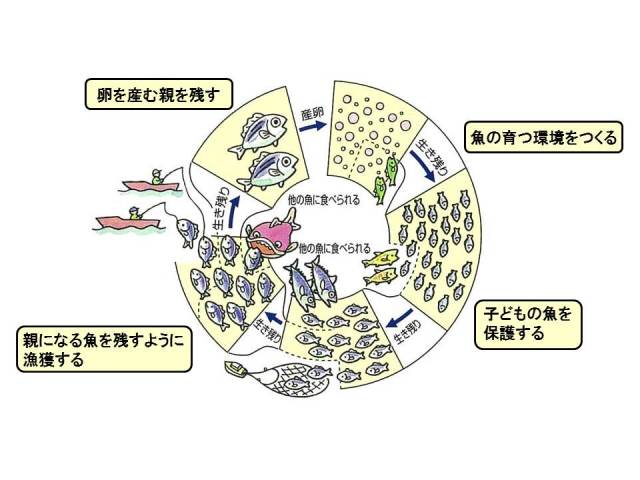

○これに加えて、漁業者は申し合わせにより、もっと細かいルールも決めています。水産資源を持続的に、そして有効に使うため、次の代の子供を産むだけの親を残す、魚が大きくなるまで我慢する、小さい魚を逃がす、など、様々な取組を行っています。これを資源管理型漁業と呼んでいます。

上手に使っていつまでも

○しかし水産資源は、とても不安定なものです。海の環境は刻一刻と変わっており、生物である水産資源も、当然その影響を強く受けています。いくら管理に努力しても減ってしまうこともある、ここが難しいところです。

○でも、その環境の中で、水産資源をいかに有効に利用していくかは常に考えていかなくてはなりません。伊勢湾、三河湾は、昔からの水産物の宝庫です。昔の海とは随分違ってきたとも言われますが、今も高い生産力を有し、私たち愛知県民に海の恵みを与えてくれる、貴重な財産です。この海からの恵みをいかに上手に利用し、そして次代に残していくか、県も漁業者も努力を続けています。

愛知県における資源管理の取り組み

愛知県資源管理方針

○改正漁業法に基づき、国の資源管理基本方針に即した本県の資源管理の方針を定めています

愛知県資源管理方針(令和7年6月30日一部改正) [PDFファイル/313KB]

資源管理型漁業(漁業者の取り組み)

○漁業者は自らが資源管理計画を定め、魚の大きさや獲っていい時期、使用する漁具などを制限しています。

⇒ 資源管理の取組

漁獲可能量制度(TAC制度)

○TAC制度は、今般の漁業法の改正により改正漁業法に基づいて実施されることになりました。国内では、14魚種が特定水産資源(TAC管理の対象となる資源)に指定され、TAC(Total Allowable Catch)による総漁獲量の管理が行われています。愛知県においては、まいわし、まあじ、くろまぐろ、するめいか、まさば及びごまさば、かたくちいわし、ぶりの7魚種について、知事管理漁獲可能量を定めて資源管理を実施しています。

特定水産資源に関する知事管理漁獲可能量 [PDFファイル/198KB]

○改正漁業法に基づき、知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針を定めています。

漁業法第32条第2項に基づき愛知県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針 [PDFファイル/52KB]

○改正漁業法に基づく漁獲量等の報告に関する要領を定めています。

漁業法に基づく漁獲量等の報告に関する要領 [PDFファイル/83KB]