○愛知県少年警察活動規程の運用

平成14年12月10日

生少・生非発甲第156号

このたび、愛知県少年警察活動規程(平成14年愛知県警察本部訓令第26号。以下「規程」という。)を制定し、平成15年1月1日から実施することに伴い、規程の解釈及び運用上留意すべき事項を下記のとおり定めたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県少年警察活動規程の運用(平成9年生少発甲第56号)は、廃止する。

記

第1 第1章(総則)関係

1 第3条(少年警察活動の基本)関係

(2) 第1号の「少年の健全な育成」は、少年警察活動の最大の目的であり、活動に当たっては、常にこの精神を堅持するとともに、規範意識の向上及び立直りに資するよう配意するものとする。規範意識の向上は、少年の非行の防止に不可欠な要素であり、また、少年が立ち直ってこそ少年の健全な育成という目的が達成されるものである。ここにいう立直りには、非行少年及び不良行為少年が立ち直ることのみならず、被害少年がその精神的打撃から立ち直ることも含むものである。

(3) 第2号の「少年の特性の理解」とは、少年が心身ともに成長期にあって環境の影響を受けやすいこと、可塑性に富んでいることなどを理解することである。

なお、少年の健全な育成の関係において「可塑性」とは、少年が非行から立ち直る可能性を意味する。

(4) 第3号の「処遇の個別化」とは、少年自身とその環境を深く洞察し問題点を把握した上で、個々の少年の特性に応じた最善の処遇を講ずることである。

(5) 第4号の「秘密の保持」とは、少年その他の関係者のプライバシーに配慮することである。特に、少年の立直りを期する上では、少年その他の関係者に秘密の保持について不安を抱かせないよう配意するものとする。

(6) 第5号の「少年、保護者等その他の関係者からの尊敬と信頼の確保」とは、少年警察活動に携わる者は、人格の向上と識見の涵養に努め、少年、保護者等その他の関係者の尊敬と信頼が得られるようにすることである。

(7) 第6号の「国際的動向への配慮」とは、児童の商業的性的搾取に関する世界的な取組といった国際的な動向を踏まえて、日本人が国外において敢行する児童買春事犯、インターネットを利用した児童ポルノ事犯等の積極的な取締り及び児童の性的搾取等の防止のための広報啓発活動を推進することである。

2 第4条(関係機関等との連携)関係

(1) 第1項の「その他の少年の健全な育成に関係する業務を行う機関」とは、地方自治体の青少年担当課、教育委員会、精神保健福祉センター、検察庁等をいう。

(2) 第1項の「その他の少年の健全な育成のための活動を行うボランティア又は団体」とは、地方自治体の少年補導センターにおいて委嘱されている少年補導員、PTA等をいう。

(3) 第1項の「適切な役割分担」とは、警察のほか、少年の健全な育成に関係する業務を行う機関、少年警察ボランティア等がそれぞれの役割を適切に実施することを意味する。

第2 第2章(少年警察の体制等)関係

1 第6条の2(少年補導職員の指定)関係

(1) 「教育訓練」とは、触法少年事件(触法少年に係る事件をいう。以下同じ。)の調査(以下「触法調査」という。)のために必要な専門的知識である可塑性に富むなどの低年齢少年一般の特性及び発達障害等の特別な事情を持つ少年の特性並びに低年齢少年等の特性を踏まえた質問等の調査要領についての研修等をいい、少年課長が行うものとする。

(2) 少年課長は、「教育訓練」の際に、ぐ犯少年事件(ぐ犯少年に係る事件をいう。以下同じ。)の調査(以下「ぐ犯調査」という。)の実施要領についての指導教養を行い、ぐ犯調査に係る適正な職務執行を確保するものとする。

2 第6条の3(指定少年補導職員による調査)関係

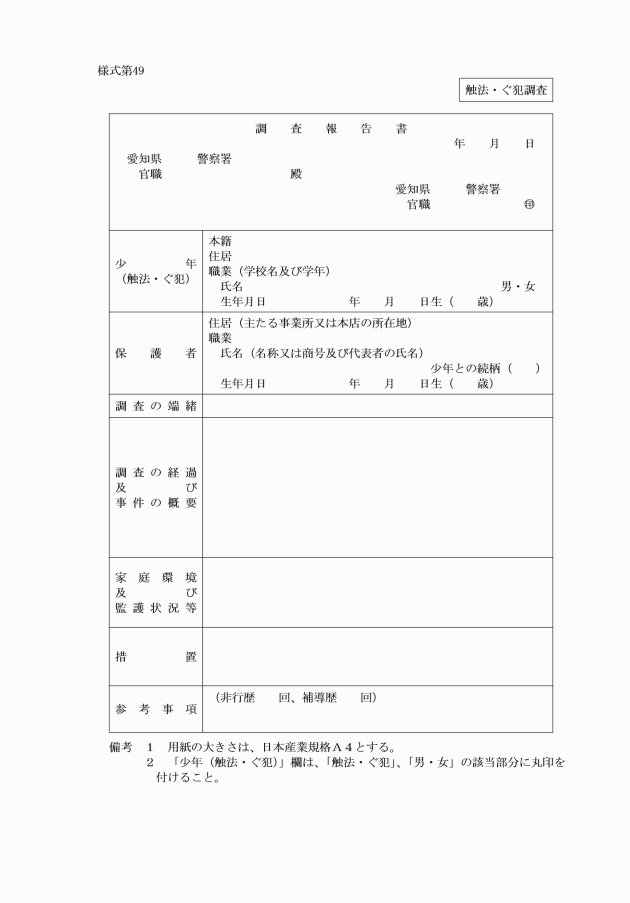

(1) 指定少年補導職員は、少年課長等の命を受け、触法少年事件の原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、家庭の状況、交友関係等を明らかにするために必要な調査を行うものとする。

(2) 指定少年補導職員は、少年課長等の命を受け、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を活用して、ぐ犯調査を行うものとする。

第3 第3章(幹部の職務)関係

第11条の2(少年担当課長代理の職務)関係

(1) 少年課長は、ブロックセンター警察署の少年警察部門を担当する生活安全課長代理(以下「少年担当課長代理」という。)をブロック内警察署に派遣することについてブロックセンター警察署の署長と協議するものとし、同署長は、協議の結果必要があると認めた場合は、ブロック内警察署に少年担当課長代理を派遣するものとする。

(2) 第1号の「捜査員の応援派遣」の「調整」とは、少年担当課長代理が、非行少年に係る事件が競合する警察署間の非行少年に係る事件の捜査又は調査の調整及び別に定める生活安全警察ブロック捜査員の効率的な集中運用に配意することをいう。

(3) 第2号の「指導等」とは、少年担当課長代理が、派遣された警察署において、署長指揮の下、非行少年に係る事件の捜査又は調査の具体的な指導及び助言を行うことをいう。

また、平素からブロック内警察署を巡回して、相談・要望等の適切な処理並びに非行少年に係る事件の捜査又は調査が適切に行われるよう指導及び助言を行うものとする。

(4) 第3号の連携活動の「促進」とは、少年担当課長代理が、ブロック内警察署の少年担当係長等と定期的な会議を開催するなど、少年警察活動全般に関して各警察署間の連携を図ることをいう。

第4 第4章(一般的活動)関係

1 第14条(発見及び措置)関係

(1) 第3項の「特異又は重要と認められるもの」としては、次に掲げるものが挙げられる。

ア 殺人、強盗、不同意性交等、放火等の凶悪な少年事案

イ 集団で敢行した社会的反響の大きい少年事案

ウ 被害額5万円以上の少年の恐喝事案

エ 被害額30万円以上の窃盗、詐欺、横領等の少年の財産事案

オ 学校内で発生した暴行、脅迫、傷害等の少年の粗暴事案

カ 少年を逮捕した事案、犯罪少年又はぐ犯少年を緊急に保護した事案、触法少年を一時保護するなどして身柄通告した事案及び触法少年事件を送致した事案

キ 少年の福祉を害する20歳以上の者による事犯のうち特に必要と認められるもの

ク 少年院、児童自立支援施設その他の少年の収容施設における集団逃走事案

ケ 少年の水死事故及び遊びを中心としたその他の重傷又は死亡事故(交通事故を除く。)

コ 少年の自殺事案

サ その他現に社会問題化し、又は社会問題化するおそれがあり、新聞、テレビ等で報道が予想される少年事案

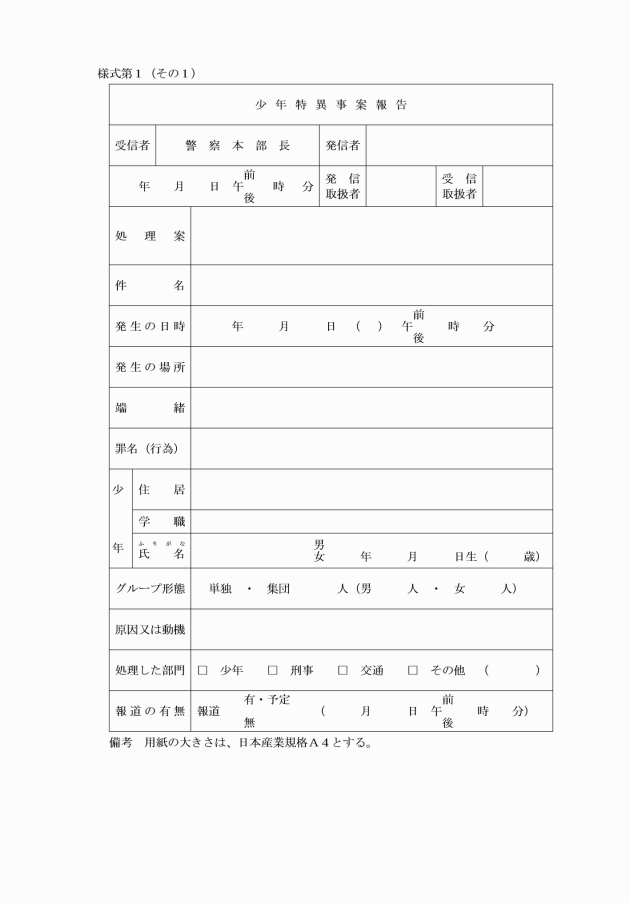

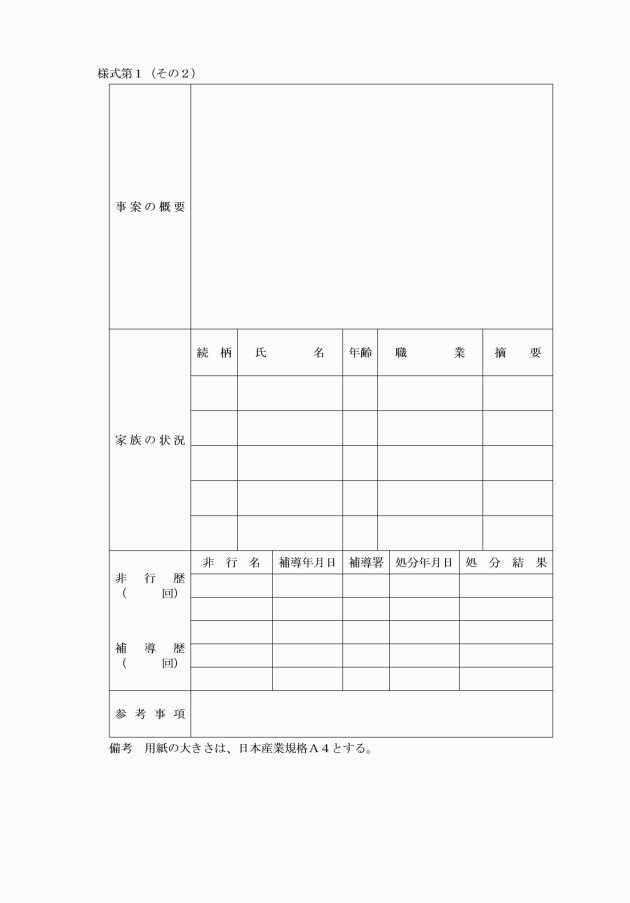

(2) 警察署長は、(1)(カを除く。)に掲げるものについて、少年特異事案報告(様式第1)により警察本部長に報告するものとする。

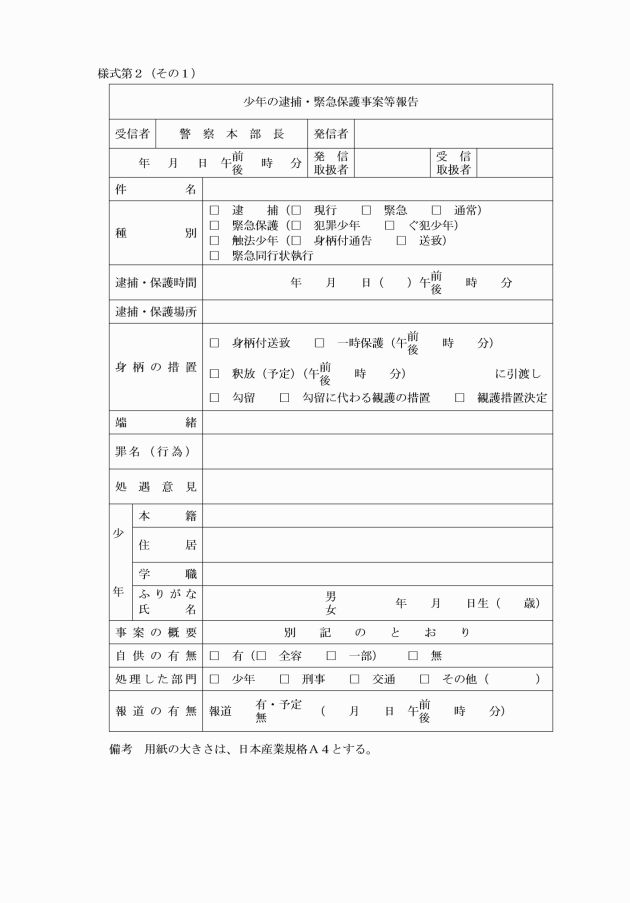

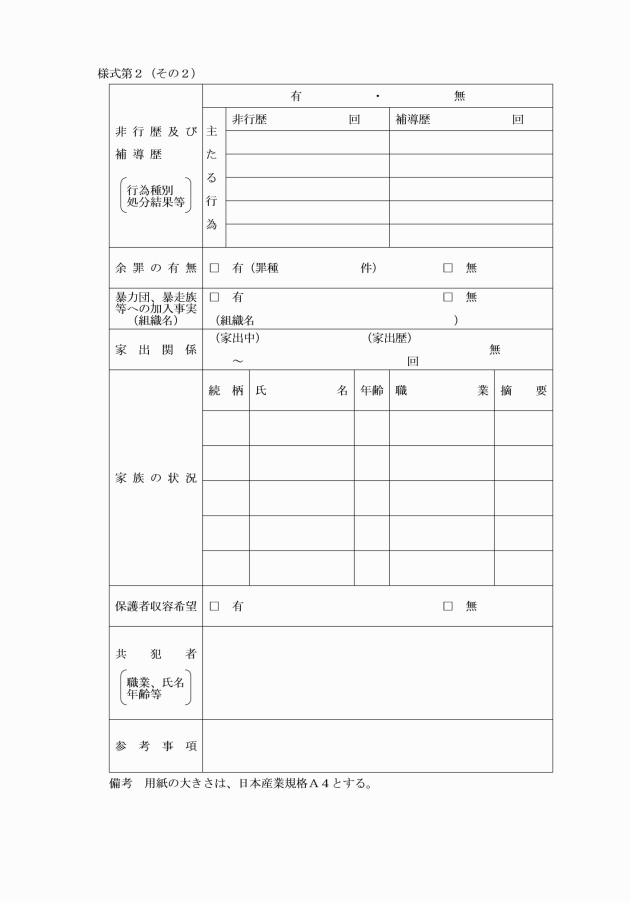

(3) (2)の報告のほか、警察署長は、少年を逮捕した場合、犯罪少年又はぐ犯少年を緊急に保護した場合、触法少年を一時保護するなどして身柄通告した場合及び触法少年事件を送致した場合は、少年の逮捕・緊急保護事案等報告(様式第2)により警察本部長に報告するものとする。

2 第15条(街頭補導)関係

「少年の非行が行われやすい場所」としては、おおむね次に掲げる場所が挙げられる。

ア 道路、公園、広場等の不特定多数の者が自由に利用し、又は出入りする場所

イ 駅、興行場、デパート等の不特定多数の者の来集が予想される施設

ウ 風俗営業、性風俗関連特殊営業及び有害役務営業の営業所、盛り場、深夜に営業する飲食店、インターネットカフェ、カラオケボックス、コンビニエンスストア及びそれらの周辺

エ その他少年のたまり場となりやすい場所

3 第17条(継続補導)関係

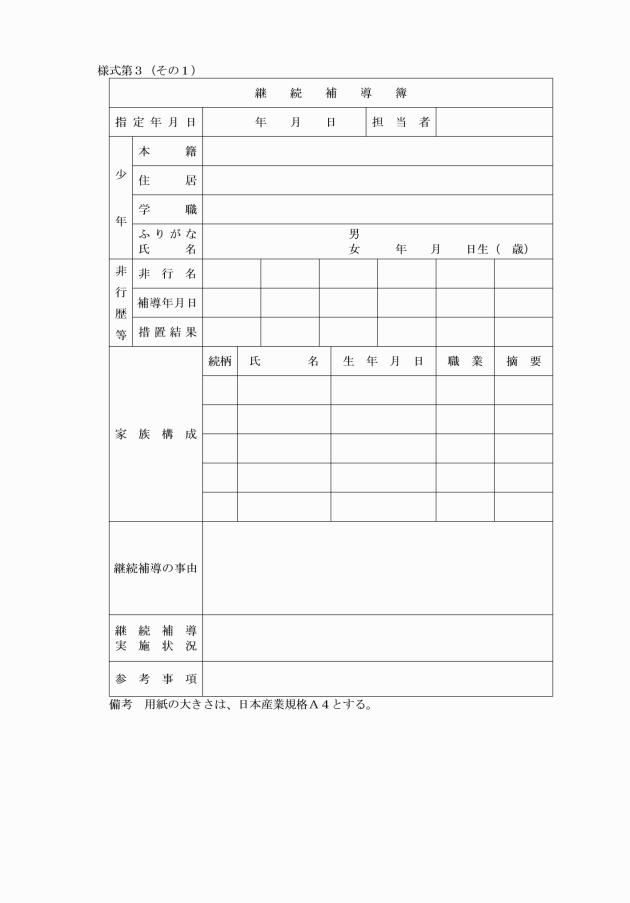

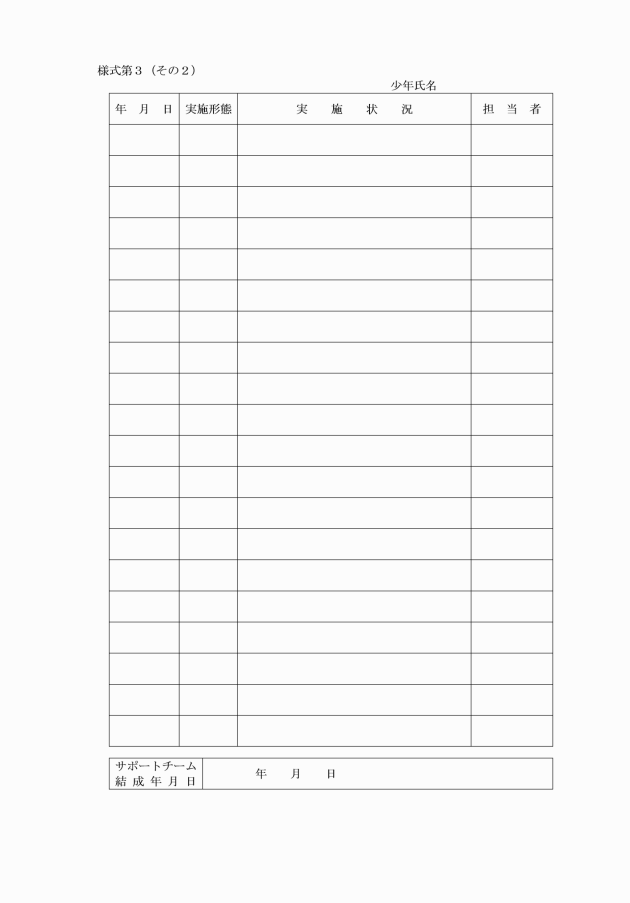

継続補導を実施した担当者は、その状況を継続補導簿(様式第3)に記録し、少年課長に報告するものとする。

4 第19条(情報発信)関係

情報発信に際しては、規程第20条の基礎資料を活用し、効果的に実施するものとする。

5 第20条(基礎資料の整備活用)関係

「少年警察活動に関する基礎的な資料」は、おおむね次に掲げるものとする。

ア 少年に関するもの

(ア) 非行少年及び不良行為少年の検挙・補導に関する資料

(イ) 要保護少年、児童虐待を受けたと思われる児童及び被害少年の保護及び支援に関する資料

(ウ) 非行集団等の動向及び加入少年に関する資料

イ 少年に有害な環境の実態に関するもの

(ア) 愛知県青少年保護育成条例(昭和36年愛知県条例第13号)において規制される対象業者に関する資料

(イ) 娯楽施設、遊技施設、深夜スーパー、盛り場等の少年がい集する場所に関する資料

(ウ) 暴力団組織の組事務所及び組員の実態に関する資料

(エ) 風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の実態に関する資料

ウ その他

(ア) 学校その他の教育機関に関する資料

(イ) 児童相談所等の関係機関・団体及び少年警察ボランティア等に関する資料

6 第22条(報道発表)関係

(1) 第2項の趣旨から、少年の写真についても、同様に取り扱うものとする。

(2) 触法少年事件については、その性質上、報道機関への発表は、特に慎重に判断するものとする。

(3) 特定少年のときに犯した罪についての事件広報に当たっては、特定少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分に配慮するものとする。

第5 第5章(非行少年についての活動)関係

1 第23条(非行少年についての活動の種別)関係

(2) 第3号の「少年の適切な処遇に資するために必要な措置」とは、送致し、又は通告した非行少年について、家庭裁判所等の関係機関における措置に委ねるまでの間、時機を失することなく行う本人又はその保護者への助言や学校への連絡等をいう。

2 第24条(捜査又は調査の基本)関係

(1) 犯罪少年事件の捜査に当たっては、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号。以下「規範」という。)第204条の規定に基づき、少年の特性を考慮し、特に他人の耳目に触れないようにし、言動に注意する等温情と理解をもって当たり、少年の心情を傷つけないように努めなければならない。また、規範第206条の規定に基づき、必要に応じて家庭裁判所、児童相談所、学校その他の関係機関との連絡を密にしなければならない。この場合においては、規範第24条の規定に準じて、署長等の指揮の下に行うものとする。

(2) 触法調査及びぐ犯調査に当たっては、規則第13条第2項の規定に基づき、必要に応じて、調査における少年の状態等所要の事項を連絡するなど、特に家庭裁判所及び児童相談所との連携を密にしつつ進めなければならない。

(3) 規範第202条の規定により、規範第12章の規定以外の規定について、その性質に反しない限り準用するものとし、その例としては、取調べの心構え、関係者及び被害者等に対する配慮に係る規定がこれに当たる。

3 第25条(捜査及び調査を行う部門)関係

(1) 第1項第1号の「20歳以上の被疑者を主とする事件に関連する犯罪少年事件」とは、20歳以上の者と少年が共犯となる事件で20歳以上の者が正犯である事件及び当該事件の捜査から判明した余罪事件をいう。

(2) 第1項第6号の「事件の内容、捜査又は調査を行う上での人的体制、効率性等から判断して」とは、罪種を問わず、事件の規模、非行少年の年齢及び学職の別、捜査又は調査に必要な人的体制、担当すべき部門の人的体制、現に取扱い中の事件との兼ね合い等を総合的に勘案して判断することをいう。

(3) 第2項の「必要な支援」としては、少年の特性に配意した捜査又は調査を行うために必要な指導教養又は助言、少年の取調べ、質問又は面接の用に供するための適切な場所の提供等が挙げられる。

4 第28条(迅速な捜査又は調査)関係

(1) 「その著しい遅延」とは、送致又は通告の措置を執るべき事件で、少年が所在不明となるなどの特段の事情がないにもかかわらず、3か月以上経過してもこれらの措置が執られていないもの((2)において「長期未処理事件」という。)をいう。

(2) 長期未処理事件を生じさせないため、常に事件の処理状況を的確に把握し、必要に応じて事件の処理体制を強化するなどして、その解消に努めるものとする。

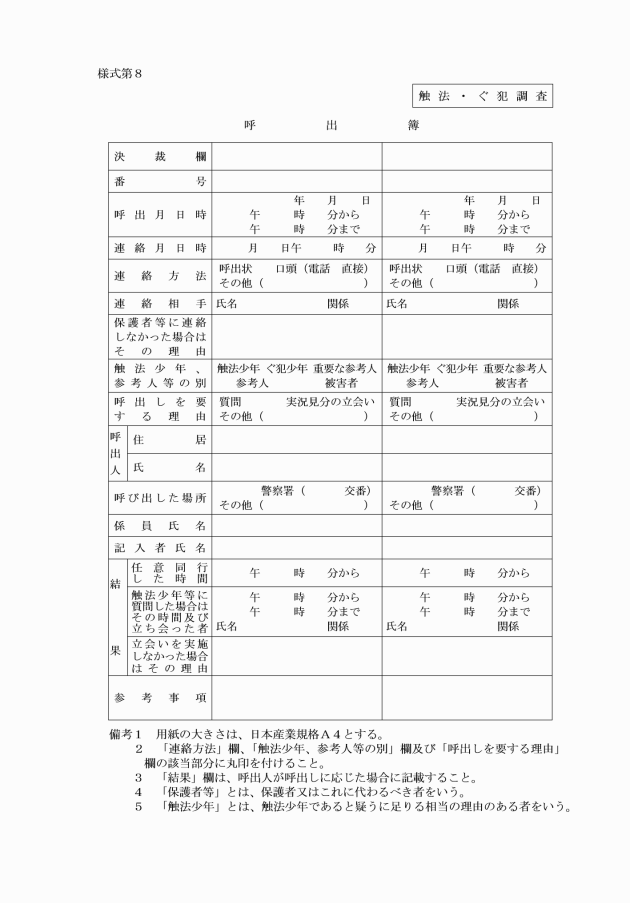

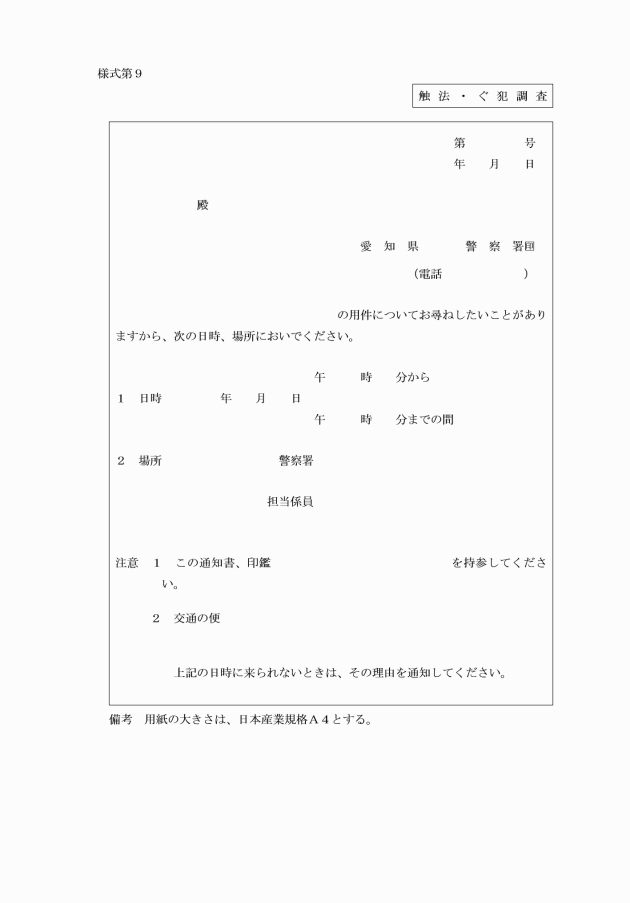

5 第29条(呼出し)関係

(1) 第1項のただし書に規定する「連絡することが当該少年の福祉上著しく不適当であると認められるとき」としては、おおむね次に掲げる場合が挙げられる。

ア 保護者と少年との信頼関係を損なうおそれがあるとき。

イ 少年が虐待を受けるおそれがあるとき。

ウ 就業先を解雇されるおそれがあるとき。

エ 逃亡又は証拠隠滅のおそれがあるとき。

(2) 第2項第1号に規定する配意事項は、おおむね次に掲げるものとする。

ア 学校又は職場に直接呼出しの連絡をすること、少年の授業中又は就業中に呼び出すこと、制服警察官が呼び出すために赴くこと等当該少年が警察から呼び出されたことが周囲の者に容易に分かるような方法で呼び出すことは避けること。

イ 警察施設に呼び出すことが不適切であると認められる場合には、警察職員が家庭へ出向くことや、警察施設以外の適当な場所に呼び出すなどの方法によること。

6 第30条(取調べ、質問及び面接)関係

(1) 第1項第1号に規定する配意事項は、おおむね次に掲げるものとする。

ア 取調べ、質問又は面接については、事務室等一般人の出入りが多く、他人の耳目に触れるおそれがある場所を避け、少年が落ち着いて話せるよう、少年相談室等の適当な場所において行うこと。

イ できる限り、少年の授業中若しくは就業中又は夜の遅い時間帯を避けるとともに、時間が長くなりすぎないようにすること。

ウ 取調べ、質問又は面接に当たっては、少年の年齢、性別、性格、知能、職業等に応じてふさわしく、かつ、分かりやすい言葉を用いるとともに、少年の話の良い聞き手となり、虚言、反抗等に対しても、一方的にこれを押さえ付けようとせず、その原因を理解することに努め、少年の内省を促し、その立直りに資するようにすること。

エ 取調べ、質問又は面接を終えるに当たっては、少年及び保護者等の懸念の有無を確かめ、必要があるときは、助言その他の措置を講じて、少年及び保護者等の不安を除去し、信頼を得られるようにすること。

(2) 第1項第3号に規定する配意事項の趣旨は、少年に無用の緊張を与えることを避け、真実の解明のための協力や事後の効果的な指導育成の効果を期待し、保護者その他適切と認められる者を立ち会わせるというものである。この場合において、適切と認められる者であるかどうかは、あくまで少年の保護及び監護の観点から判断されるものであり、少年を保護又は監護する者と通常いえない者は含まれない。適切と認められ得る者としては、少年の在学する学校の教員、少年を雇用する雇用主等が挙げられる。保護者その他適切な者の立会いについては、個別の事案に即し、この趣旨に沿って対応するものとする。

7 第31条(措置の選別及び処遇意見)関係

(1) 第1項第2号に規定する通常の送致又は簡易送致の選別に当たっては、罪種や被害の程度等の形式的な要件のみで判断することなく、犯罪の原因及び動機、犯罪少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から再犯のおそれ等を総合的に判断するものとする。

(2) 第3項第3号に規定する再非行のおそれについては、捜査又は調査の結果から客観的に判断するものとする。

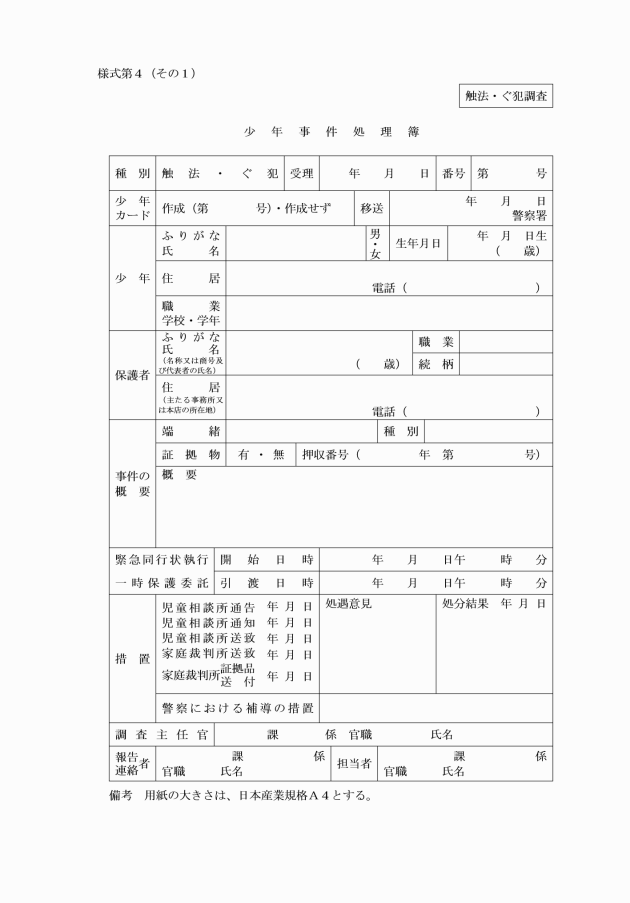

8 第32条(少年事件処理簿等)関係

9 第33条(少年カード)関係

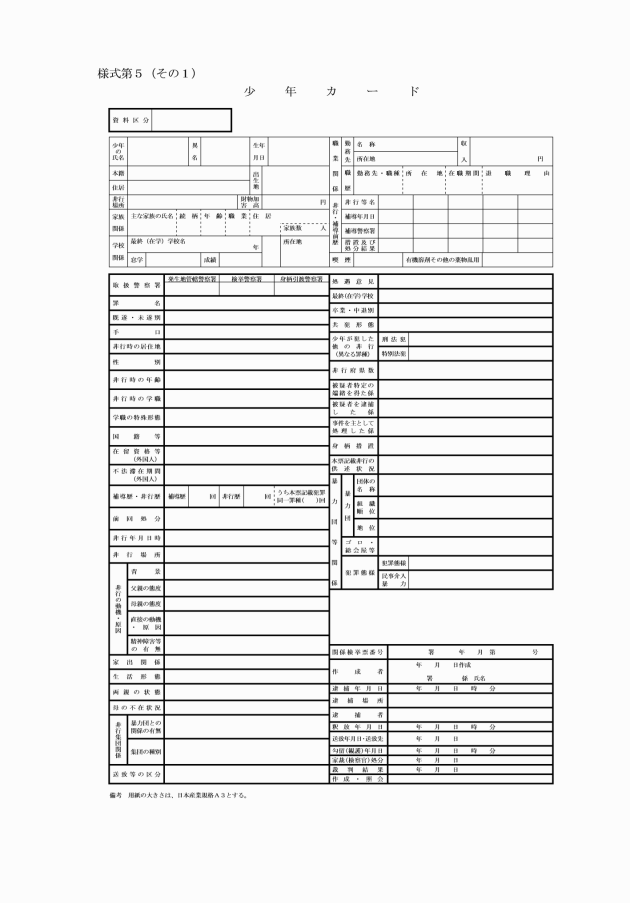

(1) 少年カードの様式は、様式第5のとおりとする。

(2) 作成した少年カードは、少年の居住地を管轄する警察署((3)において「居住地警察署」という。)において保管するものとする。

(3) 居住地警察署以外の所属において少年カードを作成した場合の措置は、次に掲げるとおりとする。

ア 少年の居住地が県内の場合は、少年カードの原本を居住地警察署の警察署長に送付する。

イ 少年の居住地が他の都道府県警察の警察署の管轄である場合は、少年課長を経由して当該警察署長に送付する。

ウ 少年カードを他の警察署長に送付する場合は、作成した所属においては、必要に応じてその写しを保管する。

(4) 警察署において保管する少年カードについては、少年が死亡し、又は成人になったときに廃棄するものとする。

第6 第6章(犯罪少年事件の捜査)関係

第37条(所持物件の措置)関係

第7 第7章(触法調査)関係

1 第39条(心構え)関係

「迎合する傾向にある」とは、少年が質問の担当者に威圧されて委縮し、反論することが困難であると感じた場合等に、自分の認識等を曲げて担当者の意図に沿うような回答をしやすいことをいう。

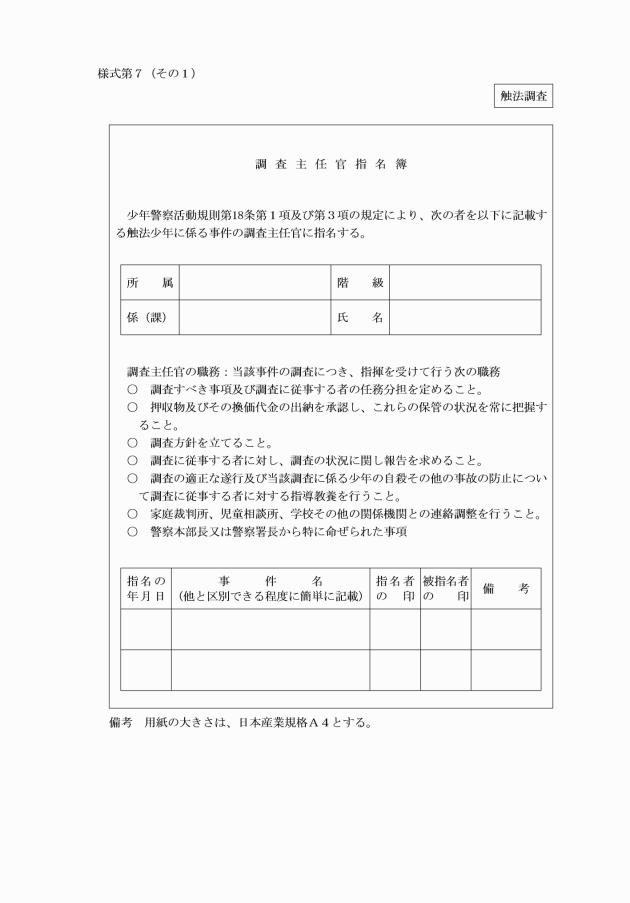

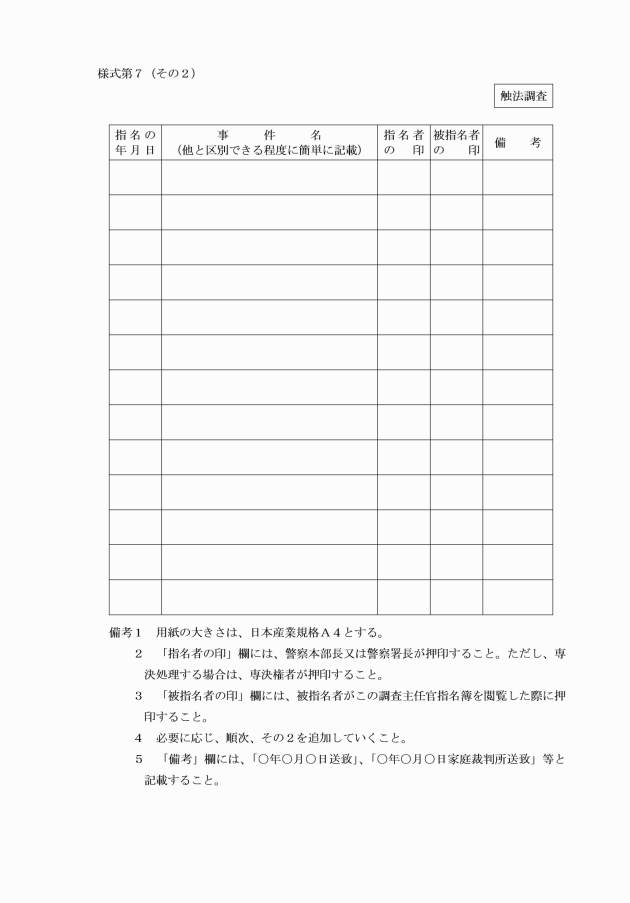

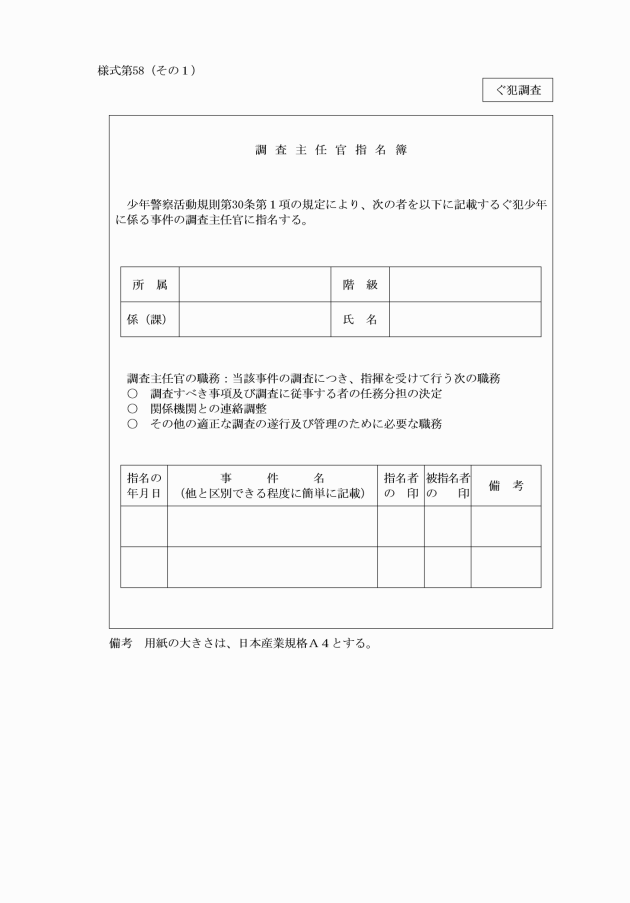

2 第39条の2(調査主任官)関係

(1) 触法調査の調査主任官の指名は、調査主任官指名簿(様式第7)により行い、指名を受けた者がいつでも閲覧できる状態にしておくものとする。また、調査主任官の指名に当たっては、指名され得る者をあらかじめ指名しておくのではなく、その都度行うものとする。

(2) 個々の事件について、適正な管理及び任務分担の下、組織的かつ効果的に調査を進めるためには、調査すべき事項及び調査に従事する者の任務分担の決定、調査方針の確立、関係機関との連絡調整その他の適正な調査の遂行及び管理の要となる者を調査主任官に指名することが重要であることから、調査主任官には、調査を担当する警察官のうち警部補以上の階級にある者を指名するものとする。

3 第39条の3(付添人の選任)関係

当該触法調査に従事していない者が付添人選任届の差出しを受けたときは、当該触法調査に従事している警察官に対し、当該付添人選任届を確実に引き継がなければならない。

4 第39条の4(質問)関係

(1) 「自己の意思に反して供述する必要がない旨」を触法少年であると疑うに足りる相当の理由のある者(以下「触法少年疑い者」という。)に対して告げる理由は、触法少年疑い者に対する質問が任意の供述を得ることを目的とするものであり、強制にわたることがあってはならないからである。具体的には、「分からないこと」や「知らないこと」は「分からない」、「知らない」と答えてほしいこと、「言いたくないこと」は言わなくていいこと等を伝えるものとする。この場合においては、触法少年疑い者に「正直に話をしなくてもよい」という誤った意識を生じさせることがないよう、個々の触法少年疑い者の状況等を踏まえ、分かりやすく伝えることに配意するものとする。

(3) 触法少年疑い者に質問するに当たっては、規則第20条第4項の規定により、「適切と認められる者の立会いについて配慮する」ことになっているが、「適切と認められる者」としては、触法少年疑い者の同居の親族、触法少年疑い者の在学する学校の教員、触法少年疑い者を一時保護中の児童相談所の職員、弁護士である付添人等が対象となり得るところであるが、適切と認められるかどうかについては、触法少年疑い者の保護又は監護の観点から個別に判断するものとする。その上で、立会いをさせるかどうかは、低年齢少年の特性に配意し、当該触法少年疑い者に無用の緊張又は不安を与えることを避け、事案の真相を明らかにし、事後の効果的な指導育成に資するとの趣旨に合致するかどうかという観点から、個別の事案に即して判断するものとする。

5 第39条の6(強制措置の制限)関係

(1) 少年法(昭和23年法律第168号)第6条の5第1項の規定により、警察官は、触法調査において必要があるときは、押収、捜索、検証又は鑑定の嘱託(以下「押収等」という。)をすることができるが、警察官以外の警察職員は、押収等をすることができないことに留意すること。

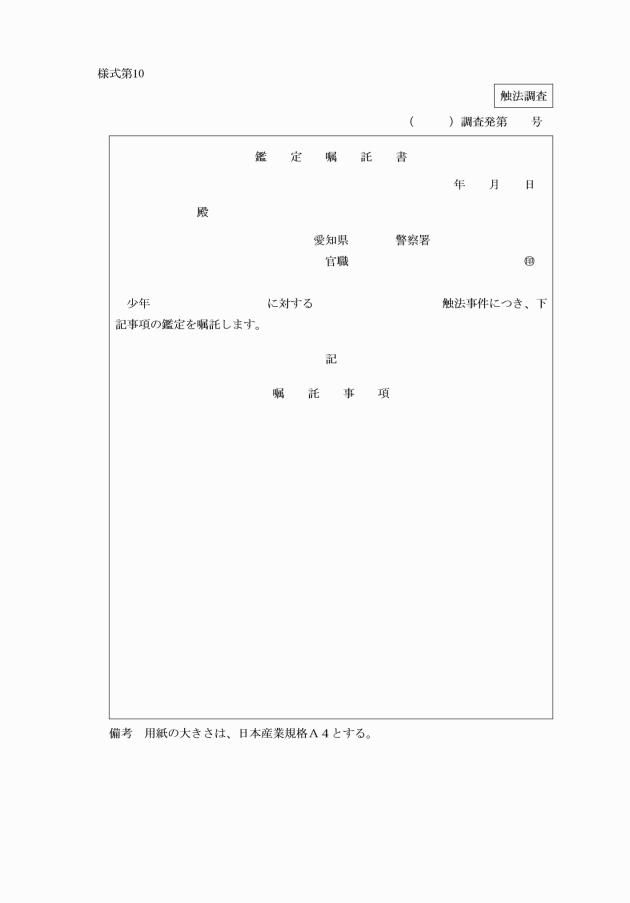

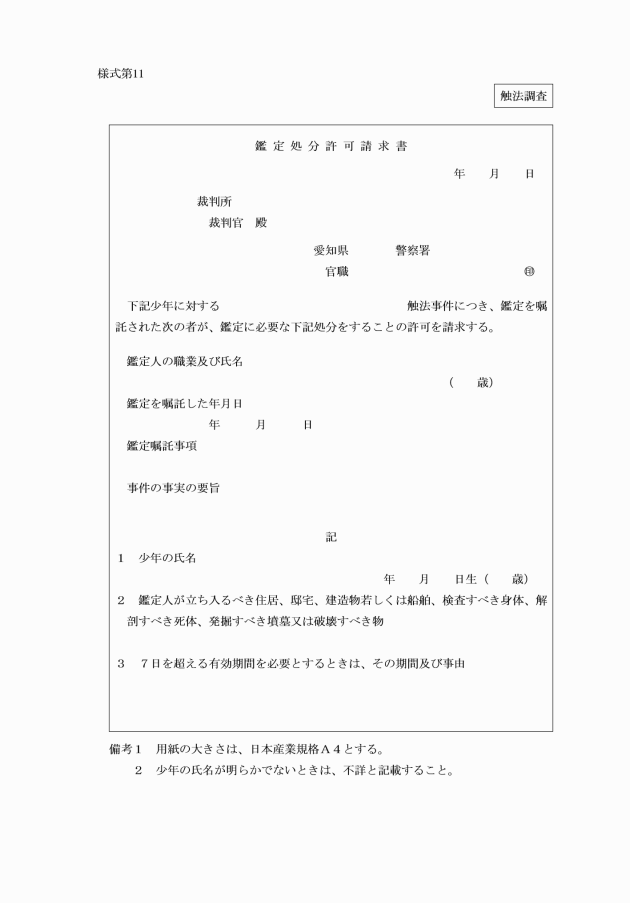

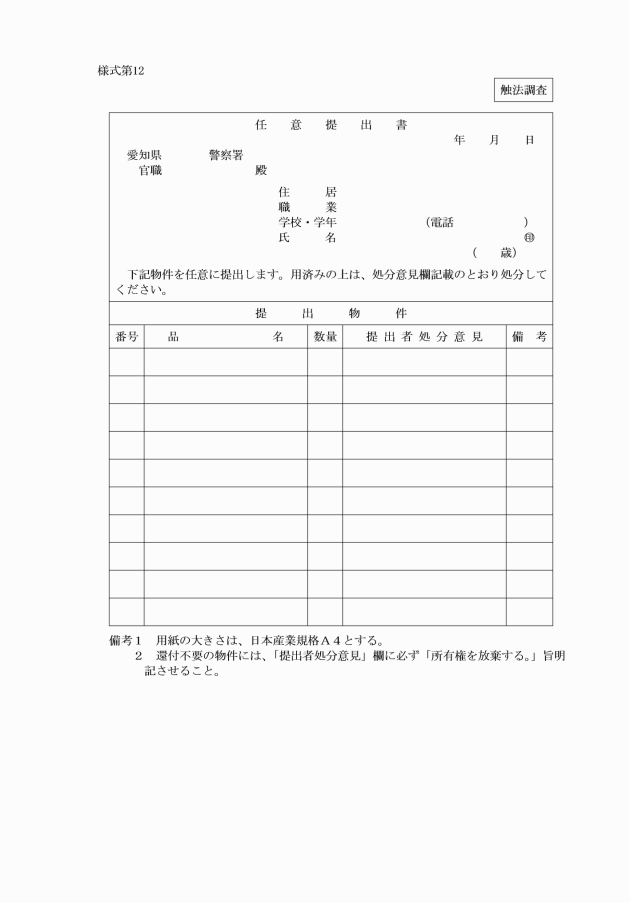

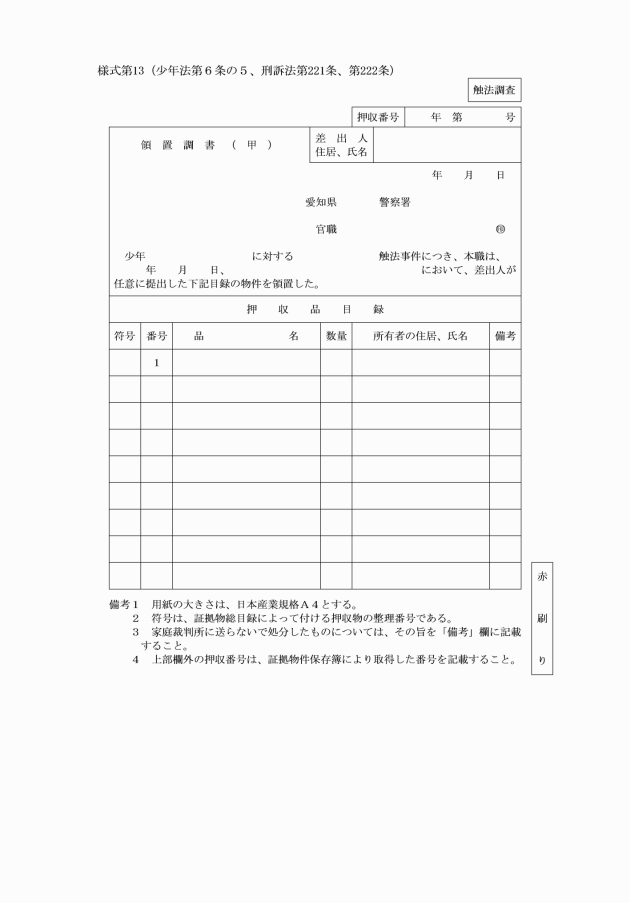

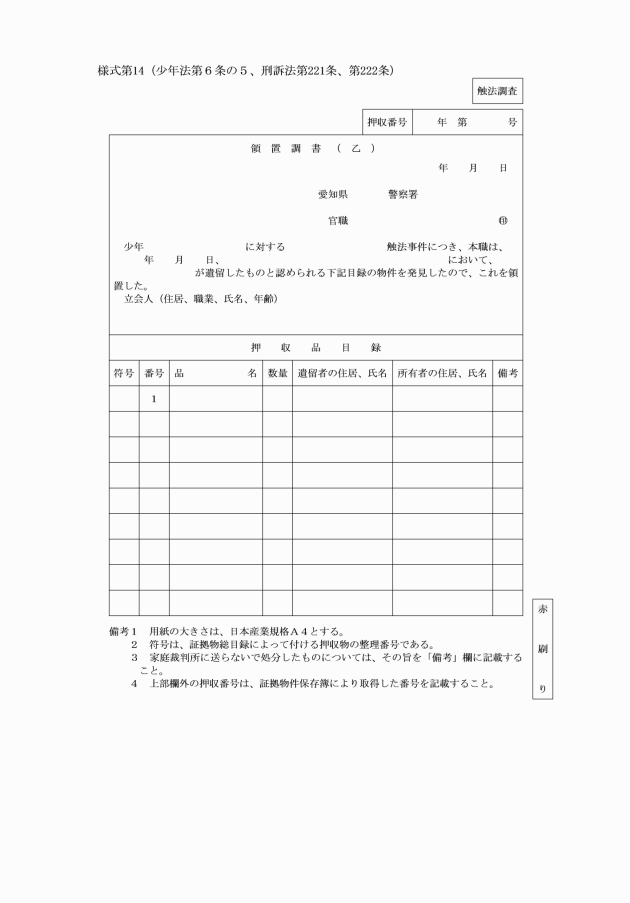

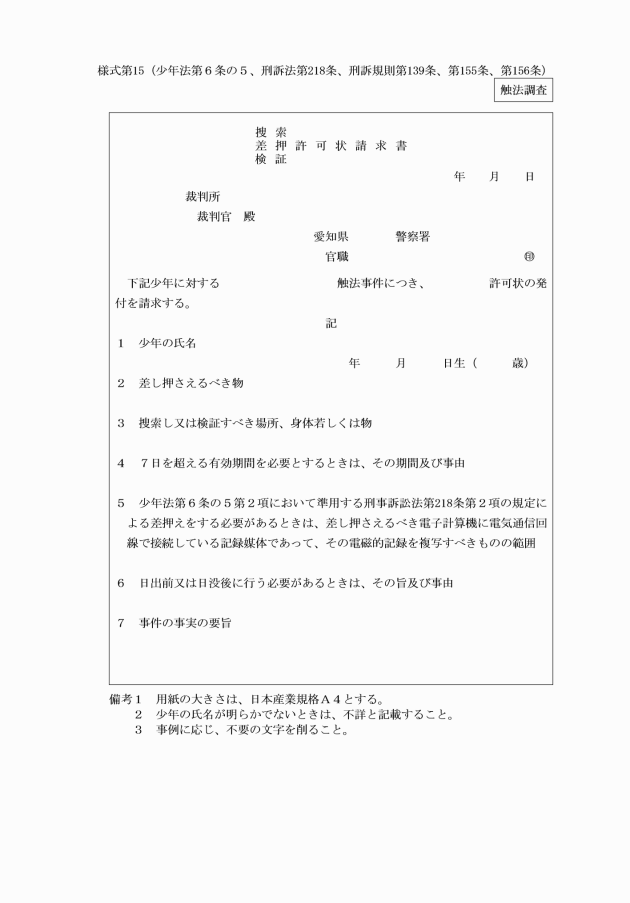

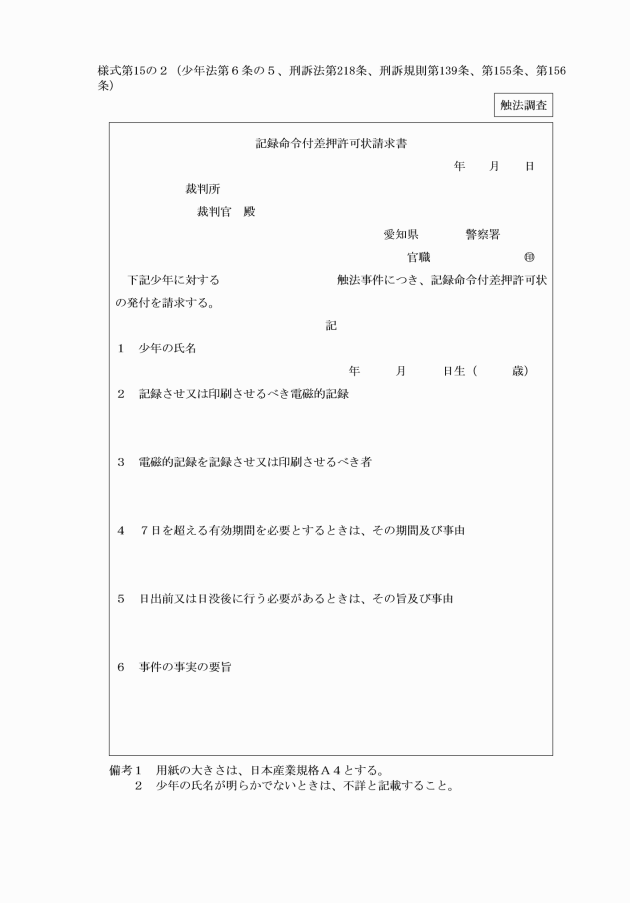

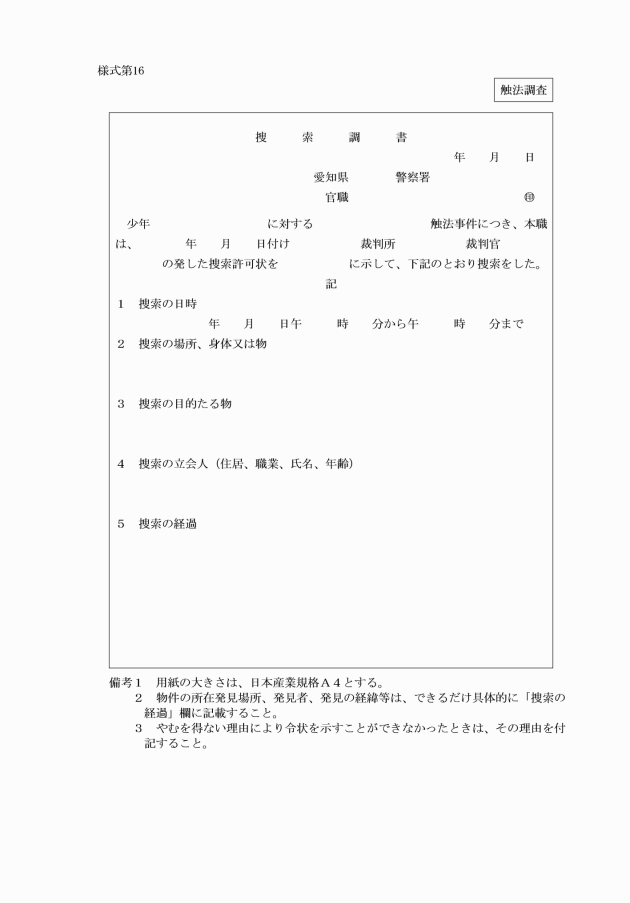

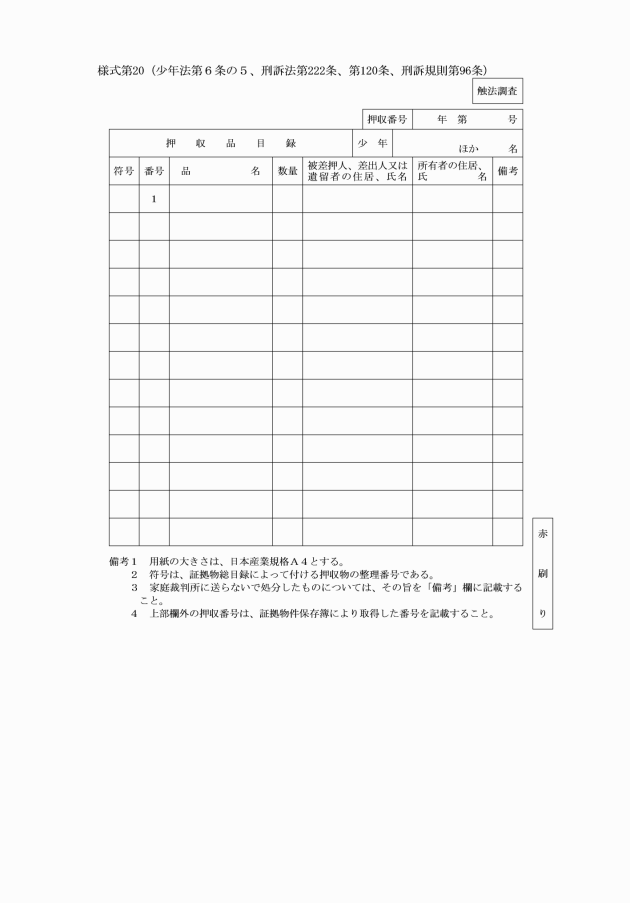

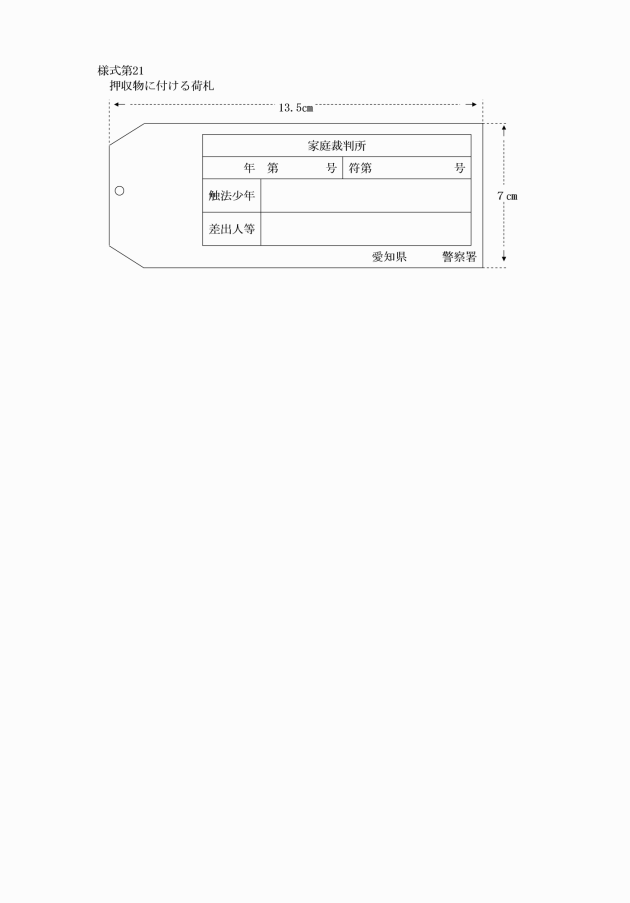

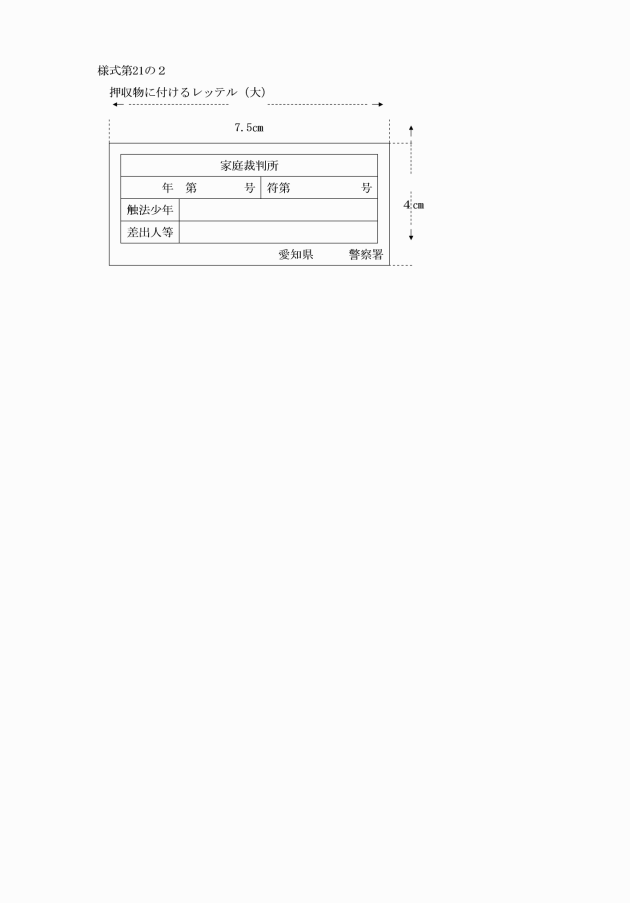

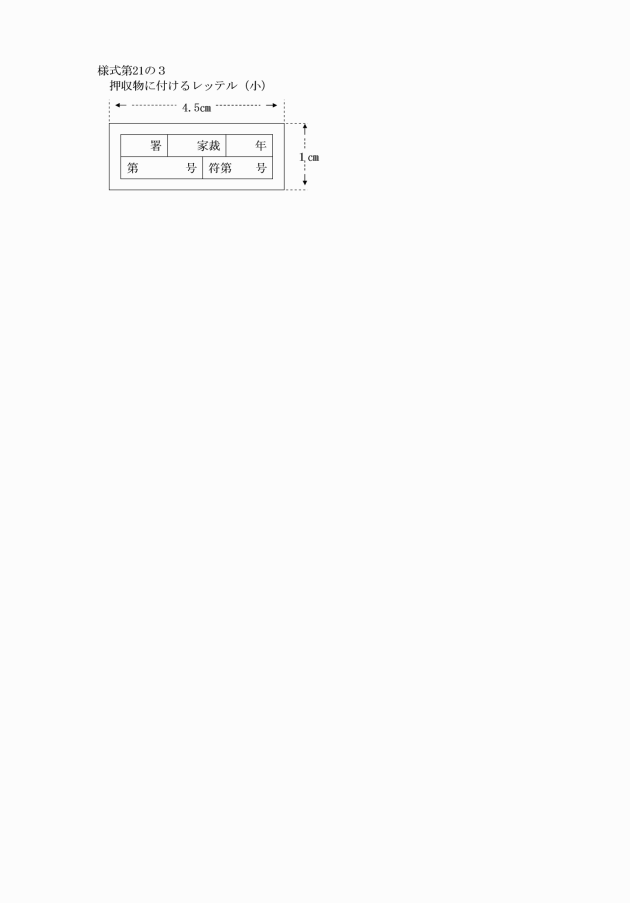

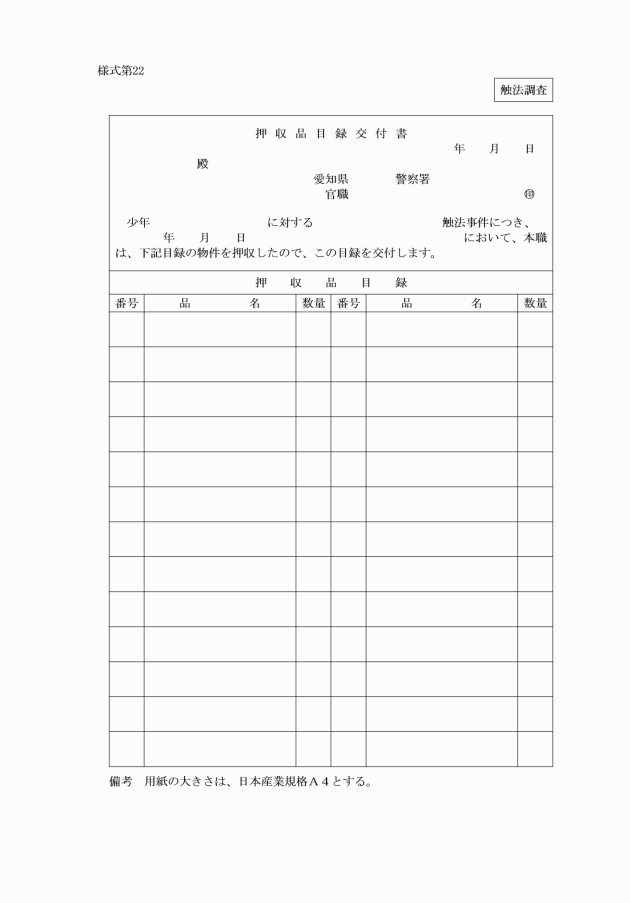

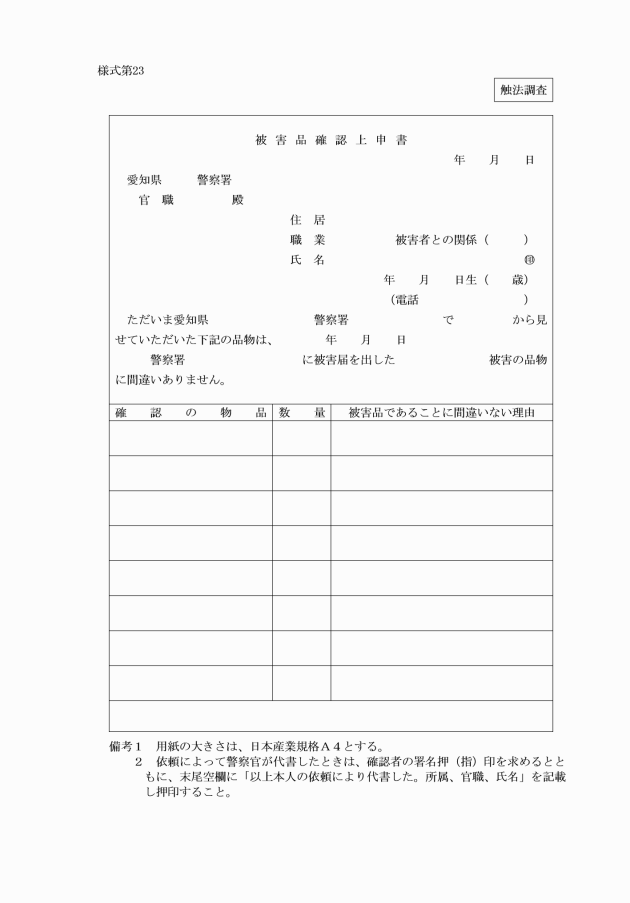

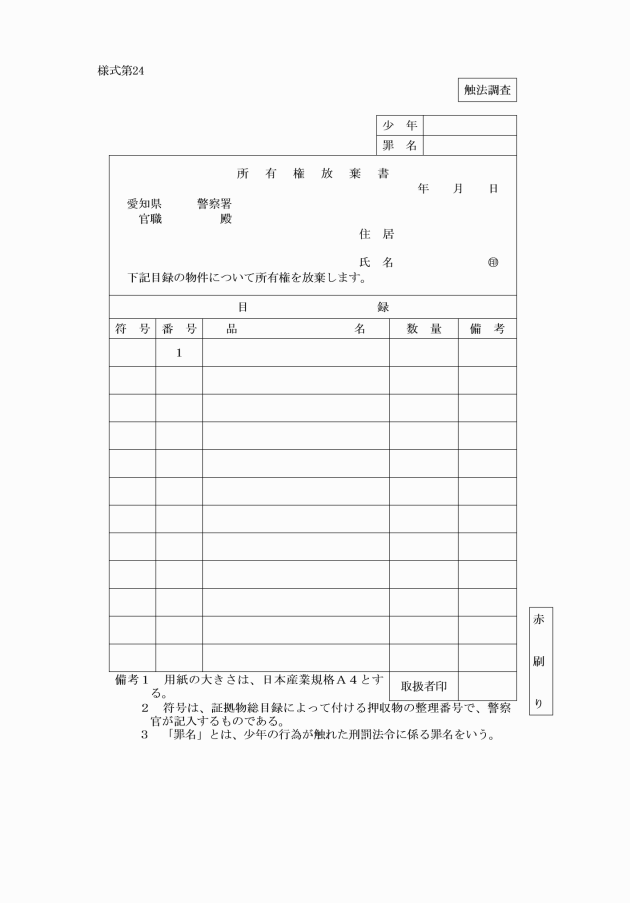

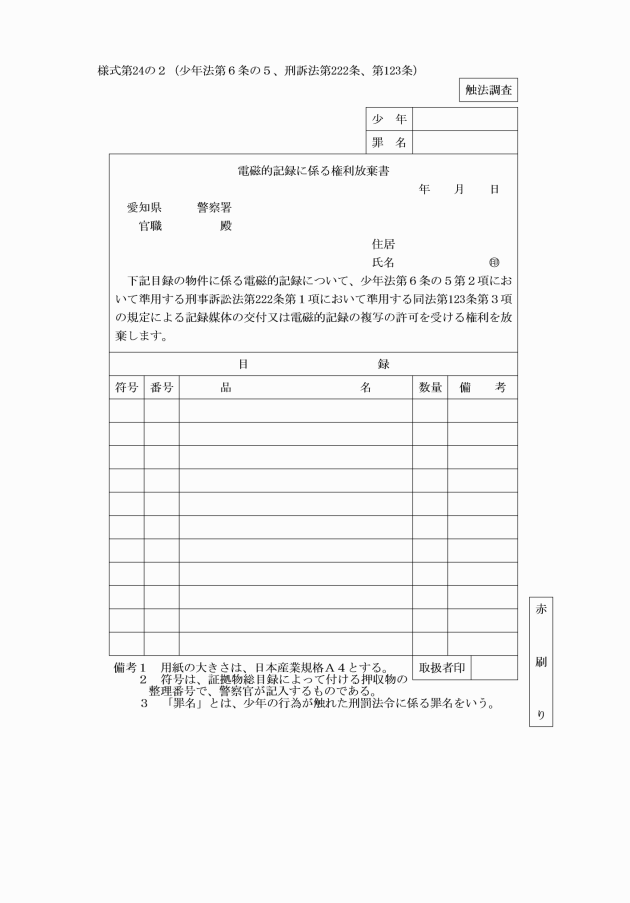

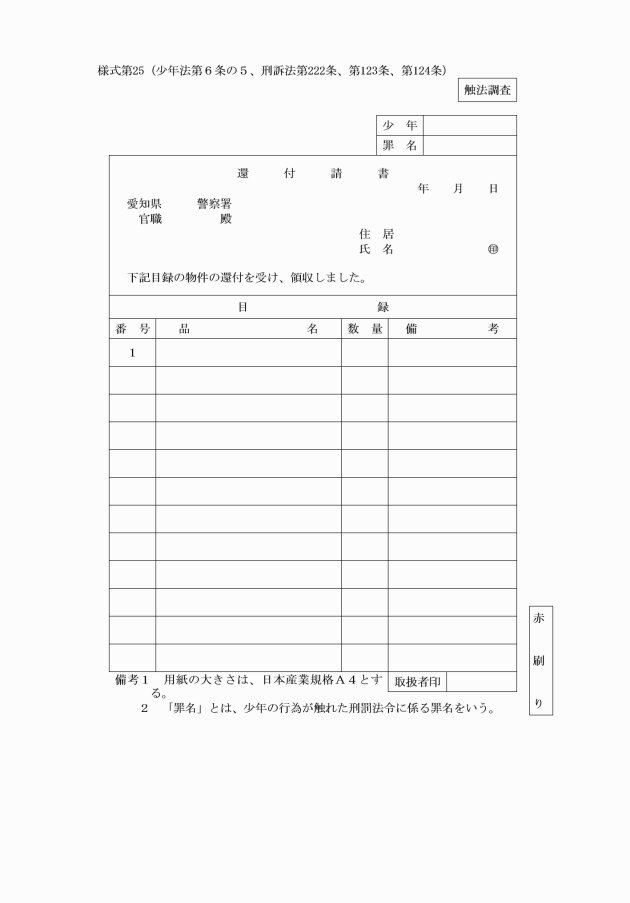

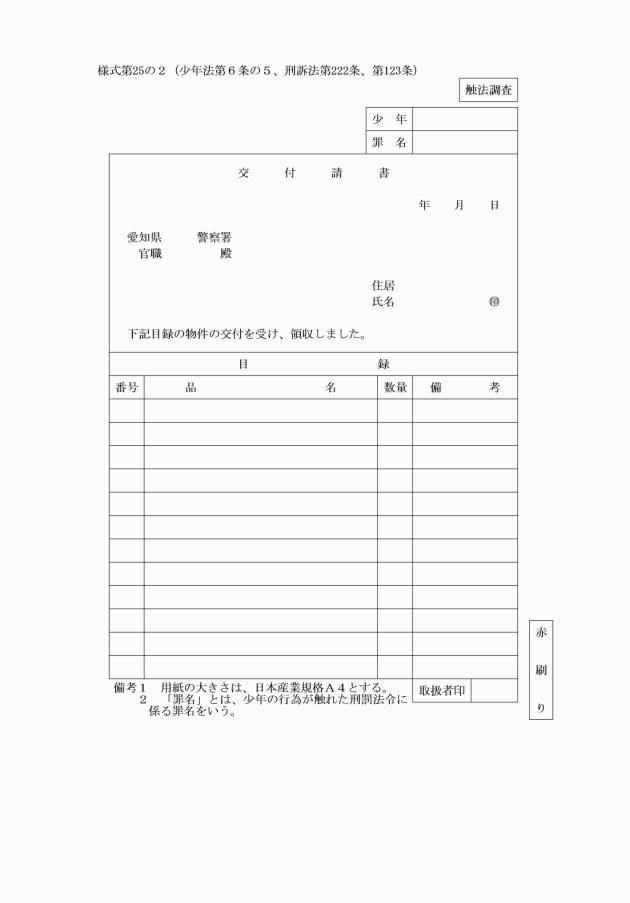

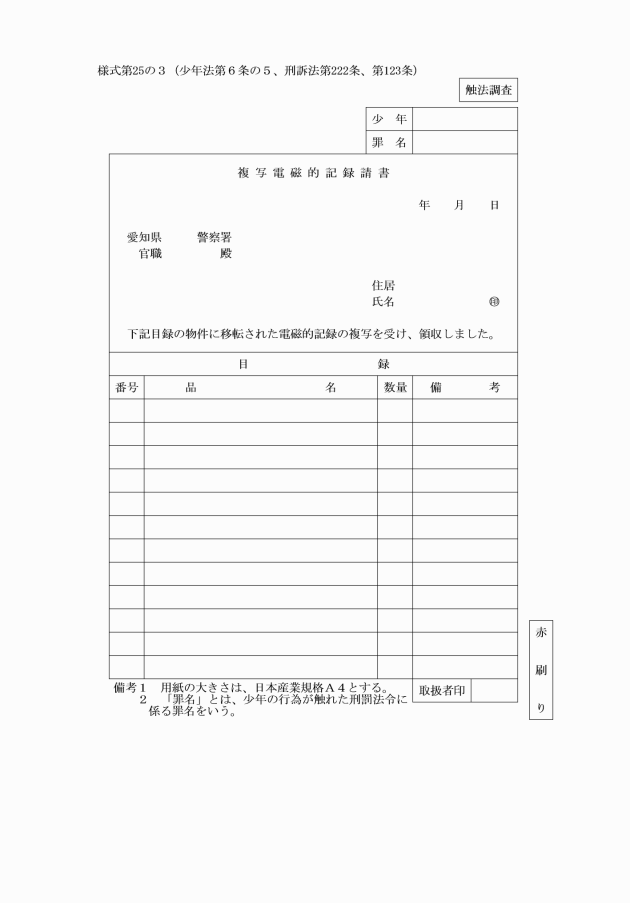

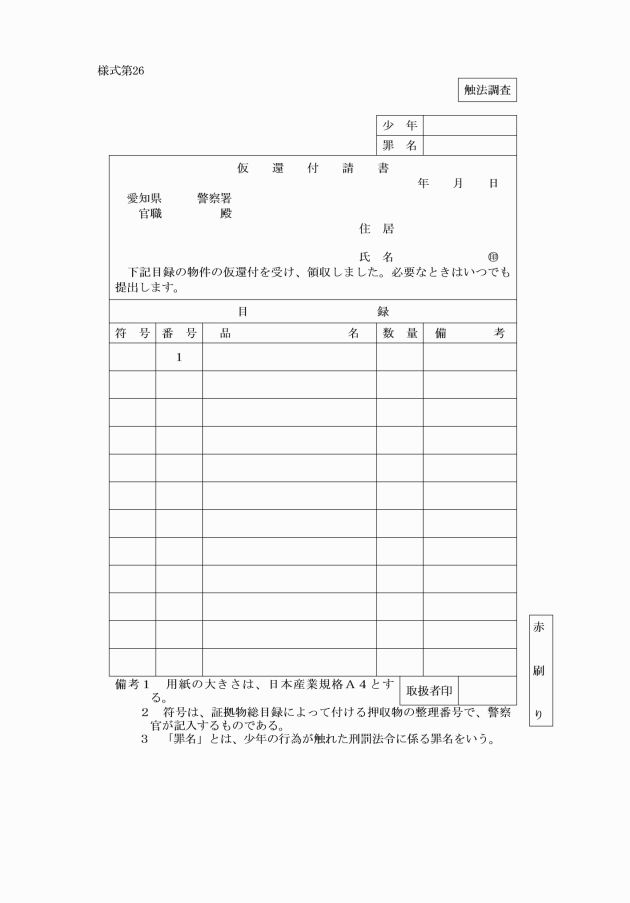

(2) 押収等及び証拠物件の送付において用いる書類の様式は、次のとおりとする。

ア 鑑定嘱託書(様式第10)

イ 鑑定処分許可請求書(様式第11)

ウ 任意提出書(様式第12)

エ 領置調書(甲)(様式第13)

オ 領置調書(乙)(様式第14)

カ 捜索差押検証許可状請求書(様式第15)

キ 記録命令付差押許可状請求書(様式第15の2)

ク 捜索調書(様式第16)

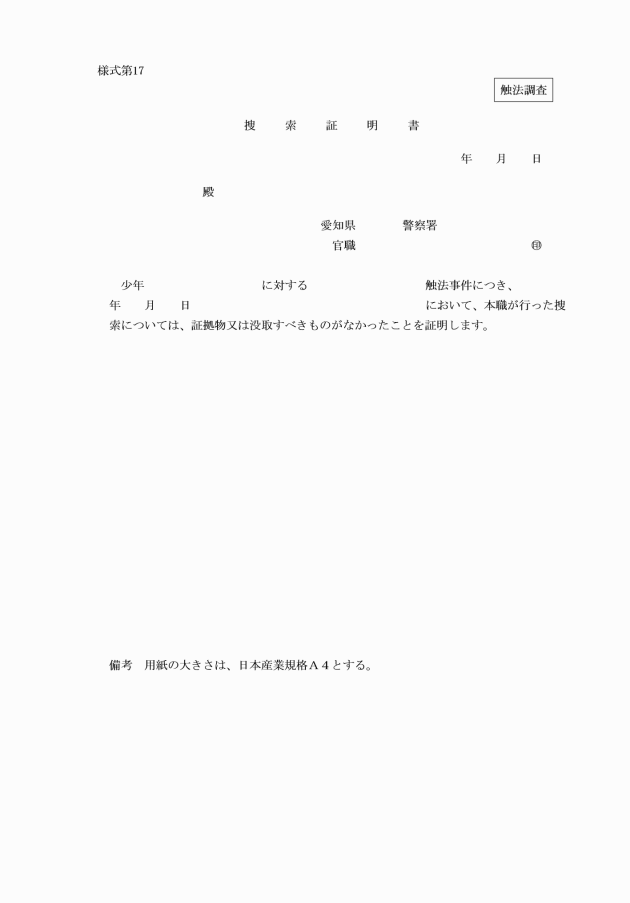

ケ 捜索証明書(様式第17)

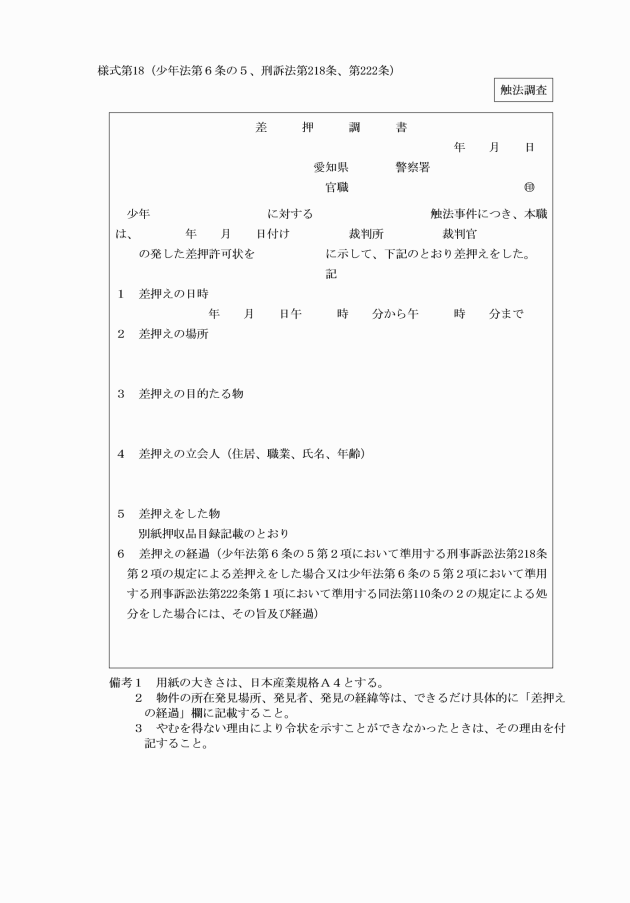

コ 差押調書(様式第18)

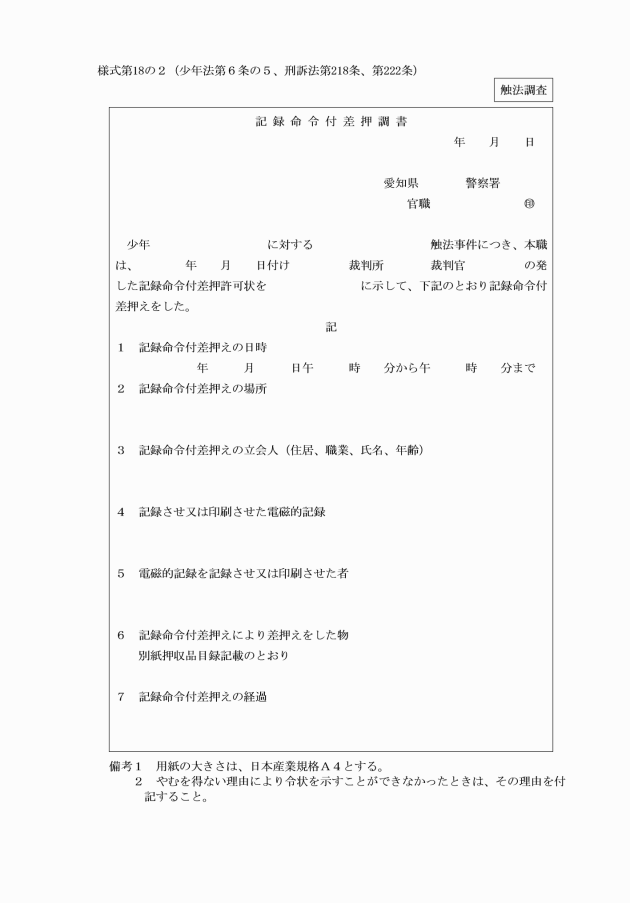

サ 記録命令付差押調書(様式第18の2)

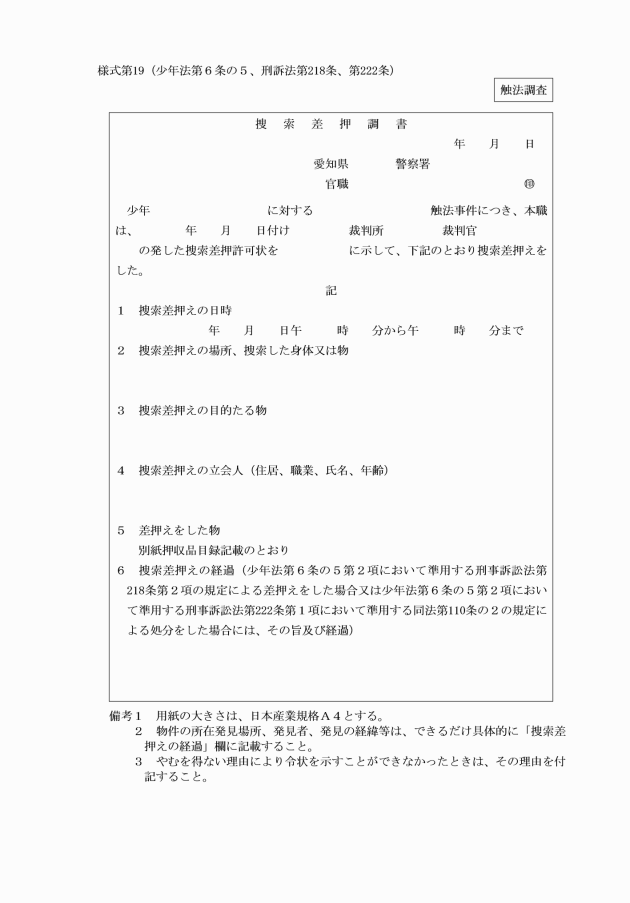

シ 捜索差押調書(様式第19)

ス 押収品目録(様式第20)

セ 押収物に付ける荷札(様式第21)

ソ 押収物に付けるレッテル(大)(様式第21の2)

タ 押収物に付けるレッテル(小)(様式第21の3)

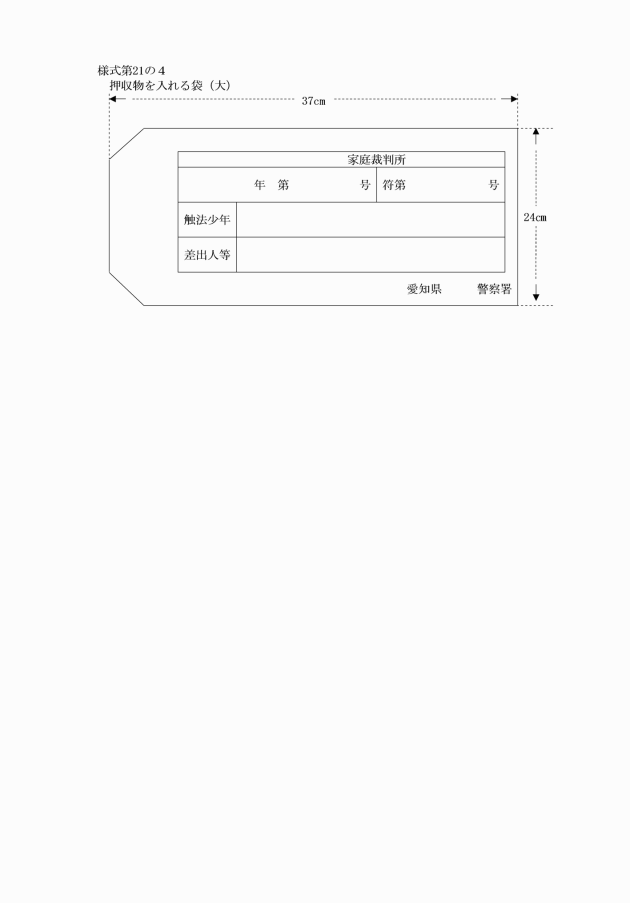

チ 押収物を入れる袋(大)(様式第21の4)

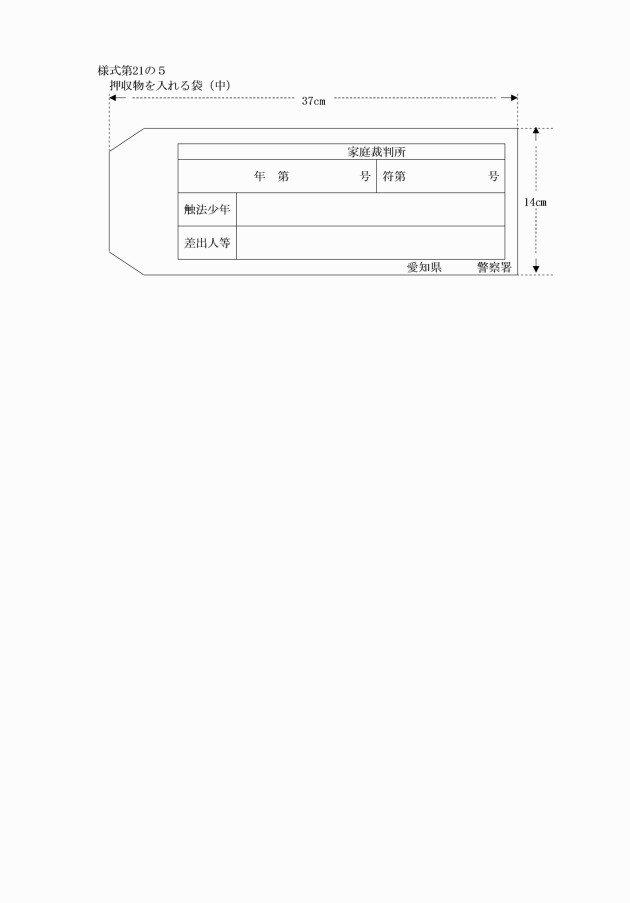

ツ 押収物を入れる袋(中)(様式第21の5)

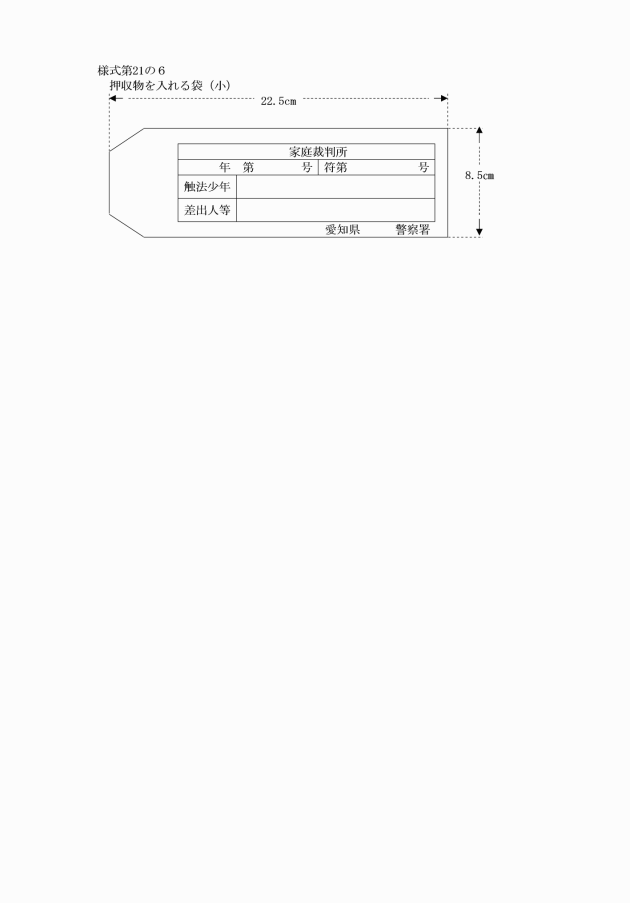

テ 押収物を入れる袋(小)(様式第21の6)

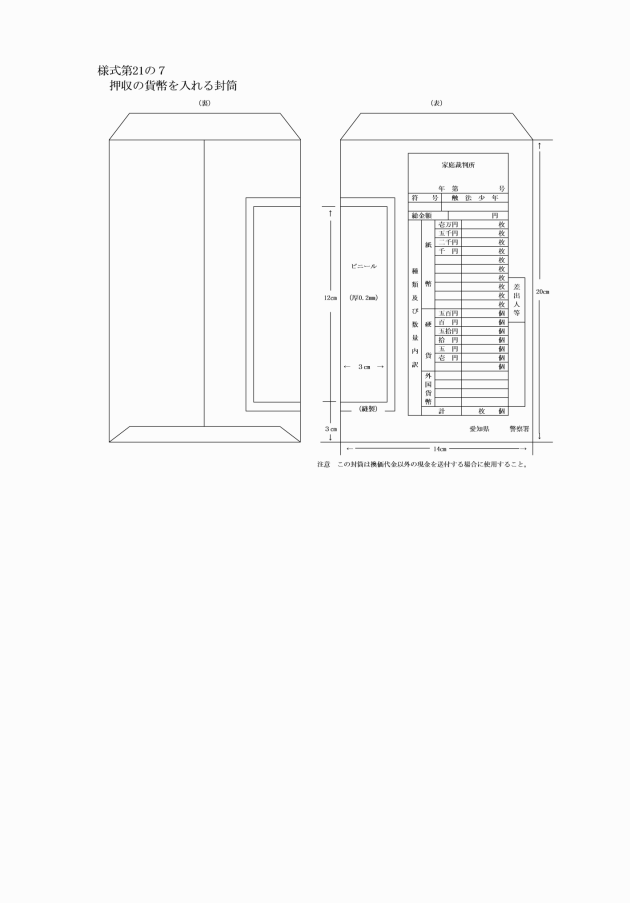

ト 押収の貨幣を入れる封筒(様式第21の7)

ナ 押収品目録交付書(様式第22)

ニ 被害品確認上申書(様式第23)

ヌ 所有権放棄書(様式第24)

ネ 電磁的記録に係る権利放棄書(様式第24の2)

ノ 還付請書(様式第25)

ハ 交付請書(様式第25の2)

ヒ 複写電磁的記録請書(様式第25の3)

フ 仮還付請書(様式第26)

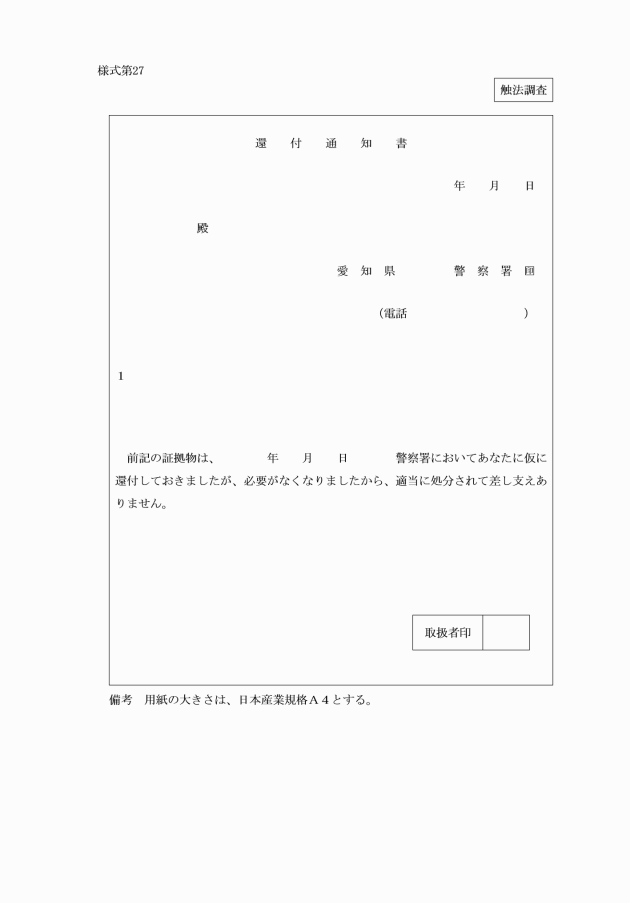

ヘ 還付通知書(様式第27)

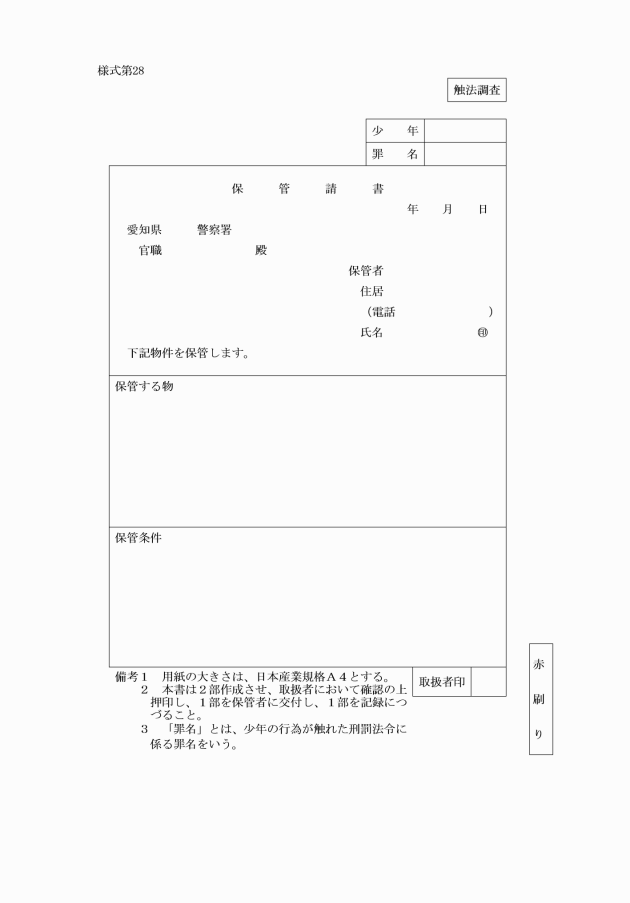

ホ 保管請書(様式第28)

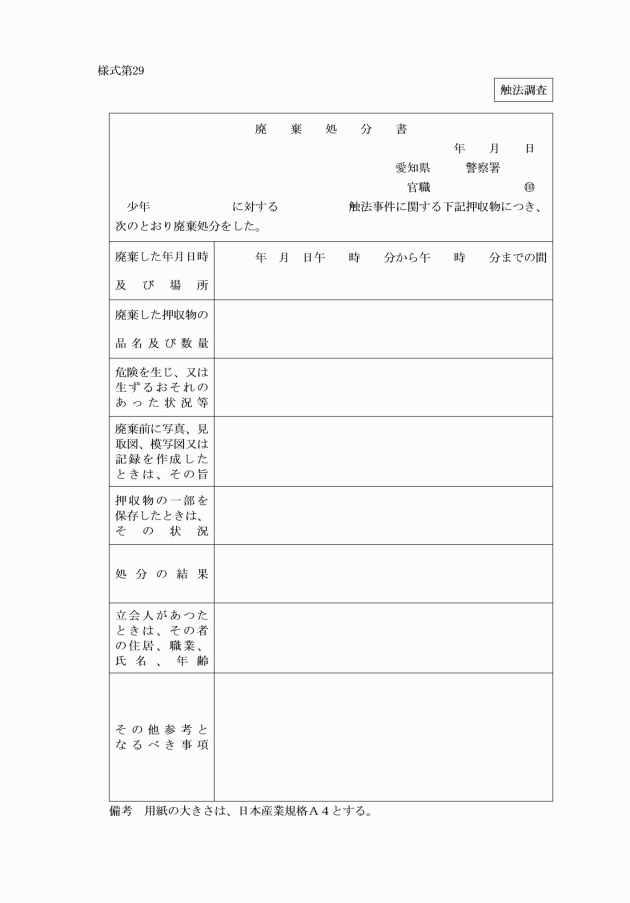

マ 廃棄処分書(様式第29)

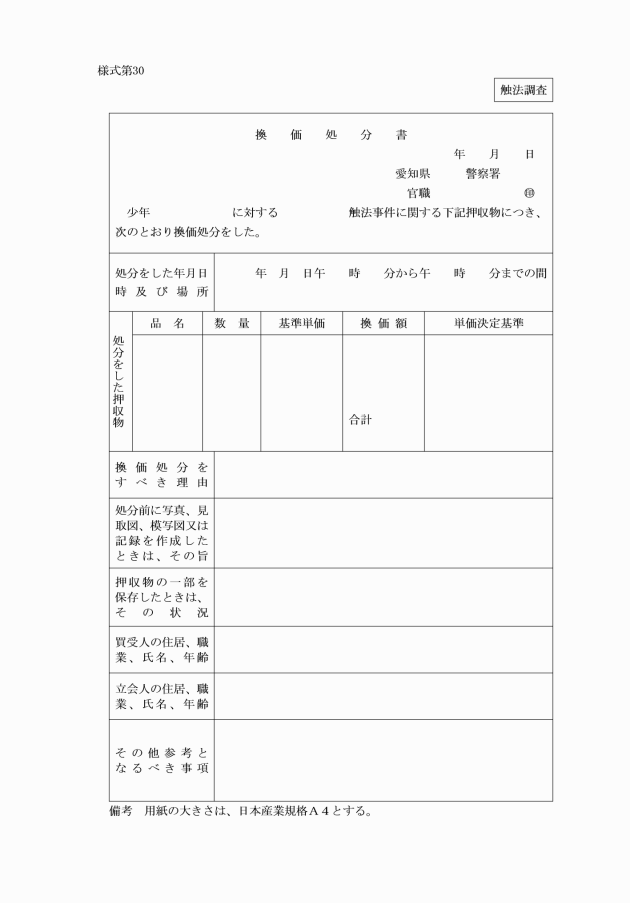

ミ 換価処分書(様式第30)

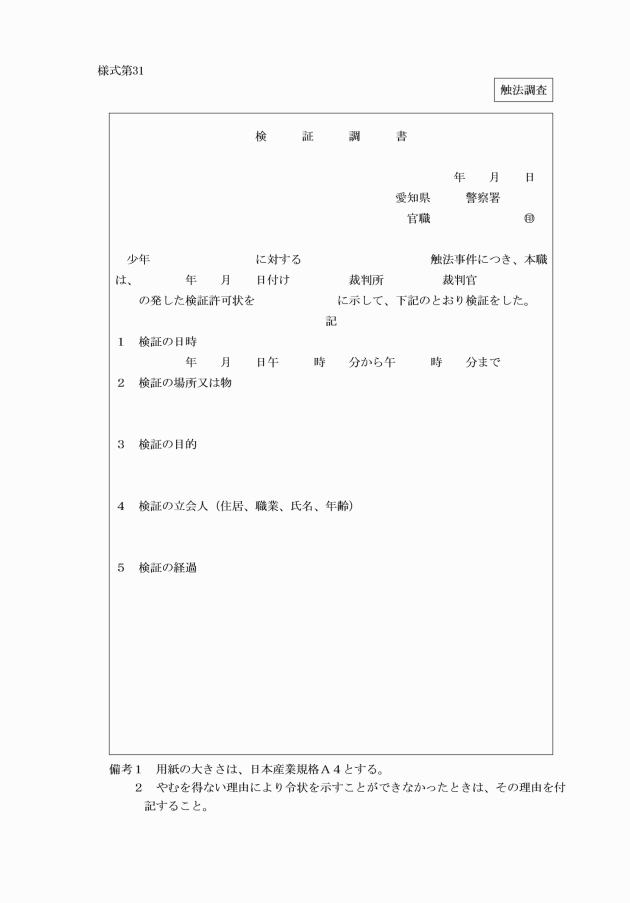

ム 検証調書(様式第31)

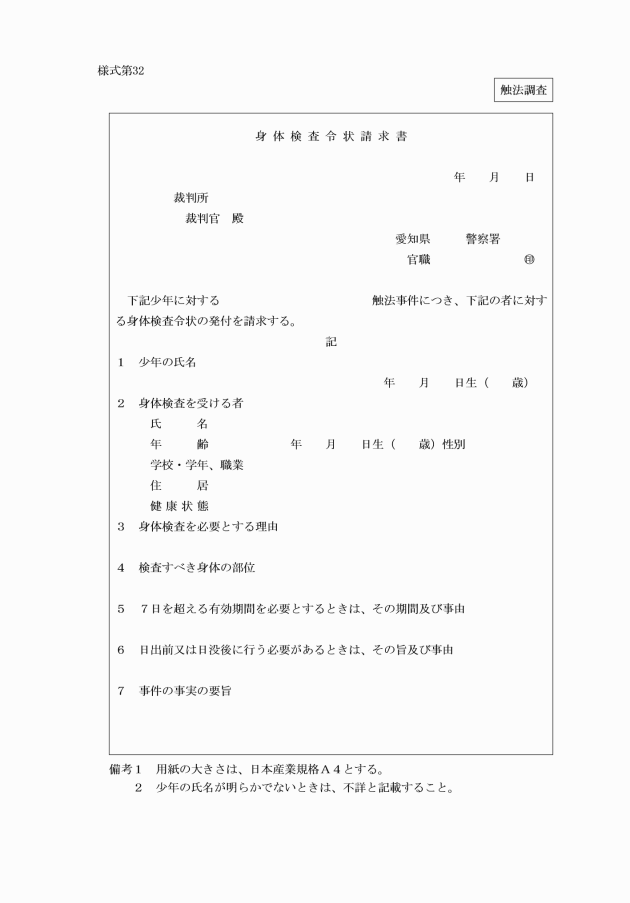

メ 身体検査令状請求書(様式第32)

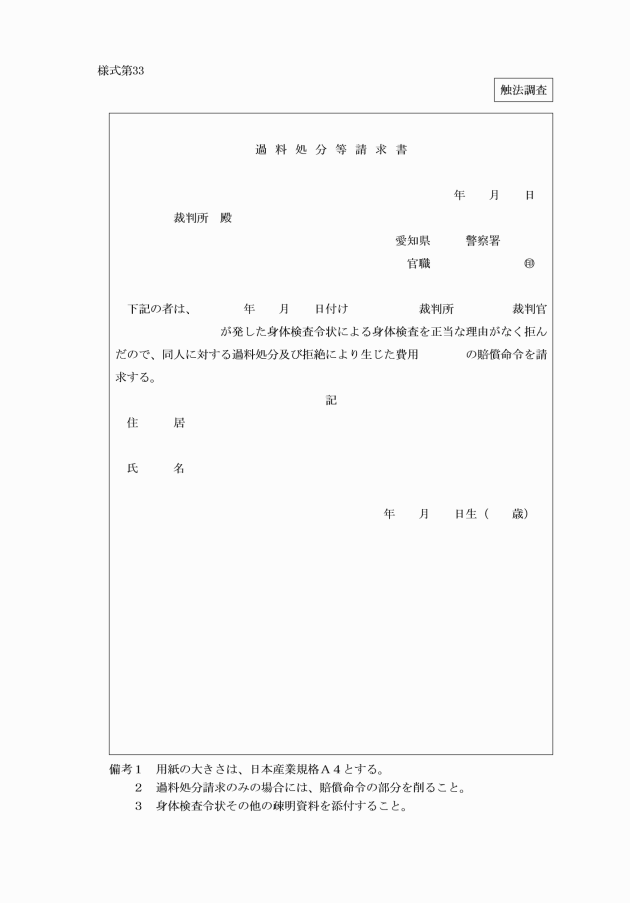

モ 過料処分等請求書(様式第33)

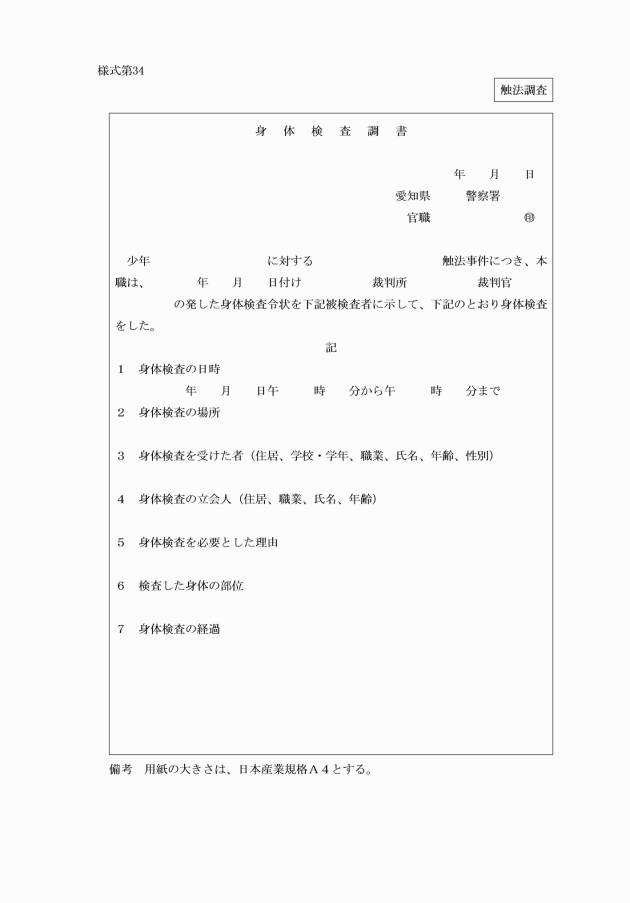

ヤ 身体検査調書(様式第34)

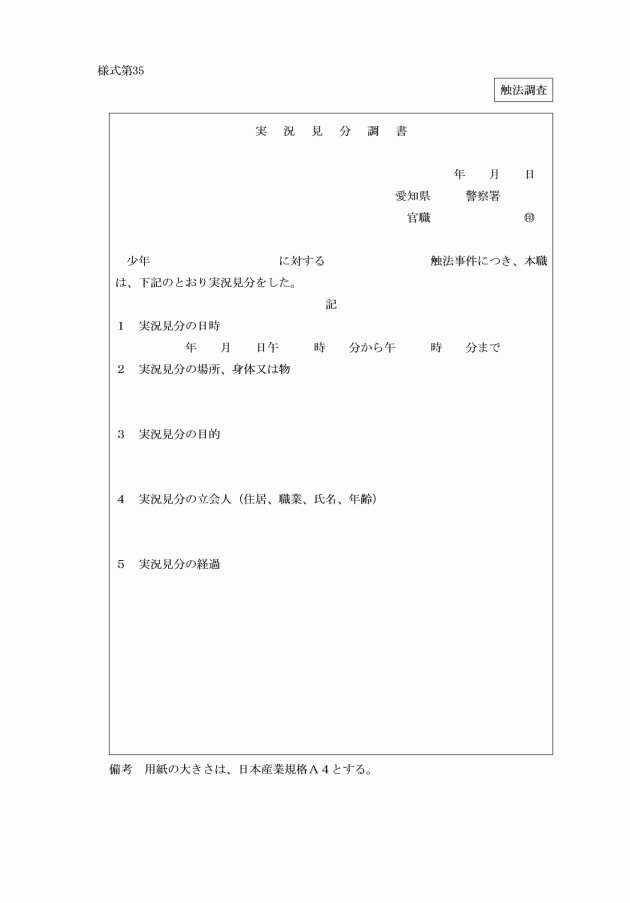

ユ 実況見分調書(様式第35)

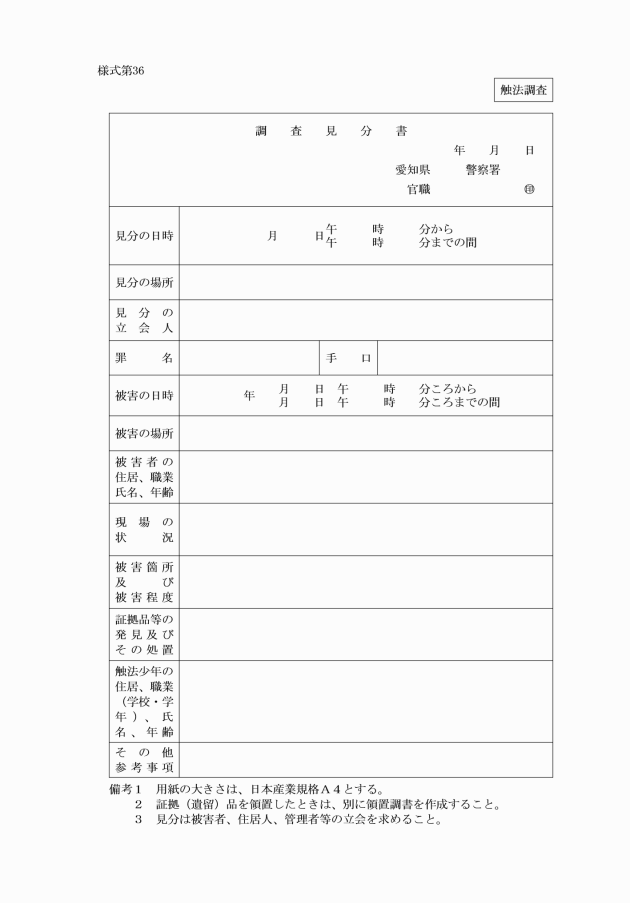

ヨ 調査見分書(様式第36)

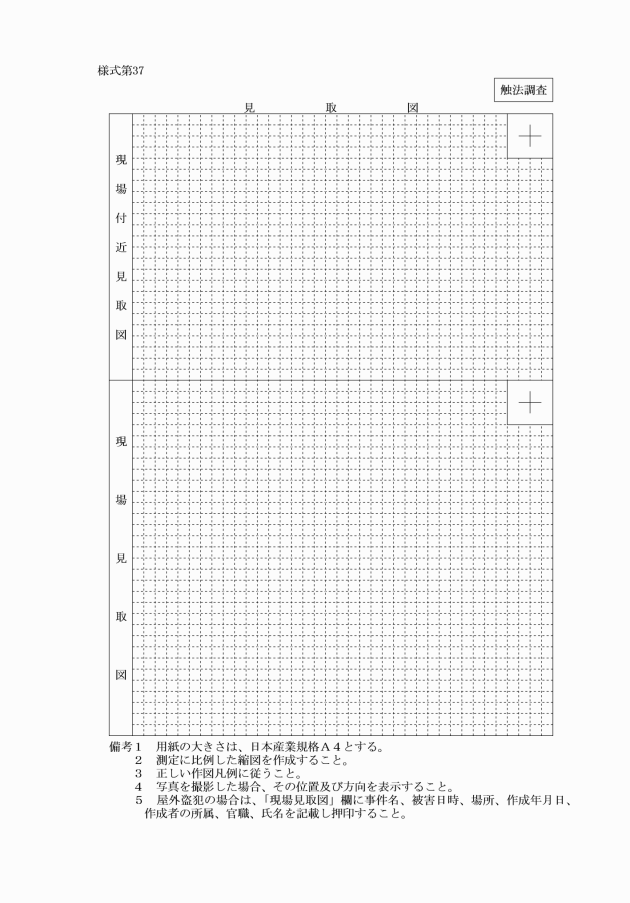

ラ 見取図(様式第37)

(3) 触法少年疑い者が任意提出書、還付請書、仮還付請書及び所有権放棄書(以下この(3)において「任意提出書等」という。)を作成するときは、触法少年疑い者の年齢、知能等に応じた平易な言葉を用い、各書類の意義等について丁寧に説明するとともに、任意提出書等には、当該触法少年疑い者の署名及び押印又は指印(以下「署名押印等」という。)を求めるものとする。また、事情聴取に立ち会い、又は任意提出書等の内容を確認した保護者等その他の立会人がある場合には、当該保護者等その他の立会人にも署名押印等を求めるものとする。

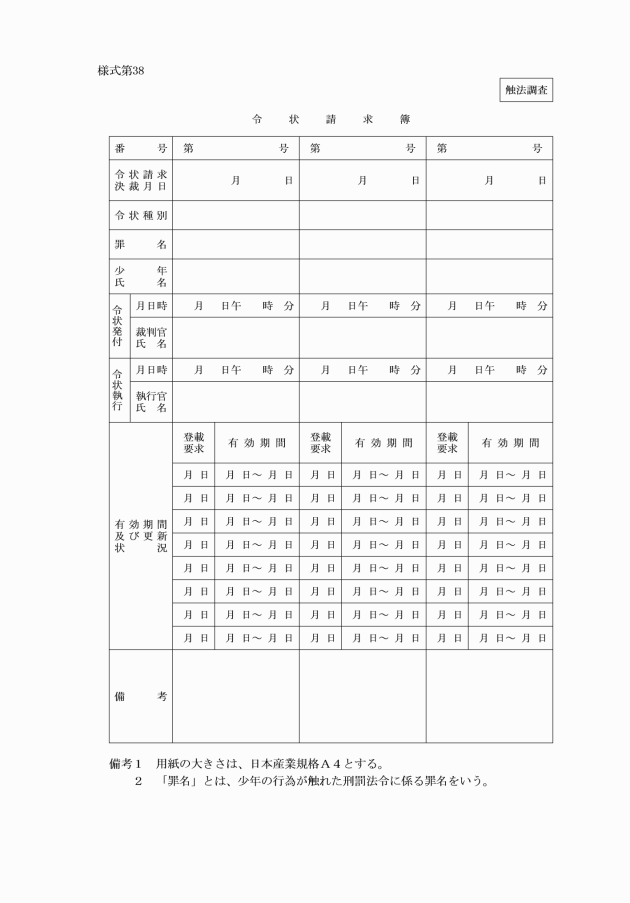

6 第39条の7(令状の請求)関係

7 第39条の8(警察本部長又は主管部長の指揮)関係

(1) 第1項に規定する事件については、当該事件の重要性、社会的反響等を勘案して、本部長による直接指揮は必要なく、当該事件の指揮に当たることを本部長が主管部長に委ねた場合は、主管部長が当該事件の指揮に当たるものとする。

(2) (1)の主管部長指揮事件に該当するかどうかの判断は、あらかじめ画一的に事件区分を規定することは困難であることから、過去の事例等に基づき判断するものとする。

(3) 主管部長は、指揮伺いされた事件について、警察本部長が直接指揮する事件に該当すると判断したときは、速やかに警察本部長の指揮を受けるものとする。

8 第40条(強制捜査の後に触法少年事件であることが判明したときの措置)関係

(1) 第1項の規定により少年を釈放した場合においても、逮捕手続書及び弁解録取書を作成し、逮捕手続の過程を明確にするほか、釈放の理由を捜査報告書等により明らかにしておくものとする。

(2) 少年を緊急逮捕した場合には、釈放した後であっても、緊急逮捕状の請求をするものとする。また、その場合には、逮捕手続書に釈放した旨を記載しておくものとする。

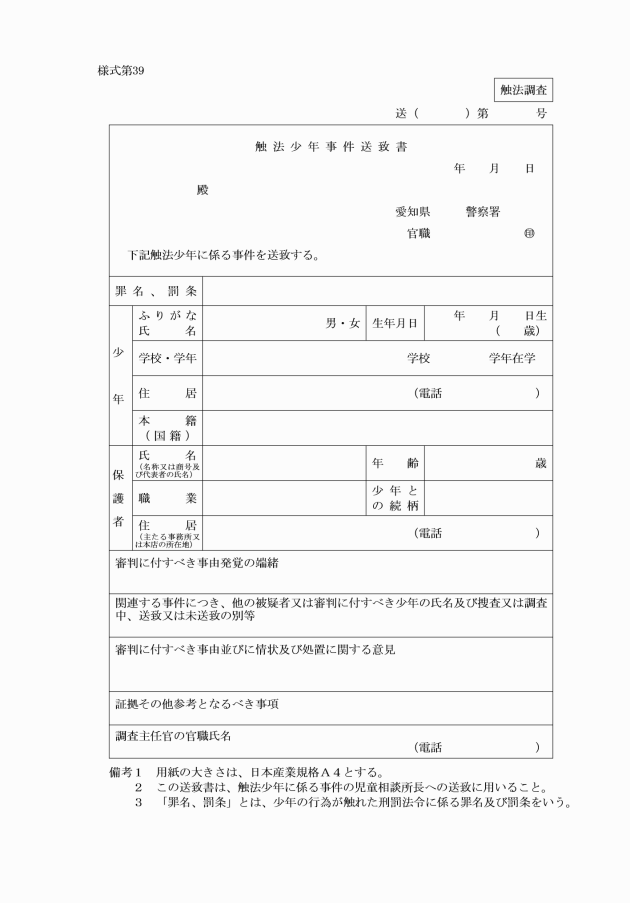

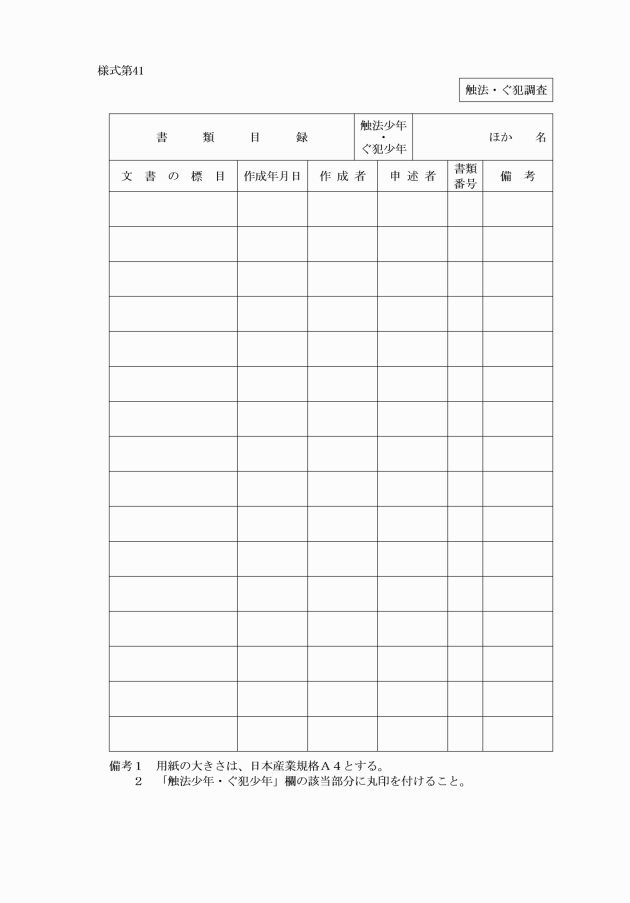

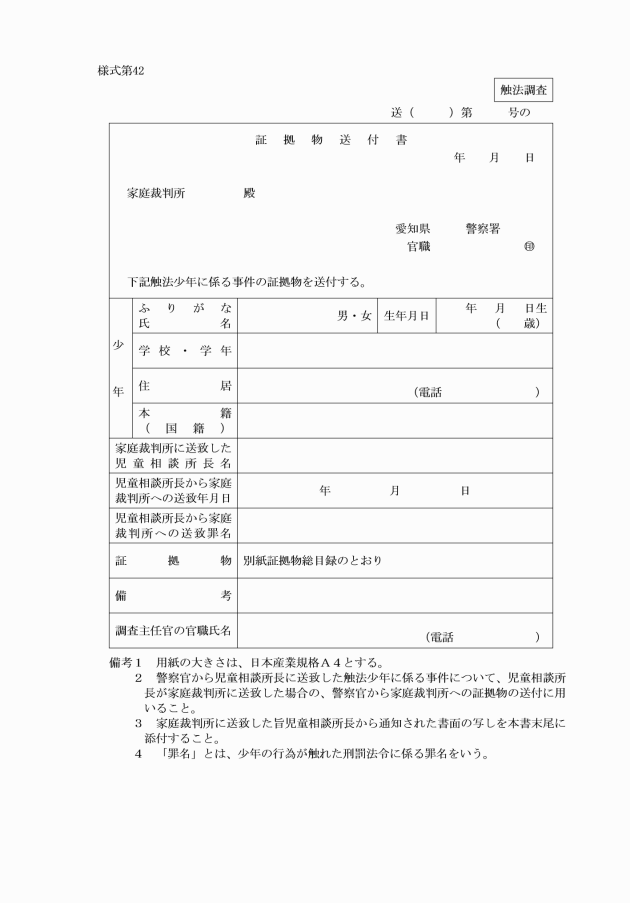

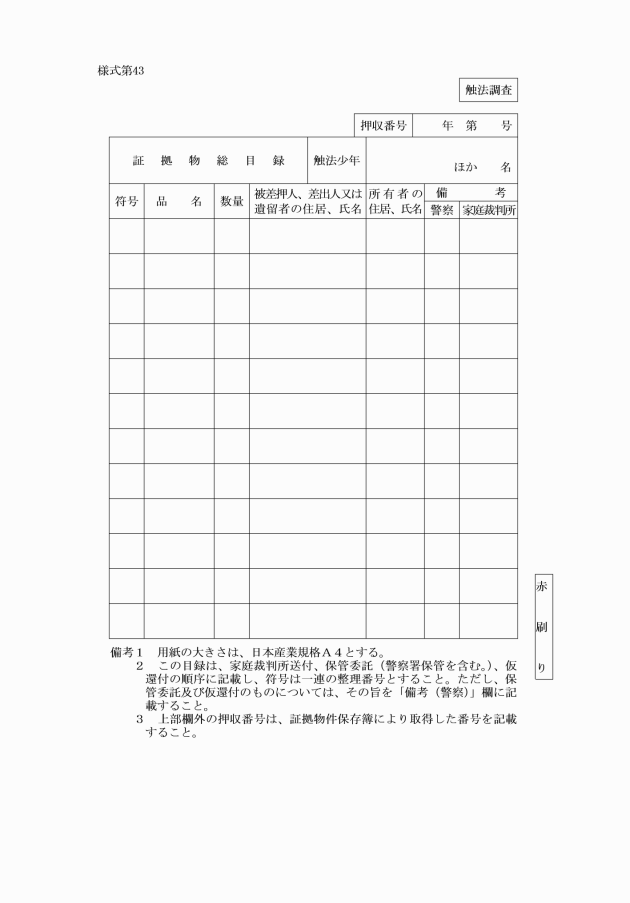

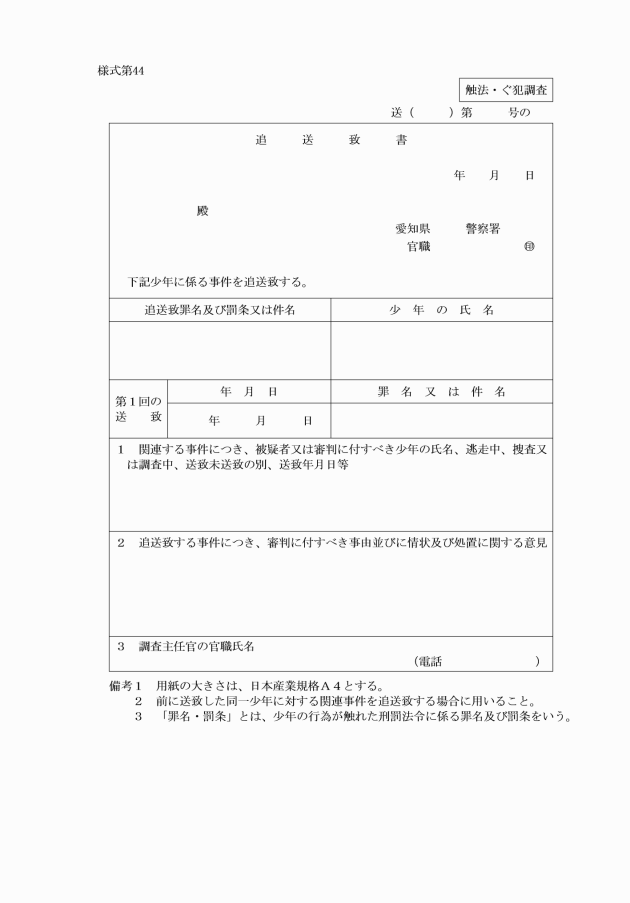

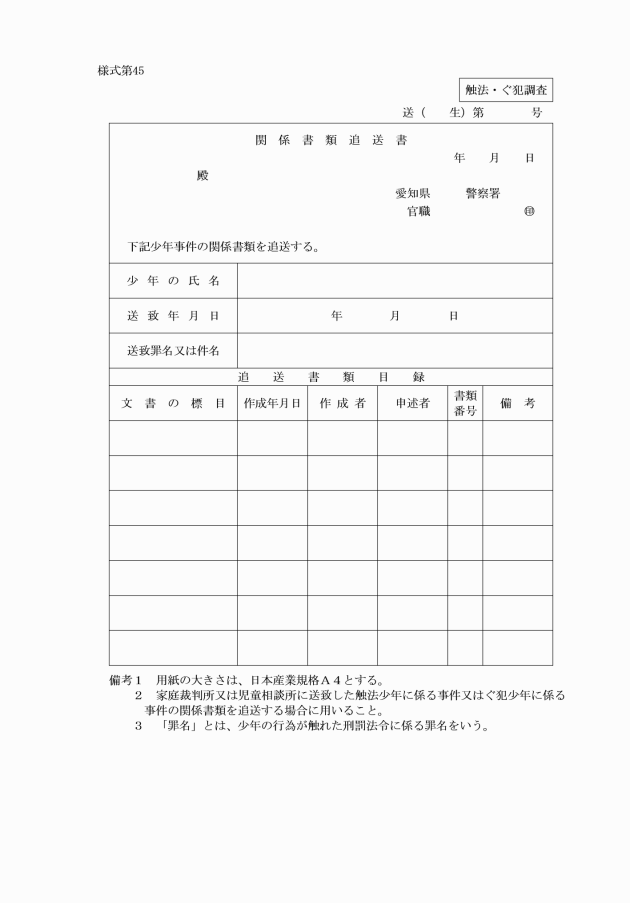

9 第41条(触法少年事件の送致又は通告)関係

なお、証拠物関係書類については、原本をつづるものとする。

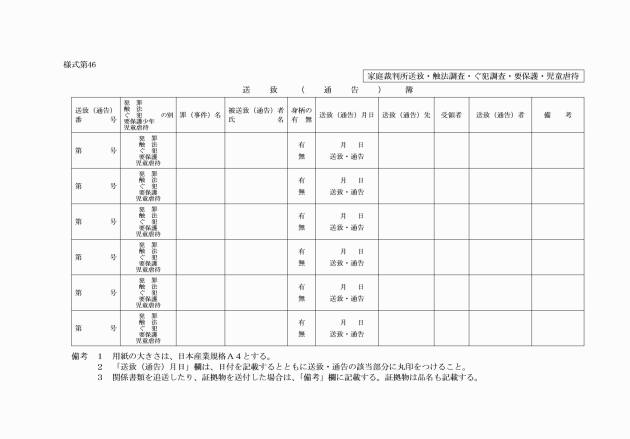

(4) 触法少年事件を送致し、若しくは通告し、又は証拠物を送付する場合は、送致(通告)簿(様式第46)に必要事項を記載し、その経過を明らかにしておかなければならない。

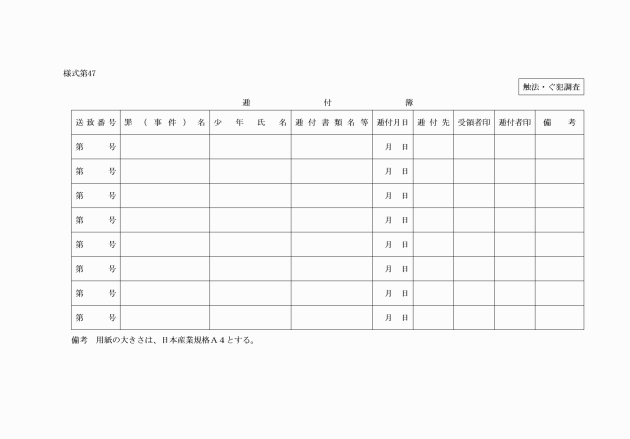

(5) 関係書類追送書により関係書類を追送する場合及び調査概要結果通知書により児童相談所に通知する場合は、逓付簿(様式第47)に必要事項を記載し、その経過を明らかにしておかなければならない。

なお、調査概要結果通知書の作成名義は所属長又はこれに代わるべき者とし、同名義者がこれに署名押印するものとする。

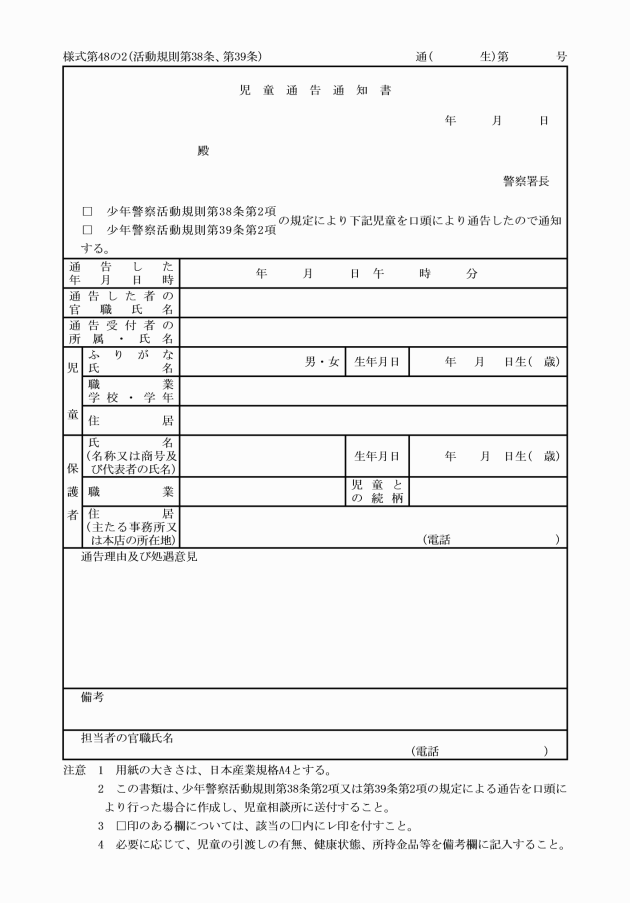

(7) 第2項の「急を要し、児童通告書を作成して通告するいとまがないとき」とは、少年を一時保護するため、直ちに通告しなければならない場合をいう。

(8) 触法少年事件の送致又は通告先である児童相談所の機関名について、自治体が条例又は規則により個別に名称を定めている場合は、その名称を用いるものとする。

(9) 配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者又は当該被害者と同一の住所を有する者として、市町村(特別区を含む。)、国土交通省及び軽自動車検査協会において住民基本台帳閲覧制限等(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に係る措置要領の制定(平成13年生総・務住・地総・刑一発甲第162号)に定める住民基本台帳閲覧制限等をいう。以下同じ。)の支援措置が執られている者に係る個人情報を含む触法少年事件について、送致、追送致若しくは追送(以下「送致等」という。)し、又は通告する場合は、触法少年事件送致書、追送致書、関係書類追送書又は児童通告書の右上部欄外に、 の標示を朱書きすること。

の標示を朱書きすること。

(10) 触法少年事件を送致し、又は通告するに当たっては、家庭裁判所及び児童相談所との連携を密にし、これを進めなければならない。

10 第42条(関係書類の作成)関係

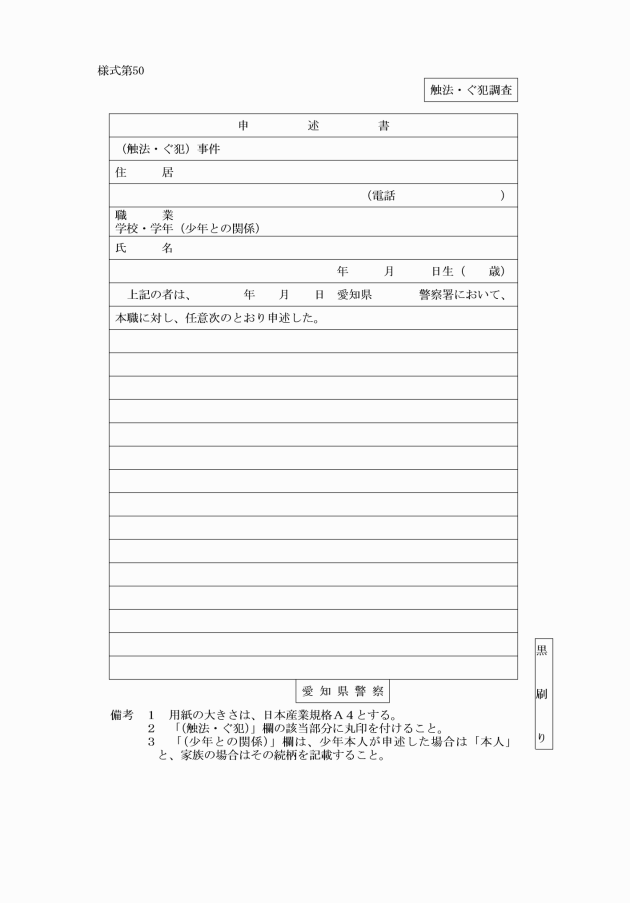

(2) 触法少年疑い者の申述書を作成する場合は、触法少年疑い者の年齢、知能等に応じた平易な言葉を用いるとともに、当該触法少年疑い者の署名押印等を求めるものとする。また、事情聴取に立ち会い、又は申述書の内容を確認した保護者等その他の立会人がある場合には、当該保護者等その他の立会人にも署名押印等を求めるものとする。

(3) 触法少年疑い者と他の被疑者とが共犯関係にある場合は、当該触法少年疑い者は、他の被疑者に関する捜査上の参考人となるので、参考人供述調書を作成するものとする。この場合において、当該触法少年疑い者を児童相談所に通告するときは、既に作成した参考人供述調書の謄本を申述書又は答申書に代えて使用することができるものとする。

(4) 答申書は、触法少年疑い者又は関係者自身が作成するものであることから、任意の様式とする。

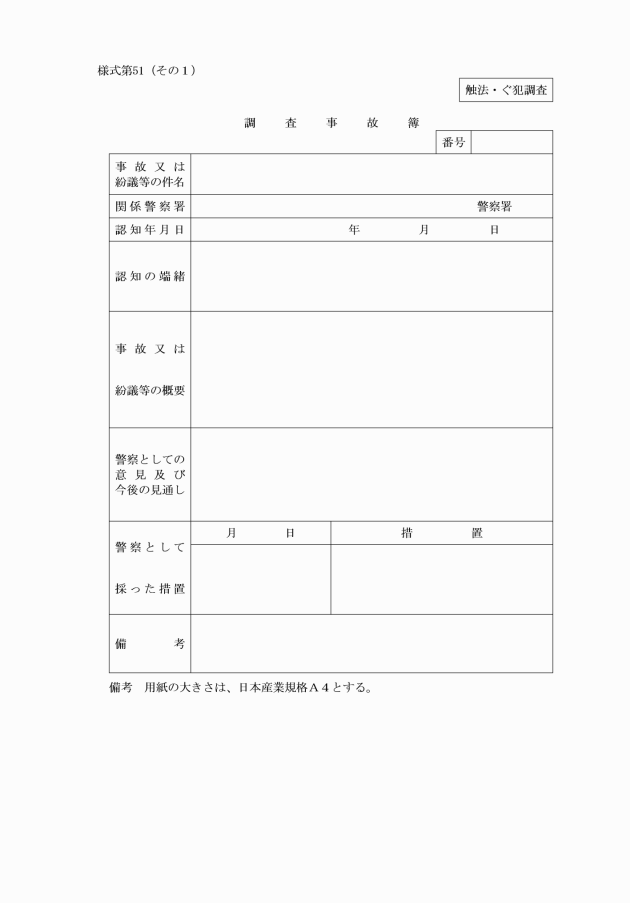

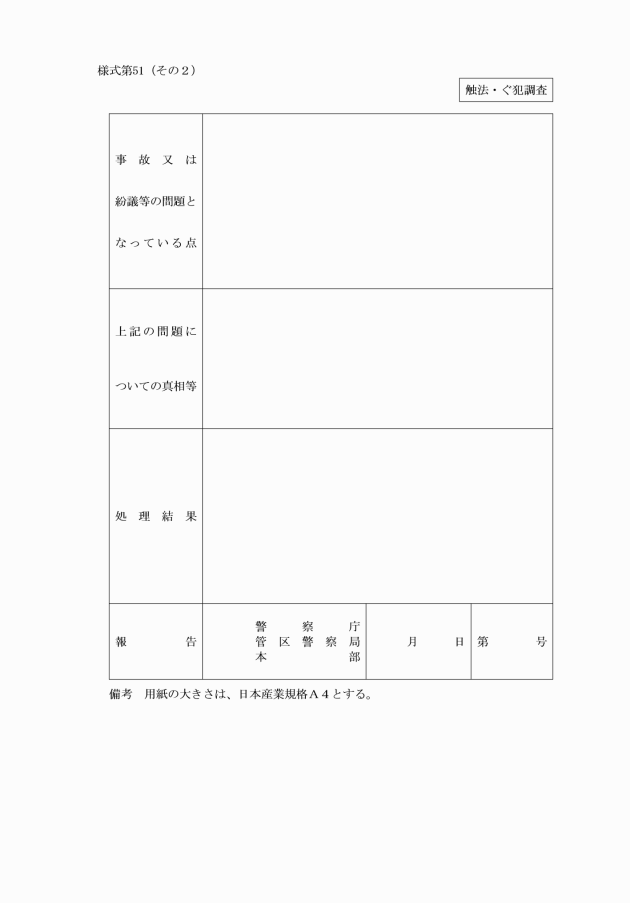

(5) 令状又は許可状による捜索、差押え、身体検査、検証及び鑑定の処分に関する事故、その他触法調査に関する紛議等があった場合は、調査事故簿(様式第51)を作成し、その経緯及び措置等を明らかにしておかなければならない。

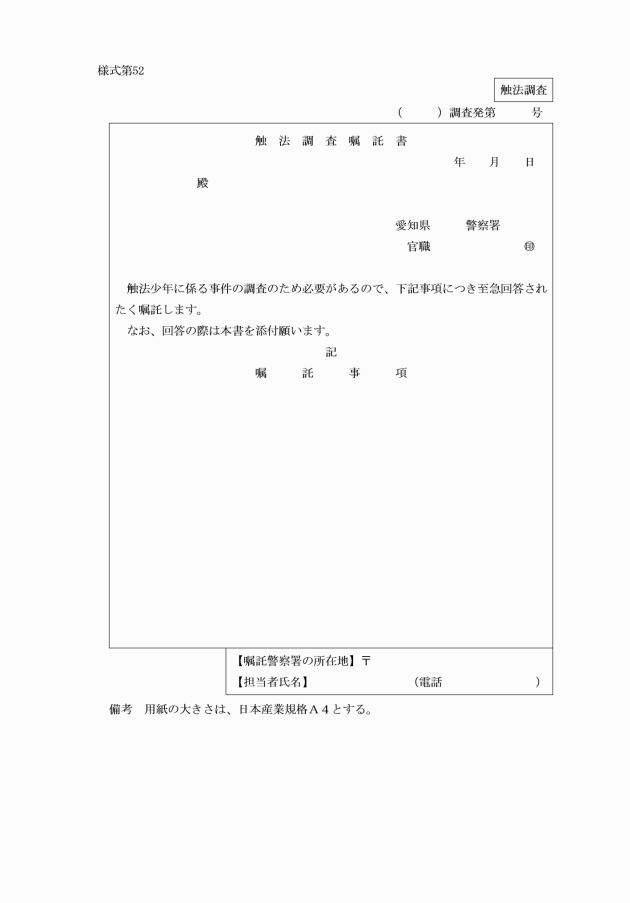

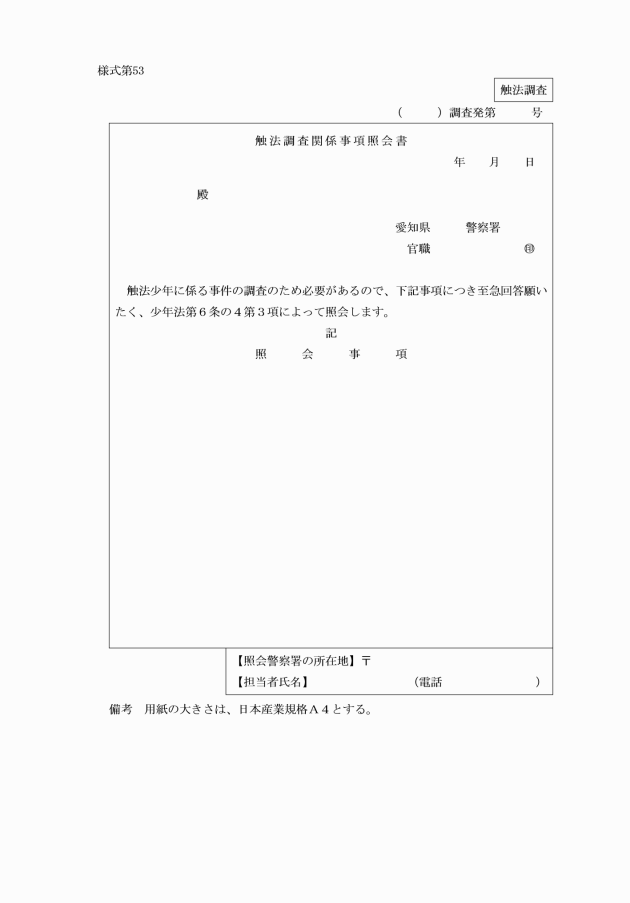

(6) 触法調査に当たって他の都道府県警察に対して調査の協力を求める必要があるときは、触法調査嘱託書(様式第52)により行うものとする。

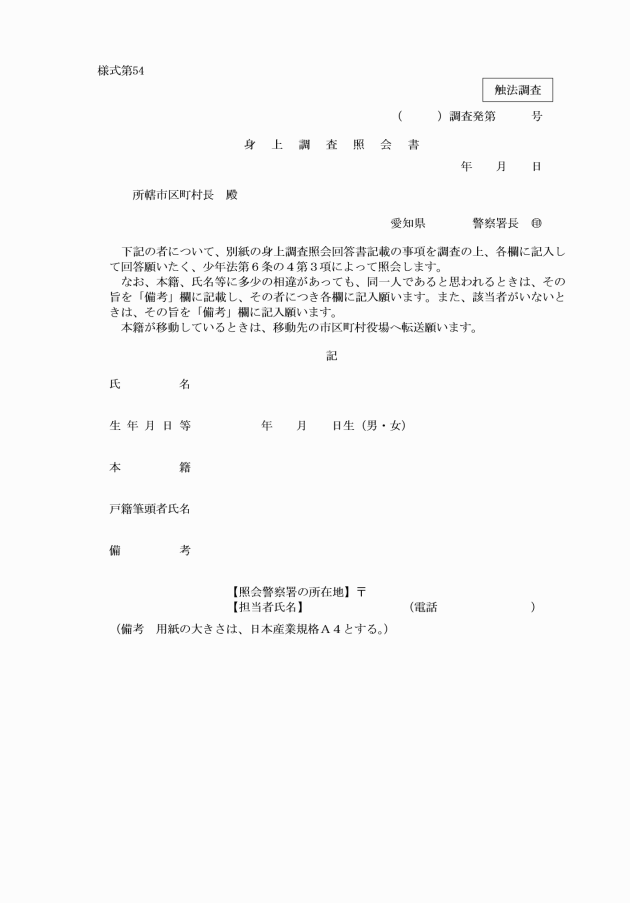

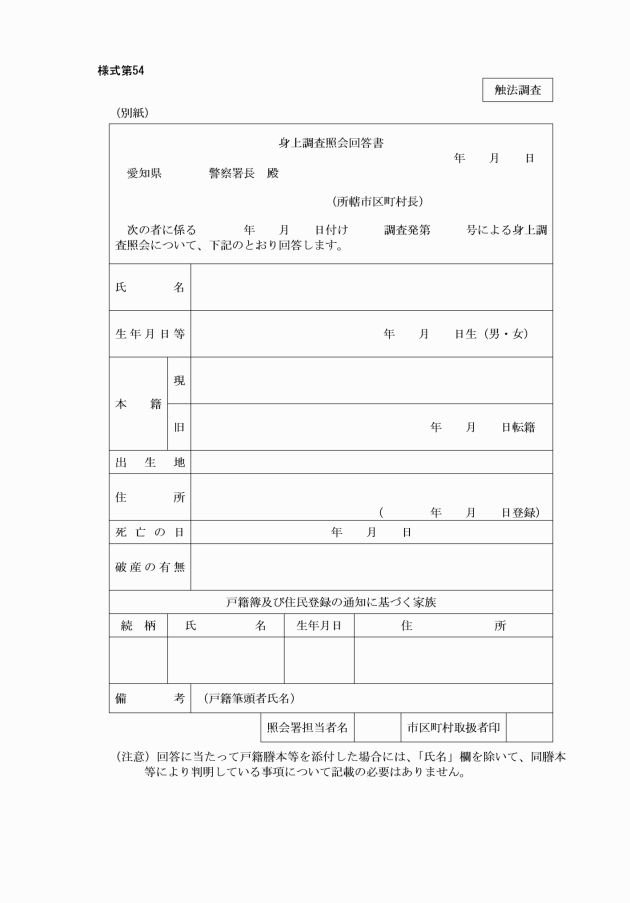

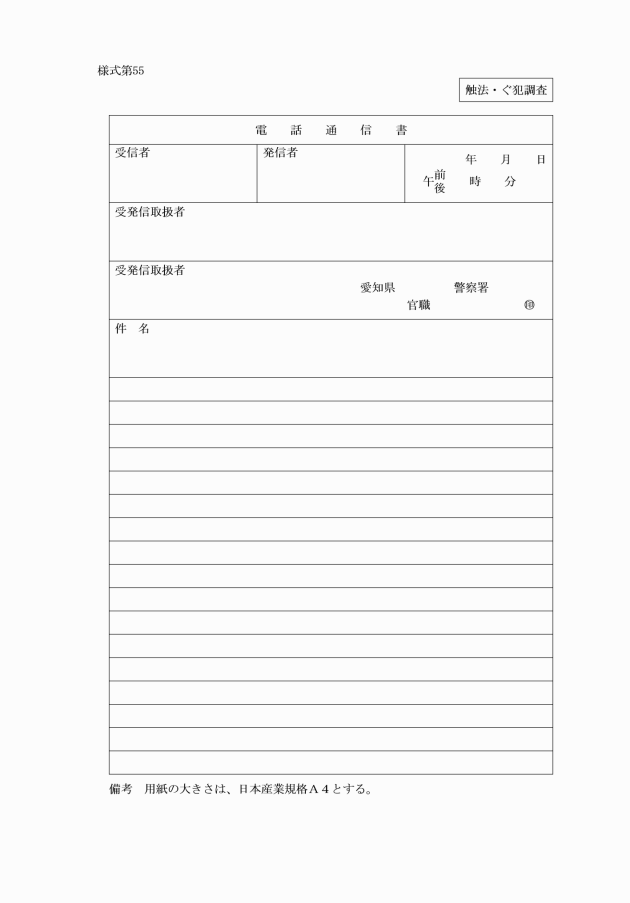

(8) 触法調査に当たって電話により各種照会又は回答を取り扱ったときは、必要により電話通信書(様式第55)を作成し、その受発信内容を明らかにしておくものとする。この場合において、「受発信取扱者」欄は、「受」又は「発」のいずれか該当する方を○で囲むものとする。

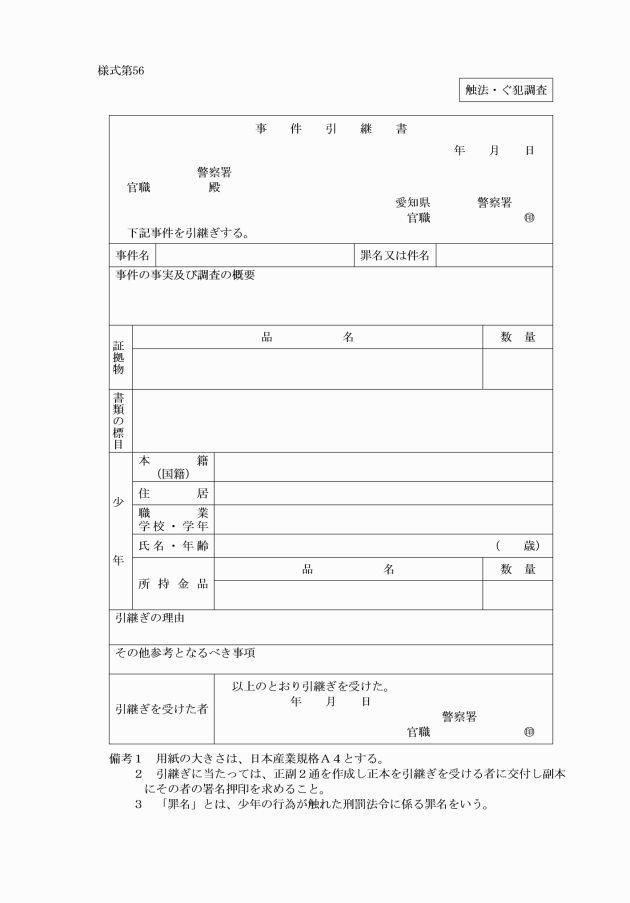

(9) 触法少年事件を他の警察署に引き継ぐ場合は、事件引継書(様式第56)により行うものとする。

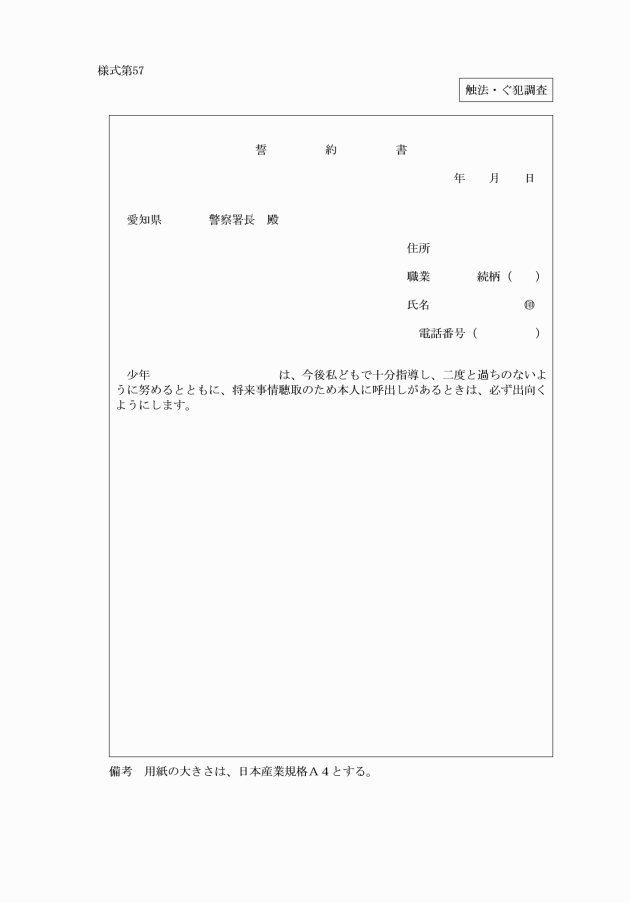

(10) 触法少年疑い者を帰宅等させる場合で、再度事情聴取のため呼出しをする必要があるときは、当該保護者等から誓約書(様式第57)の提出を求めるものとする。

(11) 触法少年疑い者の申述書その他関係書類を作成するに当たっては、当該触法少年疑い者に対し、当該書類の記載内容等について分かりやすく説明するとともに、記載内容の変更等を申し立てる機会を十分に与えなければならない。

11 第44条の2(指導教養)関係

署長等は、指導教養の充実を図るため、当該指導教養を実施する警察官等の専門性の向上、教養資料の整備・活用、学識経験者等による講義の実施等に努めるものとする。

第8 第8章(ぐ犯調査)関係

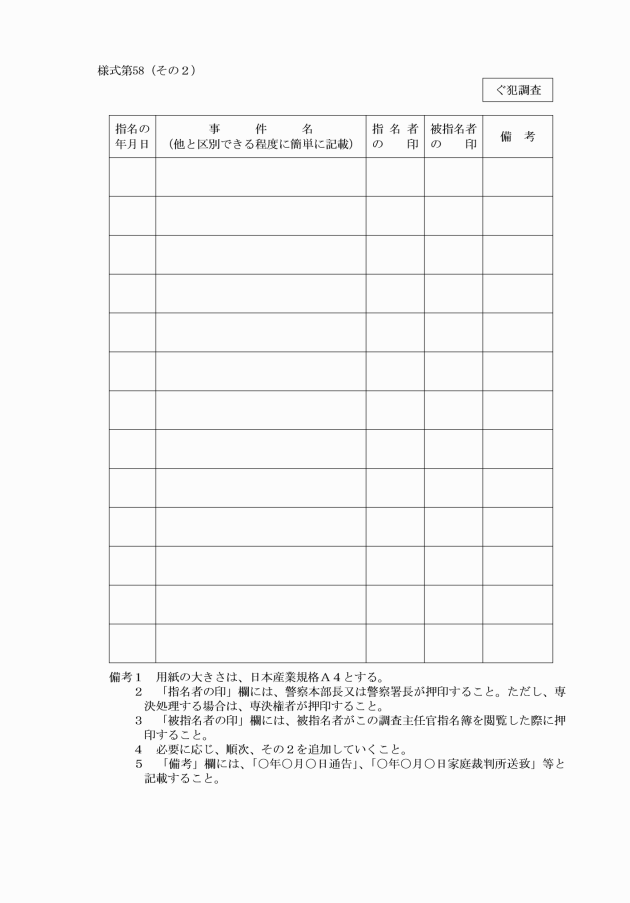

1 第45条(調査主任官)関係

(1) ぐ犯調査の調査主任官の指名は、調査主任官指名簿(様式第58)により行い、指名を受けた者がいつでも閲覧できる状態にしておくものとする。また、調査主任官の指名に当たっては、指名され得る者をあらかじめ指名しておくのではなく、その都度行うものとする。

(2) 第7の2の(2)の規定は、ぐ犯調査の調査主任官の指名について準用する。

2 第45条の2(質問)関係

ぐ犯調査における呼出しをするための呼出簿及び呼出状の様式は、触法調査におけるそれと同じ様式とする。

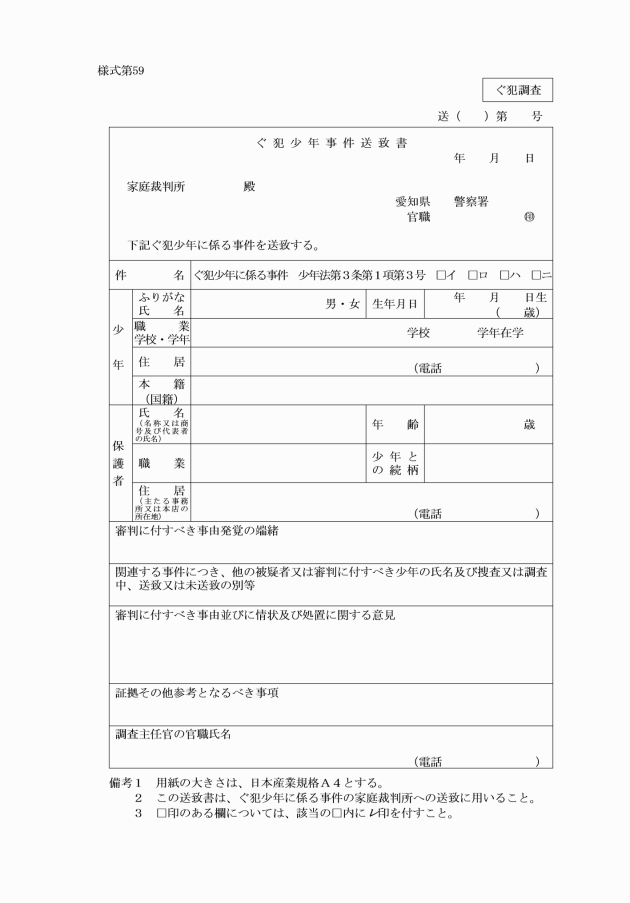

3 第45条の3(ぐ犯少年事件の送致又は通告)関係

(2) ぐ犯少年事件を家庭裁判所へ追送致する場合は追送致書により、ぐ犯少年事件の関係書類を家庭裁判所に追送する場合は関係書類追送書により行うものとする。

(3) ぐ犯少年事件を送致し、又は通告する場合は、送致(通告)簿に必要事項を記載し、その経過を明らかにしておかなければならない。

(4) 関係書類追送書により関係書類を追送する場合は、逓付簿に必要事項を記載し、その経過を明らかにしておかなければならない。

(5) ぐ犯少年事件の通告先である児童相談所の機関名について、自治体が条例又は規則により個別に名称を定めている場合は、その名称を用いるものとする。

(6) 住民基本台帳閲覧制限等の支援措置が執られている者に係る個人情報を含むぐ犯少年事件について、家庭裁判所に送致等し、又は児童相談所に通告する場合は、ぐ犯少年事件送致書、追送致書、関係書類追送書又は児童通告書の右上部欄外に、 の標示を朱書きすること。

の標示を朱書きすること。

4 第46条(関係書類の作成)関係

(1) ぐ犯少年と認められる者の申述書を作成する場合は、ぐ犯少年と認められる者の年齢、知能等に応じた平易な言葉を用いるとともに、当該ぐ犯少年と認められる者の署名押印等を求めるものとする。また、事情聴取に立ち会い、又は申述書の内容を確認した保護者等その他の立会人がある場合には、当該保護者等その他の立会人にも署名押印等を求めるものとする。

(2) ぐ犯調査に関する紛議等があった場合は、調査事故簿を作成し、その経緯及び措置等を明らかにしておかなければならない。

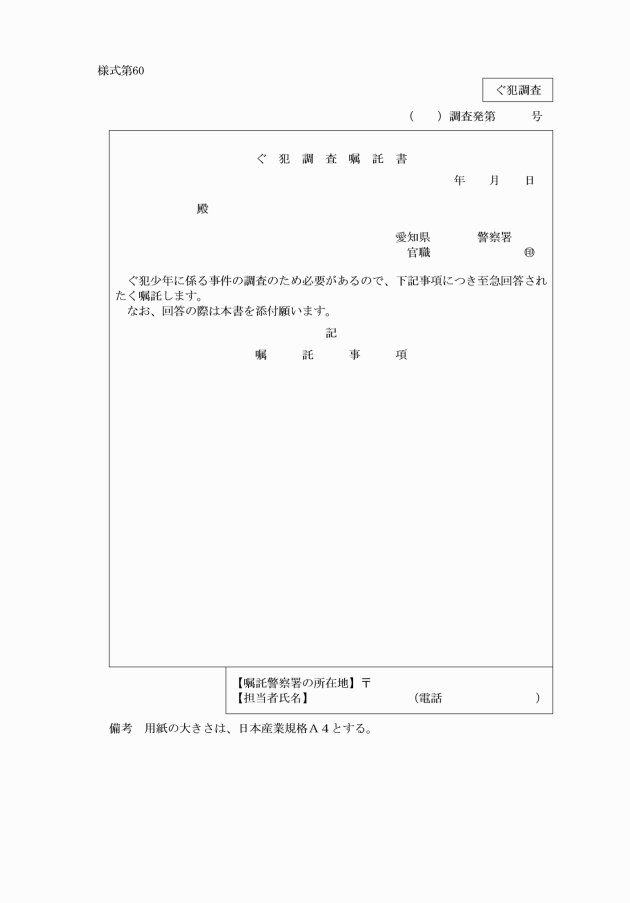

(3) ぐ犯調査に当たって他の都道府県警察に対して調査の協力を求める必要があるときは、ぐ犯調査嘱託書(様式第60)により行うものとする。

(5) ぐ犯調査に当たって電話により各種照会又は回答を取り扱ったときは、必要により電話通信書を作成し、その受発信内容を明らかにしておくものとする。この場合において、「受発信取扱者」欄は、「受」又は「発」のいずれか該当する方を○で囲むものとする。

(6) ぐ犯少年事件を他の警察署に引き継ぐ場合は、事件引継書により行うものとする。

(7) ぐ犯少年と認められる者を帰宅等させる場合で、再度事情聴取のため呼出しをする必要があるときは、当該保護者等から誓約書の提出を求めるものとする。

(8) ぐ犯少年と認められる者の申述書その他関係書類を作成するに当たっては、当該ぐ犯少年と認められる者に対し、当該書類の記載内容等について分かりやすく説明するとともに、記載内容の変更等を申し立てる機会を十分に与えなければならない。

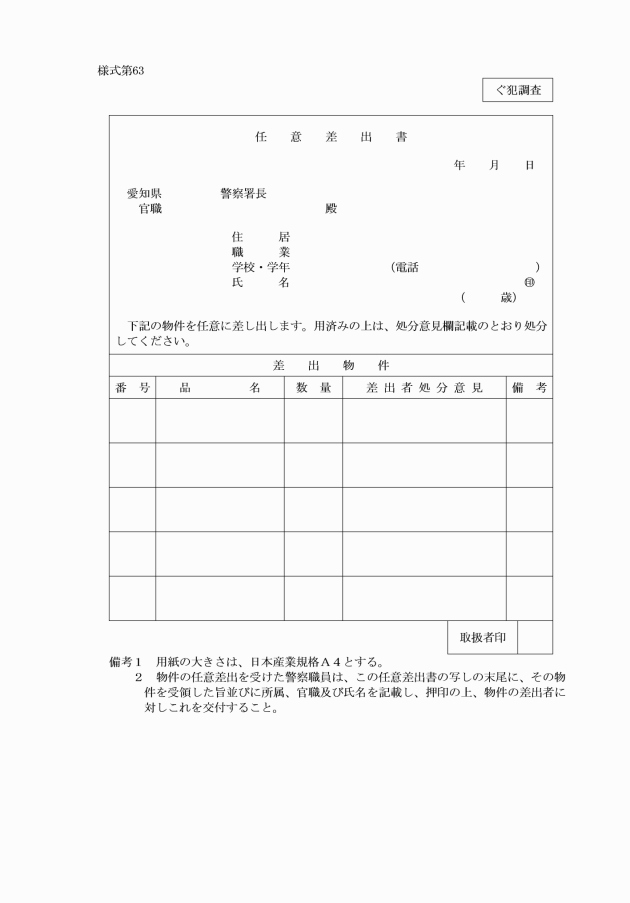

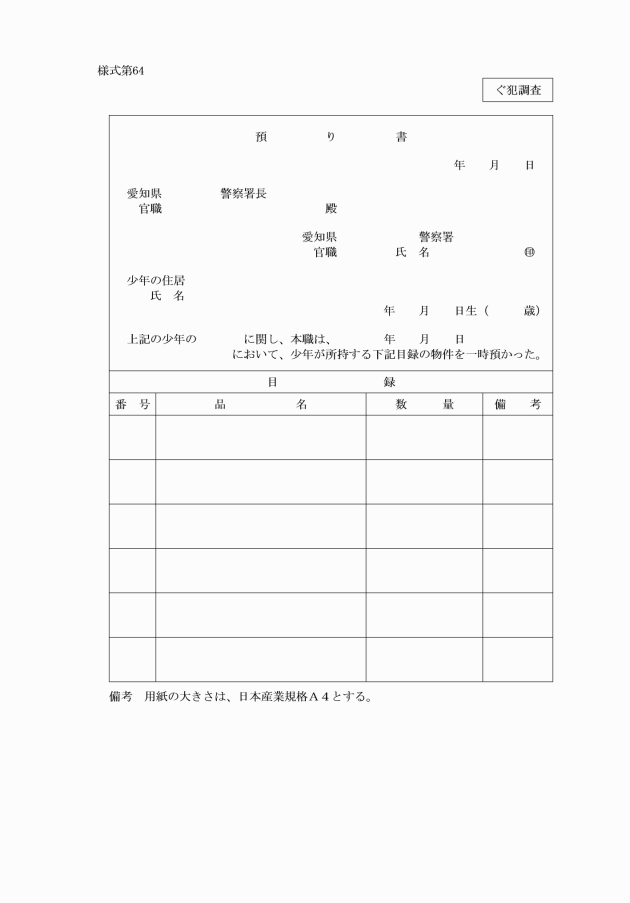

5 第49条(所持物件の措置)関係

(2) ぐ犯少年と認められる者以外の者から任意差出書により物件の提出を受けた場合は、その提出者に任意差出書の写しを交付するなどして、そのてん末を明らかにしておくものとする。なお、この条にいう任意差出書は、司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年最高検企第54号)及び様式第12に規定する任意提出書とは異なるものであることに留意すること。

6 第50条(指導教養)関係

第7の11の規定は、ぐ犯調査に係る指導教養について準用する。

第9 第9章(不良行為少年についての活動)関係

第51条(不良行為少年の補導等)関係

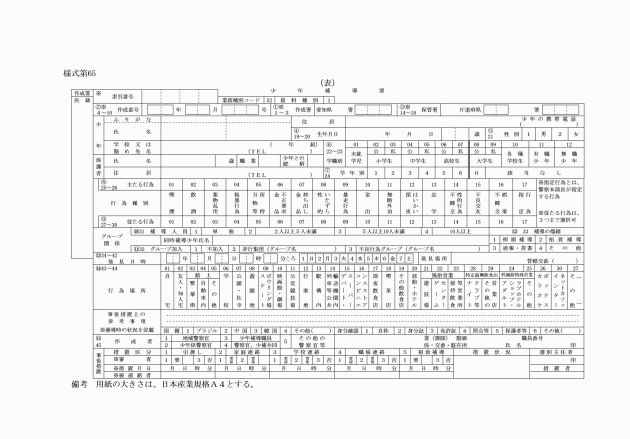

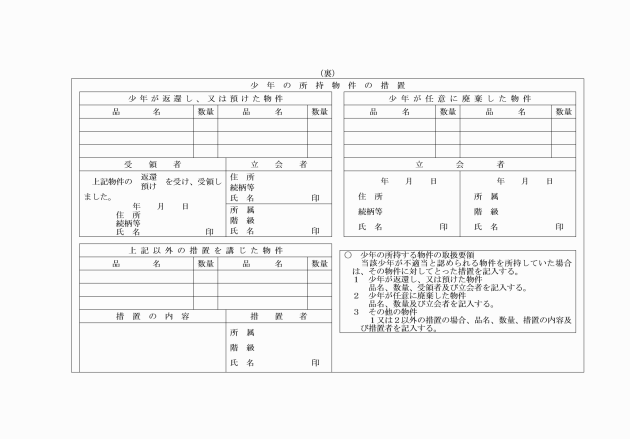

(1) 保護者等への連絡を要する不良行為少年を補導した場合は、少年補導票(様式第65)を作成し、所属長に報告するものとする。ただし、少年相談に係る不良行為少年については助言とみなし、少年補導票の作成を省略することができる。

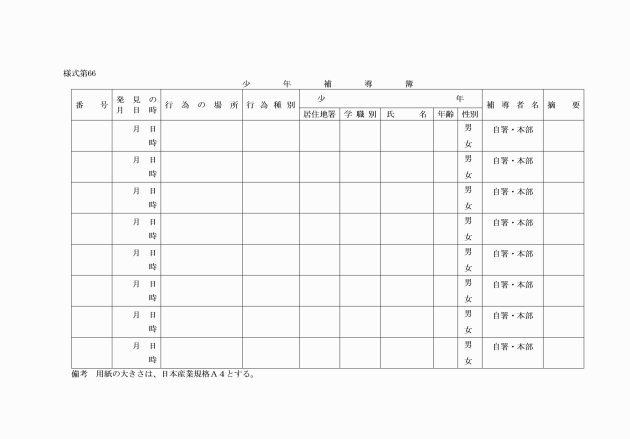

なお、少年補導票を作成したときは、少年補導簿(様式第66)に必要事項を記載しておくものとする。

(2) 学校又は職場の関係者への連絡は、そこに不良行為の原因があるなど指導を促すことが必要である場合に限るものとする。

第10 第10章(少年の保護のための活動)関係

1 第52条(被害少年の支援等)関係

第2項の「継続的な支援」とは、現場における助言、児童相談所等の関係機関の紹介、再び被害に遭うことを防止するための指導及び助言等をいう。

2 第54条(福祉犯の被害少年の保護等)関係

第2項の「当該事件の連絡等の必要な措置」とは、行政機関に対し、当該事件について連絡し、必要な行政処分等を促すことのほか、関係する業界団体に対し、再発防止のための自主的な取組を働き掛けたり、地域住民に対する広報啓発活動を行うこと等の活動をいう。

(1) 要保護少年及び児童虐待を受けたと思われる児童を通告する場合は、送致(通告)簿に必要事項を記載し、その経過を明らかにしておかなければならない。

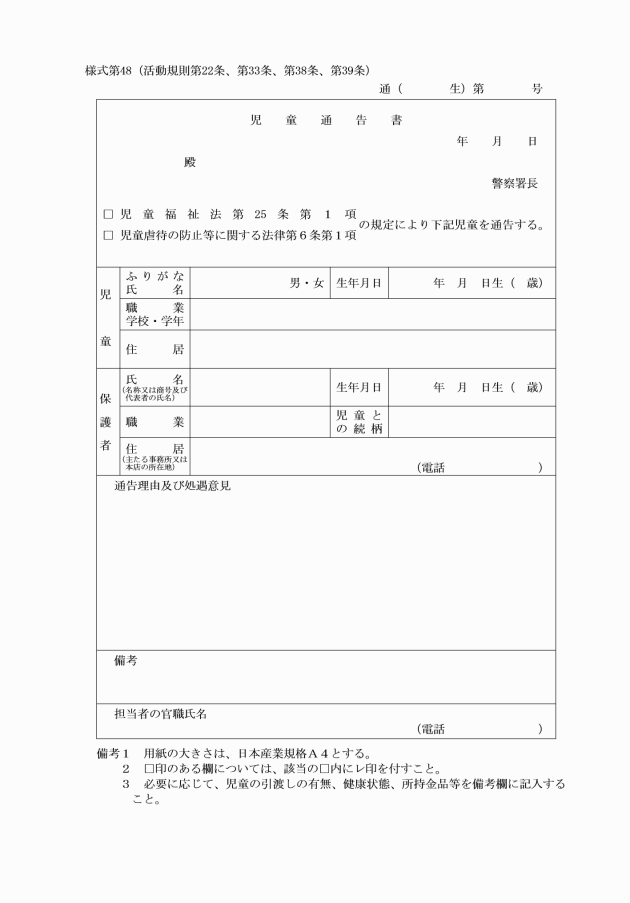

(2) 口頭による通告を行うときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条第1項の規定による通告を口頭により行うことを告げ、児童通告書の記載事項を確実に伝達するとともに、時機を失することなく、児童通告通知書を児童相談所に送付するものとする。

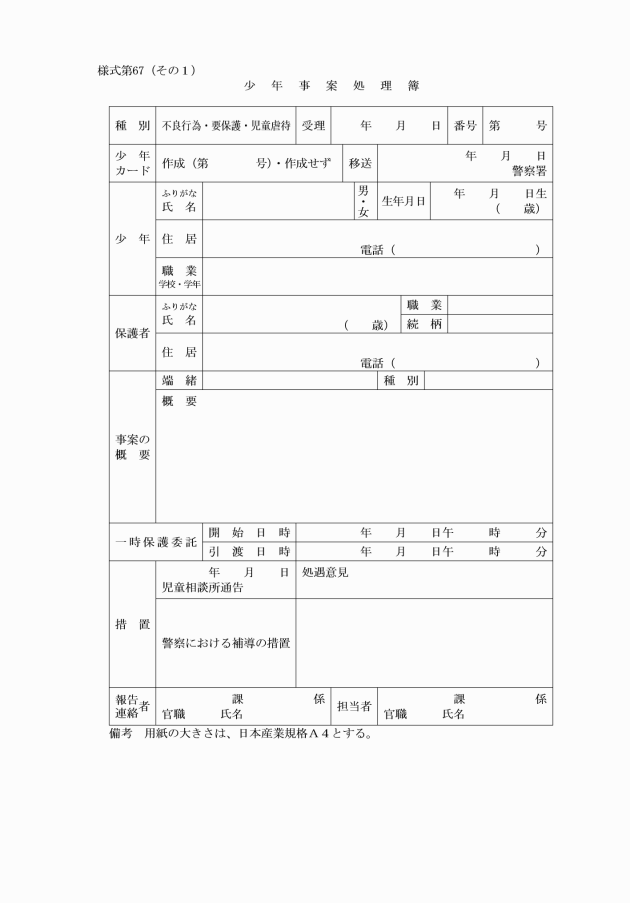

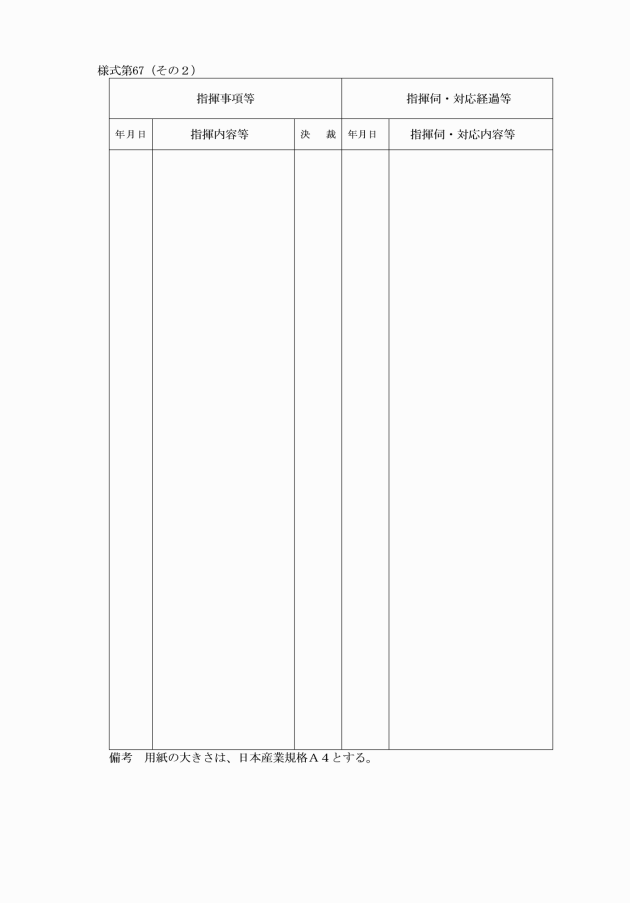

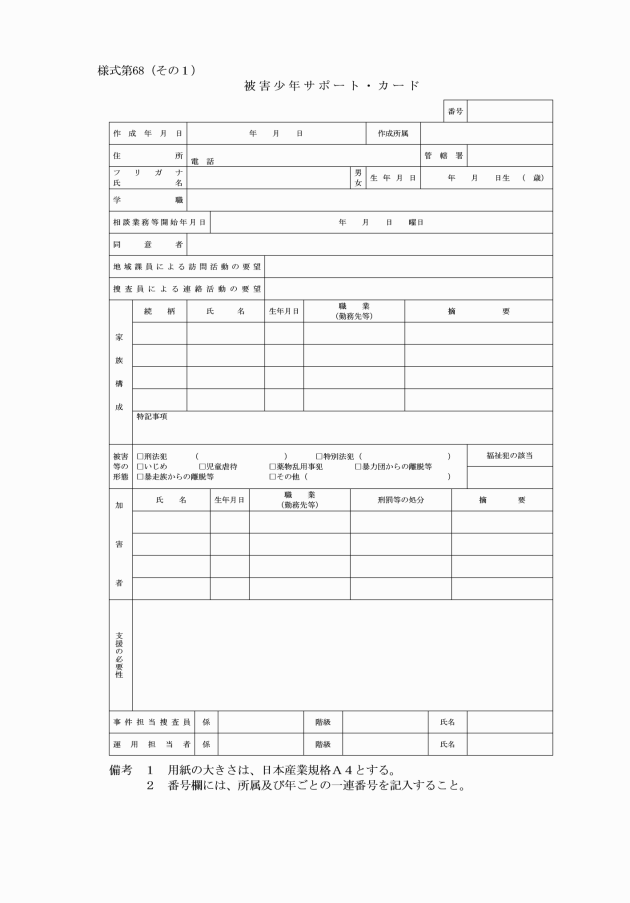

4 第56条(少年事案処理簿等)関係

〔平15生少・生非発甲156号平16生非発甲73号平20生非・生少発甲38号平22生少発甲55号平23刑総発甲141号平24生非発甲106号平25生非発甲23号平28生保・生少・生非・刑総発甲27号同務警発甲70号平29刑総発甲102号平30務警発甲56号平31生少発甲37号令元生少発甲85号令2生少発甲58号令3生少発甲34号・本記一部改正〕

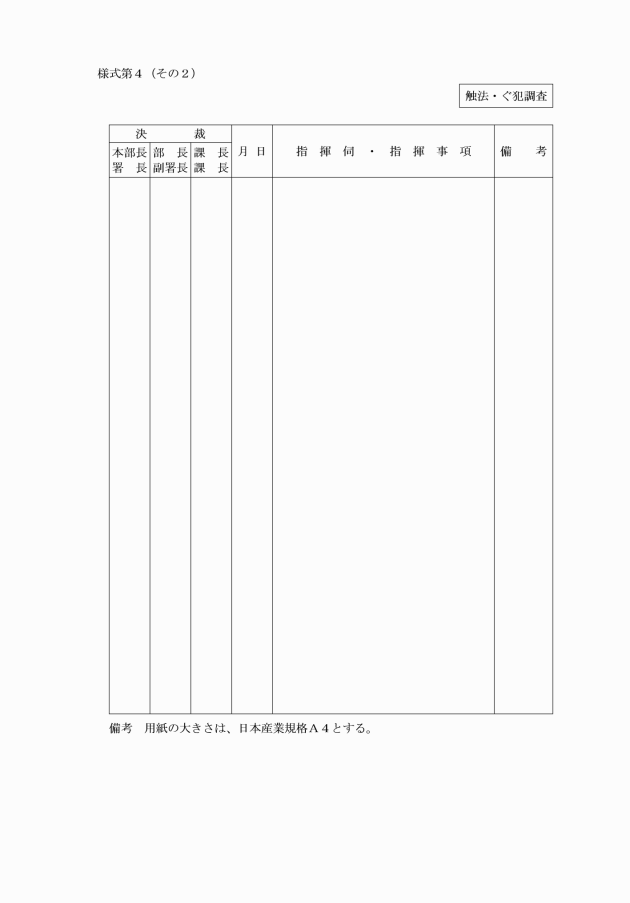

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正令2生少発甲58号・旧様式第3一部改正〕

〔令2生少発甲58号・本様式追加〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式全部改正、平24生総発甲84号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

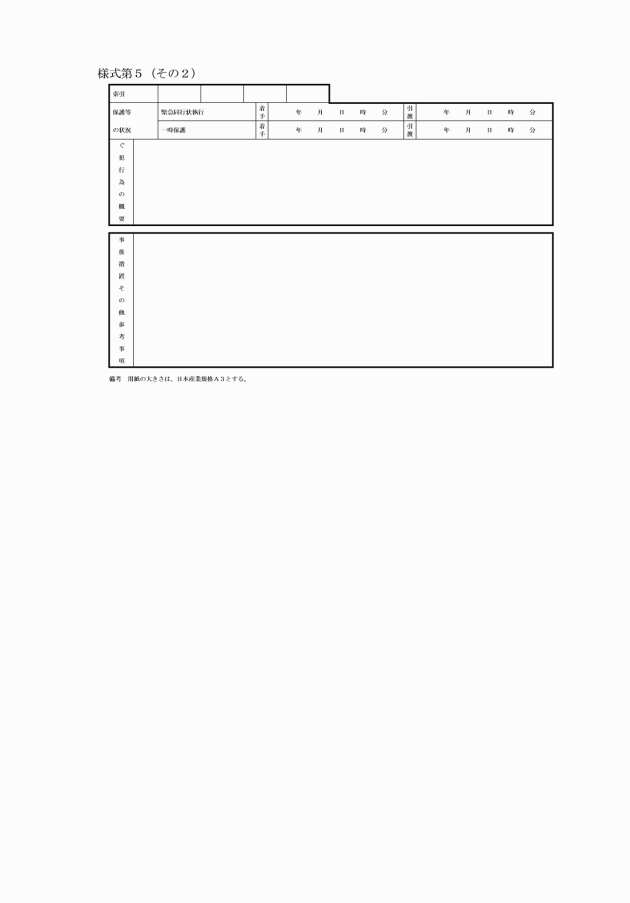

〔平20生非・生少発甲38号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

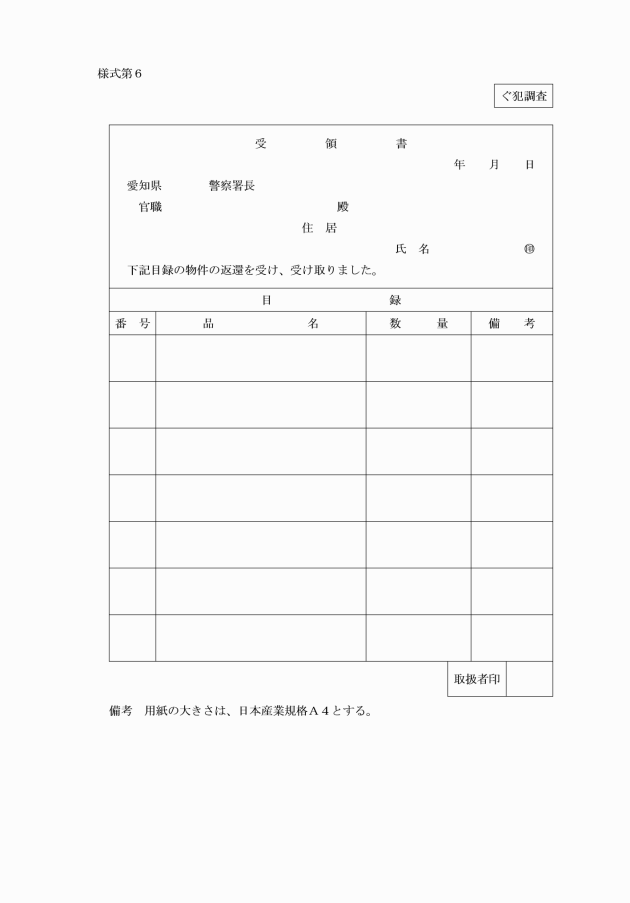

〔平15生少・生非発甲156号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式全部改正、令元務警発甲93号同生少発甲178号令4生少発甲13号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式全部改正、令元務警発甲93号同生少発甲178号令4生少発甲13号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、平24生非発甲106号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平24生非発甲106号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、平24生非発甲106号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平24生非発甲106号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、平24生非発甲106号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号同生少発甲178号令4生少発甲13号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平24生非発甲106号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、平24生非発甲106号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平24生非発甲106号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平24生非発甲106号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、平24生総発甲84号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号同生少発甲178号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号同生少発甲178号令4生少発甲13号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号同生少発甲178号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、平24生総発甲84号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、平24生総発甲84号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、平20生少・生非発甲170号平28生少発甲223号平29生少発甲172号平31務警発甲54号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、令元務警発甲93号令3生少発甲34号・本様式一部改正〕

〔平20生非・生少発甲38号・本様式追加、平22生少発甲55号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平22生少発甲55号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

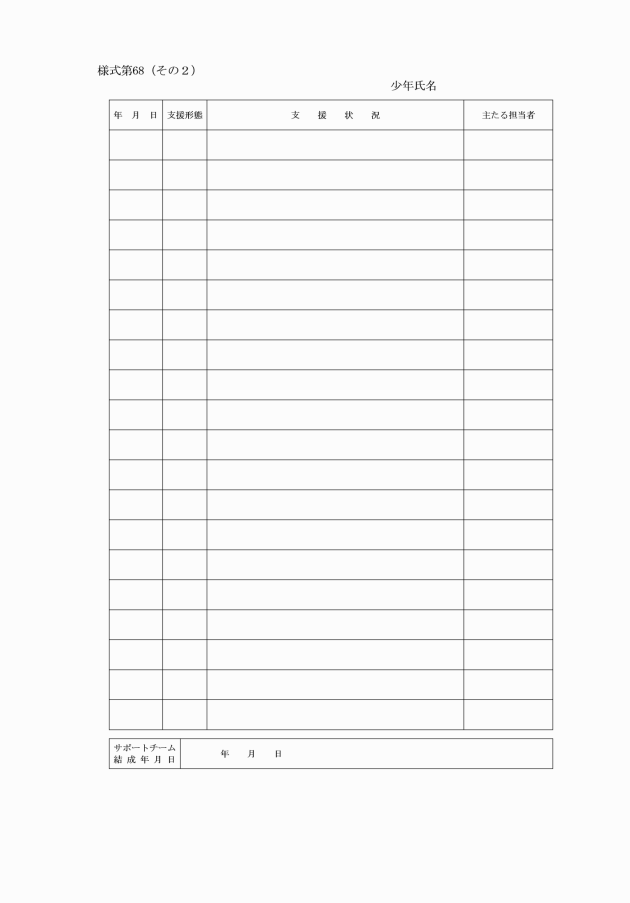

〔平22生少発甲55号・本様式追加〕