○愛知県警察新型インフルエンザ等対応業務継続計画の制定

令和2年12月16日

備災発甲第185号

この度、新型インフルエンザ等の感染症が国内でまん延した場合においても、必要な業務を継続するための体制を確保して警察の責務を果たすため、愛知県警察新型インフルエンザ等対応業務継続計画を別記のとおり制定し、令和3年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察新型インフルエンザ等対応業務継続計画

目次

第1 総則

1 目的

2 定義

3 実施方針等

4 被害想定

第2 実施体制

1 平素の体制

2 新型インフルエンザ等の国外発生期から小康期までの体制

第3 指揮系統の確保

1 意思決定権者等の感染リスクの軽減

2 意思決定権者等が出勤できない場合の措置

第4 業務の仕分け

1 優先度による業務の仕分け

2 人員計画

第5 新型インフルエンザ等の国内発生に備えた措置

1 平素の措置

2 新型インフルエンザ等の国外発生期における措置

第6 新型インフルエンザ等の国内発生早期及び感染期における措置

1 業務継続のための体制の確立

2 執務環境の整備

3 感染防止対策の徹底

第7 小康期における措置

1 通常業務への復帰

2 感染防止対策の徹底

第1 総則

1 目的

愛知県警察新型インフルエンザ等対応業務継続計画(以下「業務継続計画」という。)は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、まん延した場合においても、愛知県警察新型インフルエンザ等対策行動計画の制定(平成26年備警発甲第185号。以下「県警行動計画」という。)に定められた諸対策の実効性を確保しつつ、必要な執務環境を整備し、職員の感染防止対策を徹底するなど、講ずべき必要な事項を定めることにより、限られた人員で、真に必要な業務を継続するための体制を確保し、もって警察の責務を果たすことを目的とする。

2 定義

この通達における用語の意義は、愛知県警察新型インフルエンザ等対策委員会等設置要綱の制定(平成20年備警発甲第142号)及び県警行動計画中の定義、略称その他の用語の例による。

3 実施方針等

(1) 業務継続計画の実施方針

業務継続計画の実施に当たっては、警察庁との連絡及び調整を図るとともに、警察本部及び各警察署間の連携を密にして一体的な活動を行うものとする。また、地方公共団体の衛生主管部局等と連携し、的確に業務を推進するものとする。

(2) 公安委員会への報告

業務継続計画を実施するに当たっては、時機を失することなく公安委員会に報告し、所要の指導等を受けるとともに、公安委員会を的確に補佐し、その権限に属する事務の迅速かつ適切な実施に努めるものとする。

4 被害想定

新型インフルエンザ等の流行規模、被害の程度等は、出現した新型インフルエンザ等の病原性、感染力、抗インフルエンザウイルス薬の効果等に左右されるものであるため、その被害状況の予測は困難である。

この業務継続計画は、政府行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第6条に規定する政府行動計画をいう。)、新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン等で示された被害想定に基づいて策定したものであるが、新型インフルエンザ等が発生したときは、被害の状況及び事態の進行に応じて柔軟に対応するものとする。

新型インフルエンザ等の国内発生時における全国及び県内の被害想定は、次の表のとおりである。

区分 | 人的被害、社会・経済状況等の想定 | |

発症率 | 人口の25パーセントがり患 | |

医療機関の受診者 | 全国 | 約1,300万人~2,500万人 |

愛知県 | 約77万人~148万人 | |

死亡者 | 全国 | 約17万人~64万人 |

愛知県 | 約1万人~3万8,000人 | |

流行 | ・各地域ごとの流行期間は約8週間(ピークは約2週間) ・り患者は1週間から10日程度り患 | |

社会・経済状況 | ピーク時にり患して欠勤する職員の割合は、多く見積もって5パーセント程度と考えられるが、り患した家族の看病等も含めると、職員の最大40パーセント程度が欠勤 | |

第2 実施体制

1 平素の体制

(1) 愛知県警察新型インフルエンザ等対策委員会は、効果的な推進方策を決定するに際し、必要に応じて業務継続計画の見直しを検討するものとする。

(2) 所属の長(以下「所属長」という。)は、第4の2の人員計画を作成するとともに、必要に応じて業務継続計画の見直しを検討し、業務継続に向けた措置を講ずること。

2 新型インフルエンザ等の国外発生期から小康期までの体制

(1) 愛知県警察新型インフルエンザ等総合対策本部又は愛知県警察新型インフルエンザ等甲号対策本部は、業務継続計画を実施するために必要な基本方針を決定するものとする。

(2) 所属長は、基本方針の決定を踏まえ、業務継続計画に定める人員計画に基づき、限られた人員で、真に必要な業務を継続するための諸対策を講ずること。

第3 指揮系統の確保

1 意思決定権者等の感染リスクの軽減

新型インフルエンザ等の国内発生時において、意思決定権者等への感染リスクを軽減するため、行政文書は原則として総合文書管理システムにより電子で回議し、必要に応じて電話、FAX、電子メール等を活用すること。

2 意思決定権者等が出勤できない場合の措置

新型インフルエンザ等の国内発生時において、意思決定権者等が新型インフルエンザ等に感染するなどにより出勤が困難となったときは、愛知県警察事務決裁規程(平成26年愛知県警察本部訓令第10号)の規定に基づき、代決を行うなどして業務の停滞を防止すること。

第4 業務の仕分け

1 優先度による業務の仕分け

新型インフルエンザ等が国内で発生し、職員にまん延したときは、限られた人員で適切に業務を継続するため、業務の優先度を考慮し、次に掲げる3つの区分に仕分けるものとする。

ア 新型インフルエンザ等対策業務

新型インフルエンザ等の国内発生時に、県警行動計画に基づいて取り組む業務のうち、新型インフルエンザ等の発生により新たに生じたもの又は業務量が増加するもの及び新型インフルエンザ等の発生に伴い緊急に対応する必要性があるもの

イ 一般継続業務

個人の生命、身体及び財産の保護並びに公共の安全と秩序の維持に必要な業務のうち、大幅に縮小し、又は一定期間中断することにより、治安又は県民生活に重大な影響を与えるおそれがあるため、新型インフルエンザ等がまん延した場合であっても業務量を大幅に縮小し、又は中断することが困難なもの(組織の機能を維持するために必要最低限求められる業務を含む。)

なお、所属長は、所属の実情に応じて次の措置を執ること。

a 緊急性及び必要性を検討し、早急に対応する必要がないものは、縮小し、又は一時的に中断すること。

b 業務内容の作業手順を精査し、限られた人員で、短時間かつ効率的に実施するための工夫を行うこと。

c 許認可等の窓口業務、運転免許関連事務等、感染リスクの高い業務に関しては、可能な限り感染リスクを軽減させる方法をとること。

ウ 縮小・中断業務

緊急に実施することが必須ではなく、大幅な縮小又は一定期間の中断が可能なもの。なお、所属長は縮小・中断業務であっても、特に対応が必要と認められるときは、業務を調整の上、適切に対応すること。

2 人員計画

(1) 作成及び報告

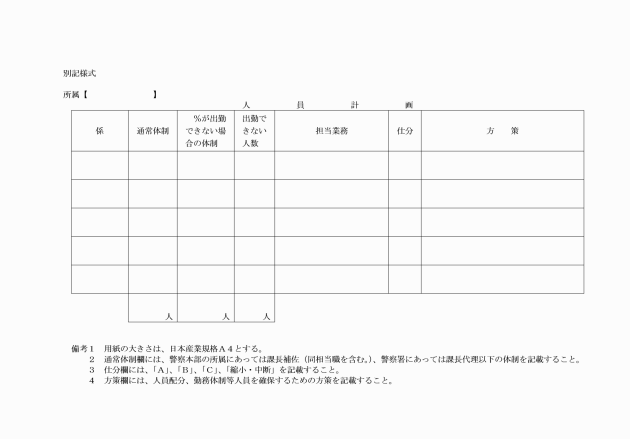

所属長は、出勤することができない職員が所属職員の40パーセントに達した場合においても、限られた人員で警察の責務を果たすことができるように、あらかじめ必要な業務を継続するための人員計画(別記様式)を作成しておくこと。

なお、人員計画を作成し、又は変更したときは、遅滞なく警備部長(警備第二課長経由)に報告すること。

(2) 作成要領

ア 業務の仕分け

所属長は、業務仕分けの基準(別表)により業務の優先度を検討し、所管業務を一般継続業務又は縮小・中断業務に仕分けること。

イ 一般継続業務の仕分け

所属長は、業務の緊急性及び必要性に鑑み、優先度を考慮して、一般継続業務を次表に掲げる3つの区分に仕分けること。

区分 | 業務 |

A | 初動警察活動、初動捜査活動、留置管理業務その他新型インフルエンザ等が職員にまん延した場合においても最優先で人員を確保する必要がある業務 |

B | 捜査及び検挙活動、街頭活動、交通規制及び管制業務、県民の権利義務に係る窓口業務その他優先して人員を確保する必要がある業務 |

C | A及びBより優先度が低い業務 |

第5 新型インフルエンザ等の国内発生に備えた措置

1 平素の措置

(1) 体制の確立

所属長は、職員の業務を的確に管理するとともに、各業務資料の整理及びその共有化を図り、新型インフルエンザ等の国内発生時において、新型インフルエンザ等対策業務及び一般継続業務(以下「発生時継続業務」という。)を担当する職員が出勤できない場合であっても、他の職員が速やかに業務を継続できるように、平素から教養及び訓練を実施すること。

(2) 執務環境の整備

ア 公共交通機関停止時に備えた庁舎利用の検討

所属長は、新型インフルエンザ等がまん延し、公共交通機関が停止した場合に備え、あらかじめ職員が一時的に休憩できる場所等を庁舎内に確保するための検討をしておくこと。

イ 備蓄食糧の管理

所属長は、新型インフルエンザ等がまん延し、食糧が入手困難となった場合に備え、備蓄食糧の適切な管理を図ること。

ウ 被留置者の食事の確保

留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第16条第1項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。)は、新型インフルエンザ等がまん延し、被留置者の食事が契約業者から入手できなくなった場合に備え、あらかじめ非常時の入手方法を確立しておくこと。

エ 装備資機材の整備等

関係所属長は、職員への感染防止対策等を的確に実施するため、装備資機材の適正な管理を行うとともに、必要な整備に努めること。

オ 装備資機材の円滑な運用に向けた措置

関係所属長は、新型インフルエンザ等対策に資すると認められる装備資機材が円滑に運用されるように、職員に対し、資機材の活用方法等について指導及び教養を行うこと。

カ 被留置者の感染防止対策資機材の整備

留置業務管理者は、県内において新型インフルエンザ等の感染者又は感染したおそれのある者が確認された場合において、直ちに被留置者に使用させることができるように、マスク、消毒液のほか、必要な感染防止対策資機材を整備しておくこと。

キ 通信に関する措置

関係所属長は、国内で新型インフルエンザ等が発生した場合の通信を確保するため、中部管区警察局愛知県情報通信部と連携した対処体制をあらかじめ整備しておくこと。

ク 情報管理に関する措置

(ア) 所属長は、新型インフルエンザ等がまん延した場合においても、各種情報管理システムの適切な運用が図られるように、手順書を作成するとともに、職員に対して操作方法に関する教養等を実施すること。

(イ) 情報管理課長は、新型インフルエンザ等がまん延した場合において、情報管理システムに障害が発生したときであっても、これを早期に復旧できるように、事業者との連絡体制を整備するとともに、事業者と連携した障害への対処体制を確立しておくこと。

ケ 特定接種に向けた準備

関係所属長は、特定接種(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第28条第1項第2号に規定する予防接種をいう。以下同じ。)が円滑に実施できるように、接種場所及び接種順位をあらかじめ検討しておくこと。

(3) 感染防止対策

ア 職員等の感染防止対策

(ア) 職員及びその家族に対する感染防止対策

所属長は、感染防止対策のための基本的措置について、平素から具体的な措置内容を記載した資料を職員に配布するなどして、職員及びその家族への周知徹底を図ること。

(イ) 発症時の対応要領の確立

a 所属長は、職員及びその家族が新型インフルエンザ等に感染した場合又は感染の疑いがある場合の報告体制及び連絡体制をあらかじめ整備しておくこと。

b 所属長は、職員が新型インフルエンザ等に感染した場合を想定し、勤務場所等の消毒の方法及び感染した職員と接触した職員への対応要領のほか、業務継続に係る体制確保要領などを定めておくこと。

イ 被留置者の感染防止対策等

(ア) 被留置者に対する指導

留置業務管理者は、新型インフルエンザ等の脅威について被留置者に知らしめるとともに、手洗い、手指消毒等の感染防止対策について指導すること。

(イ) 発症時の対応要領の確立

留置管理課長は、被留置者が感染者等となった場合における診療、隔離、勾留執行停止の要請等の措置要領を確立するとともに、感染者等となった被留置者との接触が認められる職員及び他の被留置者を特定し、医師による診察を受けさせる要領など、感染の拡大防止に資する対応要領を定めておくこと。

(ウ) 隔離場所の選定

留置業務管理者は、被留置者が感染者等となった場合に備え、隔離する場所をあらかじめ選定しておくこと。

ウ 庁舎管理手順の確立

所属長は、新型インフルエンザ等の感染防止対策に必要な庁舎管理の手順をあらかじめ確立しておくこと。

2 新型インフルエンザ等の国外発生期における措置

(1) 体制の確立

所属長は、新型インフルエンザ等が国外で発生し、政府の新型インフルエンザ等対策本部(以下「政府対策本部」という。)が国外発生期となった旨を宣言したときは、人員計画により人員配分等を確認し、国内発生に備えること。

(2) 執務環境の再点検

所属長は、新型インフルエンザ等の国内発生に備え、平素の措置で整備した執務環境を再点検し、必要に応じ、その補充等を図ること。

(3) 特定接種の実施

所属長は、特定接種を行うことが決定したときは、速やかに接種体制を構築し、特定接種を受けさせること。

(4) 感染防止対策

ア 職員及びその家族に対する感染防止対策

所属長は、国外で発生した新型インフルエンザ等の感染防止対策のための具体的な措置内容を記載した資料を職員に配布するなどして、職員及びその家族への周知を徹底し、国内発生に備えること。

イ 発生地域への渡航の中止

所属長は、やむを得ない場合を除き、発生地域及びその周辺地域への職員の渡航を延期させ、又は中止させること。

ウ 被留置者の感染防止対策

(ア) 留置業務管理者は、国外における新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、被留置者に感染防止対策について周知するとともに、手洗い、手指消毒等の励行を指導すること。

(イ) 留置業務管理者は、被留置者から留置前における健康状態について聴取し、当該被留置者に海外渡航歴等がある場合にあってはその詳細な聴取を行い、感染が疑われる場合にあっては医師による診察を受けさせるなど、当該被留置者の健康状態の早期把握に努めること。

エ 庁舎管理手順の周知徹底

所属長は、新型インフルエンザ等の感染防止対策に必要な庁舎管理の手順について、職員に対して確実に周知すること。

オ 外郭団体等への情報提供

所属長は、庁舎内で勤務する外郭団体の職員、庁舎に出入りする業者等に対し、国外における新型インフルエンザ等の発生状況に関する情報を提供し、国内発生に備えた対策の周知徹底を図ること。

第6 新型インフルエンザ等の国内発生早期及び感染期における措置

1 業務継続のための体制の確立

(1) 人員計画の運用に関する基本方針の決定

新型インフルエンザ等が国内で発生し、政府対策本部が国内発生早期となった旨を宣言したときは、発生時継続業務を効果的に推進するため、人員計画の運用に関する基本方針を警察本部長が決定するものとする。

(2) 人員の配分

所属長は、人員計画の運用に関する基本方針に基づき、所属の実情に応じて発生時継続業務を推進するために必要な人員を配分すること。

(3) 勤務制を変更する場合の措置

所属長は、所属の体制を確保するに当たり、職員の勤務制を4週間を超えて変更しようとするときは、あらかじめ警察本部長(警務部警務課長経由)の承認を得ること。

(4) 時差出勤等の検討

所属長は、職員同士の接触を極力少なくするほか、混雑する時間帯の通勤を避けるため、必要に応じた勤務時間の割り振り変更を行い、時差出勤させることなどを検討すること。

(5) 人員の派遣

警察署長は、自所属において発生時継続業務の継続が困難となったときは、支援を要する業務を主管する警察本部の所属長等と調整を図ること。この場合において、警察本部員の派遣の必要があるときは、警察本部長がその派遣を命ずるものとする。

なお、警察本部の所属において、発生時継続業務の継続が困難となったときは、各部庶務担当課長が関係所属長と調整を図り、部内で体制を確立すること。

(6) 県民への周知

所属長は、県民生活に影響を及ぼすおそれのある業務を縮小し、又は中断したときは、速やかに広報を実施し、県民に周知すること。

2 執務環境の整備

(1) 公共交通機関停止時における庁舎の適切な利用

所属長は、新型インフルエンザ等がまん延し、公共交通機関が停止したときは、職員が一時的に休憩できる場所等を庁舎内に確保するため、必要に応じて庁舎の利用を規制すること。

(2) 食糧供給停止時における備蓄食糧の配布

所属長は、新型インフルエンザ等がまん延し、食糧が入手困難となったときは、職員に対し、備蓄食糧を計画的に配布すること。

(3) 被留置者に対する食事の支給

留置業務管理者は、新型インフルエンザ等がまん延した場合において、被留置者の食事が契約業者から入手できなくなったときは、あらかじめ確立した入手方法により確保して支給すること。

(4) 装備資機材の効果的活用

所属長は、感染防止対策資機材等が効果的に活用されるように、新型インフルエンザ等のまん延期間又はまん延する地域に応じた資機材を柔軟に配備し、必要に応じ、その補充を図ること。

(5) 通信の確保

所属長は、中部管区警察局愛知県情報通信部と連携して通信の確保に努めること。

(6) 情報管理機能の確保

所属長は、各種情報システムの適切な運用を図るため、担当職員の不在に対応した体制を確保すること。また、各種情報管理システムのうち、障害からの復旧のため事業者等との協働が必要なものについては、適切な対応がとられるよう、関係事業者等と緊密に連絡を取り、対処体制の確保を図ること。

3 感染防止対策の徹底

(1) 職員等の感染防止対策

ア 職員及びその家族に対する感染防止対策の周知徹底

所属長は、職員及びその家族に対し、感染を防止するための基本的措置の徹底を指導すること。また、職員に対しては、出勤前に検温を実施させること。

イ 発症時の措置

所属長は、職員及びその家族等に新型インフルエンザ等の感染が疑われるときは、速やかに医療機関を受診させること。その結果、感染が明らかとなったときは、当該職員に対し、業務に就くことを禁止するとともに、警察本部長(警務部警務課長経由)に報告すること。

なお、職員の復帰時期については、厚生労働省の指針、医師の指導等を踏まえて指導すること。

ウ 休暇等の取扱い

(ア) 感染が判明した職員が地方警務官である場合にあっては病気休暇を、地方警務官以外の職員である場合にあっては療養休暇を取得させるものとする。

(イ) 感染者等と濃厚な接触があったとして、検疫法(昭和26年法律第201号)第16条第2項に規定する停留の対象となった職員又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年号外法律第114号)第44条の3第2項の規定に基づき、外出自粛要請等の措置を受けた職員が地方警務官である場合にあっては特別休暇を取得させることとし、地方警務官以外の職員である場合にあっては職務に専念する義務を免除することとして取り扱うものとする。

(2) 被留置者の感染拡大防止

ア 留置担当官等に対する感染防止対策の周知徹底

(ア) 留置業務管理者は、被留置者の留置開始時における身体検査、所持品検査等に従事する職員に対し、マスク、手袋等を着用させ、当該業務終了後は、手洗い、手指消毒等を行わせること。

(イ) 留置業務管理者は、面会の受付を行う職員に対し、その対応時にマスク等を着用させるとともに、面会に訪れた者(以下「面会人」という。)から、発熱、せき等の症状の有無、感染者等との接触の機会の有無等を聴取させること。この場合において、面会人に症状があるとき又は感染者等との接触があったことが判明したときは、当該面会人にマスク、手袋等の着用を求めるよう指導すること。

なお、面会人がマスク等の着用を拒否した場合には、面会を断るなど、面会人から被留置者への感染防止対策に万全を期すこと。

(ウ) 留置業務管理者は、必要に応じて、運動又は入浴の中止を検討すること。

(エ) 留置業務管理者は、必要に応じ、職員及び被留置者に対し、適宜手洗い、手指消毒、マスクの着用等の感染防止対策をとらせること。

(オ) 留置管理課長は、必要に応じて集中護送の中止を検討すること。

イ 感染が疑われる場合の報告

留置管理課長は、被留置者が感染者等となったときは、速やかに警察庁に報告すること。

ウ 感染者等の隔離

留置業務管理者は、被留置者の感染が明らかになったときは、当該被留置者を、あらかじめ選定した場所に隔離すること。この場合において、当該隔離場所に留置することに問題があると認めるときは、総務部長が指定した留置施設において隔離措置を執ること。

エ 感染者等の行動経路の確認及び消毒の実施

留置業務管理者は、感染が判明した被留置者の庁舎内における行動経路及び護送経路を特定し、接触した物、飛沫が飛散した可能性のある場所等を確実に消毒すること。

オ 感染者等と接触した者に対する検診

(ア) 留置業務管理者は、被留置者の感染が明らかになったときは、当該被留置者と接触のあった職員及び他の被留置者を特定し、医師による診察等を受けさせること。この場合において、当該被留置者が受託した被留置者であるときは、委託所属の長に対して当該事実を伝達すること。

(イ) (ア)の伝達を受けた委託所属の長は、感染した被留置者の取調官その他当該被留置者と接触のあった職員を特定し、医師による診察等を受けさせること。

(3) 保護取扱いに伴う感染拡大の防止

所属長は、保護取扱い時における感染を防止するための基本的措置を徹底するとともに、被保護者が感染者等であったときは、被留置者の感染拡大防止措置に準じた措置を講ずること。

(4) 庁舎管理等

ア 庁舎管理の徹底

所属長は、来庁者との面談場所を執務室から離れた場所に確保することにより、執務室への進入を可能な限り制限することとし、入庁時には手指消毒、マスク着用等を来庁者に要請すること。

また、来庁者に発熱等の症状を認めたときは、入庁を制限すること。ただし、やむを得ず入庁を認めるときは、対応する職員に対して十分な感染防止対策をとらせること。

イ 感染者等の行動経路の確認及び消毒の実施

所属長は、感染者等が来庁したことを認めたときは、当該感染者等の庁舎内における行動経路を確認し、滞在した場所及び接触したと考えられる場所について、確実に消毒を行うこと。

ウ 外郭団体等への情報提供

所属長は、庁舎内で勤務する外郭団体の職員、庁舎に出入りする業者等に対し、国内における新型インフルエンザ等の発生状況に関する情報を提供し、新型インフルエンザ等の感染防止対策の徹底を要請すること。

エ 不特定多数の人が集まるイベント等の延期又は中止

所属長は、国内における新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、主催又は共催する不特定多数の人が集まるイベント等を延期し、又は中止するとともに、関係機関、外郭団体等に対しても不特定多数の人が集まるイベント等の開催を見送るように要請すること。

なお、延期又は中止の措置を執ったときは、確実に広報を実施し、住民への周知を図ること。

第7 小康期における措置

1 通常業務への復帰

政府対策本部が小康期となった旨を宣言したときは、県内の感染状況等を踏まえ、警察本部長が通常業務に復帰することを決定するものとする。

2 感染防止対策の徹底

所属長は、小康期に入った後も、引き続き職員等の感染防止対策を徹底すること。

別表 業務仕分けの基準

〔令3務警発甲156号・本表一部改正〕

1 総務部

業務内容 | |

一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関及び警察本部の各部等との連絡・調整 |

庶務関連業務 | |

部長会議業務 | |

公安委員会の会議関連業務 | |

被疑者取調べ監督関連業務 | |

情報管理システムの管理・運用関連業務 | |

照会センター業務 | |

サイバー犯罪対策等に対する技術支援業務 | |

報道対応をはじめとする県民等への情報伝達 | |

留置管理業務 | |

予算、決算及び会計関連業務 | |

遺失・拾得関連業務 | |

庁舎管理業務 | |

警察装備関連業務 | |

縮小・中断業務 | 各種統計業務 |

福利厚生関連業務 | |

専科教養、研修、訓練等 | |

広報資料、イベント等の一般広報 |

2 警務部

業務内容 | |

一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関及び警察本部の各部等との連絡・調整 |

庶務関連業務 | |

情報公開及び個人情報の保護 | |

当直体制及び警察署当番体制の確認・確保 | |

組織関連業務 | |

職員の勤務制度関連業務 | |

職員の人事及び定員関連業務 | |

監察関連業務(非違事案の調査、処分等に限る。) | |

給与関連業務 | |

職員の健康管理業務(有害業務従事者の特殊健康診断、過重労働対策、職場復帰支援等に限る。) | |

退職金、公務災害補償等関連業務 | |

犯罪被害者支援及び犯罪被害者等給付金関連業務 | |

警察官の職務に協力援助した者の災害給付関連業務 | |

警察安全相談関連業務 | |

訟務対応(公判期日が指定されているものに限る。) | |

通訳関連業務 | |

警察職員の採用関連業務(採用試験計画の策定及び採用試験の実施に関するものに限る。) | |

縮小・中断業務 | 各種統計業務 |

福利厚生関連業務 | |

専科教養、研修、訓練等 | |

訟務対応(公判期日が指定されているものを除く。) | |

警察職員の採用関連業務(採用試験計画の策定及び採用試験の実施に関するものを除く。) | |

人事評価関連業務 | |

監察関連業務(非違事案の調査、処分等を除く。) | |

警察表彰関連業務 | |

警察教養関連業務 |

3 生活安全部

業務内容 | |

一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関及び警察本部の各部等との連絡・調整 |

広報対応をはじめとする県民等への情報伝達 | |

庶務関連業務 | |

犯罪・事故その他の事案に係る県民生活の安全と平穏に関する業務 | |

犯罪の予防一般 | |

行方不明者、迷子その他応急の救護を要する者の保護 | |

児童虐待及び少年を被害者とする犯罪の防止並びに被害少年の保護 | |

火薬類の運搬及び取締り | |

核燃料物質等、放射性同位元素等、特定物質及び届出対象病原体等の運搬関連業務 | |

銃砲刀剣類所持等取締法関連業務 | |

重大サイバー犯罪等関連業務 | |

インターネット上の違法情報及び有害情報関連業務 | |

情報技術解析関連業務 | |

ストーカー行為等の規制等に関する法律関連業務 | |

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律関連業務 | |

生活安全関連法令違反事犯の取締り | |

生活安全関連許可等業務 | |

縮小・中断業務 | 各種統計業務 |

福利厚生関連業務 | |

専科教養、研修、訓練等 | |

生活安全警察に関する法令の調査及び研究 | |

生活安全警察に関する資料の調査、収集及び管理 |

4 地域部

業務内容 | |

一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関及び警察本部の各部等との連絡・調整 |

広報対応をはじめとする県民等への情報伝達 | |

庶務関連業務 | |

警察通信指令関連業務 | |

地域警察官の行う街頭活動(巡回連絡を除く。) | |

警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用 | |

水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助 | |

縮小・中断業務 | 各種統計業務 |

福利厚生関連業務 | |

専科教養、研修、訓練等 | |

地域警察官の実務教養・指導 | |

地域警察に関する法令の調査及び研究 | |

地域警察に関する資料の調査、収集及び管理 | |

巡回連絡 |

5 刑事部

業務内容 | |

一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関及び警察本部の各部等との連絡・調整 |

広報対応をはじめとする県民等への情報伝達 | |

庶務関連業務 | |

犯罪捜査、鑑識業務及びその支援 | |

縮小・中断業務 | 各種統計業務 |

福利厚生関連業務 | |

専科教養、研修、訓練等 | |

刑事警察に関する資料の調査、収集及び管理 |

6 交通部

業務内容 | |

一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関及び警察本部の各部等との連絡・調整 |

広報対応をはじめとする県民等への情報伝達 | |

庶務関連業務 | |

交通規制・管制に関する業務 | |

交通情報に関する業務 | |

交通指導取締り | |

運転免許関連業務 | |

交通事故事件捜査 | |

縮小・中断業務 | 各種統計業務 |

福利厚生関連業務 | |

専科教養、研修、訓練等 | |

交通警察に関する法令の調査及び研究 | |

交通安全教育 | |

交通安全関係団体等に対する指導等 | |

交通事故防止対策 |

7 警備部

業務内容 | |

一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関及び警察本部の各部等との連絡・調整 |

広報対応をはじめとする県民等への情報伝達 | |

庶務関連業務 | |

警備情報の収集及び整理 | |

警備犯罪の取締り | |

テロ・ゲリラ事件等重大事案が発生した際の対処及び関連情報の収集・分析 | |

警備実施及び警衛・警護事案の対応 | |

テロリストの侵入を防止するための水際対策 | |

警察用航空機の運用 | |

縮小・中断業務 | 各種統計業務 |

福利厚生関連業務 | |

専科教養、研修、訓練等 | |

警備警察に関する法令の調査及び研究 |

8 中部管区警察局愛知県情報通信部

業務内容 | |

一般継続業務 | 警察庁、管区警察局、関係都道府県警察、関係機関及び警察本部の各部等との連絡・調整 |

庶務関連業務 | |

通信調整業務 | |

管理換業務 | |

警備、捜査等の通信運用の実施等 | |

通信運用業務の指導等 | |

情報管理システムの保全業務 | |

情報セキュリティ侵害事案等発生時の対応 | |

警察通信施設の重要障害への対応 | |

愛知県警察本部に対する技術支援業務 | |

サイバーテロに係る緊急対処・予兆把握関連業務 | |

縮小・中断業務 | 各種統計業務 |

福利厚生関連業務 | |

専科教養、研修、訓練等 | |

機動警察通信隊の編成等の定例的な指導・調整 | |

通信施設整備関連業務 | |

サイバーテロに係る平時の情報の収集、分析及び重要インフラ事業者等との一般的な情報交換等の実施 |