本文

直下型地震と活断層2

II 直下型地震の特徴

1 直下型地震の発生頻度

明治時代以降に、わが国で発生した内陸部のマグニチュード6以上の直下型地震は、76地震(余震を含む。)に及んでおり、平均すると1.7年に1回の割合で直下型地震が発生している。愛知・三重・岐阜・静岡・長野の5県では、9つの地震が発生しており、平均すると14年に1回の割合で直下型地震が発生している。

マグニチュード6以上で、本県に被害を及ぼした直下型地震は、濃尾地震(1891)と三河地震(1945)の2例がある。

2 地震断層の規模

(1)地震断層の長さ

濃尾地震(マグニチュード8.0)では、主要な地震断層は、根尾谷断層(35km)や梅原断層(25km)のように10km以上の長さがあり、断層系全体では80kmと非常に長い。一方、マグニチュード7クラスの三河・鳥取・福井・兵庫県南部地震では、各地震断層の長さは10km未満であり、断層系全体では濃尾地震の半分以下の40~10km程度である。地震断層の長さと規模には、ほぼ正の相関が認められる。

(2)地震断層の変位量

濃尾地震のような巨大地震を引き起こした主要な地震断層(根尾谷断層・梅原断層など)の、変位量は5m以上(最大8m)と非常に大きい値を示すが、一般的な地震断層では、最大でも3m未満である。

3 直下型地震の震度分布

これまでの直下型地震のうち、濃尾地震、三河地震、福井地震、鳥取地震、兵庫県南部地震を検討すると、激震域(震度7)の範囲は地震断層の近傍に分布することが多いが、その形状と広さは、むしろ軟弱な地盤である沖積地など第四紀層の分布状況に強く影響される。

4 直下型地震の被害域の幅

濃尾地震等の被害調査結果によると、地震断層からの距離と家屋の被害特性は、次のように推定することが出来る。

(1)大略的には、地震断層より10~15km程度の距離までは、被害が甚大となる可能性がある。

(2)地震断層の両側の被害の範囲は、左右同じではなく、概ね2倍ないしそれ以上の違いがある。

(3)被害の広い側は、いずれも沖積地が分布しており地盤条件の影響が大きい。

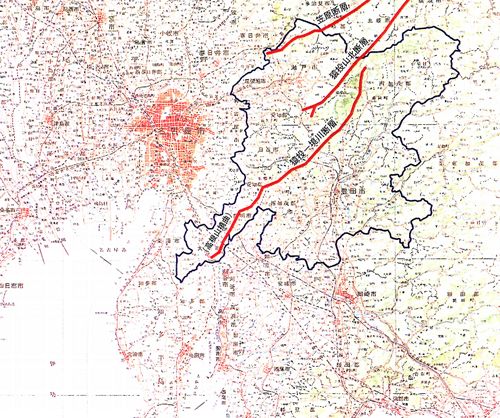

III 県内とその周辺部の活断層

本県内及びその周辺には、数多くの活断層が分布しているが、「新編日本の活断層」(1991)などの文献によれば、県内に分布する活断層は30断層とされ、このうち天白河口断層が活動度A、猿投-境川断層、大高-高浜断層、岐阜-一宮線などの12断層が活動度B、中央構造線など7断層が活動度C、その他は活動度不明であり、多くは県西部に偏在しているとされてきた。

IV 県内の活断層調査の必要性と調査計画

1 活断層調査の必要性

地震防災対策を推進するためには、地震がいつ(時期)、どこで(場所)、どれくらい(規模)で発生するかを予想する必要がある。活断層が引き起こすかも知れない直下型地震の場所や規模については、その分布と長さからおおよそは推定できる。

しかし、時期については、ほとんどの活断層が過去の活動履歴が確認されていないため、現状では予測はほとんど困難である。

したがって、今後は各活断層の活動パターンに着目して調査を進め、活動性と活動間隔を知るとともに、地震の再来する可能性と時期を明らかにしていくことが重要であると思われる。

2 調査計画

活断層調査は、原則として県内全域を対象とするが、実施に当たってはいくつかのゾーンに分け、優先度の高い地域から着手することとし、ゾーン区分は活断層分布の特徴と地形・地質特性を基に、対象面積などを考慮して、13の地域に区分し、評価した。

(1)最も調査の必要性が高いと判断される地域(赤色地域)

尾張北東部地域及び西三河北西部地域

名古屋市の天白河口断層

知多北部地域及び衣浦東部地域

尾張西部地域

(2)調査対象ゾーンの活断層分布

3 活断層調査の状況

県は、平成8年度に「知多北部及び衣浦東部地域」、平成9年度に「尾張西部地域」、そして平成10年度に「尾張北東部及び西三河北西部地域」の、活断層調査を実施しましたが、その内容は次のとおりです。また、名古屋市でも、「天白河口断層」の調査を実施して、その結果が発表されています。

(1)知多北部・衣浦東部地域の活断層調査結果の概要

A調査区域及び対象活断層

a.半田市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市(9市、2町)

b.加木屋(かぎや)断層、高浜撓曲崖(とうきょくがい)、大高-大府断層、阿久比撓曲、高根山撓曲、平井撓曲、半田池撓曲(7断層)

但し、加木屋断層、高浜撓曲崖、大高-大府断層、阿久比撓曲は重点調査断層

B活断層の有無、位置及び長さ並びに断層の連続性

a.大高-大府断層(8km)と高浜撓曲崖(3km)は、従来別々の断層と考えられていたが、衣浦湾の音波探査や地質構造の調査結果から連続している可能性が高いことが判明した。従ってこの活断層を、今後大高-高浜断層(21km)と新称する。

また、断層の存在が初めて確認されたので、確実度(活断層の存在の確かさ)はIIからIになった。

b.加木屋断層(13km)は、物理探査結果及び地質構造の調査結果から、阿久比撓曲(3.5km)と連続し、さらに半田市南部の成岩(ならわ) 地区まで伸びていることが明らかになった。従ってこの断層を、今後加木屋-成岩断層(30km)と新称する。

また、断層の存在が初めて確認されたので、確実度はIIからIになった。

c.従来加木屋断層の一部と考えられていた阿久比町から半田市亀崎地区付近に至る断層は、物理探査結果や地質構造の調査結果から、加木屋断層とは連続せず、別の構造であることが判明した。従って、今後これを阿久比東部撓曲(3.5km)と新称する。

C活断層の過去の活動の程度

a.大高-高浜断層の平均変位速度(活断層が千年単位で動く速度)は、0.1 ~0.15m/千年と推定されたので、活動度(活断層の過去における活動の程度)はBとなった。

b.加木屋-成岩断層の平均変位速度が0.12m/千年と推定されたことにより、活動度はBとなった。

D活断層の活動履歴、最近活動した時期、次の活動までの期間

a.大高-高浜断層の活動間隔は、平均変位速度から1万年~ 1.7万年程度と推定され、最近活動した年代は2~3千年程度前と推定される可能性が高いので、次の地震の発生は差し迫ったものとは考えられない。ただし、やや小規模な地震の発生は予測できないので、無警戒というわけにはいかない。

b.加木屋-成岩断層については、ボーリング調査及び既存調査による平均変位速度から活動間隔を約2万年と推定した。活動度が高くないため、地震発生の可能性は一般的には高くないと考えられる。ただし、この断層沿いには、最近活動した証拠は得られておらず、トレンチ調査の適地も存在しないため、将来の地震発生時期の予測を厳密に行うことは不可能である。

c.平井撓曲及び阿久比東部撓曲は、この数十万年では活動している証拠が得られなかった。

(参考) 知多北部・衣浦東部地域の活断層調査結果一覧

|

活断層名 |

確実度 |

活動度 |

長さ(km) |

地震規模(Mマグニチュード) |

活動履歴等(調査後) |

|||||||||

|

断層のタイプ傾斜 |

一回の変位量 |

平均変位速度 |

活動間隔 |

最新活動時期 |

||||||||||

|

調査前 |

調査後 |

前 |

後 |

前 |

後 |

前 |

後 |

前 |

後 |

|||||

|

大高-大府断層 ------------ 高浜撓曲崖 |

大高- |

II |

I |

C |

B |

8 |

21 |

6.3 |

7.0 |

逆断層70~90 |

1.5 |

0.1~0.15 |

1~1.7 |

2000~3000 |

|

II |

B |

3 |

5.6 |

|||||||||||

|

阿久比撓曲 |

加木屋-成岩断層 |

II |

I |

- |

B |

3.5 |

30 |

5.7 |

7.3 |

逆断層60~90 |

- |

0.12 |

2 |

- |

|

加木屋断層 |

II |

B |

13 |

6.7 |

||||||||||

|

阿久比東部撓曲 |

II |

II |

B |

- |

13 |

3.5 |

6.7 |

- |

逆断層80~90 |

- |

- |

- |

- |

|

|

高根山撓曲 |

同左 |

II |

II |

- |

- |

(4) |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

平井撓曲 |

同左 |

II |

II |

- |

- |

10 |

10 |

6.5 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

半田池撓曲 |

同左 |

II |

II |

- |

- |

8 |

8 |

6.3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

※「後」は調査後、「前」は調査前。

(2)尾張西部地域の活断層調査結果の概要

A調査区域及び対象活断層

a.一宮市、稲沢市、木曽川町、清洲町、新川町、西枇杷島町、尾西市、春日町、岩倉市、豊山町、師勝町、西春町、祖父江町、平和町、津島市、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町、佐屋町、立田村、八開村、佐織町

(27市町村:5市、18町、4村)

b.岐阜-一宮線、大藪-津島線、大垣-今尾線、木曽岬(きそざき)線、弥富線(5断層)

なお、これらの断層名は「新編 日本の活断層」(活断層研究会、1991)による。

このうち、岐阜-ー宮線は、距離が長く、人口集中地区を通るとされているので、重点的に調査する断層とした。

B調査結果の概要

a.岐阜-一宮線

濃尾地震時に活動した可能性があるとされる岐阜-一宮線について、一宮市内の延長7km(LINE-1)、木曽川町内の延長3km(LINE-2)の2測線で、起震車で地下に人工震動を与え、反射したデータを解析する大深度反射法探査を実施した。その結果、深さ2000m程度までの地下地質には累積的な上下変位を示す構造は認められず、深部の基盤(中・古生層)から浅部へ連続する明瞭な断層や撓曲(とうきょく)も確認されなかった。このため、岐阜-一宮線が大きな地震を繰り返し起こしてきた主要起震断層であると想定することは困難である。

ただし、小規模な地層の不連続は認められることから、比較的最近に活動を始めた断層であるために活動の痕跡を検出できなかった可能性もあり得るので、確実に活断層はないとまでは断定できない。

なお、探査結果による地表付近での地層の不連続や、水準点変動、地表地形、地盤沈下量がこの付近を境界として変化し、濃尾地震時の被害集中を始め遺跡には地震痕が少なからず発見されていること、さらには軟弱な沖積層が厚く発達していることなどを考慮すると、地震に対する注意は引き続き怠るべきではないと判断される。

b.大藪-津島線及び大垣-今尾線

両断層ともボーリング資料により推定された断層であるが、さらに多くの既存ボーリング資料を再解析した結果では、これまで断層が存在すると指摘されている付近には地層の不連続は認められなかった。また、通商産業省地質調査所が平成9年度に実施した大深度反射法探査によって、木曽川以西の濃尾平野の地下構造が明らかにされた。この結果によれば、大藪-津島線及び大垣-今尾線に相当する構造はないことが判明した。

c.弥富線及び木曽岬線

両断層とも数少ないボーリング資料により推定された断層であるが、さらに多くの既存ボーリング資料を再解析した結果では、その付近に地層の不連続は認められなかった。

長良川河口堰付近で行われた既往の大深度反射法探査結果では、200万年前以降の地層には断層や撓曲は認められないため、弥富線は存在しない可能性が高い。

木曽岬線については新しい知見は得られなかった。

(参考) 尾張西部地域の活断層調査結果一覧(長さ:km、地震の規模:M(マグニチュード)、平均変位速度:m/千年)

|

項目 |

確実度 |

活動度 |

長 さ |

地震の規模 |

平均変位速度 |

活動間隔 |

最新活動時期 |

摘要 |

|||||||

|

前 |

後 |

前 |

後 |

前 |

後 |

前 |

後 |

前 |

後 |

前 |

後 |

前 |

後 |

||

|

岐阜- |

II |

(III?) |

B |

- |

32 |

- |

7.3 |

- |

0.1 |

- |

不明 |

- |

濃尾地震 |

- |

主要起震断層とは |

|

大藪- |

II |

- |

B |

- |

18 |

- |

6.9 |

- |

<0.2 |

- |

不明 |

- |

不明 |

- |

相当する構造は |

|

大垣- |

II |

- |

B |

- |

15 |

- |

6.8 |

- |

0.2 |

- |

不明 |

- |

不明 |

- |

相当する構造は |

|

木曽岬線 |

II |

II |

B |

B |

7 |

7 |

6.2 |

6.2 |

0.1 |

0.1 |

不明 |

不明 |

不明 |

不明 |

新しい知見は得ら |

|

弥富線 |

II |

- |

B |

- |

5 |

- |

6.0 |

- |

0.3 |

- |

不明 |

- |

不明 |

- |

ない可能性が高い |

注) 「前」は調査前、「後」は調査後、( )内は参考を示す。

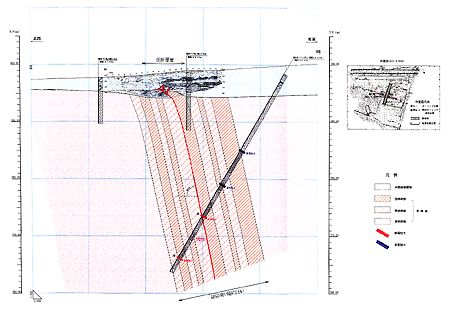

LINE-1(構造解釈図)

LINE-2(構造解釈図)

(3)尾張北東部・西三河北西部地域の活断層調査結果の概要

A調査区域及び対象活断層

a.瀬戸市、豊田市、大府市、尾張旭市、豊明市、日進市、東郷町、長久手町、三好町、藤岡町、小原村(6市、4町、1村)

b.猿投-境川断層、高根山撓曲(とうきょく)、猿投山北断層、笠原断層(4断層)

但し、本年度は猿投-境川断層が重点調査断層

B活断層の有無、位置及び長さ並びに断層の連続性

a.猿投-境川断層

空中写真の判読・浅層反射法地震探査・ボーリング調査・トレンチ調査等によって、断層の存在及び位置を確認し活断層図を作成した。その結果、猿投-境川断層は、その南西方の高根山撓曲と地形・地質や断層の連続性から判断して、連続する断層の可能性が高い。その場合の長さは両者を合わせて約34kmと推定される。

b.高根山撓曲

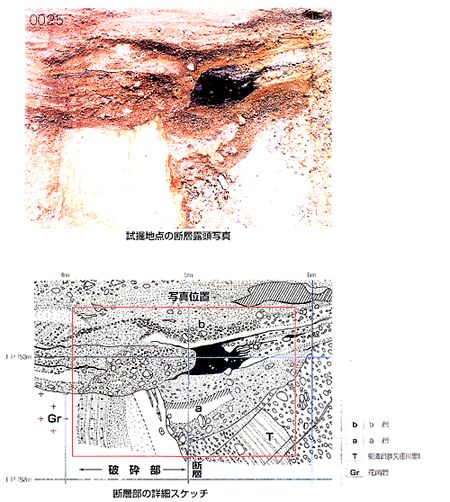

地形・地質や断層の連続性から判断して、猿投-境川断層の一部と考えられる。

c.猿投山北断層

平成7~8年度に愛知県建築部が瀬戸市南東部地区整備事業に関連して猿投山北断層の詳細な調査を実施し、この結果や既存資料等から断層の位置及び長さについては判明している。いままで不確実であった断層の角度について今回斜めボーリング調査を行った結果、南東に約70~80度の高角右横ずれ断層であることが明らかとなった。

d.笠原断層

空中写真判読の結果、低断層崖の可能性のある地形が見いだされ、活断層の存在が推定された。

C活断層の過去の活動の程度

a.猿投-境川断層(高根山撓曲を含む)

活動性の指標である平均変位速度は、ほぼ全域にわたって0.1m/千年程度(上下方向)である。このことから、活動度はB級最下位であることが確認された。

b.猿投山北断層

県建築部の調査によれば、1回の変位量と活動間隔の関係から、右横ずれを主体とした平均変位速度は0.5m/千年程度と推定され、活動度はB級中位である。

D活動履歴、最新活動時期、次の活動までの期間

a.猿投-境川断層(高根山撓曲を含む)

藤岡町深見地区で実施した詳細調査の結果、猿投-境川断層の最新活動時期は、約11,800年前である可能性が高い。トレンチから活動間隔を直接推定する証拠は得られなかったが、平均変位速度及び断層の長さをもとに、経験式によって、この断層の活動間隔は約1.4~3.4万年程度と推定される。活動間隔が相当長いため、仮に間隔が約1.4万年であったとしても近い将来に地震が発生する可能性が高いとは思われない。しかし、1.4万年という値には誤差もあるため、安全とは言い切れず、注意を怠ることはできない。

b.猿投山北断層

県建築部の調査では、最新活動時期は約1,900年前~3,300年前、活動間隔は約5,000年とされている。このことから、今後数百年以内という近い将来に活動する可能性は、完全には否定できないものの高くはないと考えられている。

なお、両断層とも現在の技術水準で最善の調査を実施したが、完全な評価が難しい。上記の結論は、確実に安全であると断定するものではないので、今後とも注意を怠ることはできない。

(参考)尾張北東部・西三河北西部地域の活断層調査結果一覧

|

項目 |

確実度 |

活動度 |

長 さ |

地震規模 |

活動履歴等 |

|||||||||

|

断層の |

断層面の |

最大 |

平均変位 |

活動間隔 |

最新活動 |

|||||||||

|

前 |

後 |

前 |

後 |

前 |

後 |

前 |

後 |

|||||||

|

猿投- |

1 |

1 |

B~ |

B |

28 |

34 |

不明 |

6.7~ |

逆断層*1 |

70~80 |

1.4~3.4 |

0.1 |

1.4~3.4 |

11,800 |

|

(高根山撓曲) |

2 |

不明 |

不明 |

不明 |

||||||||||

|

猿投山北断層 |

1 |

1 |

B |

B |

21 |

21 |

7.0~7.3 |

7.0~7.3 |

右横ずれ断層 |

70~80 |

1.6~2.4 |

0.5 |

0.5 |

1,900~3,300 |

|

笠原断層 |

1~2 |

1~2 |

B~C |

B~C |

不明 |

不明 |

不明 |

不明 |

不明 |

不明 |

不明 |

不明 |

不明 |

不明 |

前:調査前、後:調査後(斜体は本調査の成果)

*1:北東-南西走向の部分は右横ずれ成分を伴う可能性がある。

試堀地点の断層露頭写真、断層部の詳細スケッチ

猿投山北断層における斜めボーリング調査図

(4)天白河口断層の調査結果の概要(名古屋市発表)

東海層群と海部・弥富層の関係から確認される天白河口断層は、名古屋市緑区鳴海町付近から名古屋市港区潮見町付近に東北東-西南西方向に延びる、長さ約7.5km以上の高角の正断層である。

東海層群中に認められる明瞭な反射面の対比によると最大落差は新宝町で約110m、潮見町で約150mで、変位には累積性が認められる。

天白河口断層は、海部・弥富層および第二礫層の形成時期に活動した可能性を残すが、少なくとも熱田層形成開始以降は活動していない。従って、最終活動時期は熱田層形成開始以前であり、活動が停止してから約15万~16万年以上が経過していることになる。

以上から、天白河口断層はすでに活動を終了していると考えられる。再活動する可能性は極めて低く、近年の活断層の概念等に従えば活断層とは言えない。