本文

【平成11年度~平成13年度】県内の地下構造調査(概要版)

1 調査の目的

阪神・淡路大震災では、直接的な活断層の動きとは別に「震災の帯」と呼ばれる特定の帯状の場所で被害が集中しました。この原因としては、地震基盤(硬い岩盤)から、その上に厚く堆積した堆積層(柔らかい地盤)中を地表に向けて地震波が伝わる過程で増幅されたこと、さらには六甲山地から大阪湾にかけて岩盤が大きく沈み込んでいるため、六甲山地側に回り込み、この埋もれた崖を通って横方向から堆積層に入ってきた地震波と、真下から入ってきた地震波とが特定の場所で重なり合うので、「震災の帯」沿いの地震動が極めて大きくなったことが指摘されています。(図参照)

このように、地震の時の地面の揺れは、地震を発生させる断層(起震断層)の大きさや動き方だけでなく、地震波が伝わってきた地点下の地震基盤や堆積層の形状、さらには地震波が伝わる速度にも大きく影響されるのです。

愛知県にも濃尾平野や三河地域(岡崎平野、豊橋平野)といった大きな堆積平野がありますので、これらの地震基盤(硬い岩盤)や堆積層の形状および地震波が伝わる速度などの地下構造や性質を知り、地震時の地震動を推定することは地震防災上極めて有益です。

このため文部科学省の地震関係基礎調査交付金を受けて平成11年度から濃尾平野、平成13年度から三河地域において種々の地下構造調査を行っています。

2 調査の方法

反射法地震探査

バイブレータ(地面を揺らす震源)やインパクタ-(地面を叩いて振動を発生させる震源)などの非破壊型の人工震源を道路上で移動させながら、微弱な地震波を発生させ、この波が地下深部に伝わり、地層境界など物性の異なる面から反射してくる波を調査測線沿いに設置した小型の地震計で観測します。このような非常に微弱な反射波を重ね合わせて強調すると地下の断面図を作成することができます。利用する波によってP波反射法とS波反射法があります。

P波:岩石中を伝わる地震波の中で体積変化を伝え、地震時の最初の小さな揺れに対応します。

S波:ねじれの状態を伝え、地震時のユサユサと横に揺れる大きな振動に対応します。

屈折法地震探査

屈折波と呼ばれる地下の地層境界に沿って伝わる波が地震計へ到着する時間から、地下構造を調査する手法です。反射法と観測方法はほぼ同じですが、屈折法は反射法に比べて測線長を必要とするため、人工震源のエネルギーを大きくする必要があります。(ただし、発震箇所は反射法に比べて、はるかに少ない地点ですみます)。都市部では人工震源としてダイナマイトの使用が一般に難しいため、バイブレータの台数を増やし、反射法に比べて長時間の振動を与えたり、夜間観測を行ったりすることで非常に微弱な屈折波を捉えます。

VSP(Vertical Seismic Profile)

地表で発生させた地震波を受振器の深度を変えながら坑井内で受振することにより、坑井近傍の速度構造などを推定する方法です。震源を変えることにより、P波速度およびS波速度が得られます。

微動探査法(アレー観測)

人体に感じない程度の交通や工場などのノイズや波浪の影響によって地面が小さな揺れを起こすことを微動と呼びます。これらを地震計で観測することにより、地下構造を推定することができます。反射法や屈折法では推定が難しいS波の速度構造が得られる点や、人工震源を用いない点に特徴があります。

物理検層

坑井内に測定器を降ろし、これを移動させながら、坑井のまわりの地層の密度、弾性波速度、自然ガンマ線強度、比抵抗、自然電位などの物理量を深度に対して連続的に測定します。

3 調査場所

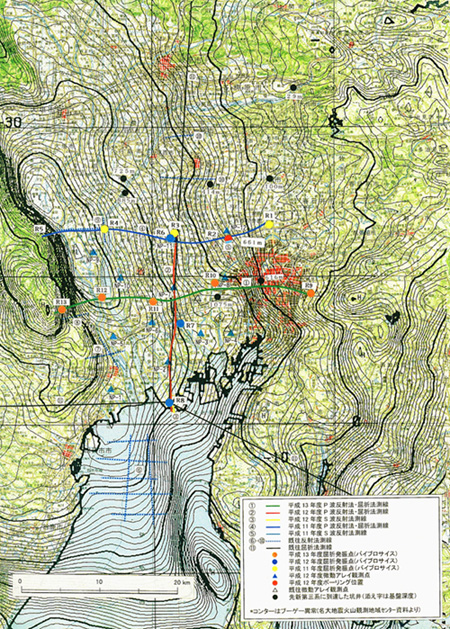

【濃尾平野の調査位置】

拡大表示 [画像ファイル/1.03MB]

拡大表示 [画像ファイル/1.03MB]

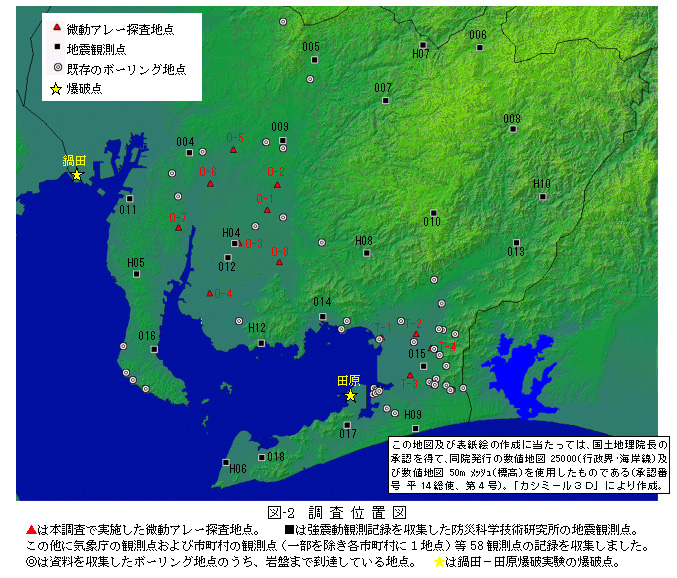

【三河地域堆積平野の調査位置】

4 調査実施機関

調査委員会 濃尾平野地下構造調査委員会、三河地域堆積平野地下構造調査委員会(調査委員名は、各項目に記載)

事 務 局 愛知県県民生活部防災局防災課

名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(〒460-8501)

電話 代表052-961-2111 内線2510

調査実施機関 濃尾平野地下構造調査 平成11年度 株式会社地球科学総合研究所

平成12年度 株式会社地球科学総合研究所、応用地質株式会社

平成13年度 株式会社地球科学総合研究所

三河地域堆積平野地下構造調査 平成13年度 日本物理探鉱株式会社