本文

第1段階

(1)第1段階 1993年~1996年

整備年度:1993年~1996年(平成5年~平成8年)

対象区間:0k800~1k000

整備コンセプト:コンクリートを使用しない⇒「自然材料で川をつくろう!」

対象区間:0k800~1k000

整備コンセプト:コンクリートを使用しない⇒「自然材料で川をつくろう!」

第1段階では、全国的にも多自然川づくりの知見・技術がほとんどない時代でした。愛知県では多自然型川づくり(近自然工法)についてドイツの技術者に教えを乞うなど、独自に研究しながら取り組み始めた時期にあたり、新郷瀬川はパイロット的に多自然型川づくりに取組んだ事例の1つとなっています。

●計画(P)

「2.新郷瀬川の成り立ち」にあるように、新郷瀬川は人工的に開削された直線的な川で、河川整備の際に工夫しないと水路となってしまうような川でした。このため、第1段階の担当者はブロックなどコンクリート材料ではなく、自然材料で川を造ろうと設計しました。

●整備(D)

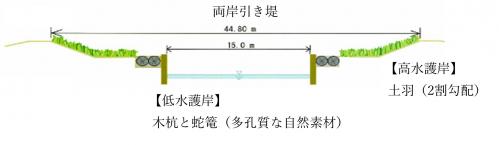

| 整備項目 | 整備内容 | 目標 |

|---|---|---|

| 川幅の拡幅 | 両岸引き堤 | 流下能力の確保 |

| 高水護岸 | 土羽 | 高水敷の植生回復 |

| 低水護岸・低水路 | 木杭とじゃかご | 多孔質な自然素材で水際の生息空間や植生の回復 |

●結果(C)

川の水位が低く、流れが一定であるため河道内に土砂の堆積や洗堀は起こらず、また、高水敷前面の蛇篭が平常時の水位よりも高いことから乾燥状態で水際の植生が生えなかった結果、堤防や低水路が直線的で単調となってしまいました。

この状態を見た多自然型川づくりを教えていただいたドイツの技術者からは「材料は自然だけれども、不自然。自然に直線はない」と言われてしまいました。

この状態を見た多自然型川づくりを教えていただいたドイツの技術者からは「材料は自然だけれども、不自然。自然に直線はない」と言われてしまいました。

●改善(A)

この区間については、結果(C)を受けて改善を行っております。

課題1:直線的で単調

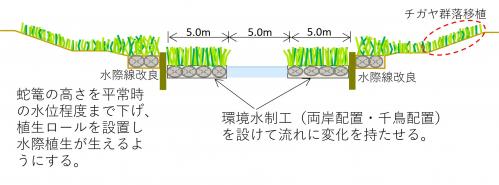

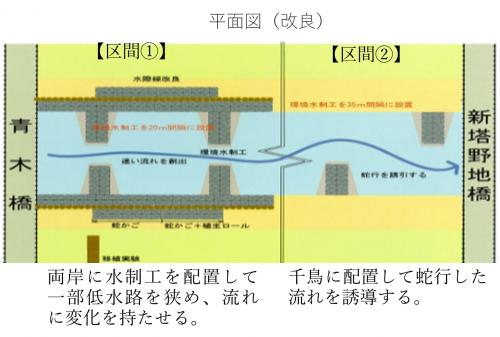

河床勾配が緩やかで土砂移動がほとんどないことから自然には砂州や深掘れが起こらないと考え、人為的に水制工を設けて流れに変化をさせました。また、水制工の配置を2パターンとして比較検証を行いました。

河床勾配が緩やかで土砂移動がほとんどないことから自然には砂州や深掘れが起こらないと考え、人為的に水制工を設けて流れに変化をさせました。また、水制工の配置を2パターンとして比較検証を行いました。

課題2:水際植生が生えない

蛇篭が平常時の水位より高くて乾燥していいたことから、蛇篭の高さを下げて湿潤状態を保つとともに植生ロールを設置しました。

蛇篭が平常時の水位より高くて乾燥していいたことから、蛇篭の高さを下げて湿潤状態を保つとともに植生ロールを設置しました。

●結果(C)

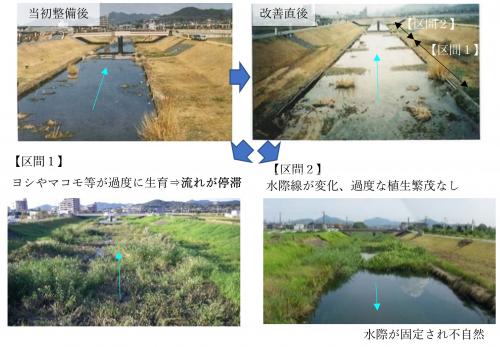

【区間1】

両岸に水制工を設置したところ、ヨシやマコモ等が過度に生育して川を覆ってしまい、流れが停滞するようになってしまい、新郷瀬川の流れでは両岸にこのサイズの水制工を設けるのは適さないことが分かりました。

両岸に水制工を設置したところ、ヨシやマコモ等が過度に生育して川を覆ってしまい、流れが停滞するようになってしまい、新郷瀬川の流れでは両岸にこのサイズの水制工を設けるのは適さないことが分かりました。

【区間2】

千鳥に水制工を配置したところ、蛇行して流れ、川全面ではなく水制工の周りにヨシやマコモ等が繁茂し、期待した成果を得ることができました。しかし水際が固定されていて不自然である点は課題が残りました。

千鳥に水制工を配置したところ、蛇行して流れ、川全面ではなく水制工の周りにヨシやマコモ等が繁茂し、期待した成果を得ることができました。しかし水際が固定されていて不自然である点は課題が残りました。