本文

生活排水とは(愛知県の川や海のよごれ)

愛知県の川や海のよごれ

愛知県の状況

川や海の水質については、水質汚濁の代表的な指標であるBOD(生物化学的酸素要求量)や、COD(化学的酸素要求量)の他、富栄養化の代表的な指標である全窒素、全りんなどの環境基準が定められています。

愛知県の川や海の水質を環境基準達成率で見てみると、河川のBODについては90%以上で推移しており、長期的には改善傾向にあります。

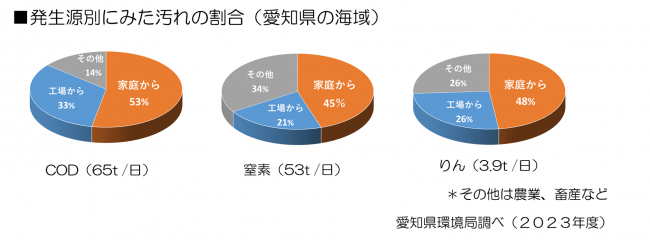

海域についてはCODが45%、全窒素が100%、全りんが83%となっており、長期的には、CODが概ね横ばい、全窒素及び全りんは改善傾向にあります。

詳しくはこちら(愛知県の河川、湖沼、海域、地下水などの状況)のページをご覧ください。

川や海の汚れの原因

川や海に流れ込む水には、地表に降った雨水や農業・畜産からの排水、工場からの排水のほか、私たちの日常生活からの生活排水があります。

水の汚れについては、かつては工場排水が主な原因でしたが、工場の排水対策が進んだ今日では、生活排水が一番の原因となっています。

生活排水とは

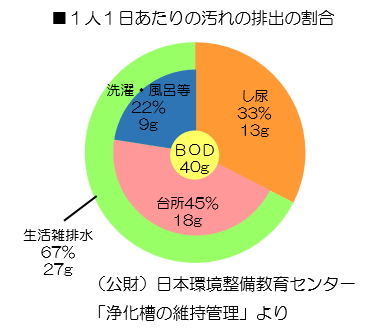

生活排水とは、台所、トイレ、お風呂など、私たちが日常生活で使った水のことです。そのうち、トイレの水(し尿)を除いたものを生活雑排水といいます。

私たちが1人1日に出す生活排水のうち、生活雑排水の汚れは全体の約67%を占め、とくに台所からの汚れが多くを占めています。

食べ残しをそのまま流してしまったら

みそ汁や牛乳、油などの食品をそのまま台所へ流した場合、コイやフナなどの魚が住むことができる水質(BOD値5mg/L以下)まで薄めるためには、とても多くの水が必要です。

マヨネーズやケチャップ、カレーなど、鍋やお皿に残ったわずかな量でも、多くの人が毎日流すと、大変な量の汚れとなってしまいます。

主な食品の汚れの程度(愛知県環境局調べ)

川のよごれは海につながる

生活排水に含まれる有機物や窒素・りんなどの栄養塩類は、生命の営みに欠かせない栄養分ですが、大量になればプランクトンが異常増殖して赤潮や苦潮を発生させます。

赤潮・苦潮の発生は、沿岸域におけるアサリ等の魚介類の減少といった漁業被害を引き起こしたり、貴重な干潟の生物に致命的な影響を及ぼすことがあります。

赤潮(三河湾 1990年) (写真提供:愛知県水産試験場)

苦潮(三河湾 1989年)(写真提供:愛知県水産試験場)

私たちにできる身近な生活排水対策についてはこちら(やってみよう!私たちにできること)のページをご覧ください。

パンフレット「生活排水を考える」及びリーフレット「浄化槽維持管理手帳」等はこちら(生活排水トピックス)のページをご覧ください。

用語解説

BOD(生物化学的酸素要求量)

水の汚れ(有機物)が、微生物の働きで分解されるときに消費される酸素の量。数値が大きいほど汚れの量が多い。

COD(化学的酸素要求量)

水の汚れを薬品(過マンガン酸カリウム)で化学的に分解するときに消費される酸素の量。数値が大きいほど汚れの量が多い。

全窒素・全りん

プランクトンの異常増殖による赤潮等の発生を防ぐため、海では環境基準が定められている。

赤潮

プランクトンの異常な増殖により海が変色する現象のことです。増殖したプランクトンの種類により、赤色だけでなく茶褐色や緑色などもあります。

苦潮(にがしお)

底層部の酸素のない水が強い風などで表層に移動し、海面が青色に変色したり白濁する現象のことで、青潮とも呼ばれます。

関連リンク

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室

三河湾環境再生グループ

TEL 052-954-6220

FAX 052-953-5716

E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp