本文

ナラ枯れ被害と防除

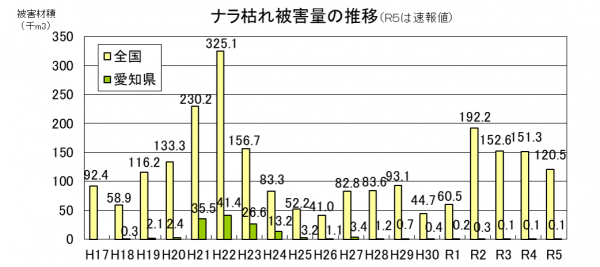

ナラ枯れ被害の推移

カシノナガキクイムシ(カシナガ)を起因とする樹木枯損(ナラ枯れ)は、昔から被害が単発的に発生していましたが、1980年代に入り日本海側で被害が集団的に発生するなど、各地で被害が拡大しました。

令和5年度は、44都道府県で発生し、被害量は令和4年度から2.7万立方メートル減少して12.1万立方メートルとなりました(速報値)。新規発生している地域や都市部・公園等森林以外での被害も広がっています。

【愛知県の状況】

本県では、平成18年に名古屋市で初めて被害が確認された後、年々拡大し続け、平成22年度は過去最大となる41,421立方メートルの被害が確認されました。平成23年度以降は減少し、近年はほぼ横ばいで推移しています。

令和5年度の被害量は81立方メートル(速報値)で、過去最大時の約0.2%の水準となっています。

ナラ枯れの原因

【カシノナガキクイムシの特徴】

・体長 約4~5mm

・体色 茶~暗褐色

・日本に昔からいる虫

・一夫一妻性

・養菌性キクイムシ類(酵母菌を摂食)

・正の走光性

・大径木を好む

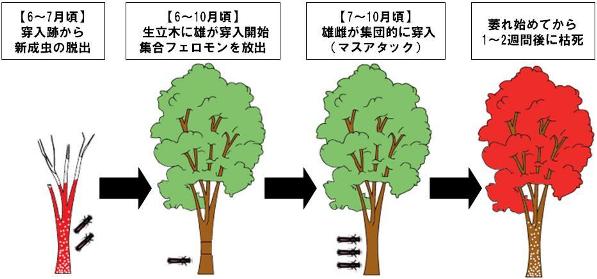

ナラ枯れのメカニズム

ナラ枯れ被害木の特徴

- 木の根元にフラス(木屑)が落ちている。

- 幹に直径約1~2mmの穴がたくさん空いている。

- 梅雨明け後~晩夏に急に枯れる。

- 葉が赤褐色や茶色に変色し、落葉しない。

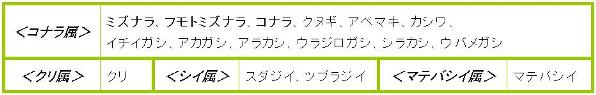

被害を受ける樹種

ブナ科(ブナ属を除く)の多くの種で被害が確認されています。

被害を受けやすい樹種は下表のとおりで、愛知県ではコナラやフモトミズナラの枯死被害が多く発生しています。

ただし、穿孔を受けても樹木の防御反応により、全てが枯死に至るわけではありません。

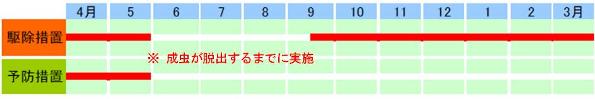

防除方法

防除方法には、

健全木に実施する「予防」と、被害木に実施する「駆除」があります。

予防

- 樹幹注入(殺菌剤を注入し、ナラ菌の繁殖を防ぐ)

- 被覆剤塗布(樹幹に被覆剤を塗布し、カシナガの穿入を防ぐ)

- ビニール被覆(樹幹にビニールを巻き、カシナガの穿入を防ぐ)

※1 被害発生初期林では防除効果が得られますが、被害激害地では、被覆剤塗布やビニール被覆の効果が劣るといわれています(被覆した上部よりカシナガが穿入するため)。

そのため、被害を早期に発見し、初期の段階で防除を実施することが重要です。

駆除

- 伐倒・被覆くん蒸(被害木を伐倒後、薬剤で幹と根株をくん蒸する)

- 伐倒・焼却(被害木を伐倒後、幹は持ち出し焼却、根株はくん蒸する)

- 立木くん蒸・伐倒(立木の状態でくん蒸し、その後伐倒する)

※1 切り株にも虫が生存しているので、必ず処理を行いましょう。

※2 紅葉が始まると、ナラ枯れ被害木の判別が難しくなるため、それまでにナラ枯れ被害木の判別を行ってください。

防除スケジュール

早期防除

ナラ枯れの防除では、被害の発生を迅速に把握し、初期の段階で防除を行うことが最も重要です。

被害発生初期での防除は本数も少ないため比較的容易ですが、極めて多数の被害が発生した後では、人的・資金的な問題から、有効な防除を行うことは困難です。

直径30cm前後の大径木からは数万匹もの成虫が飛び出しますので、翌年には周囲に枯れ木を爆発的に増やすことになります。

被害の拡大を防止するためには、被害発生初期(被害先端地)に、全ての被害木を伐倒・焼却処理を行うか、伐倒・くん蒸処理を行うことが有効な手段です。

※ 県内のナラ枯れ被害地で、発生年度に被害木(80本)を全て伐倒処理したところ、次年度の被害が7本に収まった事例があります(ただし、根株は未処理)。

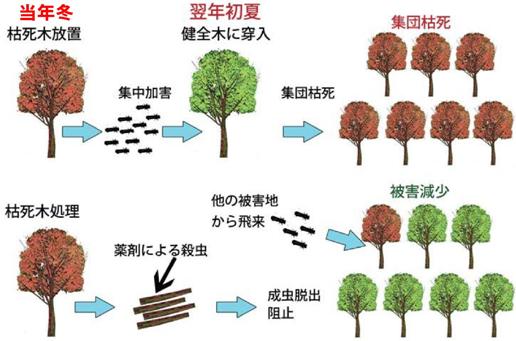

図 被害を減らすには

(国立研究開発法人森林総合研究所を一部加工)

ナラ枯れ被害と防除

ナラ枯れ発生のメカニズムや防除方法の詳細については、以下のパンフレットを参考にしてください。

ナラ枯れ被害と防除(パンフレット) [PDFファイル/934KB]

また、森林以外の庭木等におけるナラ枯れについての御相談は、愛知県緑化センターの相談コーナーを御利用ください。

愛知県緑化センター(相談コーナー直通)

電話 0565-76-2108

関連コンテンツ

- 森林病害虫の防除

- ナラ枯れ被害と防除

問合せ

愛知県 農林基盤局 林務部 森林保全課 森と緑づくり推進室

E-mail: mori-midori@pref.aichi.lg.jp

電話番号:052-954-6449