本文

漁場改善グループ

高い生物生産機能と海水浄化機能を併せ持つ、干潟・浅場造成技術の開発や水産生物の生息に多大な影響を及ぼす貧酸素水塊や苦潮の発生を抑制する底質改善技術の開発を行っています。

最近の主な研究成果

☆干潟・浅場造成技術の開発

近年漁獲量が減少しているアサリ資源を増加させるためには、アサリの主な漁場である干潟・浅場の環境をアサリが生息しやすい環境に改善することが必要です。そのためには「地盤の安定化」と「底質および餌料環境の改善」が重要となります。

そこで泥分が少なく、通常の砂よりも粒径が大きく、植物プランクトンの増殖に有効な間隙が多いダム堆積砂を利用した干潟・浅場造成技術の開発を進めました。

写真:ダム堆積砂による試験造成区

三河湾に面した蒲郡市西浦町地先に、矢作ダムの堆積砂を用いて試験干潟を造成したところ、アサリ稚貝の着底や生残に優れた機能を発揮することがわかりました。

図:アサリ稚貝の個体密度の推移(造成していない場所と比較してアサリの生息数が多くなっている)

☆溶存硫化物発生抑制技術の開発

名古屋港や三河港など大きな港湾を抱える伊勢・三河湾には、船舶が安全に航行するための「航路」や船舶の停泊場所となる「泊地」など海底を深く掘り下げた場所があります。こうした場所では、海水の交換が悪く、様々な有機物も貯まりやすくなっていることから、硫化水素に代表される溶存硫化物が発生しやすくなります。

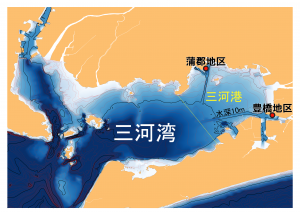

図:三河湾の海底地形と三河港

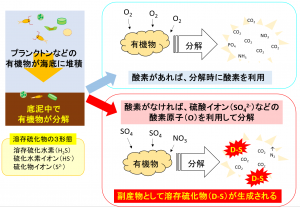

これら溶存硫化物は貧酸素水塊や苦潮の原因となり、水産生物の生息を脅かすことから、現地調査により状況を把握するとともに、その発生の抑制を目的とした技術開発を行っています。

溶存硫化物は、底層水に酸素がある場合には、酸素と反応して無害な物質に転換されますが、底層水が無酸素の条件では、底層水に蓄積されてしまいます。

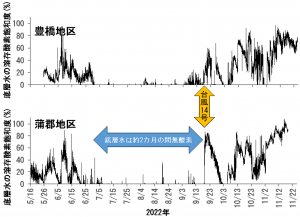

そこで、三河湾奥に位置する三河港の豊橋地区と蒲郡地区で、底層水の溶存酸素を連続観測したところ、いずれの地区も夏季の約2カ月間、台風の来襲まで無酸素の状況となっており、溶存硫化物が蓄積されやすい環境となっていました。

図:三河港豊橋地区及び蒲郡地区の底層水の溶存酸素の推移

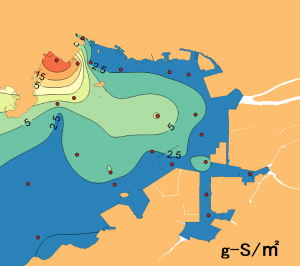

苦潮の発生件数の多い三河港で、溶存硫化物の調査を行ったところ、溶存硫化物は、蒲郡地区周辺海域で特に多量に蓄積されていました。蒲郡市沿岸ではたびたび苦潮が発生しますが、この海域に蓄積された溶存硫化物が、苦潮の発生に関与している可能性があります。

図:三河湾東部海域における2023年9月20日の溶存硫化物の分布

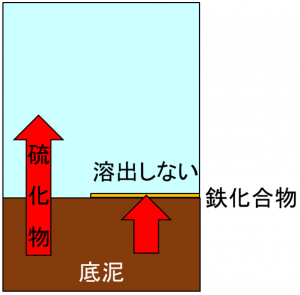

溶存硫化物は、鉄化合物と反応することで無害な硫化鉄を生成することが知られています。このため漁場改善グループでは、純鉄や酸化鉄など様々な形態の鉄化合物の溶存硫化物抑制効果や水産生物に対する安全性を研究しており、海域での実用化に向けて苦潮被害軽減技術の開発を進めています。

図:鉄化合物による溶存硫化物抑制