本文

手づくりハザードマップ

⼿づくりハザードマップとは

市町村が発⾏している「洪⽔ハザードマップ」は、近隣の河川が氾濫したときの最⼤の浸⽔深を⽰したものですが、避難⾏動は、そうなる前の早めの対応が求められます。

「⼿づくりハザードマップ」は、深い浸⽔に⾄る前の、まだ避難できる早期浸⽔の状況マップ作成等を通じて、安全な避難ルートや避難のタイミングを考えるものです。

プログラムの進め⽅

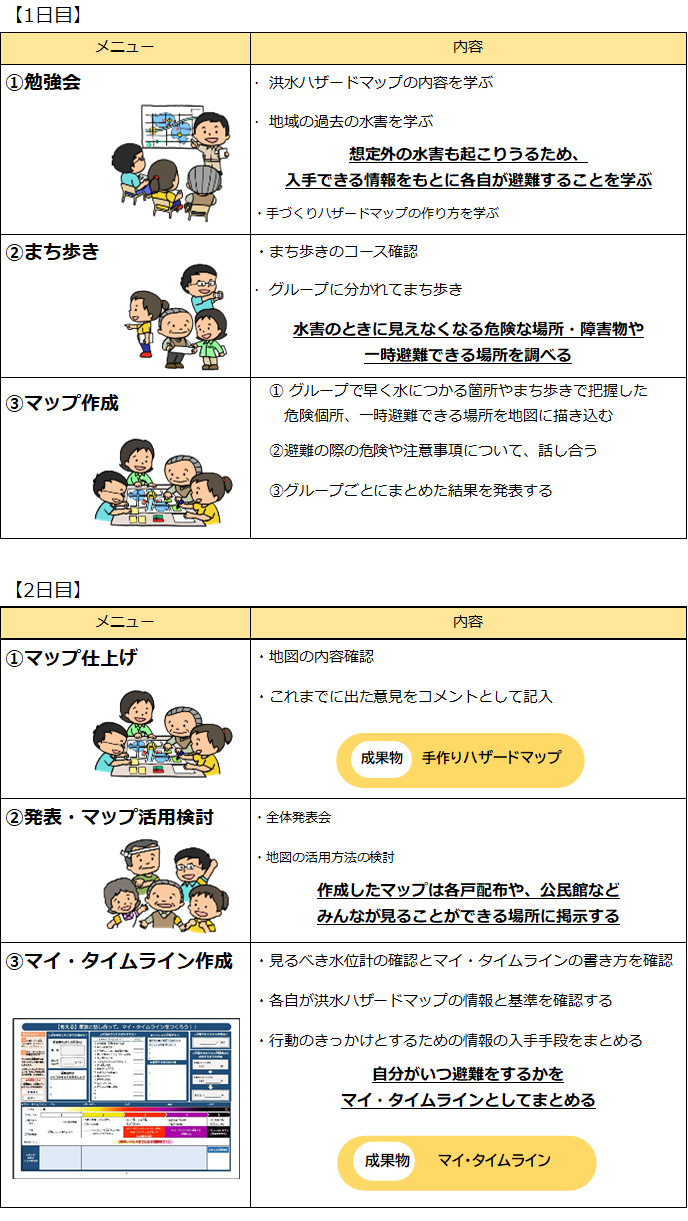

2⽇間計5時間程度のプログラムです。

1⽇⽬は、市町村の洪水ハザードマップについて学習した後、まち歩きを⾏うことで、実際の地域の危険箇所を探して、地図に落としていきます。

2⽇⽬は、地図の仕上げを行い、各自がいつ避難するか整理したマイ・タイムラインを作成します。

手作りハザードマップの作成事例

これまでに約190地区でマップが作成されました。ぜひ参考にしてください。

⼿づくりハザードマップ 作成例

●清須市 新川東部地区手づくりハザードマップ

清須市新川東部地区での⼿づくりハザードマップの実施事例です。東⻄を河川に囲まれた地域の中央を、⻘く早期浸⽔として着⾊され、河川の堤防にそって避難してほしい様⼦が描かれています。これは、地域の中央を基幹の下⽔管が通っており、河川がはん濫するような⼤⾬のときには、まず下⽔道のマンホールに⽔が集まり堪って⾏く様⼦が分かりやすく描かれています。

●一宮市 五日市場地区手づくりハザードマップ

⼀宮市五⽇市場地区での⼿づくりハザードマップの実施事例です。東⻄を五条川と⻘⽊川といった県の河川に挟まれた低平地で、いずれの集落においても住宅地周辺の⽥が早期浸⽔する様⼦が描かれています。指定避難所である⼩学校へは、浸⽔箇所である⽥を横断せずに、地区東の国道に迂回する必要があることがよく分かります。また、⾬⽔が道路から⽥に向かって流れ込む様⼦も⽮印でうまく表現されています。

●岡崎市 久後崎地区手づくりハザードマップ

岡崎市久後崎地区の⼿づくりハザードマップの実施事例です。地区の中央を南北に通る県道が、早期浸⽔箇所であることが分かります。これは、岡崎市の特徴で、丘陵地の間を流れる河川により低平地が形成されたことから、そうした⾕筋にあたる道路が⼀番低い地形となっているからです。地区の南⽅の⽐較的遠くにしか指定避難所がないことから、地域を分断する名古屋鉄道本線の南北で、避難経路が異なることがよく分かります。