危険ドラッグについて

2020年5月12日

覚醒剤、大麻、コカイン、危険ドラッグ等乱用薬物による犯罪は後を絶ちません。覚醒剤事犯の検挙人数は、若干減少傾向にあるものの1万人(平成30年)を超えています。また、大麻事犯は、3,762人、コカイン事犯の検挙人数は217人と増加傾向にあります。一方、危険ドラッグについては、2012~2013年頃大きな社会問題となりましたが、2014年以降規制及び取締りの強化が実施され、2015年7月には、販売店舗数がゼロになりました。しかし、現在でもインターネットやデリバリーを介した潜在的な流通の存在が確認されており、今後も厳しく規制していく必要があります。

危険ドラッグとは

規制薬物(覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがら)又は、指定薬物に化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物質をいい、また、規制薬物及び指定薬物を含有しないことを標榜しながら、規制薬物又は指定薬物を含有する製品のことをいいます。従来は、「脱法ドラッグ」や「合法ハーブ」といった名称で呼ばれていましたが、2014年7月に危険性が高いことが理解できるような用語を国が公募した結果、「危険ドラッグ」が選定されました。危険ドラッグの多くは、お香、ハーブ、アロマオイル、バスソルト等、目的を偽装して販売されています。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を指定薬物として指定し、物質名を掲げて規制をしています。危険ドラッグとして発見された物質は、医薬品医療機器等法により指定薬物として指定され、中には麻薬として指定されるものもあります。令和2年3月31日時点での指定薬物の総数は2385物質となっています。

危険ドラッグの分類

危険ドラッグは、含有する指定薬物の化学構造により大まかにいくつかの系統に分けることができます。表1は、過去5年間(平成27年度~令和元年度)の指定薬物の年次推移です。平成31年/令和元年度は、合成カンナビノイド系、フェネチルアミン系、カチノン系、フェンタニル系等が新たに指定されました。

| 構造 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度/ 令和元年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| カチノン系 | 1(840) | 2 | 1 | ||

| 合成カンナビノイド系 | 12 | 9 | 3 | 3 | 5 |

| フェネチルアミン系 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 |

| フェンタニル系 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |

| トリプタミン系 | 5 | ||||

| ピペラジン系 | 1 | ||||

| その他 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 |

| ※括弧内は包括指定数 | |||||

| (令和元年度指定薬物分析研修会議資料より一部改変) | |||||

カチノン系

カチノンはエチオピアを起源として、現在アラビア半島から東アフリカに自生するカートと呼ばれる植物中のアルカロイドです。カチノンの構造類似化合物をカチノン系化合物といい、覚醒剤様の中枢興奮や食欲抑制等の精神作用を示します。合成カチノン系化合物は、強いモノアミン酸化酵素阻害作用をもち、カチノンより脳移行性が高いため、強い精神作用を示します。

合成カンナビノイド系

大麻の活性成分(Δ9‐テトラヒドロカンナビノール)と同様にカンナビノイド受容体に強い親和性を示す合成化合物のことをいいます。カンナビノイド受容体には、カンナビノイドCB1受容体及びカンナビノイドCB2受容体があり、カンナビノイドCB1受容体は、主に中枢神経系に分布しており、カンナビノイドCB2受容体は、主に免疫担当細胞に存在していることが知られています。脳内のカンナビノイドCB1受容体は、陶酔感、多幸感等の情動、記憶及び認知機能の調節において重要な役割を果たしており、特に薬物依存形成に密接に関わると考えられています。

フェネチルアミン系

化学構造の中にフェネチルアミン骨格を持つ化合物をフェネチルアミン系化合物といいます。麻薬に指定されているメスカリン、MDMA、MBDBや覚醒剤に指定されているアンフェタミンはフェネチルアミン系化合物です。セロトニン症候群(高体温、振戦、錯乱等の症状)に代表される異常症状の強さは化合物毎に異なり、MDMAよりも強く出現するものもあります。

フェンタニル系

フェンタニルは、主に麻酔、鎮痛、疼痛緩和を目的として医療用に使用されている合成オピオイドです。日本においては、医療用に注射剤、テープ剤、バッカル錠、舌下錠として使用されており、麻薬として規制されています。欧米では、ヘロインの代替品として乱用が深刻な問題となっています。カルフェンタニルは欧米を中心とした危険ドラッグ市場に2013年頃出現したフェンタニルの構造類似化合物であり、極めて強いオピオイド受容体親和性を有します。

トリプタミン系

化学構造の中にトリプタミン骨格を持つ化合物をトリプタミン系化合物といいます。マジックマッシュルーム中の幻覚成分であるサイロシンやシロシビンはトリプタミン系化合物です。セロトニンの類縁体として、セロトニン受容体に作用し、多幸感や幻覚を誘発します。過量摂取により、セロトニン症候群に至り、頭痛、めまい、嘔吐、昏睡などの症状を呈し、最悪の場合には死亡することもあります。

ピペラジン系

ピペラジン系化合物は、当初駆虫薬としての可能性が検討され、その後ベンジルピペリジンにアンフェタミン様の中枢興奮作用が見いだされました。ピペラジン系化合物はモノアミン放出促進や再取り込み阻害を介して、顕著な間隙ドパミンやノルアルドレナリン量の増加を引き起こすことが明らかにされています。

危険ドラッグの危険性

危険ドラッグには、次のような特徴があることから、大麻や覚醒剤よりも危険であると言われています。

- ① 含有化合物や含有化合物量が不明

- 製品中に含まれている化合物が不明であることが多く、同じ名称、同じ包装形態の製品でも含有化合物の種類や量が異なる場合があります。また、製品によっては複数の化合物を含有しており、鎮静、興奮、幻覚など、薬理作用が異なる複数の薬物が混在している場合も多くあります。そのため、実際に人が摂取した場合どのような作用を及ぼすのか予測が困難です。

- ② 実際の薬理作用が不明の化合物が多く、既存の規制薬物よりも活性が強い薬物も存在

- 新規に検出される危険ドラッグ成分の多くは、薬理活性が未知の化合物です。規制を逃れるために化学構造を一部修飾しているうちに、予想外の薬理活性や既存の規制薬物よりも強い活性を有する化合物が登場する可能性も考えられます。また、合成原料、合成副生成物や反応生成物(複数の含有化合物が製品調製中に反応して生成した化合物など)、分解物などが製品から検出される場合もありますが、それら「不純物」の薬理作用はまったく予測できません。急性毒性だけではなく、発がん性などを有する化合物が存在する可能性も否定できません。

- ③ 依存性がある

- 依存性が確認されている化合物も多く、興味本位で手を出すと、いつの間にかやめることができない状況に陥る危険性があります。

指定薬物は現在、製造、輸入、販売、授与、所持、使用、購入、譲受、販売・授与目的での貯蔵・陳列が規制されています。最新の指定薬物の情報は、薬物乱用防止に関する情報(厚生労働省)をご覧ください。

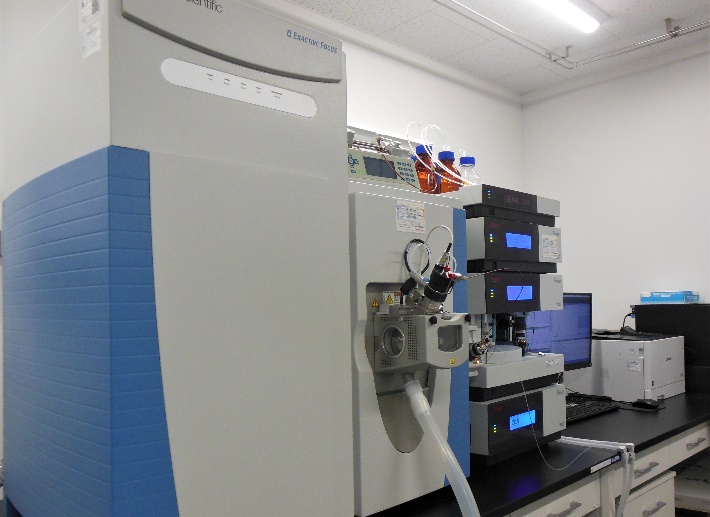

愛知県では薬物乱用による健康被害防止のため、条例を制定しています。詳細については、「薬物の濫用の防止に関する条例」について(愛知県医薬安全課)をご覧ください。また、愛知県では危険ドラッグの乱用による健康被害を未然に防ぐとともに流通実態を把握するため、インターネット等で危険ドラッグの疑いのある製品を試売し、当所において成分検査を実施しています。

関連サイト

参考文献

- 鈴木勉. 日薬理誌. 2017;150:124-128.

- 花尻(木倉)瑠理. 日薬理誌. 2017;150:129-134.

- 船田正彦. 日薬理誌. 2017;150:135-140.

- 令和元年度指定薬物分析研修会議資料