#9110 (短縮ダイヤル)

052-953-9110

(ダイヤル回線・一部IP電話)

月曜日~金曜日

(年末年始・休日を除く)

午前9時~午後5時

緊急時は110番

国際運転免許証による運転

日本国内において、国際運転免許証又は外国運転免許証で自動車等を運転することができる場合については、道路交通法第107条の2「国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転」で規定されています。

国際運転免許証による運転の条件

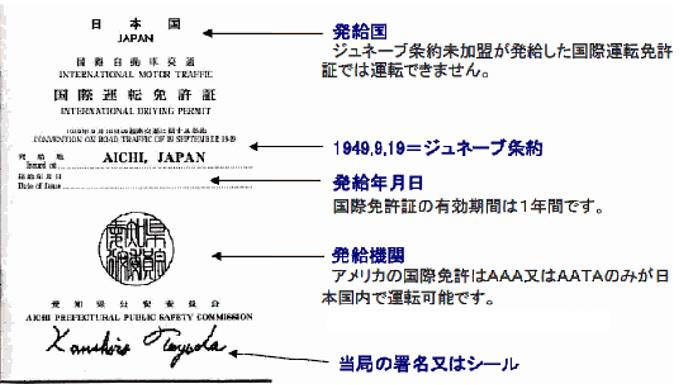

- ジュネーブ条約締約国の正当な権限を有する発給機関が発給したものであること。

(注意)都道府県公安委員会が発給した国際免許証で、日本国内は運転できません。 - 国際運転免許証(大きさ、色、形など)の仕様(仕様についてへ)が条約に合致していること。

- 運転できる車両は、国際運転免許証のA~Eランクにスタンプの押してある車両です(ランクによる車両区分へ)。

- 運転できる期間は、日本に上陸した日から1年間と免許証の有効期間が重なる期間のみが運転できます。

(注意)国際免許証の有効期間は、発給から1年です。

【住民基本台帳に記録されている方の制限】

出国の確認、再入国許可又は難民旅行証明書の交付を受けて出国し、出国の日から3か月以上の期間がないのに、再び上陸した場合の上陸日は、「上陸した日から1年間」の上陸した日と認められません。

(注意)継続して3か月の期間が必要です。みなす再入国を含みます。

- 運転する際には、出入国等の確認が必要となりますので、出入国記録がわかるもの(パスポート等)を持って運転してください。

- 国(州)によっては、その国(州)の法令の規定により、同免許証で運転することに制限を加え又は認めないこともあり得ます。また、日本の免許証の提示を求められることもあります。各国の実状の詳細は、その国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ねください。

道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)締約国等

- ジュネーブ条約に加盟していても同条約の様式(仕様)に合致しない国際免許を発給している国もあります(日本では運転できません。)。

- ジュネーブ条約に加盟していても我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有していると政令で定める国(フランス、ベルギー、モナコ)は同条約に基づく国際免許を発給していません。

国際運転免許証(道路交通に関する条約:付属書10)の仕様

第1ページ(表紙)

(縦:148mm 横:105mm 表紙:灰色)

最終ページ

(注意)車両区分がA・B・C・D・BE・CE・DEとなっている国際運転免許証は、仕様が違うため日本では運転できません。

ランクによる車両区分

|

ランク |

ジュネーブ条約による車両区分 |

|---|---|

|

A |

二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム(900ポンド)をこえない三輪の自動車 |

|

B |

乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)を超えない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 |

|

C |

貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)をこえる自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 |

|

D |

乗用に供され、運転者席のほかに8人分を超える座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 |

|

E |

運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両 |

- 車両の「許容最大重量」とは、運行することができる状態にある車両の重量及びその最大積載量の和をいう。

- 「最大積載量」とは、車両の登録国の権限のある当局が宣言した積載物の重量の限度をいう。

- 「軽量の被牽引車」とは、許容最大重量が750キログラム(1,650ポンド)をこえない被牽引車をいう。

注意

旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転すること若しくはけん引自動車によって旅客用車両をけん引してそのけん引自動車を運転することはできません(法107条の2)。